週刊審判ダイジェスト 第3号(2024年5月7日)

今週のプレイ

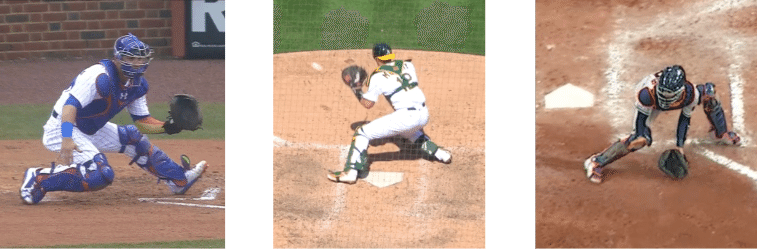

リミング

【4人制】

— 松田 貴士(まつだ たかひと) (@T_Matsuda44) April 30, 2024

先程リミングを紹介したのと同じプレイ。

二塁塁審の動きに注目⚠️

三塁塁審が打球を追ったので、スライドの場面。

一塁走者が本塁に向かったら、三塁でのプレイに備えてファウル地域に出たいところ。

日本ではまだプレイに対するポジショニングの意識が甘い。

pic.twitter.com/LkwV8yXWfV

私が10年以上前に審判を始めた頃からよく耳にしていたテクニックですが、いまだに一般的に馴染みのあるものではなく、また正しく理解している方は少ないのではないかと思います。今回はその概要と使うにあたっての私なりの見解を述べたいと思います。

リミング(rimming)とは、一塁塁審が一、二塁間(ベースライン)の外野側を通って二塁ベースに向かうテクニックのことを言います。Rimとは英語で「へりとか縁(ふち)」という意味があり、「外側を通る」ニュアンスからこう呼ばれているようです。

このテクニックはいわゆるスライド、具体的には

走者二塁

走者三塁

走者一・二塁

走者一・三塁

走者二・三塁

走者満塁

のケースで、打球がセンターから左側に飛び、かつ二塁もしくは三塁塁審が打球を追った場合に使えます。また、打者走者が誰が見ても確実に二塁に悠々到達できるスタンディングダブル以上である必要があります。

リミングをする目的は、プレイを読むのに必要な要素(ボールの位置、走者の位置、守備者の動きなど)を一つの視野に収めることにあります。

図(↓)のように、特に打球がレフト線に飛んだ場合には、従来の内野内に入って二塁に向かうルート(青矢印)と比べて、いちいち首を振らなくても打球に正対しつつ自分が担当するベース(二塁)、打者走者がすべて一つの視野に収まるのがイメージできると思います。

動きはいたってシンプルですが、このテクニックはプレイを瞬時に読む力という高度な技術が求められます。少しでも遅れると打者走者が一塁に到達してしまい、万が一内野内に入るべきであったときに手遅れになってしまいます。

”内野内に入るべき”ときとは、打者走者に対して一塁もしくは二塁(戻りのプレイを除く)でプレイが行われるケースです。

リミングしたときに担当する可能性がある唯一のプレイは二塁での戻りのプレイです。そのプレイが起こるときには間違いなく外野側にポジショニングしておく方が判定に必要な角度がとれますが、内野内に入ってからでも外野側にポジショニングすることはそれほど難しいことではなく、くわえて二塁での戻りのプレイが起こる確率は極めて稀です。

そのため私個人の見解としましては、リミングは”百害あって一利なし”とまでは言いませんが、ハイリスク・ローリターンなテクニックなのであまりおすすめしません。

ちなみにこのテクニックは3人制でも使えるケースがありますが、3人制になると審判員の人数が少ない分リスクがより高くなるため、トリプルAでは3年間でリミングした覚えがありません。

試合終了のリプレイ検証

1点ビハインドの9回裏、ホームチームが1アウト、走者二・三塁からレフト線にフライを打ち上げました。映像をご覧ください。

タッグアップで本塁を狙った三塁走者にアウトの判定が下されますが、ホームチームはすぐさまリプレイ検証を要求。

リプレイ検証の結果、

ブロッキングは認められない

アウトの判定はそのまま(stands、証拠不十分)

となり、試合終了となりました。

捕手がブロックしたかどうかを判断する基準をMLBは具体的に定めています。

①捕手がはじめから正規のポジションで構えていたか

↓に示すのが、ボールを保持しない捕手による正規ではないとされるポジショニング。

このいずれかに該当した場合、「ブロックした」と判断される可能性があります。ただ”可能性がある”だけで、そのポジショニングのみで「ブロックした」ことにはなりません。

また、送球を処理するにあたり、↓に示すような三塁線上に足を突き出したり、体を乗り出すような行為をしてボールを保持せずに走者をブロックする行為も判断基準となります。

ただし例外として、↓に示すような送球の方向、軌道、もしくはバウンドに対応するために正規のポジションから動くことは許されます。

また、十分な時間が確保できないことを考慮し、↓に示すシチュエーションでは捕手がホームプレートの前に出なくても、「ブロックした」とはみなさない。

②捕手の不正規のポジションが実際に走者の走塁を妨げたか

①に示したように、捕手が不正規なポジショニングをしていたとしても、実際に妨害がなければ、「ブロックした」とはみなしません。

さらに、誰がどう見てもアウトのタイミングで捕手の不正規なポジショニングによって走者の走路が妨げられても、「ブロックした」とはみなしません。

この試合後、インタビューに応じたメッツのカルロス・メンドーサ監督は次のように解答しています。

“I think they got the wrong call”

(あれは誤審だと思います)

と切り出し、

“They send out a memo in Spring Training, what’s legal and what’s illegal,”

(MLBはスプリングトレーニングで何が良くて何が反則になるかが記されたものを送っています)

“It’s clearly on that email, that memo that we got, that catchers are not allowed to have their foot in front of the plate, on top of the plate."

(それによると捕手は足をホームプレートの前、またはホームプレート上に置いてはいけないということは明らかです。)

※まだ興奮状態にあったのか、もしくは正しくルールを理解していないのか、ホームプレートの前に足を置くのは正規のポジショニングです。

"They cannot straddle without possession of the baseball. It was very clear that [Amaya] had his left foot on top of the plate without the baseball.”

(もしくはボールを持たずにホームプレートをまたぐことは許されません。そして捕手はボールを持たない状態で左足をホームプレート上に置いていたことは明らかです。)

またニューヨークのリプレイセンターは各リプレイ検証ごとに説明を公表することになっているので、このプレイについても例外なく説明がありましたが、以下の通り。

“After viewing all relevant angles, the replay official definitively determined that no violation of the home-plate collision rule occurred. The catcher’s initial setup was legal, and he moved into the lane in reaction to the trajectory of the incoming throw.

拙訳:

すべてのこのプレイに関連する角度から検証した結果、リプレイ担当はコリジョンルールに違反するものではないと疑いの余地なく判断いたしました。捕手のはじめのポジショニングは正規のものであり、捕手は送球の軌道に対応するために走路に動きました。

またもう一つの検証、「走者アウト」についてもコメントを出しています。

“Additionally, the replay official could not definitively determine that the runner contacted home plate prior to the catcher applying the tag. The call stands, and the runner is out.”

拙訳:

加えて、リプレイ担当は捕手が走者にタッグする前に走者が本塁に触れたかどうかを明確に判断することができませんでした。よって、判定はそのまま、つまり走者アウトとなりました。

このリプレイセンターの声明に対し、私は疑問を感じます。なぜなら捕手ははじめからずっとホームプレート上に足を置いていたからです(画像↓)。

この事実に関してはメンドーサ監督の意見を支持します。ただ、同監督の試合後会見を聴くかぎり、このブロックの基準に関して十分な理解ができていないように感じます。それは、「捕手がホームプレート上に足を置いている」という事実によって「ブロックした」と判定される可能性があるだけで、その条件だけでは「ブロックした」とは見なされないことを理解していないからです。

私はこのリプレイの判断は正しかったと考えます。なぜなら、実際に走者の走塁を妨げたとは言えないからです。リプレイ検証が行われたもう一つの案件、「本塁に触れたかどうか」において、走者には本塁に触れるチャンスは十分にありましたが、本塁に触れることができなかったのは走者に落ち度があり、捕手のポジショニングとは関係がないと考えるからです。

このコリジョンルールに関しては年に何度か行為った物議を醸す判定が起こるため、別で詳しくルールと実際のプレイをご紹介する記事をご用意させていただきます。

今週のルール

道具を身体の一部とみなすかどうか

【ヘルメットについての訂正】

— 松田 貴士(まつだ たかひと) (@T_Matsuda44) May 2, 2024

先ほど

「ヘルメットを使ってベースに着いても触塁とみなされる」

という旨の投稿をしましたが、誤りです。

元の投稿に訂正文を入れてありますが、誤解を生まないためにしばらくしてから削除する予定です。

大変失礼しました。

続きに見解を説明させて頂きます。 https://t.co/6xW02Gd0sx

こちら(映像↑)のプレイはすでにX(エックス、旧Twitter)でも解説したように、ヘルメットを手に持った状態でヘルメット越しにベースに触れていても”触塁”とはなりません。このルールの根拠はこちら。

80 TOUCH「タッチ」──プレーヤーまたは審判員の身体はもちろん、着用しているユニフォームあるいは用具(ただし、プレーヤーが身に着けているネックレス、ブレスレットなどの装身具は除く)のどの部分に触れても〝プレーヤーまたは審判員に触れた〟ことになる。

実は原文のOfficial Baseball Rulesには原注が存在し、

(Touch) Comment: Equipment shall be considered worn by a player or umpire if it is in contact with its intended place on his person.

拙訳:

【原注】道具は選手または審判によって当人における意図する場所に装着してある場合に、着用しているとされる。

従って、ヘルメットはとっての”意図する場所”は頭、つまり手に持っている状態では着用しているとみなされず、それを利用してベースにタッチしても触塁にはならない、という解釈です。

ではこちらのプレイはいかがでしょうか。

この映像(↑)のケースはタッグが成立し「アウト」になります。

なぜなら、タッグがヘルメットになされた瞬間はまだ頭の一部と接点があり、頭はヘルメットが装着されるべき身体の一部なので、脱げかけとは言えまだ装着している状態とみなします。

続いてこちらのプレイはいかがでしょうか。

手袋は本来手につけるものですが、その手袋を使わないときは後ろポケットにしまっておく野球というスポーツの慣習として定着しています。そのため、ポケットに入れてある手袋も”身体の一部”とみなし、タッグが成立します。

走塁時のケガ防止のために着用する選手も多い、通称「オーブンミトン」(画像↓)は厳密にいうと多少距離を得することができますが、今のところ問題とはなっておらず、身体の一部としてみなされます。

今週の退場

乱闘

【乱闘の処分発表】

— 松田 貴士(まつだ たかひと) (@T_Matsuda44) May 3, 2024

2日前にあった乱闘の処分(出場停止)が発表となりました。

投手[扇動)]→ 6試合

打者[扇動)]→ 3試合

その後、故意に死球を投げたことを受け、

投手 → 5試合

監督 → 2試合

これに加え、罰金が課せられました(非公表)。

pic.twitter.com/fqKtTSVQ7S

英語では両軍ベンチはおろかブルペンまでが空っぽになる様子からbench clear(ベンチクリア)といいます。乱闘沙汰には必ず伏線があり、投手がわざと打者に向かって投げたり、選手同士が急接近して言葉を交わしたりした瞬間などがきっかけとなって起こります。

今回は投手が打者を打ち取って一塁ベースカバーからマウンドに戻る際、打者走者に対して何か一言つぶやいたことが”きっかけ”となりましたが、伏線は前の打席で同打者が放ったホームランとそのときの立ち居振る舞い(映像は↓のリンク)。

画像(↓)のように打った瞬間立ち尽くし、その後あえてボールの方向を見ずに下を向き、そこからゆっくり走り出します。

こういった仕草はpinpingといって、過剰にホームランを飾り立てる行為、ひいては打たれた投手を侮辱する行為として乱闘の引き金となります。

近年日本語にもなっている「確信歩き」ですが、元々は暗黙のルール上、あまり好まれるものとはされていませんでした。しかしながら、大谷選手のようなトップレベルの選手に対しては近年寛容になってきているように感じます。

とはいえ、審判員としては後々乱闘沙汰が起こったとき、もしくは未然に防ぐためにもこういった細かな仕草を常に把握することも仕事の一つと心得ておかなければなりません。

さらに、一番はじめに見ていただいた実際の乱闘沙汰ののち、審判員は乱闘を引き起こした張本人である投手をinstigator(扇動者)として退場させ、両チームに警告を発したのみで、殴り返した打者は退場にしませんでした。

すると、これを不服としたのか、同打者の次の打席でデッドボールを当てました。

— 松田 貴士(まつだ たかひと) (@T_Matsuda44) May 3, 2024

球審は一度捕手にボールを渡していることからも、反射的に故意だと判断しなかった様子でしたが、よくよく考えてクルーを集めて話し合い、「故意死球」として投手を、そして警告試合ですので監督も退場処分とします。

(9) 打者を狙って投球すること。このような反則行為が起きたと審判員が判断したときは、審判員は次のうちのいずれかを選ぶことができる。

(A) その投手またはその投手とそのチームの監督とを試合から除く。

(B) その投手と両チームの監督に、再びこのような投球が行われたら、その投手(またはその投手の後に出場した投手)と監督を退場させる旨の警告を発する。(後略)

— 松田 貴士(まつだ たかひと) (@T_Matsuda44) May 3, 2024

判断を難しくした原因はデッドボールが当たった箇所。

背中より上もしくは後ろならおそらく、すぐにクルーを集めていたことでしょう。腰から下になると判断が非常に難しくなります。

また、以前は投手が故意で打者に向かって投げたかどうかはすべて球審の判断でしたが、2020年より最終的な判断を下す前にクルーで話し合いをすることが義務付けられました。

この映像(↓)は球審の判断で同様のシチュエーションを裁いていたころのもの。非常に大きな決断を一瞬で下さなければいけませんでした。

投球判定(ストライク)

【退場】

— 松田 貴士(まつだ たかひと) (@T_Matsuda44) May 4, 2024

ヤンキースのジャッジ選手が退場処分に。決め手となった発言は

「You’ve been bullshitting all day」

(お前は今日一日ずっといいかげんにやっている)

これは捉え方によりますが、退場理由としては

vulgar personal insult(蔑視発言)

と思われます。pic.twitter.com/r6zyc3y1HU

【退場】

— 松田 貴士(まつだ たかひと) (@T_Matsuda44) May 4, 2024

この退場理由は

Throwing equipment in disgust of umpire’s call

(審判の判定に不服のため道具を投げつける)

です。

判定に不服かどうかは審判員の判断。

フォアボールと思ってレガースを外そうとしていた仕草から判断して、判定への不服ととれます。

<続く>

pic.twitter.com/qwHE1NVB4p

この2つの投球はともに”TVゾーン”も認めるストライク(画像↓)。ではなぜ打者はボールだと思ったのか。

① 打者のストライクゾーンも完璧ではない

一流のメジャーリーグ選手でもストライクゾーンの認識が常に完璧なわけではありません。

打者はボールが投手の手から離れて0.125秒後にはもうその投球の軌道を頭の中でシミュレーションし、バットを振るか振らないか、どこにバットを持っていくかなどをすべて決めていることが研究で明らかになっています。

【バッターが打つかどうかを決めるまで】

— 松田 貴士(まつだ たかひと) (@T_Matsuda44) May 6, 2024

打者として

「ストライクゾーンを知る」

というのは、思っているよりも難しいことなのです。 pic.twitter.com/v4q80ma7Pg

なのでこのぐらいのボールがストライクゾーンにかすったぐらいのものは”誤差の範囲”と捉えるべきでしょう。

ちなみにメジャーリーグの審判員のグレーディング(評価)システムでは、ストライクは1ミリでも逃せば「incorrect(不正解)」とされ、実際は外れている投球をストライクと判定した場合は2インチまでなら「acceptable(許容範囲)」として実質「correct(正解)」と同等の評価を受けます。

②フレーミングの視覚的影響

最近はすべてど真ん中に持ってくる極端なフレーミングがもはや一般化してきましたが、ほんの数年前まではこのような捕球をしたらボールの判定をしていました。

なぜかというとストライクならミットを動かす必要がないので、ミットを動かすということはその投球をボールと捕手が宣言しているようなもの。そういった認識が一般的だったため、たとえストライクの投球でも見送った打者が捕手のそのような動きを見てストライクと判定されると、判定の正誤に関わらず不満を露わにする傾向がありました。

おそらくそう言った感覚が打者には自然に備わっているので、見送って捕手が極端にミットを動かしているのをみると

「捕手は審判を騙し、審判は捕手に騙された」

と反射的に感じてしまう、というのが私の仮説です。

ちなみに退場になる理由はたくさんありますが、Standards for Removal from The Game(退場の基準)という一覧が存在し、大きく分けて全部で十二項目あります。

審判員への侮辱的発言

審判員への身体的接触

審判員の警告後も抗議を続け、試合を遅延させる行為

ボール・ストライクの判定に対する抗議

リプレイ検証後の抗議

抗議中の芝居がかったジェスチャー

ダッグアウトからの物を投げる

審判員を嘲ける行為

審判員の判定への怒りから道具を投げつける

審判員の指示に従わない

警告に対する抗議

故意の投球

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?