初めて欧州から外に出た世界MD金メダル〜世界ミックスダブルス/シニアカーリング選手権 現地観戦記 その2

今回、2023年4月20日(木)〜30日(日)の11日間、韓国の江陵市(カンヌン市)に滞在して、世界ミックスダブルスカーリング選手権および世界シニアカーリング選手権を観戦してきました。

自分の中でもいろいろと感じたこと、考えたことが多過ぎて、その整理のためにも、いくつかに分けてNoteに書いてみようと思います。1本目では、観戦した中で記憶に残ったことを書きましたが、2本目では、ミックスダブルスに話を絞って、もう少し分析的に大会全体を振り返ってみました。日本代表が準決勝に勝利した夜に考えたこととその反省、そして、この銀メダルに対する私の解釈、これからの強いMDペア像の予想などを書いてみました。

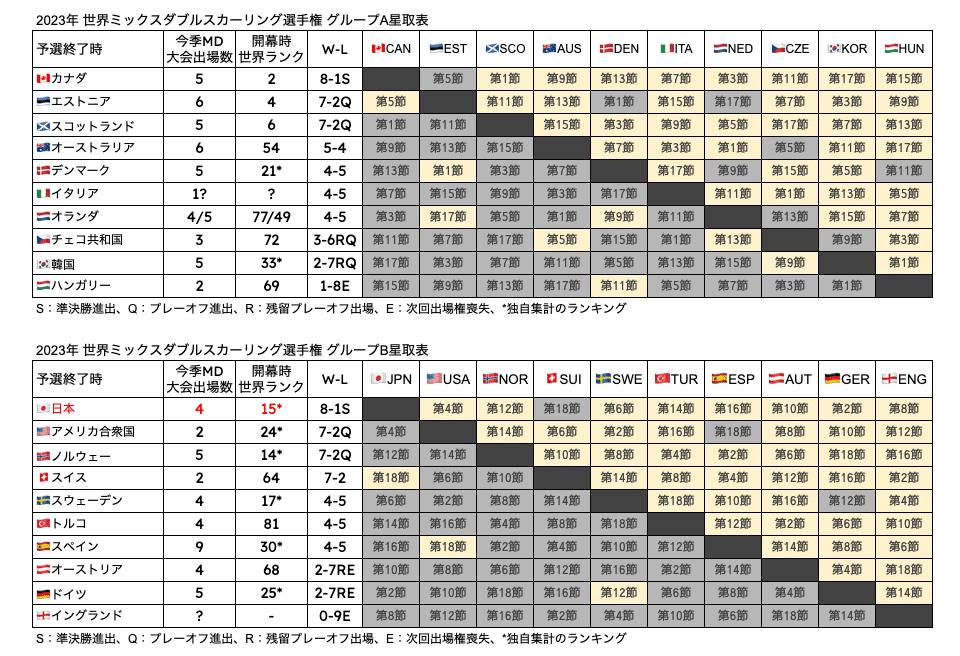

大会全体の予選成績

まず、大まかに各国代表ペアの成績をまとめておきます。各グループの予選の成績は以下の通りです。点数よりも試合順の方に興味があったので、こういう表になっています。

(Curling Zoneおよび公式サイトの情報から作成。一部、独自集計。)

予選グループBの1位通過となった🇯🇵日本代表は、準決勝で🇳🇴ノルウェーとの接戦を制し、決勝では🇺🇸アメリカに終始リードされ、🥈準優勝となりました。

日本のいたグループBは、結果的にメダル独占となった一方、🇨🇭スイスは7勝2敗でプレーオフ出場を逃すという憂き目に遭い、さらに、降格プレーオフの結果、下位3チームが来年の出場権を失うという、明暗がはっきり分かれた結果となりました。星取表としては、取りこぼしが少なく、下位チームが上位チームに勝利した第18節の2試合も、日本とアメリカは順位が決定した後の話でした。そのせいもあって、成績の上・中・下がハッキリしたのかもしれません。

一方で、グループAは、中位チームのつぶし合いで上位3チームの予選通過が早々と決まりました。ただ、上位対決を制して暫定1位を走っていた🇪🇪エストニアが、降格プレーオフ回避を狙う🇳🇱オランダを相手に最終戦を落として2位に落ち、プレーオフの日本の山に入るチームが🇨🇦カナダから🇪🇪エストニアに変わったのが、終盤のひと波乱でした。

銀メダルで良かったのかもしれない

今回の世界MDで松村/谷田の2人が予選9試合を1敗で戦い抜いたこと、そして、銀メダルを獲得したということについては、日本カーリング界史上に残る結果が出た訳ですし、大きく賞賛されるべきです。ただ、その上で、この結果の解釈の仕方は1通りだとは思えず、たとえば、「MD代表は、MDに専念したペアの方が良い」ことを必ずしも肯定するものだとは思っていません。どちらかといえば、「MDに専念しても、世界MDで良い成績が残せた」と印象の方が強いです。

準決勝を劇的な勝ち方で制した後、私は、別に関係者でもなんでもないのに、どうやったら勝てるのかをずっと考えていました。そして、「MDに専念していること」がなんとか活かせればいいと思っていました。

ただ、やはり、「カーリング勝負」では🇺🇸に分があると思います。「MD勝負に引きずり込む」というのは、予選の🇳🇴ノルウェーなんかは、そういう感じだったように見えます。

— 世界のカーリングを追いかける🥌Ta-Ichi (@taichi_curling) April 29, 2023

勝てない相手ではありません。ただのカーラーとしてでなく、MD専従として積んできた経験を活かす時が来たような気がします。了

実際の試合は、「カーリング勝負」でお互いの力をぶつけ合う試合になったと思います。そして、「あれだけ力を出されちゃ、誰も勝てない」というパフォーマンスを見せた🇺🇸アメリカのティーシー/ドロプキン組に敗れました。ただ、選手心理を考えると、私はこれも至極真っ当なことだったと思います。仮に相手の方が力が上だと思っても、これまで準備してきたこと、自信があると言えるものを一生懸命にぶつけてみたいと思うのは、選手としては当然のことかと感じます。私が書いたことは、「この24時間で圧倒的に能力を伸ばすなんてことが不可能な中で、この試合に勝つ確率を最大化する」ことを私なりに頭の中で考えただけの話です。ただ、長い目で見たときには、自分の意見は的外れだったのかなと思っています。

「変な戦い方をして、試合には勝てたが、その後に良い教訓が残らなかった」みたいな状況よりも、今回の結果から「自分たちの力を精一杯ぶつけて、結果的には負けたが、今後努力すべきことの方向性がわかった」というのであれば、おそらく後者、つまり、銀メダルの方が望ましいでしょう。補足ですが、仮に1年後に同じ対戦があるとなったときには、その時までに力を伸ばすことは可能なのであって、今後もずっと能力で及ばないという趣旨ではないことは、ご了承ください。実際に、試合内容には点差ほどの差はなかったと思います。

グランドスラムや4人制の世界選手権を見た感想として、相対的に「ティーシー/ドロプキン組の方が能力が高いだろう」と感じたことは、そんなに間違っていないと思っています。ティーシー選手もドロプキン選手も、MD適性の高い部類の選手だと思います。昨季までスキップで、今季からサードでスイープもするティーシー選手。元々スキップながら、今季はフォース/バイスなどにも挑戦し、大会中も力強いスイープを見せたドロプキン選手。

ただ、松村選手も谷田選手も日本の4人制トップチームで様々なポジションを経験してきた選手です。おそらく日本の外から見れば、日本トップクラスの選手がMDに専念することになり、「それだけ能力のある選手がMDだけやれば、当然強いだろう」という見方もあると思います。

結局、4人制トップ選手がMDでも強いのか?

“カーリング能力”と“ミックスダブルス慣れ”

世界MDは2019年まではオープン参加(出場したい国はすべて出場可能)でしたが、2021年以降は“前回の上位16チーム+最終予選通過4チーム”で開催されるようになりました。(2020年世界MDは中止。最終予選は2019年と2022年の2回しかまだ開かれていません。)

近年の世界MD金メダル獲得者は、軒並み4人制トップチームの選手でした。(2017年や2018年は、ミックスダブルスに重心を置いているペアが優勝したようです。)COVIDの影響で常に対応が求められてきた期間ですが、そのシーズンにほとんどMDの大会に出場していない4人制のトップ選手が優勝した例もあります。今回は、🇯🇵日本代表が“結局、4人制トップ選手が勝つ”サイクルを止めてくれるかと期待しましたが、とりあえず次回以降に持ち越しです。

:色がついているのが、MDの方を重視していると思われるペア。ランキングは世界MD開幕時。

2020-2021シーズンは世界ランキングが作成されず、前年度のポイント持ち越し。

(Curling Zoneの情報から作成)

今回も特に後半になってから4人制トップチームの選手が成績を伸ばした印象があり、これを説明するために浮かんだキーワードの1つが“カーリング能力”(細かい定義はここでは避けます)、そして、もう1つが“ミックスダブルス(MD)慣れ”です。つまり、「元々の能力が高い選手が、大会期間中に次第にMD慣れしてきた結果、大会後半、特にプレーオフでは力を発揮し、優勝をさらっていくのではないか」という仮説が成り立つように思います。

4人制の情報を日頃から目にしているからかもしれませんが、4人制のトップ選手には“カーリング能力”が高そうという印象を持っています。今回の参加選手の中では、男子なら🏴B.モウアット選手、🇨🇭Y.シュヴァラー選手、🇺🇸K.ドロプキン選手など、女子なら🇨🇦J.ジョーンズ選手、🇺🇸C.ティーシー選手あたりが頭に浮かびます。

大会のショット率で言えば、女子の上位3人は、🏴J.ドッズ選手(79.5%)、🇪🇪M.カルドベー選手(78.8%)、🇺🇸C.ティーシー選手(78.0%)で、🇯🇵松村選手(71.5%)は20組の中で13位。

男子の上位3人は、🇺🇸K.ドロプキン選手(84.0%)、🏴B.モウアット選手(81.6%)、🇨🇭Y.シュヴァラー選手(81.4%)で、🇯🇵谷田選手(79.2%)は20組の中で6位。(出典:Curl It)

ちなみに、日本代表のショット率があまり良くないと思う人もいるかと思いますが、それでも好成績が残せたのは、不利な展開でも集中力を切らさずに戦ったから、そして、重要な局面でのキーショットが決まっていたからだと思います。ショット率を競うゲームじゃないので、その数字だけを取り上げてもあまり意味はないような気がしています。

(追記:2023年5月14日配信の「カーリング沼」では、「LSDの練習をしてきたため、予選のDSCが20チーム中トップだったことがうれしかった」という旨の発言を、日本代表の選手がしていました。これも“カーリング能力”の大切な一部だと思っています。)

そして、第1節から最後の第18節まで多くの試合を観戦して思うのは、この大会の予選9試合というのは、“期間としてけっこう長い、試合数が多い”ということです。予選では、2日で3試合というサイクルを3回行います。最初の2〜3試合で、アイスの状況だけに限らず、MDで自分の力を発揮する方法をより感覚的につかんだトップ選手が、“MD慣れ”して後半にかけて負けなくなる。そういう印象を受けました。

シーズン終盤だけミックスダブルスをやっても、もう勝てない?

ただ、今回プレーオフに残った6チームについて言えば、4人制トップ選手も確かにいますが、ミックスダブルスの活動をまったくして来なかったかというと、そうでもありません。

プレーオフに進出した6ペアが、大会開始前の時点ですべてミックスダブルスの世界ランキングで25位以上で、うち5ペアは、今季MDの大会で優勝しています。少なくとも過去2大会では、“世界MDの時だけ、ミックスダブルスの試合をする”みたいなペアがもっとありましたが、今回はMDに重点を置いていると思われる選手が12人中5人います。

もしかすると、世界的に見ても、付け焼き刃で世界MDに勝てる段階は、もう終わっていて、4人制のトップ選手というだけでは、もう不十分なのかもしれません。今回、プレーオフに残れなかった4人制トップ選手といえば、🇨🇭シュヴァラー夫妻ペアや🇮🇹コンスタンティーニ/アルマンなどのペアがありますが、この2ペアが今季出場したMDの大会は、国内のMD代表決定戦と世界MD以外に見つかりません。2敗でもプレーオフに行けない世界MDを勝ち抜くなら、“MD慣れ”を待つ時間的な余裕はもうないのかもしれません。

反対に、MD側から考えると、MDで十分な試合機会が得られなくても、4人制で大会に出ていることで、基本的な実力を維持する上で必要な練習機会が得られる部分もあるのかもしれません。当然、活動時間が増えれば、その分の体調管理などは難しい部分もあるでしょう。それでも、今後は、4人制とMDの上手なバランスを発見できるペアが、MD専属ペアの壁になる気がします。MD専属ペアはMD専属ペアの利点を活かして、その壁を越えられるようになるのか、はたまたMDの活動に理解のある4人制チームを探すことになるのか、今後が楽しみです。

日本に有利に働いたこと? 〜対戦相手・開催地〜

今大会、偶然起こったことで、日本に有利に働いた部分もいくつかあるかなとは思います。

例えば、プレーオフの組み合わせは少し偏ったトーナメントになったという印象は受けました。4人制のトップ選手や最近の五輪メダリストの名前がわかる人なら、🏴ドッズ/モウアット、🇺🇸ティーシー/ドロプキン、🇨🇦J.ジョーンズ/レイングは、聞いたことのある名前が多いでしょう。この3つのペアは、プレーオフで日本と反対の山に入った3ペアです。

一方で、🇪🇪カルドベー/リル、🇳🇴ルンニン/ブレンドゥン、🇯🇵松村/谷田が、プレーオフのもう1つの山でした。MDの試合や世界ランキングを見ていれば、当然目に入るペアばかりですが、4人制しか見ていない人にはそこまでなじみのない名前かもしれません。もし、上で述べた“MD慣れ”みたいなことがあるなら、4人制トップ選手と決勝まで当たらなかったのは、運が良かったかもしれません。

さらに言えば、🇰🇷韓国で開催されたことは、時差のない日本の代表ペアにとっては、有利に働いたと思います。欧米のペアは、ソウル周辺で事前にミニ大会を開いたり、それぞれ準備をしていたようですが、グランドスラムからわずかな準備期間で移動したペアもありますし、やはり同じではないと思います。(ロコ・ソラーレがメダルを獲得した五輪の開催地が韓国と中国なのも、何か関係があるのかもしれません。)

そういう意味では、素晴らしい結果だったからこそ、「もう少し日本から応援にかけつける人が多かったら、もっと良かったのになぁ」とは思っていましたし、自分でももう少し早く情報収集・情報発信できたような気もしていて、その点は少し反省しています。

次回の開催地はまだ発表されていませんが、北米や欧州になるのが自然だと思いますし、そのときにはまた違った事前準備が必要になるのでしょう。そして、もっと厳しい対戦カードになる場合もあるでしょう。ただ、今回の戦いぶりは、それもしのいで、また次回も良い成績を期待させてくれるような素晴らしいものだったと思います。

PCCC勢の世界MDメダルは、カナダのMD強化策のおかげ?

実は、今回、初めて欧州以外の国に世界MDの金メダルが渡りました。15回目にして、初めての出来事でした。ただ、皮肉にも、今回メダルを獲得したのは、毎回本命の一角に名を連ねるカナダではなく、カナダの大会で腕をみがいてきた🥇アメリカペアや🥈日本ペアでした。そして、今季を振り返ると、カナダでMD強化の流れが強まったことが、欧州のMDトップペアとPCCC参加国のトップペアが対戦する機会を増やしたように思います。対戦機会が増えるというのは、もちろん実力を伸ばす上でも大切ですが、対戦相手を知る、相手のレベルを知るという意味でも、世界MDのような国際大会にとって良い準備になると思います。

例えば、“ミックスダブルス版グランドスラム”と銘打って昨年始まったミックスダブルス・スーパーシリーズは、その取り組みの1つと言えるでしょう。昨季は5大会(今季は7大会)行われ、世界MDに出場した20チーム中7チームが出場していました。そのうち、世界MDでプレーオフに進出した🏴スコットランドと🇪🇪エストニアは、1大会ずつ優勝しています。日本代表となった松村/谷田も1大会に出場して、好成績を残していました。

MD版グランドスラムとも呼ばれる”MDスーパーシリーズ”の公式が…

— 世界のカーリングを追いかける🥌Ta-Ichi (@taichi_curling) April 26, 2023

「今季うちの大会で活躍したチームが世界MDでも活躍してる!がんばれ!」

に、ちゃんと🇯🇵松村谷田も入れてくれているのが、大変ありがたい。

(12月の第4戦「ウィニペグオープン」でベスト4)#WMDCC2023 #MDSuperSeries https://t.co/Z4RxXHK2VR

また、Curling Zoneに掲載されているミックスダブルスの大会数も、欧州での大会はその前のシーズンと比べても1シーズンあたり30大会前後で大きく差はないのですが、カナダでの大会は34→48と大きく増えています。シーズンによって掲載される大会が異なるということはありますが、増加傾向にあったことは確かだと言えそうです。

🇨🇦カナダペアも予選首位通過、最終成績4位ですので、決して悪い成績ではありませんが、15回やってまだ手の届かない世界MD金メダルを隣国🇺🇸アメリカに先に取られたのは、うれしくはないと思います。(世界シニアや世界MDでの🇨🇦vs🇺🇸の直接対決を見た立場としては、この2カ国に対抗意識がないとはとても思えません。)ただ、強化の取り組み自体は効果を生み、正しい方向に進んでいるように思いますので、ぜひその取り組みは続けて行ってほしいと思います。

日本には、MD専属のペアもあれば、4人制と両方やっているペアもありますが、いずれにしてもカナダで広がるこういう機会は、有効に活用してもらえたらなぁとは思います。特に、4人制チームの選手で、本気でMDにも取り組みたい選手は、2年連続でMD専属のペアに日本MD選手権を取られていることもありますので、どうせカナダにいるのであれば、こういう機会を活かして、少し新しい試みをしても良いような気はします。そうやって、いろいろなペアが切磋琢磨していけば、全体のレベルも上がっていくでしょう。その先に、いつかはもっと良い色のメダルを獲得できるペアが出てきてほしいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?