環境系ユースと見る!第6次エネルギー基本計画(案)と自民党総裁選

こんにちは!自民党総裁選が激アツですね、そのあとには選挙も控えています。実は今その裏で第6次エネルギー基本計画のパブリックコメントを政府が募集しています。

カーボンニュートラルの宣言、コロナ渦、原発さまざまな情勢の変化の中で、最重要トピックをユースの目線からわかりやすく!お届けできればと考えています。

目次

・エネルギー基本計画ってなに?

・エネルギー基本計画のポイント

・エネルギー基本計画を斬る

・どうなる総裁選?

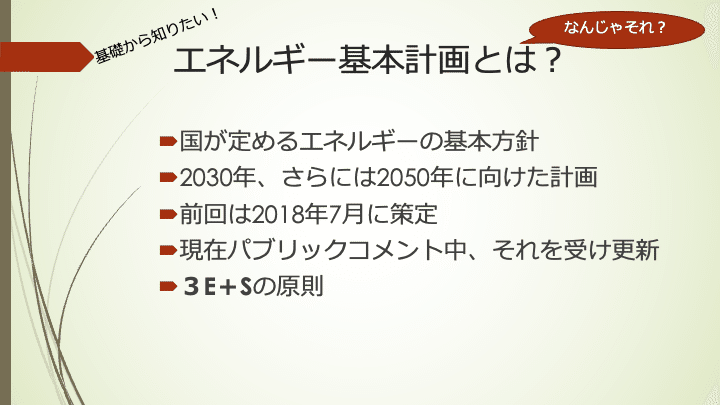

エネルギー基本計画ってなに?

まず改めてエネルギー基本計画についておさらいしていきましょう。各省庁、部署ではさまざまな成長戦略や計画を作って、未来のあるべき姿を議論しています。

普段、私たちが使うエネルギー。それについても様々な議論の末、基本計画として提出されています。ざっとまとめるとこんな感じです。

エネルギー基本計画は、数年ごとに更新されていますが、前回は2018年7月、そして第6次エネルギー基本計画が更新されようとされています。そこで、現在パブリックコメントが募集されています。

基本的には2030年に向けたエネルギーの計画で、さらにその先の2050年に向けた展望も持っています。100Pを超す超大作ですが、今の情勢を踏まえながら3E+Sの原則を達成するための政策や計画がまとまっています。

ここで3E+Sの原則を確認してみましょう!

エネルギーを供給する際に大事にしていることは

①いつでも電気が使える(安定供給)

②安い(経済性)

③CO2を出さない、ゴミを出さない(環境性)

④事故を起こさない(安全性)

この中でも安定供給は絶対原則として掲げながら、いかに安く、環境にいい状態を両立させるかということが大切になってきます。

また、原発事故も起きてしまったことから、安全性というものにもさらに力を入れて、この原則を頭に入れながら計画というものが作られています。

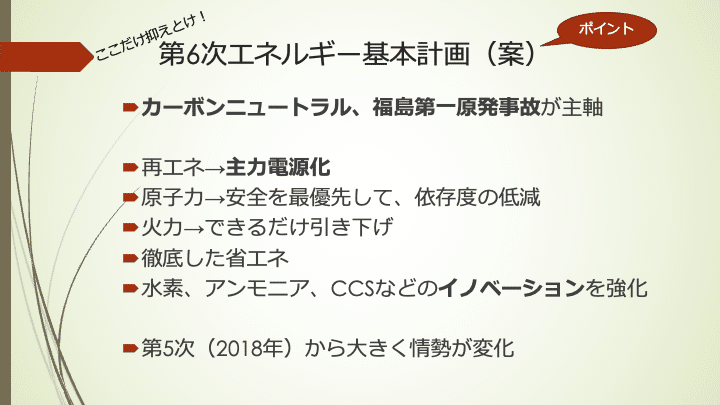

エネルギー基本計画のポイント

ざっくり概要がわかったところで今回の計画のポイントをまとめてみます。

ご存知の通り、エネルギーは、環境問題と密接に関わる問題です。特にこの気候危機と呼ばれる世界においてカーボンニュートラルを主軸としたエネルギー政策が求められています。

さらに福島第一原発事故から10年という節目でもあり、いかに復興を支援していくか、原発、廃炉と向き合っていくかということも大事な焦点の一つになっています。

より再エネベースのエネルギーに近づいてきてはいますが、近年の情勢というのも政策に大きく影響を与えています。

特に、

・欧州を中心としたグリーンリカバリー(コロナ後の経済政策)、それに伴うESG投資、国際的ルールの枠組みの変化

・米中対立による安全保障、サプライチェーンへの影響

こうした世界の政治的、経済的影響も日本のエネルギー政策を考える上で重要な要素となっています。

実際に第5次、第6次とどのような変化が出てきたのか次のスライドをご覧ください。

2030 年度の電源構成案は再生可能エネルギーが 36~38%、原子力発電が 20~22%、火力発電が 41%、水素・アンモニアが 1%となりました。第5次と比較しても石炭・石油火力発電の割合の低下、その分の再エネの拡大が盛り込まれています。

あとは水素・アンモニアなどのいわゆる新エネルギーを導入していくというところも注目すべき視点かなと思います。これらは石炭・石油火力と混ぜて使ったり、単独で燃焼させるようなことも進んでいます。

注目すべきは原発の扱いです。現状20~22%の比率で導入する予定で、これは第5次と変化はありません。現在が割合が4%なので再稼働を進めないとこの割合を達成することはできません。

再稼働に関しては賛成、反対の意見をそれぞれお持ちだと思いますが一般に幾つかの議論を進めないといけません。

・地域の合意を得る

・安全、安心な稼働を行う

・高レベル放射性廃棄物(原発のゴミ)の処理について話を進める

原発事故が起きて、原発のあり方に関して散々議論されていますが、10年たった今、曖昧な状態で再稼働が少しずつ進んでいるように思います。明確なプロセス、合意を得て再稼働の議論を進めてほしいところであります。

似たような話で福島原発の処理水についても記事を書いているので参考にしてください

エネルギー基本計画を斬る

ここまで簡単にエネルギー基本計画について説明してきましたが、ユースの視点、エネルギー関係に関わる人として少しコメントしていければいいかなと思います。

内容はざっくりこんな感じです。

・さらなる野心的な目標を!

やはり、ポイントとしては気候変動の目標値になってきます。IPCCのレポートでは、このままのペースだと2030年には産業革命以前から1.5℃上昇するというような報告も出ています。

日本は2050年カーボンニュートラルの達成、2030年に2013年度比46%削減を宣言していますが、これは1.5℃目標を達成するには不十分な値だと言われています。(2030年までに62%の削減が必要)

今回のエネルギー基本計画が見事だと感じるのは2030年46%削減するためのエネルギー利用についてしっかりまとまっていたことですが、そこからさらに野心的に火力の割合を減らし、再エネ(もしくは原発)の利用を増やしていくことが求められます。

・市民、若者の声に耳を傾けよう

パブリックコメントを実施している時点で、市民の参画の場は設けられているわけですが、やはりエネルギーという非常に大切な政策なので、もう少し市民、若者とのコミュニケーションをとってほしいなという気持ちがあります。

特に気候変動に関しては若者が大きな影響を被るわけですから、政策の主軸も経済や業界などの配慮というのも必要かもしれませんが、若者からの視点というのもものすごく重要だと思います。

そういう小さな声に耳を傾けるということを大切にしてほしいということです。(パブリックコメントが小さな形でもいいので反映されますように)

・イノベーションに頼りすぎ

CCUS、水素などの利用が組み込まれていますが、果たしてどれほどの経済合理性を生み出せるかとても怪しいです。太陽光、蓄電池など含めイノベーションが起こることでコストの低下や利用の拡大が期待されていますが、これらを待っているうちに気候変動が進んでしまうという非常にあやふやなバランスにいます。

投資やエネルギーシステム改革などいくつかの分野に触れていますが、おおむねイノベーションによる解決に期待が寄っているように思います。

しばしば日本は「技術の日本」とよばれます。実際特許数などみても日本は断トツで世界一だったりします。一方で社会に技術を組み込んだり、意識、法律の改革などでは多くの課題があります。

技術はなんでも解決する魔法の道具ではありません。様々なシステムの改革、法律や税制、市民の意識啓発などもっと社会的な面にも目を向けながら社会全体での改革が求められます。

・具体性が低い

エネルギー基本計画では様々な取り組みの方針について記述されていますが、いまいちどの政策がどのような結果を生み出すのか具体性に欠けているような気もします。

もっと学術的な分野の話になってしまうかもしれませんが、例えば水素は年に何万トンずつ作って、結果それが日本のエネルギー需要にどのように影響し、CO2はこれくらい削減されるみたいな費用対効果、計画のロードマップをもう少し描いていく必要があるように感じました。

・原発の議論に終止符を!

原発の在り方に関しては震災以降とにかく議論がまとまりませんでした。たしかに気候変動という目前の課題に対して有効打な気もしますが、とにかく意識レベルでの嫌悪感がすさまじいです。

原発にかかわる議論(再稼働、小型原発、最終処分、廃炉、処理水の扱いなど)をとにかくまとめてほしいと思います。(あまりに優柔不断すぎる)

特に最終処分に関しては何十年も前から問題になっているのに、やっと候補になりそうなところが出てきて文献調査が始まったというような段階です。

政権によっても方針が右往左往することも問題です。基本的な方針、プロセス、明確な基準(再稼働するための基準など)、そのための法律の整備などあらゆるツールをもって議論を進めてほしいと思います。

・脱炭素へのストーリーを作ろう!

今回のエネルギー戦略はあくまで2030年に焦点を置いたものであり、2050年カーボンニュートラルを視野においているものの、脱炭素へのストーリーが描けているかというとここら辺は不十分な気がします。

2050年は遠い未来で、VUCAと呼ばれる不確実性の高い現代では、ことごとく予想が覆されることもあるでしょう。

しかし、それでもカーボンニュートラルに向けた世界観をより明確化していくことが必要になってくると思います。カーボンニュートラルが達成した社会はどのようなエネルギーで賄われ、経済や人口動態、文化、社会など様々な要素がどのような状態、変化が生まれているか。

そして、これらの計画がただの計画で終わらないように力強い実行が必要になってくるのも間違いありません。

ビジョン、ストーリーを明確にし、しっかりと実現に向けて産学官が連帯していってほしいものです。

どうなる総裁選?

さて、話は少し変わって総裁選の話に移ろうと思います。今回の総裁選はエネルギー問題もかなり大きなトピックとして注目をあつめています。各候補の意見をまとめてみましょう。

河野氏は再エネ重視、脱原発路線で考えを述べています。一方で野田氏、岸田氏は再エネ重視だが、原発の利活用についても言及しています。高市氏は、もっと原発、小型炉などの開発、普及を進めていくべきだという主張をしています。

自民党だけでも原発の議論はばらばらになるので、野党も入ってくると議論はより一層混沌としそうです。

私自身は原発は議論は将来にわたっても議論がまとまらなさそうなので、再稼働はしながらも廃炉を進めていく。地域主体の再エネを中心に回して、それに基づいたエネルギーシステムの改革を進める。足りない部分を水素やアンモニアなどを用いた火力発電で最大限CO2の排出を減らしていく。

こういったエネルギーの形がいいのではないかと思いますが、個々で考えをお持ちだと思うのでぜひとも政府に届けてほしいと思います。

まとめ

今回はエネルギーに関わる議論をまとめてみましたがいかがだったでしょうか?

とにかく抑えていてほしい点は、

・エネルギーは気候変動に関わる大きな問題

・エネルギー政策に関して意見が言えるチャンス!

この2点だけ抑えていてもらえれば、記事としては満足です。パブコメの概要は下記の参考リンクから見てみてくださいね!

できれば、自分でエネルギー政策や現状について学んでいくと、他の社会課題や外交などの問題にもつながってきて面白いですよ!ぜひともエネルギーについて興味をもってくれると嬉しいです。

参考

いつも記事をご覧いただきありがとうございます。感想を頂けたらそれが一番の応援になります。 本を買ってくれたら跳んで喜びます🙏https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/210YM6JJDGU2A?ref_=wl_share