留学中の事件の数々 その3 キャンパスライフ

文字数:20283字

14.中古テキスト

恐怖の空飛ぶジェットコースターを降りて、テキサスの旅を終えると、私はキャンパス近くのモーテルで1泊した。翌日の1月5日からしか 寮がオープンしないからだ。4か月半ぶりの風呂に2度も入って旅の垢を落とした。寮にはシャワーしかなかったのである。私は寮に戻った途端に、忘れていた現実に引き戻されていた。

(「ワクワク ヒューストン 悲しきウノ 葬儀等への飛び入り参加」参照すると、ジェットコースターの意味が分かります)

秋の学期の成績はどうだったのだろうか。果たして春の学期を乗り越えられるのだろうか。秋が3教科であんなに大変だったのに、春は最高限度の4教科だ。アメリカ人大学院生は普通2教科しかとらない。多くて3教科どまりだ。1教科しかとらない者も大学院生にはいる。「たいへんですね」と言われるのならまだしも、「4教科とるなんてとんでもない。正気の沙汰ではない」などと言われたものだ。

6日にオフィスへ出かけ成績のコピーを手にした時の私の喜びは、4か月の苦労を重ねたものにしか分からない。

不合格間違いなしと思っていた「書誌学」(ビブリオグラフィー)は合格していたのだ。他の2つの教科は宿題や中間試験の成績で、予測はついていたが、問題は最後までこの書誌学だったのである。中間試験はなく、ただ一度の試験の期末試験は悲惨だった。問題があまりに難しかったために答案を提出する際、教授にそれを投げつけて「こんな難しい物できるわけない」と言って出て行ったクラスメイトがいたほどだ。この教科はとても難しくて、CがついたりF(不合格)がついたりすることも珍しくないらしいのだ。しかもこの教科は600番代の必須教科だから始末が悪い。

私はこの教科とはよほど相性が悪かったのではないかと思う。どの教科書も日本に持ち帰る気でいたが、この教科の3冊だけは持って帰りたくなかった。この教科ほど私を落ち込ませたものはなかったし、この教科ほど努力が報われなかったように思える教科もなかった。勿論、楽しくてたまらない時期もあった。図書館のレアブックコーナーでの経験は得難いものでもあった。が、他教科に比べると楽しい時期はごくわずかだ。

私は8月の帰国を数日後に控えていた時、大学のブックストアの入り口に並んでいた。手には、見たくもない例の3冊のテキストだ。並んでいる者は皆、手にテキストを持っている。売りに来たのだ。

アメリカの学生は、自分の使ったテキストを売ってしまう。ブックストアも良い値で買ってくれる。買い取られた本は中古テキストとして、新本の隣りに並べて陳列される。私もそういう中古テキストを何冊か購入した。あまり痛んでいないし、当然値段が安いからだ。

実はもう1つの利点がある。中古テキストには大切な部分に下線が引いてあったり、メモがしてあったりするのだ。同じ教授の授業ともなれば、この利点は大きい。新本と同じ額を払ってもいいと思えるほどだ。ただし、次の学期に使用されるテキストでないと、買い上げてくれない。そんなわけであの3冊は私の本棚にずっと眠っていたのだが、数年前の引っ越しの際に他の膨大な書物に紛れ込ませて処分してしまった。

15.鼻を簡易温度計に転用

インディアナは1月に入ると本格的な冬の時期になった。気温も連日零下20度を下回ることも珍しくなくなった。寮の朝食には、ギラムホールの裏向かいのハインズホールまで歩いて行かなければならなくなった。寒くなると、朝食を取る学生が減るからだろうと思う。私でさえ、この時期には、何度か朝食を取り損ねたくらいだ。

そこで朝、目は覚めても頭は半分眠った状態でギラムホールの裏口を出る。Tシャツに短パンスタイルだ。外に出た途端に、頭はいやでも睡眠状態から覚める。深呼吸をしてみる。鼻の中でバリバリッという音がする。鼻の粘膜が凍る音だ。「今日は零下10度以下だ」毎朝の簡易気温測定法だ。寒いからと言って走るわけにもいかない。雪は降っても解けることはないから、地面は硬く踏み固められている。毎朝超小型トラクターで雪かきをしていてくれるが、それでも足元は危なっかしい。

夏にはキャンパスの芝生によく寝転がって予習をしたリ、うつらうつら昼寝をしたものだ。

キャンパスの芝生はいつもきれいだ。羽根の美しい鳥たちがかわいい。こまどりが最も多く美しい。私のすぐそばで戯れている。見ていると時間の経つのも忘れてしまう。ミシガン大学でよく見かけたリスは、このキャンパスではあまり見かけない。

これはスズメの餌やりにトライだ。

とにかく野鳥が人懐っこい

これはバッテリーパークでの一コマ

ISUキャンパスではこまどりが多いが写真を残していない

このキャンパスでは大きな芝刈り機で、いつも同じ人が芝生を刈っていた。芝生がいつもきれいなわけだ。キャンパスを一巡する頃には、最初に刈った芝生はもう背伸びをしている。刈り立ての芝生の香りは何とも言えない。新鮮な緑の香りだ。うつらうつらしながら、この人は夏の間はいいけど、冬になったら失業だな、と思う。冬にはどこかへ出稼ぎにでも行くのかな、大変だな、と勝手に同情している。

ハインズホールへ朝食に行く時、雪かきのトラクターを見たことがある。人が2人並んで歩けるだけのスペースを作ってくれている。そのトラクターには芝刈り機機を操っていたおじさんが乗っていた。取り越し苦労をしたものだ。なんだ、出稼ぎに行かなくてもすむのか。勝手なことを思いながら、鳥肌の立つ腕を抱えるようにして朝食の列に並んだ。

零下20度であろうと30度であろうと、春の学期の落ち込みは、秋の学期の半分以下だ。Fさえとらなければ凌いでいけるという安堵感だ。秋の学期に貯金できた余裕だ。それでも4教科をこなすのは、私には並大抵の努力では不可能だ。当然前の学期よりも時間のやりくりに苦労した。

週に3回ある500番代の必須教科の「シェイクスピア」は、毎時間1つずつ作品を読まなければならなかった。朝食を終えると、広辞苑ほどの大きさ(最新版は2冊の分冊となっている。孫息子が小6の誕生プレゼントに所望したので買ってあげた。)のテキストとノートをかかえて、いつものコースを図書館へ直行だ。11時前までに駆け足でその日の作品を1つ読み上げる。

日が重なるにつれて、どれがどの作品で、誰が何に登場したのか混乱してくる。それでも図書館通いだ。

個の鼻にどれだけ慰められたことか

最初は桜だっ!と感動

16.宿 題

大学院生は、専門分野以外の教科を2つ取らなければならない。それも500番代以上の教科を取るのだ。私は運よく2つとも同じ教授の教科を取った。私のアドバイザー、ディマー教授も私の秋の学期の成績を喜んでくれた。彼女もこの教科を選択することに賛成してくれた。1つは500番代、もう1つは600番代の教科である。600番代の教科をある程度の比率で選択しないと、卒業と認定されないのである。

その1つの500番代のクラスは月曜の夜、つまり3時間の授業だ。スピーチのコースを選択したのだ。私はかねてから、アメリカのスピーチのコースを是非勉強したいと思っていた。大学時代にESS(=English Study Society)で英語の弁論大会に片っ端から顔を出していて、関心があったからである。ESS内で友人とSpeech Courseを起ち上げたほどの熱心さだった。教師でもあるから、パブリック・スピーチの方法を学びたかったのである。

筆者のスピーチ

向かって左から2番目筆者

ブックストアでテキストを買い、寮でそれを開いて私は愕然とした。考えていたものと似ても似つかないものだったのだ。訳の分からない専門用語が多く、読んでみても何のイメージも出てこない。

お世話になった教授が自宅のパーティーに呼んで下さったことがある。そのテーブルで一緒になった別の教授が、私の選択したその教科名を聞いて、それはいったいどういうことを勉強するのかね、と尋ねたくらいだ。

その教科名はNon-verbal Communicationというのだ。「言葉以外の動作や状況から言わんとすることを読み取る学問」と言えば分かりやすいかも知れない。

例えば建築物を見て、私たち日本人はその建物が和風だとか、洋風だとか言って、そこに住む人の好みを知るきっかけにしたリ、人と話をする時に、相手の表情から言葉と心の中のギャップを知ろうとするのである。一種のジェスチャーゲームみたいなものと言えなくもない。

この教科の教授はグレイ色の目をした愛嬌のある顔立ちのおばあちゃん先生だった。このクラスは英米文学のコースとは異なるため、クラスメイトは初めての顔ばかり20数名くらいいた。最後にはこれが10名に減少していた。宿題のせいだ。

相変わらず宿題は多い。

最初の時間からいきなり次週までの宿題が出た。何人かずつグループを作って、どこかへ出かけ周囲の人々の様子を窺って、何がきっかけで彼らの話に変化が起きるのかをまとめてくるようにと言うのである。

私たちは男性2人、女性3人のグループで近くのバーガーシェフを選び、時間を打ち合わせて出かけた。コークを頼んでお客さんたちの様子をそれとなく探る。

「あの教授は、いつもとんでもない宿題を出すんだ」

「だから今に人数が減るよ」

などと雑談しながらうかがう。ターゲットは、奥の方に陣取っている5人グループだ。様子を見ていると結構面白い。

「あの男性が時計を気にしだしたから、もうそろそろ出て行くわよ」

と誰かが言えば、「きっとそうだ」と言って一斉にメモを取る。ところが一向に止める様子がない。

「もう一人が話題を変えたからだ」と言えばメモ。予想が当たればクスクス笑い、外れればクスクス笑う。1時間はとっくに過ぎ、コークの味は水っぽくなる。

「全部飲んだらダメよ。店の人に私たちが帰らないってことをノンヴァーバル(言葉以外の動作など)で知らせておかなくっちゃ」

水のようになって残っているコークは、私たちがまだ帰らないというサインだというわけだ。

店員さんもあの5人はおかしいぞ、という風にじろじろ見る。テーブルを拭くふりをして、私たちを追い出そうとする。それもそのはず、コークだけでもう1時間も粘っている。「ついでに店員の、私たちを追い出そうとする方法もまとめて報告しよう」ということになって、また小さな爆笑だ。

このクラスは宿題とその発表の合間に、教授の講義が行われた。発表と同時にペーパーにまとめたものを提出する。2つ目の宿題が、2時間目に出た。この時点で3名がドロップした。気持ちがよく分かる。私だってドロップしたいのだから。

「何か仮説を立てて、20名の人たちに面接をし、その仮説を立証すること」

1か月後の発表である。これにはまいった。まだノンヴァーバル・コミュニケーションという言葉の意味が十分把握出来ていなかったからだ。

笑顔に関する仮説を立ててみた。「笑顔は話す時間を長くし、渋面だと短くなる」だ。

今日こそこの宿題の面接をしよう。毎日の時間を工面しては出かけた。他の3教科も次々と宿題を出してくる。予習も大変だ。てんてこ舞いだ。いざ出かけても声をかける勇気がない。この忙しいのに時間を無駄にして帰寮する。焦りはつのる。ドロップしても取り返しのつく人たちが羨ましい。

「私は日本からの留学生ですが、何か日本のことについてご存じでしょうか」

笑顔で銀行マンという感じの紳士に声をかけたのは、宿題の提出まであと10日ほどになった頃だった。教授はこの頃には第3弾の宿題を出していた。宿題中、最大のものでこれも大変だった。足と時間で稼がなければならない物だった。

銀行マン風紳士はキャンパス近くの空き地を歩いていた。周囲には運よく誰もいない。今がチャンスだ。文字通り、清水の舞台から飛び降りる気持ちだった。私の笑顔は、おそらく凍てついた笑顔だったのではなかったか。かの紳士は一生懸命になって日本車のこと、カメラやテープレコーダー、電算機のことなど、日本の世界における社会的位置などを話してくれる。あまり詳しく述べることが出来ないのを申し訳なく思っている様子がよく分かる。面接を終えると冷汗を一杯かいていることに気が付いた。

これに勇気づけられて、何度か足を運んでは空しく帰っていたハニークリークというショッピングモールへ気分転換も兼ねて出かけた。

すべてのインタビューが思い出になっているが、ここでは省略することに決めた。「世界一のホームラン王だろう!」と当時のジャイアンツの王選手の話にのめり込む人もいた。私の貴重な時間がこの人相手だけで30分以上が費やされてしまった。

みんなの発表を聞くのは楽しい。最初の宿題の時など、あるグループは図書館の入り口にある自販機に「故障」の張り紙をして、そこに来る人々の様子を報告したりした。各々が思惑通りにいかないハプニングもあって、笑いの絶えない授業になる。

もう一つの600番代のコースは、第一夏期講座(First Summer Session)に選択した「Independent Study」である。これは授業は受けずに、教授と相談しながら課題を決め、途中何度か報告をし助言を受けながら、レポートを完成させていくという物であった。

私は教師であることから、異文化を生徒たちに紹介するための教案を20以上作成するという課題を与えられた。5週間のこのセッションには、もう1つ600番代の授業が毎日2時間あるから、予習も大変だった。そのクラスでも2時間の発表をしなければならなかった。このクラスの宿題と発表がとても大変だったので、「Independent Study」の課題レポートを3週間目に書き上げて提出してみた。

「こんなのではダメです」

私の手抜きは見事に見抜かれてしまった。

アメリカの大学教授はいつも確かな目をしていた。一生懸命取り組んでいると極めて優しいが、一つ手を抜くと即座に見破って、厳格さを前面に押し出してくる。私はこの課題のレポートをその第2夏期講座の第1週目まで待ってもらう羽目になってしまった。留学中唯一の期限超過である。教授の恩情に感謝している。

17.講 演 1

待てど暮らせど迎えの車は来なかった。

朝6時からブックストア前の電話ボックスで待つこと既に30分だ。講演は午前7時からだ。車で行くのでオーバーコートを着てこなかったので寒い。凍えるばかりだ。

電話ボックスに入って寒さを逃れようとするが寒い。深呼吸をしてみる。バリバリッ。優に零下10度は下回っている。それなのにスーツ姿で30分以上外にいるのは酷だ。6時45分になって電話する。

私は数少ない日本人であるために、そして現役教師であるために、いろいろなことを頼まれた。講演や小学校での授業である。相手は、私が忙しくても構わず依頼してきた。暇などありはしなかった。私は自分の勉強にも経験にもなることだからと、どんな忙しいときに頼まれてもOKした。

その日の講演は、実業家の朝食会であった。土曜日の朝、アメリカではよくこういった会をする。ISUの教育学部の教授であるレック教授が今回は座長で、1か月前に依頼されていた。

「もう40分以上も外にいるので、あと5分で凍死するかも知れません。教授に連絡してください」

「まあ、それはごめんなさい。すぐ連絡を取ってみますから、凍死直前にもう一度電話してくださいね」

レック教授の家は郊外にあった。途中スカンクのくさいにおいが車の中に突入してきて、思わず息を止めた。この匂いはなかなか消えなかった。不思議に自然を感じさせる匂いだ。教授の家の裏庭も自然が一杯だ。私は教授のそんな裏庭がとても気に入った。リビングルームには天井まで届きそうなクリスマスツリーがゆっくりと回っていた。電動仕掛けの美しいものだった。そこから庭を眺めていると、いつまでも飽きない。どこからどこまでが隣との境界なのか分からない遠く広がる芝生だ。

大きな木が10本、20本と空に向かって伸びる。雨天でも困らないような小鳥のエサ入れが2つ枝にかけてある。飛来する小鳥の種類は20を下らないそうだ。私が見た時も7,8種類、30羽ほどいた。リスも時折、遊びに来る。

凍死寸前にもう一度ミセス・レックに電話してみる。

「迎えを頼んだ人がすっかり忘れてたらしいの。夫が今そちらに向かっていますから、電話ボックスで待っていて下さい」

しばらくして、教授の車が近づく。

「まだ生きてたかい。いくら待っても来ないので、迎えに来ようとしていたら家内から電話があったんだよ。凍死寸前だってね。本当にすまないことをしたよ。着いたら暖かいコーヒーとハムステーキが待っているよ」

郊外のレストランを借り切っていた。分厚いハムが大きな皿にのさばり、私を満腹にしてくれる。あまりガツガツもできない。私の前には30数名の立派な服装の人々が、上品に食事をしているのである。しかし久方ぶりの味だ。寮の食事とは雲泥の差だ。

腹ごしらえのあとは、私が主役だ。

45分の講演はかなりの負担だった。予習、宿題、そして試験と、次々に押し寄せてくる荒波の合間に原稿を作る。与えられたタイトルは、「日本の宗教事情」。そんなに勉強しているわけではないから、自分の知識の範囲内で対処するしかない。だから45分はきつい。原稿を見ながら喋るわけにもいかないから、前もって何度か声に出して読んでみる。読みながら加えたり、削ったりだ。

パチパチパチ。何とか講演らしきものが終了した。レック教授が締めくくりの感想を述べる。照れくさい。最後に、「家族を置いて単身学問に来ている氏に、みんなで家族の声を聞かせてあげましょう」と言って、パンが入っていたかごを回して、多額のお金をくれた。全部で100ドル(2万5千円)近い。私は紙コップにコインを一杯入れて、家族にたっぷり電話をした。お金は随分余ってしまった。

夜の講演に招かれたこともあった。

18.講 演 2

夜の講演に招かれたこともあった。それは別にかしこまった会ではなく、多くは家族で来ていた。食事は持ち寄りである。その講演は1週間前に頼まれていた。何でもいいから、日本のことを話してくれという。原稿を作る暇もなかったので、話そうと思う項目をいくつか手帳にメモをして準備した。喋っているうちに話す予定のことが気に入らなくなったり、話すことを思いついたりして話したので、何のことを話したのか、今は思い出せない。

話し終わると、みんなが握手をしに来てくれる。握手をした手にドル紙幣が残されることもある。抱きついてくる者もいる。その日はがちらついていたので、皆傘を持って来ている。その傘の一つを取り上げて、その会の責任者がその傘を開く。何をするのかとみんなの目が注がれる。開いた傘を逆さにして床に置く。

「皆さんの中で、彼に家族の声を聞かせたい人は、帰りにこの傘にお金を入れて帰ってください」

次の日曜日の早朝、コインを一杯入れt紙コップを持って、フロントの前の電話の所に行ったことは言うまでもない。これは思いもよらない粋な計らいとなった。

19.講 演 3

小学校からも2度頼まれた。日本の小学校とは随分違う。オープン教室が新鮮に感じられる。生徒たちは説明の途中でも、活発に手をあげる。その目が生き生きと輝いていてかわいい。

ISUの前身は教育大学のようなものだったらしい。大学のキャンパス内に小学校を持っていた。その小学校の先生から部屋に電話があった。教育学部の実習授業で、日本について勉強するから時間を作ってほしいというのである。いきましょう、と返事をしておいた。

その日が来て、私は教育学部の建物の一室へ入って行った。入口で実習生が私を待っていた。ドアを開けて私が入る。10名近い実習生と、20数名の子供たちがいた。彼らが一斉に奇妙なお辞儀をする。先生までが一緒になってやっている。顔の前で両手を合わせてのお辞儀である。私はがっかりした。「それは日本のあいさつではありませんよ。中国かどこかのものですよ」と言って、日本式を教える。

教室の隅の方の机上には、いろいろな物が陳列されている。「日本の物をいろいろ集めてみたのですよ」と先生。しかし日本のものでない物が随分紛れ込んでいる。

「日本の物でないものもたくさんありますね」

本当はこんなことは言いたくないが、勉強だからきちんと教えなければと思って言う。授業は日本のことを話せばいいのだから何とかなる。思いつくままに話す。興味で目を輝かせている子供たちを見ると心が和む。うしろの方にいる実習生たちも、日本からの生の声に興味津々の様子だ。

話し終わると、日本食体験コーナーだ。お箸の使い方を教えてくれと渡されたものが、中華料理を食べる時の、菜箸のようなあの太くて長い箸だ。教える気を失くしてしまう。実習生たちは得意気に小学生に教えている。浴衣を着ている女性もいる。この実習生の浴衣の着こなしがふるっている。帯はほどけ、前をはだけてみっともない。ジーパンをはいていなければ大変だ。

「久しぶりの日本食ですよ、どうぞ」

私は1口食べて、もう食べる気もしない。こんなものを日本人が食べていると思われているのか、と考えるだけでうんざりだ。口に入った米粒を1粒ずつかみ砕く。生煮えなのだ。中にたくさんのセロリーが入ったおかゆだ。食べながら、早く時間がこないかな。早くその場から逃げ出したくなる。こういう場合の時間はいつも決まってのろまだ。でもどんなにのろまでも、必ず目的に着くのが時間のいい所でもある。

「さあ、時間になりましたよ。先生をお送りしましょうね」

練習をしていたのだろう。出口まで子供たちが1列に並び、私が前を通ると両手を合わせてするお辞儀だ。帰り道は砂を噛む思いで一杯だ。

20.知られざる日本

中西部へ行くと、当時は、驚くほど日本のことは知られていなかった。彼らが知っているのは、日本製の車と、1970年代後半に訪米した天皇だ。そして真珠湾だ。

第2夏期講座の時は、アパート形式の寮に入った。リビングルーム以外に4つの部屋があって、5人が暮らせるようになっていた。私はその中の2人部屋を1人で使っていた。食事には他の部屋の学生の1人と一緒に行くことが多かった。彼は軍隊にしばらくいて、勉強する金が貯まったからとISUにやって来たのだ。彼は私のためにドアを開け、私を先に通したりと気を使ってくれていた。私を目上として礼を尽くしてくれたのだった。

ある日、昼食に彼と一緒に行くと、彼の友人も加わった。その友人とはその時で3度目だった。その友人を残して彼は授業に行った。私たちは2人で残された形だ。

「ちょっと聞いてもいいかい」

その友人はしばらくして言った。

「日本はアメリカの敵かい?味方かい?」

えらくストレートな質問だ。予期せぬ質問に一瞬たじろぐ。

「勿論友人だよ」

「じゃぁ言うが、俺はサウジアラビアの留学生を警戒してるんだ。連中はみんなコンピューターの勉強に来て、アメリカの情報をコンピューターから盗んでいるんだ」

サウジアラビアからの留学生たちは、みんな金持ちで高級車に乗って授業に来るものも少なくなかった。でも、彼の考えが、本当かどうかむろん私にわかるわけがない。

当時は、私たち日本人は、アメリカの人々がみんな日本のことを知っていると思いがちだったが、本当に知っている人々は少ないのだ。テキサスのドン・フォスターのようにフグの毒の研究でもしたことがあれば別かも知れない。

私たちだって、アメリカを知っているとは言えない。私たちが知っているアメリカは、当時はニューヨークであり、ロサンジェルスなのだ。トマトのオバチャンに言わせれば、あれはアメリカではない。アメリカの一部ではあるが、本当のアメリカの姿ではない。オバチャンの考えは正しい。ここ、中西部の田舎町が本当のアメリカではないかと私は考える。保守的なアメリカがそこには満ち溢れている。

今でこそよく話に出てくるが、アメリカ製の世界地図は面白い。一番西側(左側)に南北アメリカ大陸が身体を伸ばして描かれている。日本はその反対側、つまり東側に小さく載せられている。日本製の地図のように、ど真ん中に日本は描かれていないのだ。真っ赤に塗られてもいない。アメリカ人が日本の位置を極東 (Far East)と言うのも分かる気がする。自国から最も遠い場所にある錯覚を感じるのである。そんな小国のことを、みんなが知っていると思うことが間違いである気がしてくる。

21.そ ば

ツルツルツルツルlッ

私は音を出してそばを食べていた。これは私にしては稀有なことだ。その時は、体育学部の修士号を得るためにISUに留学しているN氏のアパートに招かれていた。彼も奥さんを日本に残してきていた。

「体育学部の方は体を動かしていれば単位をくれるから、どうってことないですよ。でも先生は英米文学だから大変でしょうね。アメリカの人でも文学部には一目置いているようですよ」

お世辞か何か分からない。体育学部より大変なことには間違いない。もう1つ、アメリカに留学するなら数学関係がいいとも聞いたことがある。使う英語が限定されているし、日本人は優れているからだそうだ。

N氏はバイクを乗り回していた。中古で手に入れたのだ。電話をしてから、そのバイクで迎えに来てくれた。

「昨日、ブルーミントンで日本の食料品を仕入れてきたんですよ。そばも買ってきましたよ」

私は二つ返事でOKした。彼とは月に1度か2度会う程度の仲だ。それでもたまに声をかけてくれる。彼のアパートに行くと、やはり体育学部に籍を置く日本人大学生がいて、てんぷらを作っている最中だった。彼もギラムホールの住人で、時々食事を一緒にしたことがある。広いが薄汚いN氏のその部屋は、いかにも男性の1人暮らしと言った雰囲気が満ちていた。

牧師である父が1か月以上の米国伝道旅行に出かけたのは、私が大学生の頃であったと思う。帰国した時の父は、身体中にアメリカのにおいがしていた。私が帰国した時も、子供は「アメリカのにおいがする」と言って騒いだ。私が時折船便で送ったみやげにもアメリカのにおいがしたそうだ。私がバーゲンで買った犬のぬいぐるみをドアの取っ手に紐で結んで、いつまでも喜んでくれた。実は今では孫娘の「犬」になっている。それを知ったのは、孫娘がそのぬいぐるみを洗濯していたからだ。娘はいつまでも大事にしてくれて、何年か経っても、そのぬいぐるみを匂っては、まだアメリカのにおいが残っていると言ってケラケラ笑った。

父が日常生活で私たち子供に2つ注文を出し始めたのは、彼が帰国して間もなくのことだった。食事の時に湯がこぼれたと言えば「ティッシュでふきなさい」と言い、手が汚れるとティッシュできれいにしなさいと言うのである。今のようにティッシュが横行していない時のことである。

もう一つの注文は、食事中「音」を立てるなと言うのだ。味噌汁やお茶を飲む時、日本人はよく「音」を立てて飲む。すするという方が正しいのかもしれない。最近ではNHKの朝ドラのせいで芸能人が大きな音を立ててうどんをすするのが大げさに聞こえるほど一般的になって来た。アメリカ人はそういう「音」を立てないのだそうだ。我が家にアメリカ文化が侵入したと言えば、大げさだろうか。食事の音を立てないように気を遣うようになった。ここは日本じゃないかという不満は一応棚上げして、フォークが、ナイフが皿にぶつからないように気配りをしたものだ。その練習のたまものであろうか、私は留学中「音」で失敗することはなかった。

久しぶりの天ぷらはおいしかった。醤油の香りも懐かしかった。一味唐辛子の舌を刺すような刺激が嬉しかった。炊き立てのご飯の味が、なんともいえない感動を与えてくれた。それにはセロリーも入っていなかったし、生煮えの硬さもなかった。紛れもなき純日本式ご飯だった。

そして締めくくりがそばである。私は嬉しくて黙々と食べていた。

「やっぱり日本食が最高! アメリカ人はよくも年がら年中、ハンバーガーを食べて飽きないもんだ」

2人は喚きながら食べている。私もそうだそうだと相槌を打つ。

「先生、ツルツルッとやりましょうよ、ツルツルッと。ここには日本人しかいないんですから、思いっきり音を出してくださいよ」

私はいつの間にか「音」を出さないで食べる癖がついていたのである。全く気が付いていなかった。そこで私たち3人は、誰憚ることなくツルツルツルッと思いっきりそばを食べた。その時のそばはかつてない美味しさだった。

食べ物ではもう1つ思い出がある。11月頃、私と2人目のルームメイト、 H君とは寮の食事にうんざりして、ご飯を食べたくなった。寮の食事はアメリカ人学生ですら美味しくないとこぼしていた。私などは、冬に夏と同じハンバーガーが夕食に出ると、ああ今頃日本ではすきやきかな、水炊きかなと思うと、食事が進まなくなるほどだった。

キャンパスから歩いて行けるところに、中華レストランがあった。そこならご飯にありつけるということになり、そこへ出かけた。料理にはアメリカ人好みにするためにセロリーが入っていたが、寮の食事と違って懐かしい味がした。2人はご飯のお代わりを何度もした。そのたびにウエイトレスを呼ぶ。ごはんのお代わりは何回しても料金は変わらない。ウエイトレスにとってはいい迷惑だ。料金が変わらなければ、チップが増えないからだ。会を重ねるごとにウエイトレスが嫌な顔つきになっていた。

7回近くおかわりをしただろうか。2人共ご飯で満腹になっていた。満足気にお代わりをしたご飯をかげから眺めていたウエイトレスは、きっとあきれていたはずだ。帰る時、チップを普通より多めにテーブルに置いてきた。

22.図 書 館

N氏が日本食を仕入れてきたブルーミントンには、私は2度行ったことがある。ISUの図書館前から月に2度無料バスが出る。

ブルーミントンには、IU(インディアナ大学)がある。この大学はISUとは比べ物にならないほどの広大なキャンパスを持ち、学生数も多い。ISUはこのIUと提携していて、参考資料の貸し借りがスムーズにできるようになっていたが、何といっても自分で直接IUの図書館に行って勉強する方がよいのだ。でも、私は2度とも勉強道具を持って行かなかった。初めてIU行きのバスを利用したのは4月3日だから、余裕ができた頃のことで、勉強漬けの生活に変化を求めただけだった。

参考資料を得たければ、ISUに特別の窓口があって、原則として米国の全図書館の在庫も分かるし、それを借りる手立てだってある。私は自分の性格上、申し込んでから2,3週間も待つほど気が長くないから、その制度を利用したことはない。参考資料が届く頃には、もう別なことを考えているに違いないのだ。

IUのキャンパスは、ミシガン大学を思い起させてくれた。キャンパスの趣きは随分異なっていたが、その広さと、図書館の大きさが共通していた。

IUの図書館は確か、地上9階、地下2階だったと思う。ミシガン大学でもISUでもそうだったが、おそらく小さな図書館が3つや4つはあるのではないかと思われる。

地下には世界中の新聞が置いてあり、自由に取り出してその場で閲覧できるようになっていた。ISUの図書館にそのコーナーがあったかどうかわからない。日本の新聞を読んでみたいと思ったことは一度もなかったからなのか、あるいはやはりなかったのか。

ミシガン大学には、記憶が正しければ、朝日新聞と毎日新聞の2紙があった。IU には読売新聞が1紙置いてあった。4月3日に訪問した時には、3月27日の新聞が届いており、千代の富士が若乃花に敗れた写真を、何か別世界の出来事ででもあるかのような、不思議な気持ちで読んだものである。

アメリカの大学にはレアブック(rare book)コーナーがあるが、IUのレアブックコーナーは、ISUのそれの優に倍の広さは持っていた。IUの図書館は、レアブックだけでも7万5千冊を有している。レアブックと言うのは、骨董的価値の高い書物のことである。

施錠のきく独立部屋

ISUではこのコーナーは3階にあった。周囲を分厚い金網で囲って紛失を防いでいる。この大学のレアブックコーナーは、ドクター・ジョンソンの辞書のコレクションでは全米一を誇るそうだ。私が世話になった教授は大きな地区のドクター・ジョンソン学会の会長をしていた。

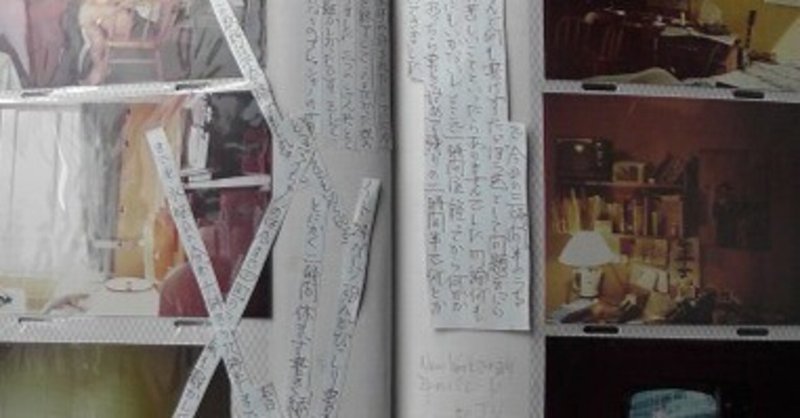

ロンドンにあるJohnson's Houseの2階の書架

書誌学で出された宿題の1つは、このレアブックコーナーでの調査だった。ここにはその部屋専門の司書がいて、身分証明書を見せ教授の照会がなければ利用させてもらえない。私が扱った1冊の本は、500万円 近くするらしく、恐る恐るページをめくった。900頁近くある本で、紙質が硬化しているので下手な扱いをすると、煎餅が割れるように折れてしまう。何しろ紀元1604年に出版された本だから、慎重に取り扱った。でも楽しい調査だった。

IU図書館の4階だったと思うが、そこには東洋のコレクションがあって、その大半が日本の書籍や雑誌に割かれていた。その階に入るともう英語の世界ではなくなっている。書架を見ると、次々と漢字が否応なしに目に飛び込んできた。とても懐かしかった。読むつもりもないが、どんな本があるかと他の階よりもゆっくりと見て回った。我が家の本棚にも収めている本が目に入ると、嬉しくなったりもした。「週刊朝日」がずらっと並んでいるのを見ると、まるで日本の図書館にいるような錯覚にとらわれた。

図書館は、私にとってはISUでのもう1つの寮のようなものだった。寮が、寝ることと食事をするための場所であったのに対し、図書館は、知識を食する場所だった。私は留学中、寮と図書館とどちらに多く滞在していただろうかと思うことがある。

先客がいない限り、ここは私の席だった。

図書館入口に、サーキュレイション・デスクというのがある。簡単な言葉で言えば、受付みたいなものだ。館内放送を流すのもここだ。サーキュレイション・デスクから流される英語が初日から分かるならば、英語については何ら恐るるに足らずだ。声のリニアモーターカーとでも言おうか、それとも声の月ロケットの方が似合っているだろうか。とにかく速い。情報をあっという間に流してしまう。

特に閉館前には、毎日同じ情報が繰り返し流される。何と言っていたのか今はもう思い出せないが、あと何分で閉館だから、何時何分までに、本の貸し出しをするように、などといった内容だったと思う。他にもいろいろ言うのだが、いつも聞き流していた。

この超高速の英語のスピードが、日を追うごとに落ちて行く。数か月後には、速くても蒸気機関車並みに落ちている。実際のスピードが落ちているのではなく、耳が慣れてきたのだ。情報の内容がつかめるようになると、自分の耳が慣れてきたのだという自信がつく。予測できない情報にもちゃんとついていけるので嬉しい。

23.授 業

アメリカの大学での勉強は、学期を追うごとに楽になって来る。英米文学科では、予習が楽になるということは期待できない。しかし、心の余裕は確かに着実に増す。それはおそらく、アメリカの学生がごく一部を除いて、自分と同じ程度かそれ以下にしか内容がつかめていないということに、少しずつ気づいてくるからだ。自分の周囲の学生の宿題や試験の成績が分かるということも一因だが、一番それがはっきりするのが、ディスカッションだった。

「その作家は、結婚していたのですか」

「子供は何人でしたか」

「何年ごろその作品を書いたのですか」

およそ考えられないような質問が、大学院の授業でも頻繁になされる。そんな疑問は自分で調べたら、と言いたくなる。アメリカでは沈黙は愚の証拠と取られるから、こんな質問まで飛び出すのだろうか。日本では、沈黙は金だ。黙っていると誰でも賢く見えてしまうから不思議だ。アメリカでは、黙っているものが愚か者に見えるから、これも不思議だ。

春の学期と第一夏期講座との間に、3週間の講座(Intersession)があった。毎日3時間の授業があり、試験が3回、宿題が2つ出された。私のアドバイザー、ディマー教授の授業である。

彼女は300頁から400頁のテキストを、毎日1冊ずつ片付けて行く。噂には聞いていたが、ハードな教授だ。3週間というと、当然のことだが週末は2回しかない。この2回を2つのレポートを書く時間に充てる。

仕方がないから、予習をしっかりして試験勉強をあまりしないで済むように頑張ろう、などと目算を立てる。こんなスケジュールが8カ月前なら、脳みそは爆発してしまっている。だがその頃には、これは大変だと思うだけで、特に落ち込むようなこともない。

このクラスは3時間のうち2時間がディスカッションだ。最初の1時間が小グループに分かれてのもので、後の1時間が各グループの発表を足場にして、全体のディスカッションとなる。そして教授がポイントを抑える講義で終了だ。

「今日はどこまで読んできた?」

これが私たちのグループの合言葉となった。全部読んでいるのは、いつも私くらいだった。私は悪くても、8割は読んでいた。例えば400ページの本だと、1時間に40ページを読んだとしても10時間かかる。授業は午前8時から11時までだから、昼食も夕食も食べずに図書館にこもりっきりでも、9時までかかるという計算になる。もっとも、私はこのインターセッションの時期には、図書館から遠いブルンバーグホールという寮に引っ越していたので、寮の勉強室を主に利用した。結局、私がその日のテキストのあらすじを説明する羽目になる。いろいろ話していると、私が分からなかった箇所は、彼らにもほとんど分かっていなかった。私がテキストに最大限目を通した理由は、それしか彼らと同じスタート地点に立つ方法がなかったからである。まるでマラソンレースだ。

24.インディアン・サマー

アメリカ人が初めて日本に長く生活すると、驚くだろうと思うことがいくつかあるが、そのうちの1つはきっと「衣替え」という風習であろうと思う。以前、私たちの学校に赴任してきた外国人教師の1人が、その驚きを經驗したのだ。あの日、と言っても(1980年代当時としては)10月1日に決まっているが、彼女はいつも通勤に使うバスに乗ってびっくりする。前日まで半袖の白い制服を着ていた生徒たちが、濃紺の長袖の制服に変身していたのだ。

彼女は学校に着くなり、今日は戸惑った、というのだ。それもそのはずである。女子生徒だけではなく、男子生徒も黒の制服に変わってしまっていたのだ。そして彼女はというと、前日までと同様、白っぽい半袖の服をまだ着ていたというわけである。自分一人だけが別の行動をとることの不安を、着任後わずか1ヶ月余で經驗したことになる。

アメリカには、この衣替えの風習はまずない。サンフランシスコのような太平洋岸では、真夏でも夜はセーターなり、カーディガンなりが必携だ。昼間でも肌寒いことが多く、1983年夏に出張で出かけた時に、ホテルでさえ冷房が入っていなかったことを覚えている。

これが、私たち「衣替え」民族にとっては、はなはだ迷惑だ。夏は問題ないが、それが春であれ、冬であれ困る。冬に向かって、寮に暖房でも入って室温が真夏のような温度ともなればなお更だ。真冬に数回、部屋の中が寒くて困ったことがある。

毛布を一枚しか買っていなかったので、その時は凍死するのではないかと本気で心配した。結局、セーター、ジャンパー、そして一番上にオーバーコートを着込んで寝たほどだ。H君も着られるだけ着て、まるでダルマさんだ。暖房が壊れたのだろうと思って、電話して調べに来てもらったが、しばらく機械を調べてから、「外が寒いだけさ」で片づけられてしまった。何しろ暖房器具のすぐ上にある窓ガラスに氷が張り付いていたのである。それも部屋の内側にである。手で触るとそこら一帯がツルツルする。零下30度はあったと思う。

10月19日は4度。10月22日には翌日が初雪になるだろうという噂しきり。10月23日は初雪はなかったものの、零度。10月27日は19度。10月31日は20度。3月31日は17度。4月3日はIUに初めて行った日で、みぞれ。4月6日には零下4度。4月14日は15度。そして15日は26度。

IUに行った4月3日は危うく、大風を引いてしまうところだった。朝7時半に、Tシャツでバスを待った。他にも学生がいたが、服装が皆まちまちだ。真冬の格好の者もいれば、真夏の服装の者もいる。あの日バスが定刻に来ていたら大変だった。前日までは気温は20度付近を上下していた。だからTシャツで行くつもりになっていたのだ。でもバスを待つ間、肌寒さを感じて、思い切って寮に綿入れのチョッキを取りに走ったのである。バスを待っている学生に、もしバスが来ても少し待つように頼んでおいた。ブルーミントンに着いてバスを降りると、みぞれが降っていた。水銀柱は零度近くまで下がっていたはずだ。

これが日本でも大々的に報道された春の寒波の序曲であった。

4月6日には零下を記録し、季節外れの雪が降った。その頃には、キャンパスのあちこちにある花壇には、チューリップが色とりどりに美しさを競っていた。それを見て、私は春の訪れを感じ、心は明るく弾んでいた。待望の春だ。

その日の積雪は、テレホートでは25センチほどだったろうと思う。ニューヨークやシカゴでは40センチ以上積もった、とテレビは報道していた。南のマイアミですら、美しく実ったイチゴが凍って台無しになった。テレホートでは、私は生まれて初めて雪に埋もれたチューリップを鑑賞した。

外出する時には、何を着るかでしばし考えることが多い。

綿入れのオーバーコートあり、革のジャンパーあり、綿入れのチョッキあり、セーターあり、長そでのシャツあり、半そでのシャツありだ。足元もブーツを履いている者がいるかと思えばスニーカーがいるといった具合だ。今でこそ、日本でもいろいろな服装が混じりあうようになってきた。

外出時は寮の6階の部屋から下を覗く。下を見て多数決で着るものを決めるのだ。零下20度でもTシャツで闊歩している者は、必ずいると言っても言い過ぎではないが、そんな元気者はせいぜい1人か2人だから気にすることはない。

下を覗くのを忘れると、とんでもない恥をかくことがある。前日が寒かったからと、オーバーコートを着て、完全装備で外に出てみると、みんなTシャツで歩いているのだ。慌てて部屋に駆け戻ることになる。いわゆるインディアン・サマーだ。1日に20度の寒暖の差はさほど珍しくはないのだ。

アメリカという国は「適度」ということを知らないらしい。

ギラムホールでは10月中旬にはもう暖房が入った。丁度寒くなっていたので、助かった。ところが、一度ボイラーに 点火されると、もう止めるということを知らない。外の温度といい競争相手になることもある。外はインディアン・サマーで30度を超えることもある。それでも部屋が暑くて窓を開ける。外の温度も中の温度も、30度を超えているから、無駄な抵抗という物だ。外から入って来る空気はぬるい。これには本当に参ってしまった。

夜のクラスで、教室の暖房が故障したことがあった。外は吹雪いていた。凍った雪の上に新雪が積もる。教室内では、みんな凍えながらの授業だ。オーバーコートに身を固めた授業風景は滑稽そのものだ。だが、教授も含めて、私たちはそれどころではなかった。手がかじかんで思うように動いてくれない。いつもと同じなのは、教授のしゃべる速さと、授業の進む量だけだ。

冷房の限度を知らないのにも困ったものだ。留学最後の3ヶ月は、キャンパスで唯一の冷房の効くリンカーン・クウォードに入った。これは前述のアパート形式の寮である。当然ISUの寮で最も値段が高かった。これは各部屋ごとの温度調節ができないので、とても困った。私には寒すぎるのだ。短パンはやめにして、室内でもジーパンをはいたが、それでも寒い。鳥肌が立つほどなのだ。

思いあぐねた末に、自分の部屋を閉じて隙間という隙間にテープを貼って、冷気が入って来るのを最小限に抑えた。冷気の入って来る壁の穴にはかみを貼り付けた。いつも自室のドアを閉めていたので、変な外人と思われはしないかが気がかりだった。ドアを閉めるということはコミュニケーションを拒否するというノンヴァーバルだからである。

冷房と言えば、夏の図書館が又ひどかった。冬は暖房があるため、暖かすぎて勉強に余裕があると寝入ってしまいそうだ。夏になると、冷房が強烈だった。勉強道具だけでも荷物が多いのに、セーターも必ず持って行かなければいけなかった。うたた寝でもしようものなら、かぜを引いてしまいそうだからである。

まだまだ書きたいことはたくさんある。山ほどある。しかし、きりがないと感じ始めてきた。というわけで、この「留学中の事件の数々 その3 ワークショップ」を終えることにした。「その4」があるかどうかは現在未定としか答えようがない。

と書いてはみたものの、終わりにするには拍子抜けの感がある。そこで、終わりらしく終わりたいとの気持ちが湧いてきた。それが次の文章(「25.帰国」)である。

25.帰 国

春が来て、4月の上旬にみた渡り鳥が、私に帰国が近づいたことを教えてくれた。南下するときは、勉強に攻め立てられており、寮までの間歩きながらその群れを眺めただけだった。しかし北上するこの渡り鳥の群れを、私はずっと座って見送った。南下した時と全く同じ見えない空の道を飛ぶ彼らに、神秘を感じたのである。その最後尾を見極めたいと思って、時間が経つのも忘れて空を見上げていた。

そして待つこと1時間、ついに最後の1羽を見た。不思議だった。さっきまで黒々とした動く帯の後には、空だけがあった。さっきまでピイピイうるさく聞こえてきた騒音ともいえる何百何千羽もの鳥の鳴き声の後に残されたものは、静寂だった。そして帯の左右を護衛するように挟んでいた空が、南の方角から1つになっていった。まるで黒板フキで、空に書かれた落書きを消していくように思えた。

ロサンジェルス空港に降りた。バゲッジクレイムで荷物を受け取り、日本へ飛び立つゲートへと歩いた。荷物は車が付いていても重い。何しろ40キロ近くあったのである。中は書物やレポート、ノートといった物が殆んどで、移動するのに苦労した。シカゴ・オヘア空港では、あまりの重さにノートの一部を廃棄処分にしたほどだ。

テレホートを発ったのは、最後の試験が終わった翌日だった。アメリカ留学最後の朝、最後のモーテルまでお世話になった教授が家族3人でやって来た。グレイハウンドのバス停までこの重い荷物を運んでくれた。

「これは重いですね」

「ええ、テキストやノートを最大限入れてきました」

教授はにっこりして、何よりも大切なものばかりですね、と言って喜んでくれた。

シカゴまではバスで行くことにしていた。プロペラ機が恐かったのである。おかげで、シカゴの町並みを見物することが出来た。

バス停で私たちは抱き合った。

ロサンゼルス空港の待合ゲートに行くと、もうそこは日本だった。大きな声、同じ服装、同じように皆が持っている大きなミッキーマウスのぬいぐるみ、同じ帽子、同じファッション。1人1人が思い思いの服装をする文化から、みんなが同じファッションの文化への移行である。自分が育った文化に対して感じたカルチャーショック第1弾である。

飛行機では、私はいつもノン・スモーキング(禁煙席)に座る。日本へのフライトでも禁煙席だ。しかし喫煙席から流れてくる煙に悩まされた。ここにも日本に帰ってきたと確認できる日本の姿があった。カルチャーショック第2弾である。今では日本でもそうなってきたが、当時のアメリカ国内のフライトでは、一度でも煙が禁煙席に流れて来たためしはなかった。

羽田では妻が迎えてくれていた。

東京都内を歩きまわった時、私は車が来ないと赤信号の時でも道を渡りそうになり、妻に腕を掴まれた。赤信号で歩いても確実に車が停止する歩行者優先の生活が身についてしまっていた。東京では、私はいつの間にかせかせかと歩いていた。あんなにゆったりと歩いていた自分が嘘みたいに思えた。

留学から家に戻って4日経つと仕事が待っていた。それについて行くのは本当に大変なことだった。そしてようやく仕事に慣れた頃、ISUから1通の小包が届いた。開けると、中から私の卒業証書が出てきた。私は文学修士号を無事取得できたのだ。

完

「留学中の事件の数々」シリーズを書いてきたが、「25.帰国」を追加記事として書きながら、「留学中の事件の数々 その4 時の流れ」を書こうと思い立っている。シリーズの中では一番語数が少ないことになる予定だが、いろいろな機会にアメリカを歩きまわったことを思い起しながら書いてみることにした。シリーズの中では趣きを異にするものになればと思っている。

乞 ご期待

である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?