いつもの生活のなかで、災害に強くなろう!~小学4年生の児童と考える「災害時の食と栄養」~

自然災害や防災について学び始める小学4年生の子ども達とともに「災害時の食と栄養」問題について知り、その解決のために日常からできることについて考える機会を持ちました。

猛暑が続く7月に訪れたのは、鎌倉八幡宮のすぐお隣にある横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校。同校では、児童の実生活に根差す生きた学びと、心身の健康を支える食育が実践されています。

地域の有機野菜や近隣漁港でとれた未利用魚を活用した給食、食物アレルギーに対応した献立実践、授業と関連付けた体系的かつ教科横断的な学びに繋がる在来種大豆栽培などの農体験、資源循環を体感理解するコンポストなど、数え上げたらきりがないほど!!様々な取組みが行われています。

このような平時から児童の健康な心と体をつくり、地域内での顔の見える関係性をゆるやかに築いている「学校での食の在り方」は、災害に強いひとづくり・地域づくりにも活かされるのではないか?

そのような観点を携えて、今年度のテーマに「いのち」を掲げながら「自分と大切な人達のいのちを守れる人」を目標に学びを深めている児童たちとともに対話をさせてもらいました。

この授業の詳細は、ぼうさいこくたい2023で発表します!

ぜひ食べる支援プロジェクト(たべぷろ)主催のセッションにご参加ください!

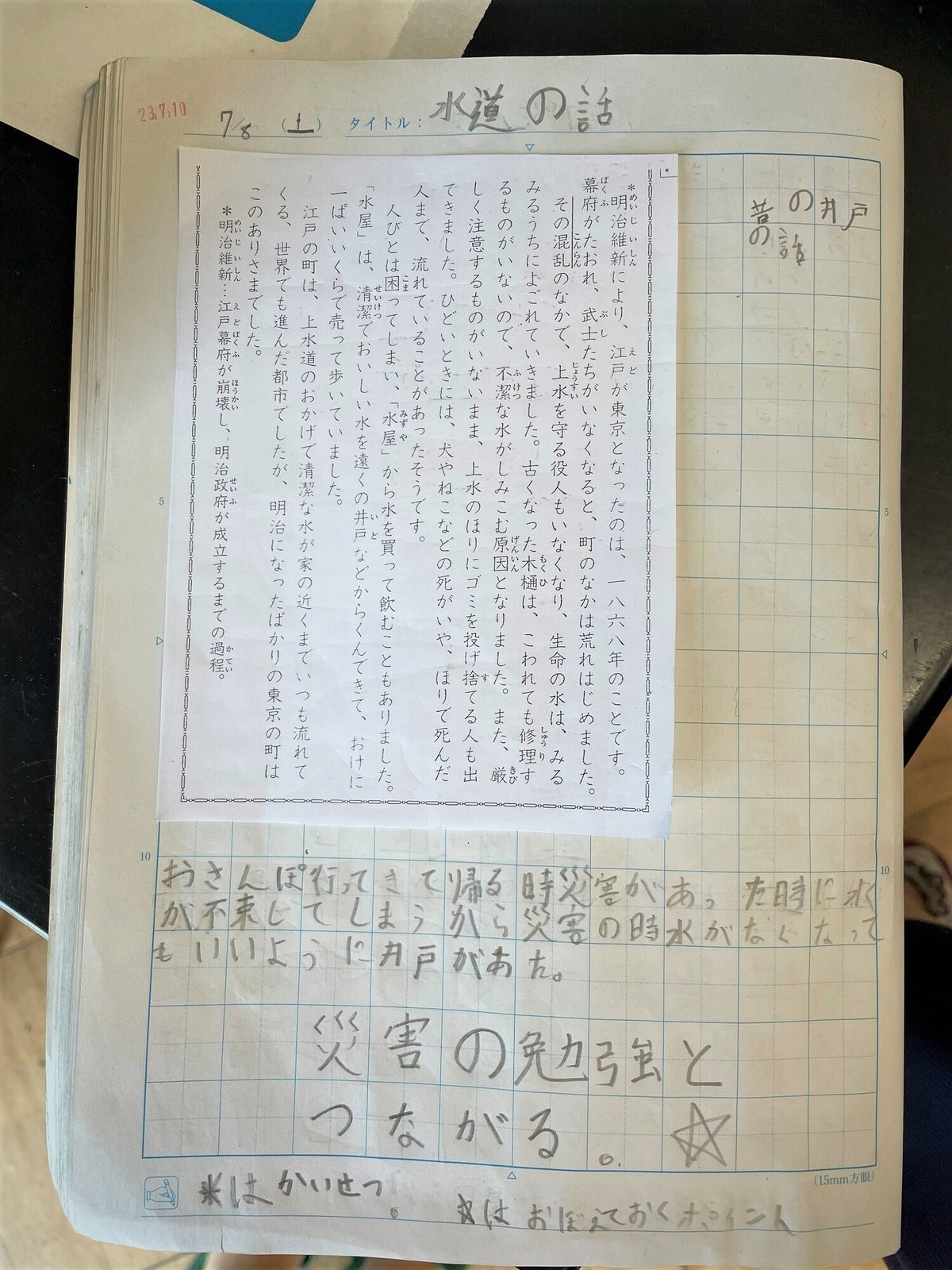

2日に渡って行った授業の合間には、各々が持った問いに対して、自主学習を進めた子ども達が多くいました。

主体的に学びを深めていく様子に感激したコラボ授業でした。

軸足を平時に置いて考えるヒントを提示させてもらいました。

授業の後は、私たちたべぷろメンバーも子ども達と一緒に、とびっきりおいしい給食をいただきました。毎日食べ続ける給食の時間は、ただのお昼ご飯ではなく、食事を通して様々なことが学べる教育機会です。

9月には「防災給食」を予定しているそう。

授業を通じて考えたこと、気づけたことを振り返りながら、味わってもらえたらと思います。

おまけ:授業後の休み時間での一コマをご紹介。

数人が黒板前に集まってきて、色とりどりのチョークを片手に何かを描き始めました。

なにかのイラストかなぁ?

と思ったら・・・なんと、たべぷろのロゴを描いてくれていました!!

サプライズプレゼントをもらったような幸せな気持ちになりました。

ロゴをリニューアルする際には、彼らと作れたらと妄想が膨らんでいます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?