読書の秋パート1

付録を読んだだけで、夜中の2時30分過ぎまで寝れませんでした。頭の中で考えがめぐりめぐる!

これからの日本の行く末が真っ暗なのは、ぼんやり分かってる。

特に救急隊をしてると、モロにそう感じる。現状でさえ、毎年救急件数は増加しているにもかかわらず、予算費削減名目の人減らしによる1人あたりの仕事量の爆発的増加。現場の職員は疲弊しまくってる(特に救急隊)。モチベーションややる気も底をついている職員が居てるのも事実です。僕の職場では救急救命士の資格取得のための研修に行く人材を、選考試験で決めてきたのですが、今年は遂に手を挙げる人数が募集人数を下回る結果となってしまいました。二次募集までする始末‥‥

そらそうなります。僕らの職場ではここ四、五年の間に毎年のように40、50歳代の救急救命士資格を有した救急隊の隊長が現場や非番日に心疾患を発症しています。1番重症だった方は現場(傷病者を病院に収容後、医師に申し送りをしようとしている最中)で心肺停止状態となりました。幸い病院の中という事もあり、命はとりとめましたが、埋込み型除細動器を身体に埋設する事態となってしまいました。職場復帰はされましたが、救急業務を行う事は勿論出来ません。事務職として後年は尽力してくださいました。公務災害も認定されていません。公務災害の申請にかかる手続きや資料集めも消防内の総務課はほぼノータッチ、ほぼほぼ全て自分でしなくてはいけない。ブラック企業なんてのが生温く感じるほどの真っ黒さ加減。市役所本庁にこうした事例があったことさえ伝えていない。その方は昨年、定年退職の一年前に職場に絶望し退職されました。そうした事があったにもかかわらず、救急隊員数は減らされています。

制度改正や組織改革は必須なのに誰もやらない。ある程度の規模の組織は、幹部連中には事なかれ主義第一の人しか居ないので、衰退する未来が分かっていたとしても、新しい制度や仕組みを自分の代で変えようとはしない。優秀な人材は、衰退するのが確定的な日本の公務員なんかには興味もないだろうし、ましてや地方には更に優秀な人材は集まらなくなるだろうな。と負のスパイラルしか見えない。

まあ、そんな感じの職場ですが、どうにかしないといけないわけで。危機的な状況に陥っている市民を真っ先に救いに行くのが消防職員であるので。尚更そう思うわけです。

ただ、職員数を増やすだとか組織改革を断行するだとかは容易ではなく、まずは消防の総務課長や消防長(自治体消防のトップ)が市長に予算案を持っていく、次に市長がその予算案に納得してくれて、議会にその予算案を提出し、最後に議会で承認されなければならないわけです。地方自治体で潤っているところは限られた大都市圏のみで、そうした人員増の英断を下す市長や議会はなかなか無い様に思います。皆さん選挙の時には、公務員の無駄を省くなんていうお決まりのフレーズを声高に叫ぶ方ばかりで、そうした政治家に拍手喝采する市民の方が多いように感じています。社会保障費が増え続けている状況でその分他の予算を削るとなると、一番安直に削減できるのが職員の人件費なので一緒くたに、職種に関わらず減らすということが行われているような気がします。僕の所属する地方自治体の話ですよあくまで。

現状を本当に変えようと思うと、

①消防内部で地道に昇進してトップまで上り詰める。

②市長選や市議会議員に立候補し、なおかつ当選する。

③人の意識を変えていく。組織改革や制度を変えていくんだという考えを持った人間が増えれば、その中から幹部になる者も出てくるかもしれない。もしくはそうした考えを持った人間が圧倒的多数になれば、組織自体が変わっていく。

の三択しかない様に思います。

①は時間がかかるかもしれませんが、頑張れば可能かもしれません。僕の職場では現場経験がほとんどなく、総務課や日勤畑でただひたすら上司にゴマをすり、現状に目をつぶり付き従っている人がすんなりと上にあがっていくのでその人を模倣すれば可能かもしれません。ですが、僕自身そんな人間にはなりたくありません。

②はまあ無理でしょう。出馬には物凄い額のお金が必要だと聞いたことがあります。貯金無いです。日本の政治家は二世・三世議員(今の日本の状態を作ったのはこの人たちのせいだと思いますが、そうした議員ばかり選んでいる市民、国民にも責任はあるように思います。)が多くて新規で議員になるには、よほど世間に認められた存在になるか、物凄い経済力を有するかしかない様に思います。

③は現在所属している消防組織内では時間はかかるでしょうが、可能だと考えています。勉強会や訓練などを通じて一人一人の意識改革をしていこうと、今現在もがいているところです。ただこうした取り組みは本当に難しいもので、勉強会や訓練をしても中々、人が集まらない、毎回来る人間は一緒。定期的に継続できない。という壁にぶち当たっています。というのも僕以外の誰かが、開催することはほぼほぼ無く、また先ほどから書きまくっているように、職員の疲弊が著しく、自分の休みの日まで訓練や勉強会に参加する余裕はないというのが現状です。また、職員の中には、現在までの職場の歴史を見る限り、何も変わらない、何をしても一緒、という閉塞感が漂いまくっている気がします。実際僕もそう思っています。それでも何とかせんと‥‥と思い、もがいています。

もがくうちに、勉強会や訓練という堅苦しいものより、僕自身が楽しみながらやっている事には共感されやすい。楽しむという要素が一番重要なのではないかという風に思うようになりました。実際、僕が楽しみながらやり始めたNPO法人での森の整備や、自然学習のお手伝いなどには参加してくれる後輩が増え、その中には僕よりも出席率の高い人間が現れだしました。

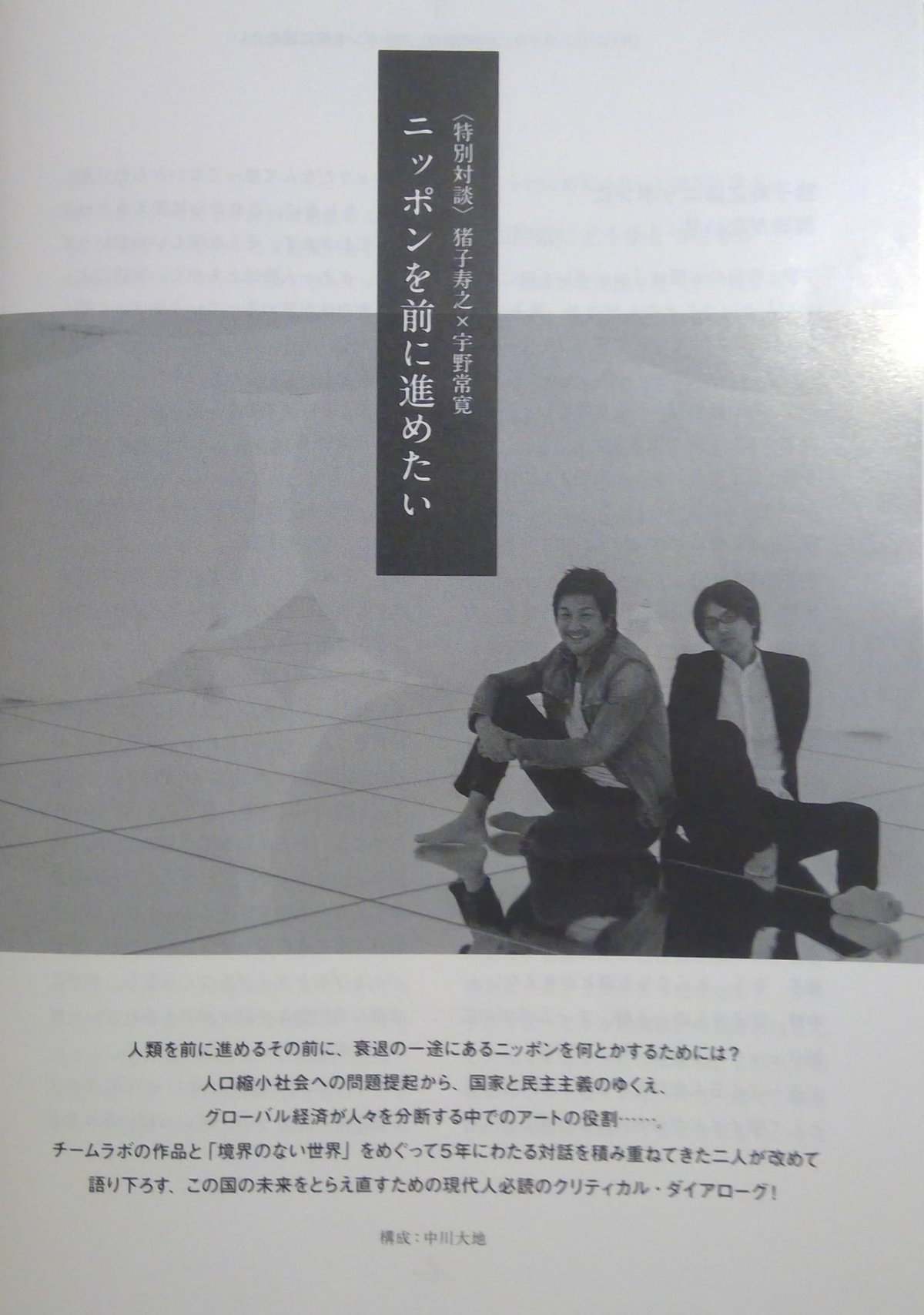

そんな時に、よく読むようになったのが、宇野常寛さんが主宰するPLANETSが出版している本でした。

導入部分が長くなってしまったので続きは次回にします。

秋の読書と書いておきながら、肝心の読書部分は全然書けず.........。