ITを活用したアパレル企業の最新事情

※この記事は月間企業診断2019/10月号より、著者が加筆修正し掲載している記事になります。

1.衣料品の輸入浸透率は98%に迫る勢い

日本繊維輸入組合 がまとめた「2018年の衣類の生産と輸出入の推移」によると、国内に出回る衣料品の輸入割合を表す輸入浸透率 は、1990年代初めには50%ほどであったが2018年には45ポイント以上も上昇し、97.7%と6年連続で過去最高を更新した。

背景には、コスト低減のため生産拠点を加速度的に海外シフトしていったことで、輸入量が急増したことが存在する。そのため国内の中小縫製工場は、生産拠点シフトによる受注減や人材の高齢化などといった問題も重なり、運営難に陥っていった。結果、国内生産量は2008年までは2億点を超えていたが、2017年に1億点を割り込み、2018年は約9570万点と前年に比べ2.8%程減少した。これらから、アパレル製品の日本市場は輸入品で占められており、国内生産は苦境に立たされていることが見て取れる。

国内のアパレル市場規模に目を向けると、バブル期の約15兆円から約10兆円に減少した。一方で、国内生産と輸入を合算した国内供給量は20億点から40億点弱に倍増した。単純計算すると衣料品の単価が約3分の1に下がった格好となる。生産国シフトのみならず、海外ファストファッションの攻勢もあり衣料品の単価下落を生み出した。

ここで問題なのは日本市場への供給量の多さである。この供給量では、国民1人が毎年30点以上は購入しないと消化できない計算になり、過剰供給であることは明らかだ。更に現在、メルカリを代表とするC to C取引の増加やリユースショップの台頭で、一定の割合で新製品を買わない消費者が増加傾向にあるとすれば、市場への供給の在り方に対しては、業界全体で取り組むべき問題といえるだろう。

こうした中で明るい動向があるとすれば、輸出量は736万点と輸入量に比べると非常に少ないのだが、前年比で20.6%増加している。規模は小さいが、クオリティーやデザインに優れた「メイド・イン・ジャパン」のアパレル製品が、海外で評価されこのまま海外市場に浸透していけば、まだ国内生産にも光は見えてくる。しかし、国内縫製工場は毎年減少しており、国内で作りたくても作る場所が見つからないという問題も存在する。

2.「創りたい」と「作れる」を結ぶ

このような状況を打開するべく、「衣服生産のプラットフォーム」を掲げ、ITを活用してアパレル業界に革命を起こそうとしている企業が存在する。熊本県に本社を構え「シタテル」を運営する、シタテル株式会社(代表取締役社長兼CEO:河野秀和氏) だ。

シタテルは、全国数百社の縫製工場、生地・資材メーカーと連携し、各工場の「強み」や「稼働状況」「生産キャパシティー」といった情報を可視化し、服を創りたいユーザーの要望に応じてマッチングすることで、全く新しいビジネスモデルを構築している。

世の中の満たされないニーズと、埋もれたリソースをつなげるために、マッチングを行なうことで、衣服生産に携わる者すべてがWIN-WINの関係になる。同社が見いだした“埋もれたリソース”とは、国内の縫製工場である。

但し、シタテルは単なるIT化によるマッチングのプラットフォームではない。プロ・アマ問わず、「衣服を創りたい」という想いを、実現するためのオンラインサービスである。シタテルが選ばれる理由はこうだ。

①パターン作成、生地・資材の提案、縫製工場の選定、二次加工から検品、納品まで、顧客ひとりひとりの要望にあわせて、衣服生産の全プロセスをワンストップでサポートしている。

②優れた技術をもつ国内外のサプライヤーと連携し、通常のアイテムから特殊アイテムまで、幅広いラインナップへの対応を可能としている。特殊資材が必要な顧客には、営業担当が対面で打ち合わせすることも。

③衣服生産がはじめてでも経験豊かなプロのコンシェルジュが、初回の相談から納品までサポートすることも可能。やり取りはすべてオンライン上で完結される。

3.世界を目指すプラットフォーム

近年日本の若手デザイナーはクリエイション能力が高く、世界で評価されるデザイナーも輩出されてきている。また、川上・川中の繊維企業の技術力も高く、欧米高級ブランドに高く評価される企業(生地)も多く存在する。しかし、日本の繊維・ファッション産業のサプライチェーンは、欧米に比べると非常に複雑であり、川上・川中の企業と川下のデザイナーが連携し、デザイン性や品質を、スピーディーかつスムーズに製作することが難しい状態にある。

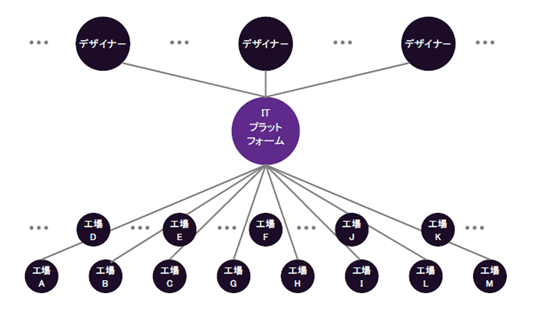

そこで、国は連携を進める有効策として、デジタルサービスの活用を掲げ、「服づくり4.0」プロジェクトを立ち上げた。シタテルは、ITプラットフォーマーとしてこの事業に参画した。「服づくり4.0」とは、ITプラットフォームを通じて出会ったデザイナーと縫製産地/工場がダイレクトコラボレーションを行う、デジタル時代の「服作り」を実証実験する経済産業省のプロジェクトである。

図表 1服づくり4.0イメージ図

出所:経済産業省(服づくり4.0プロジェクト)

この事業が浸透すると、デザイナーは小ロット対応工場との出会いで、以前は実現できなかったクリエイティビティ・こだわりが追求できる。また、ITプラットフォーム活用によるコミュニケーションの効率化、生産コストの最適化・納期短縮などが実現可能となる。

工場は、稼働状況に応じた受注による稼働の平準化、ITプラットフォーム活用によるコミュニケーションのズレ防止、最小限の仲介による利益改善などが実現可能となる。

「創りたい」と「作れる」のその先――「欲しい」に応える

更にシタテルは昨年、サイト作成、受注、生産依頼までシンプルに一元管理できるシステム「SPEC」 をリリースした。消費者の「欲しい」とデザイナー・工場の「企画・生産」をシームレスに繋ぐことで、受注から生産までをワンストップで管理し、受注数が確定したら、そのまま工場に生産できる仕組みだ。企業側の在庫リスクと管理コストの課題解決のみならず、新しい企画やテストマーケティングにも小ロットで積極的にチャレンジできる。

シタテルは、今や消費者から工場までのサプライチェーン全体を巻き込み、業界改革を進めている。アパレルの超過剰供給時代である今日にあって、必要な商品を必要な時期に必要な量だけ供給する。当たり前であるが、業界を通して出来なかったこと―――これを成し遂げようとしてるシタテルが、世界基準でのプラットフォーム企業になる日は、そう遠い未来ではないかもしれない。

20.10.24追記

コロナ禍においてはまさに同社のようなオンラインで完結する仕組みこそが必要不可欠であると認識されたはずですね。現在アパレル業界は非常に苦境に立たされていますが、DX時代を先読みしながらIT化が遅れているアパレル業界を牽引し続けて頂きたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?