課題は魅力になり得る。「issue Book」の作り方~情報整理編~

issue採用、課題採用と言われている昨今。

課題を魅力として打ち出している企業が増えてきました。

直近だとLINE様の未解決課題、少し前ではPLAID様のissue採用など自社の課題を採用活動に使用する企業が増えてきました。昔から使われていた手法ではあるのですが、なぜここ最近でまた増え始めているのか?という視点で社内で話している最中、以下の2点が議題に上がりました。

① 課題を採用に活用する形式でアウトプットしたらどうなるか?

② 企業魅力を「課題」からの切り口から言語化できる可能性

ということで、今回はissueを採用に使用する際にどう見せるべきか?をまとめた「issue Book」の作り方の情報整理編をお伝えしようと思います。

(社内に共有する前にnote書いているけど大丈夫かな…笑)

1. はじめに

1-1. そもそもissueとは?

Googleで検索したところ、ビジネスマンには馴染みのあるグロービス様の記事がヒットしました。

▼そもそも「issue」とは

一般的な用語としては「論点」「課題」「問題」などと訳される。

「クリティカル・シンキング」においては、論理を構造化する際に、その場で「何を考え、論じるべきか」を指す。

出典:ビジネススクールが贈る経営情報誌 GLOBIS.JP

なるほど。過去〜現在で採用に使われた使い方としては「課題」という定義で使用して、課題を切り出しているようです。

1-2. ポジティブなissueを特定する

▼先に結論

OK:ポジティブアプローチができるか

NG:ネガティブアプローチとなってしまうか

という分類がポイント。

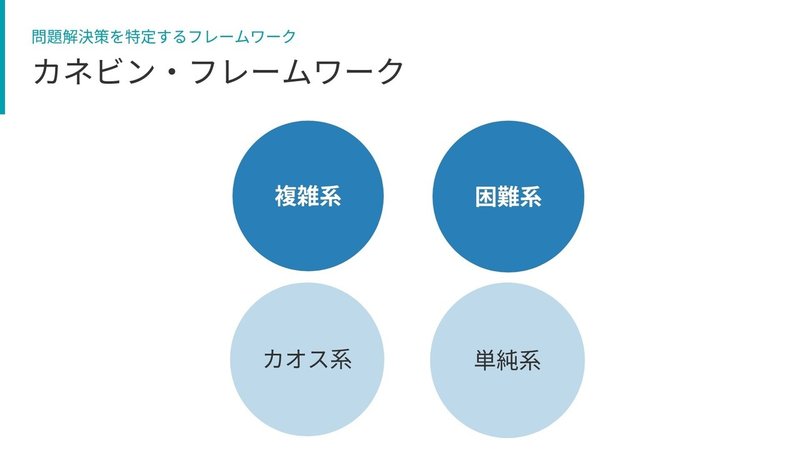

世の中にはたくさんのシステム/仕組みがあり、問題がありますが、それをわかりやすく整理したカネビン・フレームワークというものがあります。

【右下】単純系の問題:誰でも簡単に解決できるもの

原因が明確で、誰にも原因が分かる問題のことです。たとえば、車が動かなくなった原因はガソリンが無い。また、蛍光灯がつかなくなったが、それは蛍光管が切れている。そんな問題です。誰でもわかるような問題なので、対策も簡単です。

【右上】困難系の問題:専門家の知恵が必要。真の原因を追及する

困難系の問題とは、専門家が専門知識で解決しなければならない問題です。論理的に原因を究明すれば、その原因が必ず見つかる問題のことです。問題が起きるのか、なぜなぜ問答を繰り返し、追究すると真の問題が見つかります。逆に、真の問題をつかまないで、他のところに手を打っても、解決することができません。

【左上】複雑系の問題:人や組織で起こりがちな問題

人や組織で起こりがちな問題を複雑系の問題と言います。未来創造型課題達成型を利用して解決していきます。ゴールをつくりあげ、それが実現できるように実現方法を考え、効果があるかどうかと仮説を検証していく。できるならもっとやる。できないならやめるか、ほかの方法を見つける。そんな課題達成の方法で解決します。

【左下】カオス系の問題:対処する緊急性が高いもの

災害などが該当します。まずは緊急事態に対処する。そのあとで、真の原因を掴み、対応策を検討する。こんな問題をカオス系の問題解決に該当します。

この4分類で分けた場合、採用に使えるポジティブなissueは

「困難系と複雑系」に集中するため、この2点を意識して書き出していきましょう。

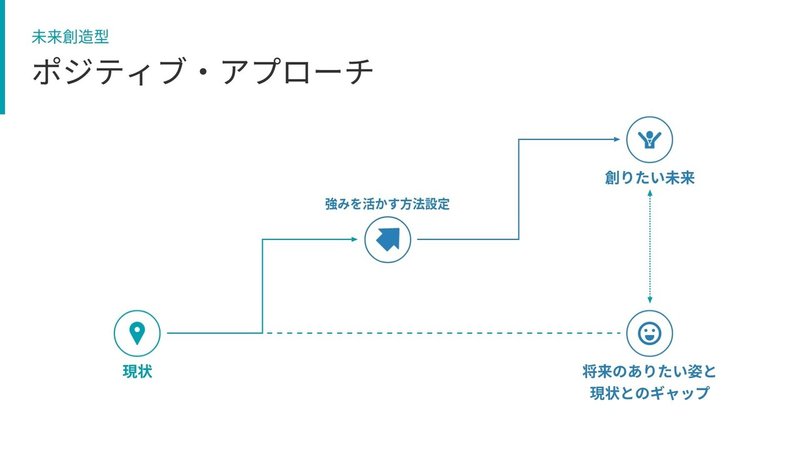

なぜか?というと課題解決方法には大きく2つのアプローチ方法がありますが、困難系、複雑系に関しては「ポジティブ・アプローチ」が有効だと考えられているからです。(説明すると長くなるので、詳細は割愛します)

問題があり、それらの真の原因を特定し、対策を考え、解決する方法なのですが、「なぜできないんだ!」「何が悪いんだ!」などの「なぜなぜを繰り返す」でおなじみの原因探しの方法です。ただ、この手法のデメリットとして「真の理由」が判明し解決されるまで続くということと、感情を持っている人間との相性が悪いということ。(説明すると長くなるので割愛)

そのため、採用においては不向きと判断しています。

「ポジティブ・アプローチ」では、未来の作り上げたい姿を中心にどのようにしたら実現できるかを考えます。そのために、実現方法の選択肢を出して、更にうまくいくためのことを、もっとやるというアプローチ方法です。

スタートアップ/ベンチャーでは方針変更が頻繁に起こります。昨日課題だったことが次の日には変わっていることもザラ。

中長期的に考える必要性がある採用において、ポジティブ・アプローチの方が相性が良いため、ポジティブ・アプローチとして表現できるかという視点も合わせて抽出していきます。

3つ目は、採用における魅力項目の分類を意識して抽出していきます。

これはissueを魅力として伝えているのであれば、成り立ちなどが弱い企業にも使えるのでは?という推測から加えています。

2. 過去在籍していた企業のissue

▼書き出す際のポイント

・「困難系と複雑系」の課題であること

・「ポジティブ・アプローチ」が可能であること

・「5P+CGM」を意識

まずはLINE様の記載方法に沿って、

・会社全体でのissue

・部署単位でのissue

で書き出したところ11個のissue (課題)が出てきました。

(んー、魅力になっているかと言うと微妙な気がします…)

※説明、アクションについては塗りつぶしてます

そこで、ポテンシャライトが提唱している魅力の分類方法の「5P+CGM」で分類し、不足している項目にそれぞれ書き足してみました。

3.issueを魅力に転換(変換)する

これで「5P+CGM」で重複しない魅力を洗い出すことができました。

次に、これらの課題を企業の魅力として転換(変換)していきます。

ここでもLINE様のように

・説明

・どんなアクションを行っているか

という表現方法を使用します。

3-1. issueを魅力に転換(変換)するポイント

転換するポイントは以下の2点です。

▼魅力を転換するポイント

① issueの「説明」を記載する

- 実際に面接で惹きつけを行う様に記載する

- 箇条書きなどはNG

- 自社独自の課題であるか

② issueを「解決するアクション」を記載する

- Mission/Visionとの紐付けをして記載すると分かりやすい

※ここで「ポジティブ・アプローチ」を意識して書き出した事が効いてくる

3-2. アクション=求職者が求める業務や経験になる

今回、noteに全てを掲載しないのですが、一つだけ例を載せておきます。

※ご興味があれば、拡大してご覧ください(小さくてすみません)

今までの順序で解決のアクションまで記載した場合、採用ターゲットとなる方達が求める業務内容や経験/体験になるのではと思います。(もしズレがある場合は、採用ターゲットの見直しをお勧めします)

このアクションを記載する時のポイントは

「広告のコピーを意識する」

ということです。

理由は、issueは会社独自の課題として記載しているため、求職者に共感を与えることは難しいのですが、アクションについては採用ターゲットが求めているものになり得るため、アクション内容を「端的に且つ、刺さる言葉」で伝える必要があるからです。

そのため、アクションは35文字以下で表現することをお勧めします。

4. まとめ

今回は以下の題材でnoteを記載いたしました。

" 課題は魅力になり得る。「issue Book」の作り方~情報整理編~ "Book」の作り方~情報整理編~ "

要点をまとめると以下になります。

①「ポジティブissue」を見つける

②issueを魅力に転換する際は独自性を意識する

③アクションは「コピー」を意識する

少しでも皆様の採用活動にお役に立てれば嬉しく思います。

個人で採用ブランディングや採用マーケティングについての支援をしております。

ご興味をお持ちの方はお気軽にご連絡をいただければ幸いです。採用状況を鑑み、無料でカウンセリング・商談も実施しておりますので、よろしくお願い致します。

▼本記事作成にあたっての参照元

・SuccessPoint様

「カネビン・フレームワークで問題解決策を見極める」

「ポジティブ・アプローチとギャップ・アプローチ」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?