オープンデータを集計してみる part1 地価データと境界データの入手

はじめに

記念すべき初回はオープンデータの集計をしていこうと思います。このテーマでは全5回の投稿を予定しており、対象地域の地価について集計・考察までするつもりです。今回はデータ確認までとします。

まず、今回のテーマになるオープンデータについてですが、総務省によると以下のような定義があるそうです。

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。

1. 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの

2. 機械判読に適したもの

3. 無償で利用できるもの

〈参照:オープンデータ基本指針(平成29年5月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)〉

昨今、オープンデータのボリュームは厚みを増してきましたが、そのデータの概要やデータから導き出せる意味を自分自身で解釈できてこそ、恩恵に預かることができると考えています。そこで今回は公示地価を例に集計を実施していきたいと思います。

公示地価とは

公示地価は国から地価公示によって公示された地価を指しています。地価公示については国土交通省のホームページに以下のように載っています。

地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、適正な地価の形成に寄与するために、

毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示(令和6年地価公示では、26,000地点で実施)するもので、

社会・経済活動についての制度インフラとなっています。

このデータを地域ごとに集計してみようと思います。

オープンのデータ入手方法

国土数値情報

オープンデータは様々なサイトで配信されていますが、地価公示のデータは国土数値情報からダウンロードします。このサイトには他にも様々なデータがあるので、興味のあるものを眺めてみるのも面白いかもしれませんが、とりあえず今回の集計対象である地価データをダウンロードします。

e-stat

境界データはe-Statからダウンロードします。国土数値情報にも境界データはありますが、小地域(町丁目)や5次メッシュ(250m)といったよりミクロなスケールのデータが手に入ります。

対象データの確認とまとめ

可視化

具体的なダウンロード方法やデータ確認のは後日別で投稿したいと思います。とりあえず入手したデータを見てみましょう。

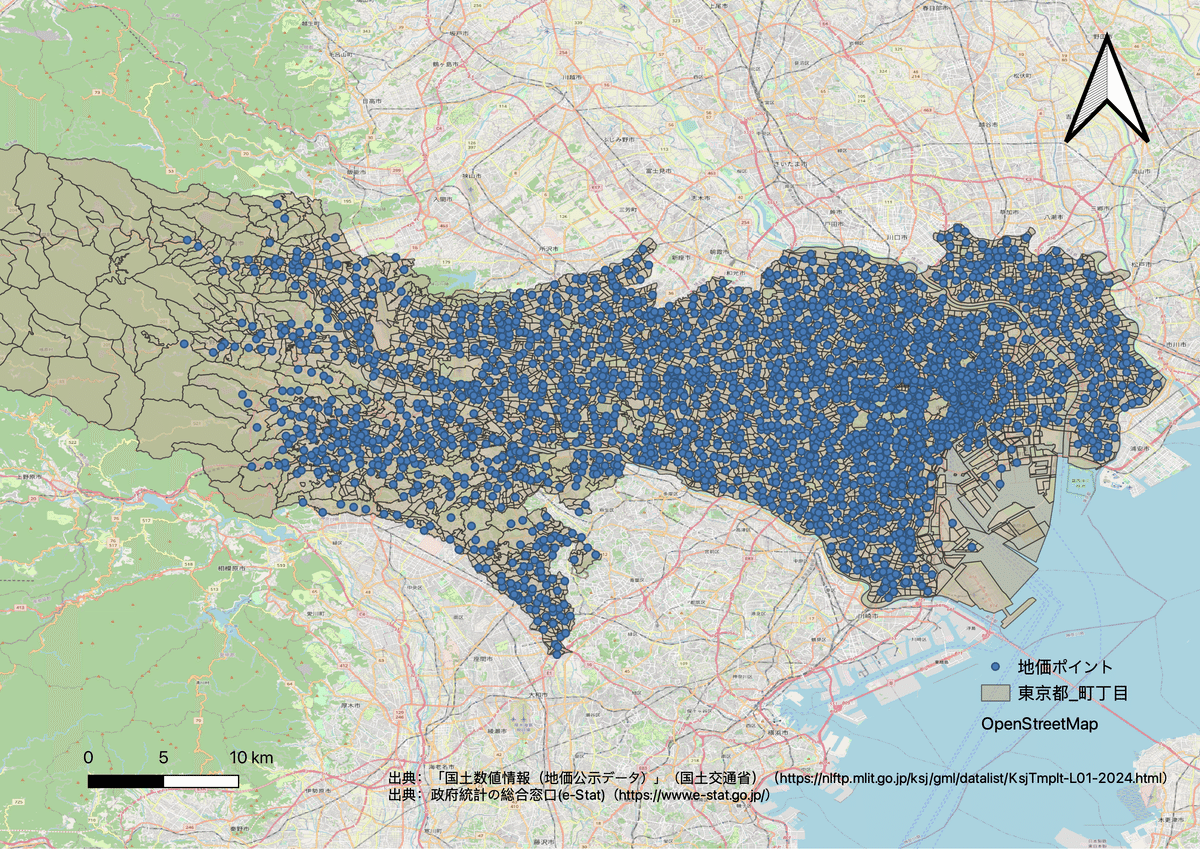

可視化にはQgisを用いました。島嶼部は表示していません。(入れると範囲が広がり、データの確認ができなくなってしまいます、、、)

データを表示した図が上記になります。これだけで語れることは特にありませんが、公示地価の点データと東京都の境界を示す面データについて、データ同士の整合性はとれていることが確認できました。

まとめ

今回は以下の項目を実施しました。

オープンデータの定義

地価公示の概要

データの入手と表示

次回は具体的なデータの入手方法や加工、そのツールについて触れていきたいと思います。

今回はここまで。

ありがとうございました。