「じゃないレンズ」で撮る写真が好き

レンズ。

それは「沼」と称される”場”を形成してしまう呪物。

あるものはレンズに溺れ、またあるものはレンズに身を亡ぼす。

…冗談は置いといて。

写真において、レンズが果たす役割は無視できません。

なんせ光を記録する媒体ですので、その光を屈折・通過させる機構が無視できるはずないのです。

すると「どのレンズが最適か」という議論が後を絶ちません。

私が撮っているポートレートやプロレスの界隈でも、定番とされるスペックや型番について語られているのです。

今回はポートレート界隈のはなし。

定番とされる「85mm」「135mm」に対して、そうじゃないレンズを使って撮るのが好きだよという内容です。

結論として「自分が望むイメージに対してアプローチしなさいよ」という結論を導いていきます。

ポートレート定番レンズの主張

上述した「85mm」「135mm」は、中望遠~望遠に分類されるレンズです。

それ以外には標準や広角があります。

広角側に行くほど広い範囲を撮れ、望遠側に行くほど遠くのものを大きく撮れます。

望遠が定番とされる理由は3つあります。

①背景がよくボケる

ポートレートの定跡は「被写体を目立たせ、他を目立たせない」。

視線誘導と、情報量のコントロールが理由です。

まぁ、習ったわけではないので理論の根本や、認知科学的なアプローチにかんしては曖昧でーす。

被写体以外を目立たせない手段が「背景をボカす」。

特に被写体の後方に存在するアレやコレやをボカして、目立たないようにすることが常套手段とされます。

この後方のボケを大きくしようとすると、望遠レンズが有利となるのです。

(理論に関しては後述のサイトにお任せします)

②顔がゆがみにくい

レンズは光を屈折させます。

その過程で、像(=光景)はゆがんでしまいます。

ポートレートで顔がゆがむのは避けたいところ。

ゆがみが少ないのは、広角~標準域よりは望遠。

としたときに、望遠レンズが選択されるのは自然なことです。

③かっこいい

望遠レンズって大概大きいです。

バズーカなんて称されることも。

https://imgur.com/gallery/uqzlLi9 より引用

とりあえずデッカいレンズ持っておくとサマになる。

それだけ。

定番じゃないレンズでもええやん、という主張

ここからは私の個人的な過激思考です。

標準や広角でもええやん、という主張です。

誰かに師事したことのない、教室にも行ったことない、一介の独学人間の戯言だと思いながらご覧ください。

①背景も活かしたい

私のコンセプトの一部『風景のような、スナップのような』。

これを実現しようとすると、背景も活かした絵作りが必要です。

そこで役に立つのが標準レンズの50mm。

「背景だけで成り立つ撮り方をして、そこに人物がいる」くらいに考えます。

厳密にいうと、ポートレートとスナップの中間にあたるので、狭義のポートレートという概念からは外れるのですが。

それでも周囲のごちゃごちゃしたイメージまで取り入れることで、写真らしい表現になると考えてます。

②ゆがんでもいい

顔がゆがんだり、ボディラインが極端に変わってしまうゆがみ方はNGです。

でも、そこさえ避ければ、ゆがみ自体は写真ならではの表現です。

そこで役に立つのが広角20mm。

ゆがみは悪い面もありますが、いい面も含んでいます。

たとえば、雲が流れているように見えて迫力が出るとか。

ゆがむ箇所に脚を配置することで、脚長効果を出してみるとか。

遠近感を強調することで、近くの物体を誇張できるとか。

人間の眼では見られない景色を作れるとか。

写実的な絵画に対して、キュビズムや抽象画があるのと同じ。

ゆがみを表現手法として捉えることは、写真表現の要素なのです。

③望遠だけだとつまらない

私の腕がないだけですが。

望遠+背景ボケで撮り続けるとつまらない!!!

人物は際立ちますが、どこで撮っても同じように見えてしまうのです。

なので私が望遠を使うときは、使う理由や意図があるとき。

標準ならスナップ風に撮れますし、広角なら誇張した写真にできます。

個人的にはその方が好みだし、工夫の幅が広がるので楽しい。

広義のポートレートとスナップとのあいだ

私の解釈ですが、人物写真には狭義と広義のポートレート、そしてスナップがあると思っています。

〇狭義のポートレート

原義の通り「肖像」、絵画の肖像画に近い

人物の姿かたちを忠実に表現する

〇広義のポートレート

人物を意図して配置することで、作品性を持たせた写真

肖像としての機能を有している必要はない

〇スナップ

人物を意図的に配置していない写真

人物が写っている必要はない

海外では、広義のポートレートをスナップに含めるケースもあるようです。

実際のところ境界線がないグラデーションの世界なので、撮る人・見る人によって差異は出ます。

私が目指したいのは、広義のポートレートとスナップの間。

ちょうどグラデーションのところ。

なぜかと言えば「撮影者たる自分の存在を感じにくくできる」から。

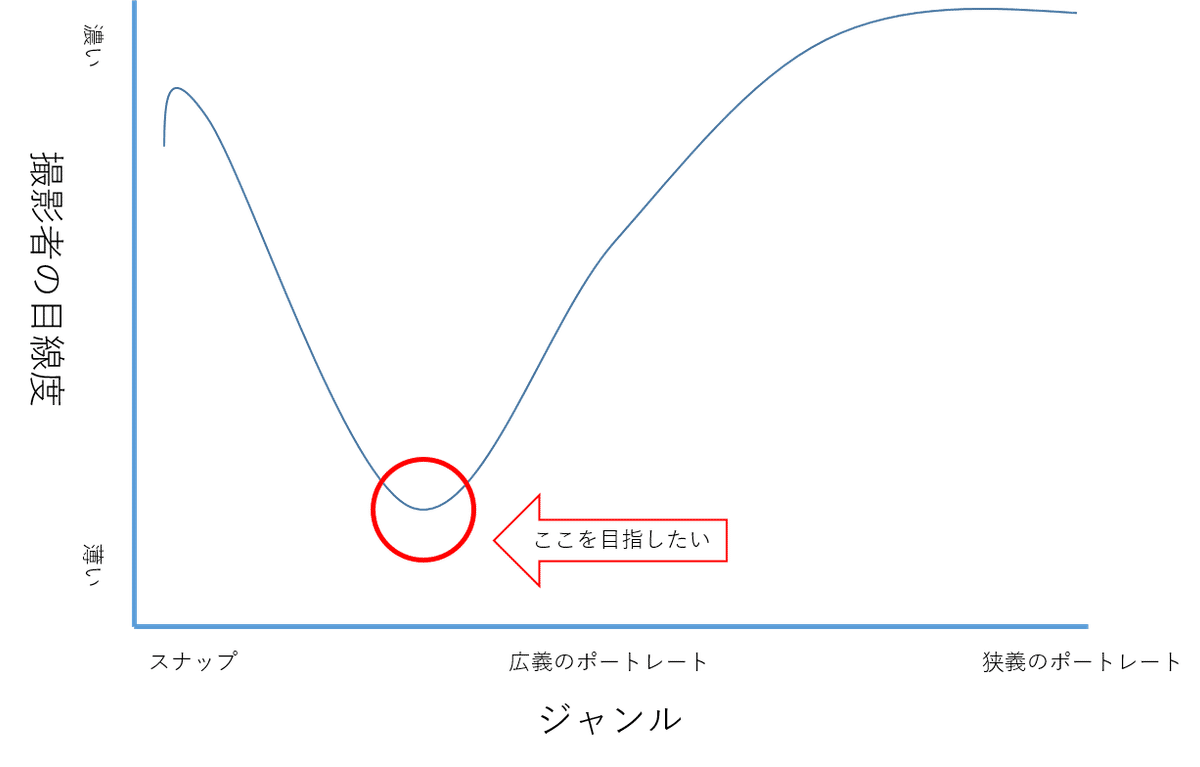

ここで「目線度(造語)」という尺度を取り入れてみます。

その写真を見たときに、撮影者の視点・視線という情報を意識するか否かの指標(独自考察)です。

スナップというのは、まさしく「自分が景色をどう見たか」というジャンルなので、目線度は高め。

そして狭義のポートレートも同様、とくに撮影会系の写真は傾向が強くなる印象です。

グラフでその変化を描いてみると、こんな風になります。

この点を目指そうとしたとき、人物を望遠で撮ると「作りこんだ感」が出てしまうように感じています。

それはつまり私自身の視点に外なりません。

一方標準~広角で撮ると、監視カメラで撮影したような「第三者視点」に近づけられるのです。

スナップ写真のような「一瞬の気付き」と捉えつつ、モデルさん意図的に配置して作る写真。

そこで「じゃないレンズ」の実力が発揮されるのです。

ここで勘のいい方は気付くかもしれません。

「レンズだけの問題ではないんじゃないか?」

その通り、モデルさんの視線がこちらを向いていないこともポイントです。

ですが本題ではないので省略.。o○

「じゃない」には何かある

それまでの価値観と異なる「じゃない」。

従来では測れない指標がそこには隠れているのだと最近気づきました。

自分が(なんか違うな…)と思っても、無暗やたらに対立してしまうのはよろしくないな、と。

その一方、イデオロギーとしての「じゃない」も存在します。

従来の価値観に対してのアンチテーゼとしての「じゃない」。

そんなコンテンツが刺さってしまった時、それは価値観のターニングポイントなのかもしれないとも思うのです。

自分のテリトリーを守るのか、新たな勢力に巻かれるのか。

私の写真は後者を目指しています。

写真も、文章も。

それでも中途半端に留まってしまっているので、色々もがいているのです。

枠から脱することも必要なのに、枠の楽しさから抜け出せないでいるイメージ。

しかし、主張を強めていくには「じゃないレンズ」であることが大事なのです。

そしてそれを補う周辺のテクニック。

この記事で紹介していない小細工も、実のところ意図して仕込んでいたりするので。

その足掛かりの先に、まだ見えてない「自分ならではの写真」が見えてくると信じていますので。

共感してくださる方、いっしょに色々作ってみませんか?

おわり。

こちらもどうぞ

先週書いた記事が「先週特にスキを集めた記事」に選ばれました!

ご覧いただきありがとうございます! サポート頂きましたら、役者さんのコーヒー代、撮影機材への投資、資料購入費として使わせていただきます🙏