社会学って何ですか? 第6回 『社会学史』⑥ ―ヴェーバー(前半)

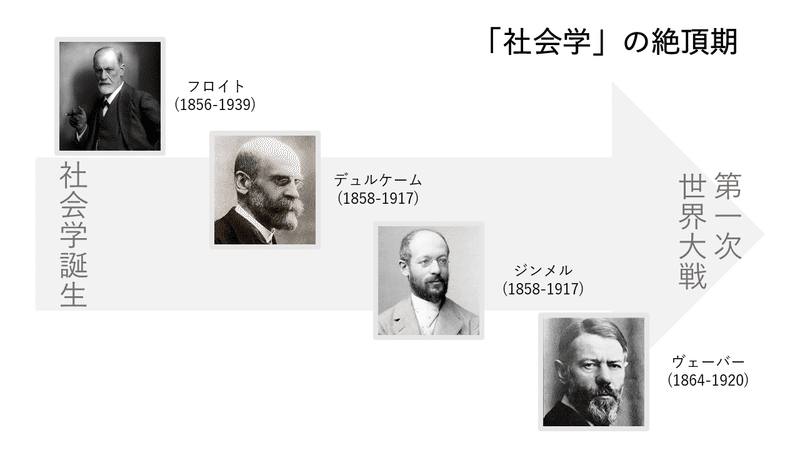

前回はジンメルの社会分化論、分離と結合を共立させる相互行為の在り方について学んだ。今回から2回はこの時代の集大成として、ヴェーバーについてまとめていこうと思う。

◆ヴェーバー

ポイント:

・父親の影響で法学を当初は学んだヴェーバーは、社会学者であり、確固たる政治的信念を持つナショナリストでもあった。ハイデルベルク大学で教授を務めたが、神経症を患って辞職。しかし、その後に多くの重要な著作を発表した。

・『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』(客観性論文)で、ヴェーバーは「価値自由」と「理念型」という概念を提唱した。価値自由とは事実判断を価値判断から区別して考えること、理念型とは、ある現象において特定の観点から有意義とみなされた部分のみを抽出する方法だ。

※大澤先生は、何らかの対象を有意義とみなすためには価値判断から逃れることはできない点で、両者はトレードオフだと論じた。

・『社会学の根本概念』などの著作において、ヴェーバーは「社会学」を、「社会的行為を解明的に理解し、そのことによって経過と結果を因果的に説明しようとする科学」と定義づけた。ヴェーバーによれば、「行為」とは「主観的に思念された『意味』」に結びついた行動であり、「社会的行為」ではここに他者への指向性が加わる。さらに、解明的に理解するとはその意味を理解すること、因果的に説明するとは対象の行為の因果関係を説明すること、だ。こうしたアプローチは、「理解社会学」とも呼ばれる。

・『宗教社会学論文集』などにおいて、ヴェーバーは「ただ西洋においてのみ…」という枕詞を用いて、官僚制や建築など、西洋起源の様々な文化現象を取り上げた。それらに通底するのが合理性であり、「合理化」のプロセスだ。

・合理性が現れている例として、「支配の三類型」がある。ヴェーバーは支配の正当性を担保する理念型として、

①「カリスマ的支配」(属人的で恣意的な支配、世襲カリスマと官職カリスマが存在。)

②「伝統的支配」(家父長制や長老制、家産制やスルタン制など、伝統的な秩序にもとづく)

③「合法的支配」(命令は意図的に制定された法に根拠を持ち、全体が整合性をもつ)

と分類し、①→②→③へと合理化のより進んだものとしていた。

・すべての合理化の原点は、宗教の合理化、「脱呪術化」にある。ヴェーバーは、呪術を人間が神を利用する「神強制」、宗教を人間が神に従属する「神奉仕」とし、神強制から神奉仕への移行を「脱呪術化」とした。神強制において、神は人間の行為を規定すると同時に、人間の行為によって規定される存在であり、自己言及的だ。一方、神奉仕では神の優越性をまず規定している。(例: 贖罪状の発行に抗議する宗教改革、プロテスタンティズムの誕生。)

・『音楽社会学』では、音楽の合理化の成果である十二平均律が無理数の導入による自己言及の克服と結びつけられて、宗教の合理化との類似を示す。

※大澤先生は、無理数の導入による自己言及の克服をピタゴラスの定理と関連付けて説明していた。

今回はいったんこの辺りで留めて、次回は主に予定説に関してまとめていくことにする。

参考文献:

大澤真幸 (2019) 『社会学史』 講談社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?