社会学って何ですか? 第9回 『社会学史』⑨ ―パーソンズ(後半)

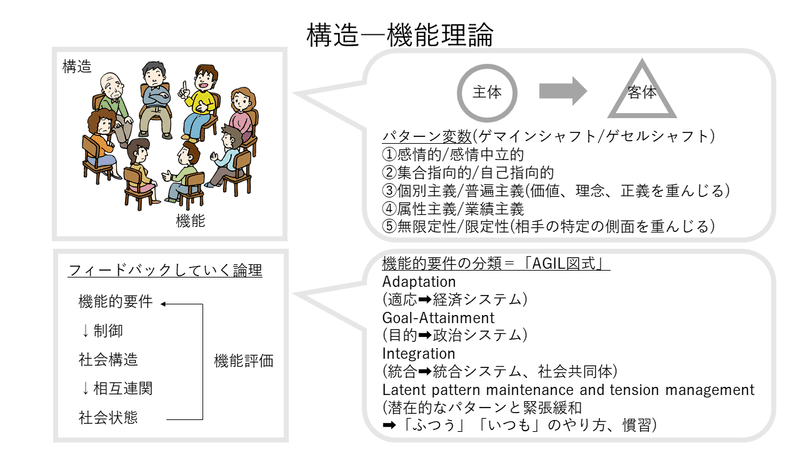

今回は、パーソンズの続き、構造―機能理論(主義)、から、機能主義批判へと進んでいく。

◆パーソンズ(前回の続き)

・パーソンズは、「社会システム」の理論を整備した。パーソンズの定義する社会システムとは、社会的行為という要素の集合と要素間の独特な関係性、だ。

・パーソンズは、社会システムの分析の枠組みとして、「構造―機能分析」という図式を提唱した。諸行為や諸集団は、システム維持のために貢献する「機能」を果たすという「役割」を与えられていて、社会システムは役割間の関係としての「構造」を持つ、とされる。

・パーソンズは行為主体が客体に関わる際の二項対立のオプションとして、5組の「パターン変数」を提唱した。

①感情的/感情中立的

②集合指向的/自己指向的

③個別主義/普遍主義(価値、理念、正義を重んじる)

④属性主義/業績主義

⑤無限定性/限定性(相手の特定の側面を重んじる)

上記のパターン変数は、フェルナンド・テンニースが提唱した「ゲマインシャフト(本質意思による関係態)/ゲセルシャフト(選択意思による関係態)」をパーソンズが分析的に解釈したものだ。

※見田宗介先生の分類は、ここに「対自的/即自的」の軸を追加した。

・「構造―機能理論(分析)」は、まず特定の「社会構造」のもとで、それぞれの要素が機能を果たす(=役割)ことで、「社会状態」が形成される、とした。そのうえで、この社会状態を、「相互連関論」と「機能評価」という分析段階を経て説明する理論だ。相互連関論とは要素間の相互の影響関係で、機能評価とは相互連関論から導かれる社会状態が、社会システム自身の目的「機能的要件」を満たすかを評価することである。この評価に応じて、社会構造は制御され、時に変更される。

・機能的要件とは、「AGIL図式」によって説明される。

Adaptation(適応➡経済システムなど)

Goal-Attainment(目的➡政治システムなど)

Integration(統合➡統合システム、社会共同体など)

Latent pattern maintenance and tension management (潜在的なパターンと緊張緩和➡「ふつう」「いつも」のやり方、慣習など)

・後期のパーソンズは、『社会類型 進化と比較』や『近代社会のシステム』で、「原始社会➡中間社会(1と2)➡近代社会」という道筋を説いた。

中間社会1➡古代社会など近代社会に接続しない

中間社会2➡中華帝国やイスラム帝国など近代に隣接

苗床社会➡ヘブライズムとヘレニズム=イスラエルとギリシア、近代に直接連関。

社会の進化に関しては、過去の社会学者の理論も参照のこと。

◆パーソンズの課題

続いて、パーソンズの理論に投げかけられた論点について、『社会学史』に沿ってまとめていく。

・パーソンズの理論には対等な関係にある複数の機能的要件の合理的=民主的な集計による決定が必要だが、アローの「一般不可能性定理」(およびエッセンス的にはコンドルセ)によれば3者以上の選択肢で民主主義的な条件を満たすことは不可能だ。(橋爪大三郎、志田基与師、恒松直幸らによる。)

※複数の機能的要件が対等ではなくはじめから優先順位がついていた場合でも、社会変動の原因となる機能的要件の変動が考慮されておらず自己組織化を説明できない、と大澤先生は述べる。

・パーソンズの弟子であったロバート・K・マートンは、「中範囲の理論」、つまり実証可能な範囲での説明、を説いた。これは、同僚ポール・ラザースフェルドの「コミュニケーションの二段の流れ」(メディアの言説➡オピニオンリーダーによる権威付け➡市民、と進行。)に影響を受けたと思われる。

・『プロ倫』を機能主義的に解釈すると、資本主義の精神という機能的要件はプロテスタントの間で意図されていない。マートンはこうした状態をシステムが「顕在的機能」を果たそうとした副産物としての「潜在的機能」という概念から説明した。これは、マートンの提唱した「予言の自己成就」(あるいはその裏)にも結び付く概念だ。

◆「構造―機能理論」を図式化して整理してみる

ポイントとしては、

・まず、構造―機能という、全体―部分、のような大枠が存在すると前提すること。

・そのうえで、その大枠が実際どのように振る舞うのかが決定する。具体的には、機能的要件=ゴール・目的、から逆算して全体を規定し、全体の中で部分が相互に作用し、連関する。それが何らかの結果を生み、社会状態を形成する。そしてその状態が当初の目的を果たしているかを評価し、新たな機能的要件へのフィードバック、調整を行う。

・この相互連関の部分では、主体→客体という方向性で何らかの作用が行われるが、その性質が5種類のパターン変数によって説明される

・機能的要件はAGIL図式において説明され、社会の中に存在する様々なシステムはその機能的要件の性質の違いによって分類可能になる。

その上で、構造―機能分析の課題としては、

・橋爪先生らによる、「機能的要件の対立が解消できないじゃん!」

・大澤先生による、「評価基準の変化に対応できないじゃん!」

・マートンらによる、「機能的要件っていつでもどこでも使えるわけじゃないし、思った通りにアウトプットされないこともあるよね?」

といったところ。

『社会学史』を読む限り、パーソンズと彼の「構造―機能理論」が後世の社会学に対して持つ影響力はかなり大きいと思われる。ここで整理したこの図をよく覚えておいて、次回以降に結び付けていこう。

次回は、「<意味>の社会学」について扱う。

参考文献:

大澤真幸 (2019) 『社会学史』 講談社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?