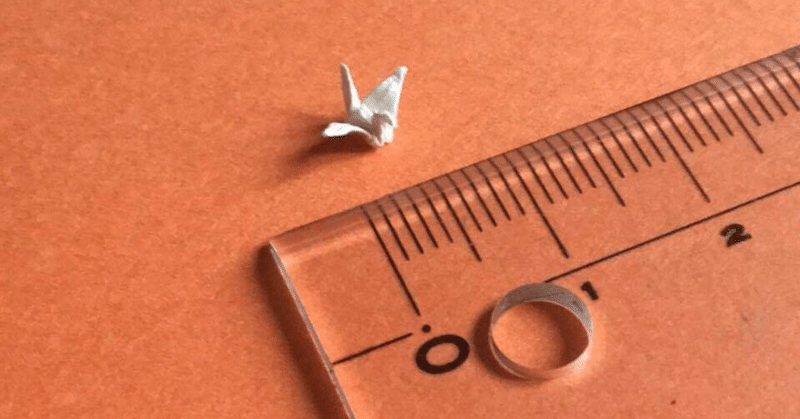

Photo by

rinmiwa

細かすぎて伝わらない相続対策(笑)

こんにちは、司法書士のヨコヤマです。

細かすぎて伝わらない相続対策について。。。

こんな法律が数年前に相続法に加わりました。

民法903条第4項

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

婚姻期間が20年以上経過しているご夫婦が、自宅の生前贈与を行った場合

(ご主人から奥様へ自宅の権利を移した場合など)、第1項の規定を適用しない旨の意思(持ち戻し免除の意思)をしたものと推定する。

ということは規定しているのですが、

この持ち戻し免除とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、このような贈与の額を、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めることを免除することを意味します。

事例

再婚して20年以上経過する太郎さんと花子さん

資産は太郎様名義のご自宅と多少の預貯金

太郎さんには、再婚前に前妻との間でお子さんがいる。

もし、太郎さんが亡くなられた場合。

花子さんとお子さんが相続権を持つが、相続割合は半々である。

ご自宅の評価 2千万円

預金 2千万円

そこで、ご自宅の生前贈与を検討。

生前贈与後、太郎さんが亡くなり

遺産は預金2千万円のみだった場合

ご自宅の贈与は特別受益に該当するため、一旦太郎さんの遺産に含め相続分を決めます。

遺産合計 2000万円ではなく4000万円として計算

4000万円を法定相続分で割ると

花子さん 2000万円(生前贈与分)

お子さん 2000万円

花子さんは自宅の生前贈与既に受領済みとして扱われ

実際の遺産2000万円の相続権を花子さんはもらえなくなります。

これでは生前贈与をした意味が亡くなってしまいます。

残った遺産2000万円を

花子さん1000万円、お子さん1000万円で相続するのが理想

この理想に則すため、新民法903条4項により

生前に贈与したご自宅は相続時に遺産としてカウントしなくてよい

こととなり、上記のような事態は避けられるようになったのですが

ここからが重要!!

この法律は令和元年7月1日から施行されていますので、それ以前の贈与については適用されません。

特に再婚された方で生前贈与を行った方は、持ち戻し免除の意思表示を明確にされることをおすすめ致します。

持ち戻し免除の意思を表明した書面に確定日付を取ると後々のトラブル回避になると思いますので是非、ご検討下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?