源河亨『悲しい曲の何が悲しいのか-音楽美学と心の哲学-』読書ノート⑤

これまでのまとめはこちら。

第5章 心が動けば聴こえが変わる

本章では、知覚と情動を結びつけるものとして、「認知的侵入可能性 cognitive penetrability」という現象に注目する。また、本章は美学と認知科学を接続させる考察の具体例を示している、という点でも意義あるものである。

認知的侵入可能性

認知的侵入可能性とは、「考え方が変わるとものの見え方が変わる」というように、情動や思考の影響で知覚が変化する、というものだ。正確にいえば、次のようになる。

二人の主体ないし異なる時点での同一の主体が、同じ外的条件で同じ対象を知覚していたとしても、主体がもつ知覚以外の認知状態の違いのために、知覚経験が異なりうる。p.84

前に例で出したウサギとアヒルの多義図形は、ウサギに見えたりアヒルに見えたりする。しかし、図そのものには何の変化もない。このことから、変化の原因は知覚者の側にあると考えられる。そして、多義図形の知覚は、前に見たものの記憶に影響されるという。

さらに、情動も知覚に影響を与えると言われている。例えば、感情価が、注意の範囲に影響すると報告する実験(Frederickson and Branigan 2005)や、恐怖は距離の知覚に影響するという報告(Cole et al. 2013)、聴覚的にも同様に音が出ている場所が恐怖によって実際より近くにあるように聴こえる、という報告(Gagnon et al.2013)、ネガティヴな情動が音の大きさの知覚に影響するという報告(Siegel and Stefanucci 2011など)もある。

これらの例を見ると、認知的侵入可能性を支持できるように思える。しかし、以下のような注意も必要だ。

①研究動向に関するもの。この手の実験は心のモジュール説が人気だった1980年代にはあまり行われていない。心のモジュール説にとって重要な主張に、「情報遮断性information encapsulation」というものがある。これは、心が持つある機能は他から独立に働いており、他の領域の働きに左右されず、また、他の領域で処理されている情報を利用できない、というものだ(ミュラー・リヤー図形が引き合いに出されることが多い)。

ミュラー・リヤー図形

この図形は有名だろう。長さが違うように見えるが実際は同じ長さ、というものだ。しかしその事実を知っているにしても、両方の長さが同じに見えるようになるわけではない。このことから、知覚は他からの影響を受けない、と説明される。

だが、この知覚は文化的な影響によって生じる、と言われることもある。直線が多い環境で暮らしている人は、線の長さが違うように見えてしまうが、アフリカのズールー族(円筒形の家で暮らしている)には、このような錯覚は生じない、という。

とはいえ、文化の影響で知覚が変化するかどうかについては現在も議論が続いているため、どちらが正しいかは明確にはなっていないことには注意しておこう。

②理論的なもの。これは、端的にいえば情動が影響を与えているのは知覚そのものではなく、知覚と判断のあいだの過程ではないか、というものである。とはいえ、今はこの問題は棚に上げても問題はない。なぜなら、変化しているのが知覚そのものでも、知覚と判断のあいだの過程でも、知覚以外の心的状態により最終的な判断が変化するために、能動的な解釈・熟慮は必要ないからだ。重要なのは、知覚以外の心的状況の影響によって、最終的な判断を変化させている、という事実なのである。

では、知覚以外の心的状況の影響が美的判断にどのように関わってくるのだろうか。

知覚と情動の複合体

本書が提案する美的経験のモデルは、非美的知覚と美的経験のあいだの依存関係に情動の認知的侵入を組み合わせる、というものだ。

以下、長いが個人的に重要だと思う部分なので、引用する。

認知的侵入可能性について説明したところで述べた通り、どういった情動をもつかに依存して非美的性質の知覚が異なってくるが、まずここに感受性が関わると考えられる。感受性を十分に獲得している主体は、対象を知覚したときに特定の情動をもつような学習を受けている。そうした主体は、対象が自分にとってポジティヴなものかネガティヴなものかを評価する情動を抱くだろう。そして、その情動は知覚に影響し、非美的性質の知覚を変化させる。たとえば、特定の情動をもっていなかったときとは異なる音量・音高・形・色などを知覚するようになる。そうした個々の非美的性質、言い換えると部分の知覚が変化すれば、部分-全体関係の知覚、つまりゲシュタルトの知覚が変化する。このように変化した知覚によって、最初の知覚印象が変更され、その結果、情動による評価が修正されることもあるだろう。さらに、修正された情動が再び非美的性質の知覚やゲシュタルト知覚を変化させることもありうる。とはいえ、こうしたフィードバック・ループはどこかで安定すると考えられる。そこで際立ってくるものが美的性質であり、その経験が美的経験だと考えられるのである。他方で、十分な感受性をもたない主体が対象を知覚した場合、十分な感受性をもつ主体とは異なる情動を抱き、その結果、非美的知覚とそれに依存する美的性質の知覚も異なることになるだろう。しかし、前者は適切な感受性をもっていないため、誤った美的性質(対象がもたない美的性質)を知覚したということになる。このとき、対象に対してどういった情動をもてば適切な感受性をもったとみなされるかは、学習が行われる社会や文化、それらに関する知識にも依存しているだろう。p.92

このモデルでは、対象を知覚しても何の情動も抱かない場合は、認知的侵入より後の過程が生じず、そのため、情動の影響を受けたゲシュタルト知覚が生じることもない。そうした主体は適切な美的経験をもてず、誤った美的判断を下してしまうだろう。

他にも、このモデルにおいては情動の種類は重要にはなっていない。むしろ、美的経験と他の経験の違いを生み出しているのは、特別な種類の知覚、ゲシュタルト知覚である。情動はなんであれ、それがゲシュタルト知覚に侵入した場合、二つの複合体が美的経験になると主張しているのである。

また、このモデルは美的性質の実在性には中立的である。実在論をとるなら美的経験は、経験とは独立に存在している美的性質を「捉える」働きとみなされるし、反実在論をとる場合では、対象そのものは美的性質をもたないが、情動の評価的要素が知覚に影響した結果、その評価的要素が対象に「投影」されると主張されるだろう。そして、どちらが正しいのかは、理想的な感受性が複数存在するのかどうかによって決まる。複数存在するのであれば、美的性質は実在していない、ということになる。

次に、美的経験において知覚と結びついた評価は情動でなければならないのか、という問題について答えていく。

情動以外の評価状態

情動だけでなく、冷静な思考でも対象の価値について考えることはできるだろう。また、思考も認知的侵入可能性をもつと考えられている。もし、評価的な思考があるのならば、美的経験を構成している評価的状態は、情動ではなく思考ではないか?と考えられるだろう。

この反論に答えるために、筆者は美的判断の個別主義particularismに注目する。

美的判断の個別主義

この美的判断の個別主義を簡単にいうと、美的判断を下すための一般原則は存在しない、あるいは、かりにそうした原則があるとしても、その原則は、われわれが価値判断を下すうえで使えるものではない、というものであるp.96

この考えを主張する有名な論文に、フランク・シブリーの「美的概念」がある。これによれば、美的判断には非条件支配性negative condition-governingという特徴が備わっている、という。

対象のもつ美的性質は、その対象が持つ非美的性質に依存している。しかし、対象が一定の非美的性質をもつという条件を満たせば、その対象は言っっていの美的性質をもっていると判断していいわけではない。

<a、b、c、といった非美的性質を持つものはXという美的性質を持つ>といった原理は成り立たない。つまり、このような演繹的推論は適用できない。であれば、美的判断は個別事例に対して非推論的に下されていると考える他ないように思われる。

また、これに関して、ヒューリスティックな推論などの思考は使えるのではないか、という疑問も浮かぶ。ヒューリスティックとは、必ず正しい答えが導けるとは限らないが、それに従うと高い確率で正しい答えを得られる方法のことだ。とはいえ、このヒューリスティックスは思考だけでなく知覚でも使われているのでこれを指摘するだけでは美的性質が思考によって判断されることの証拠にはならないし、美的経験は典型的な知覚経験の特徴を備えているため、思考よりもむしろ知覚だと考えるのが自然だ、と筆者は答えている。

このヒューリスティックスに関する論点は情動主義や個人主義にも取り入れられている。この点を踏まえると、美的経験を構成する情動は、主体が置かれた個別的な状況、つまり、主体が経験している特定の対象がもつ個別的な価値を捉えるヒューリスティックな反応だと主張することができる。

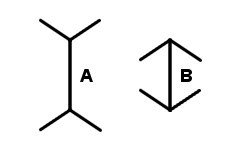

最後に、本章で提示されたモデルを図示しておこう(見辛くてすみません)。

次章では、そもそも「音」とは何か、ということについて考えていく。

おそれいります、がんばります。