わたしにとってのスターは、こっちのネズミ。

世界でいちばん有名なネズミといえば。

そう、ミッキーマウスである。

生後5か月でディズニーランドデビューを果たしたわたしは、紛うことなくディズニーとともに成長してきた。

・・・と、わたしのディズニー好きについて、人様にはこう説明することが多いのだが、もっと忠実に、厳密に、事細かに語るならば、わたしの成長は「ディズニー」ではなく「ピクサー」とともにある、と言いたい。

わたしに初めて夢を見せてくれたのは「ディズニーランド」ではなく、「ピクサーアニメーションスタジオ」であり、親の顔より観た映像といえばキラキラ輝く「シンデレラ城」ではなく、忙しなく動く白い「ランプ」だ。

そして、みんなにとってのスターは「ミッキーマウス」かもしれないが、わたしにとってのスターは「レミー」という一匹のネズミであることをここに記しておきたい。

というわけで今日は、長年わたしがピクサーの最高傑作だと言い続けている映画『レミーのおいしいレストラン』について、語ってみよう。

***

レミーの生みの親

『トイストーリー』『モンスターズインク』『ファインディングニモ』…これらのタイトルと比較すると、その知名度は圧倒的に低いのだが、わたしにとって、他の映画とは一線を画す、異様な美しさを放つ作品として『レミーのおいしいレストラン』が挙げられる。

『Ratatouille(ラタトゥイユ)』という原題が当てられる本作は、ミッキーとは似ても似つかない"リアル"なネズミが、その類まれな料理センスを持って、フランスいちの名シェフを目指す…という、なんとも荒唐無稽なお話だ。

この突拍子もないアホファンタジー設定に、おそらく多くの大人たちが見向きもしない選択を取っているのだろうが、多くのピクサー映画の中で、これほどシビアに、これほどリアリティを持って、これほど人を鼓舞してくれる作品はないだろうと思っている。

ネズミが人の髪の毛を使って人体を操るだの、死んだ名シェフの幽霊がネズミと会話するだの、冷静になって見たら本当に何をしているの?と思ってしまうぶっ飛び設定ばかりなのだが、とにかく感動してしまうのだ。

そしてそれがまた、よくあるお涙頂戴とか、夢を叶えてハッピーエンドとかではないオチで、我々を感動させてくるのである。

さて、そんな映画作りを可能にした人物が、ブラッドバードという監督だ。

レミーという映画それ自体を語る前に、まずはこの人物を紹介しておかなくてはならない。

14歳という若さで、自身が制作したアニメーション映画がウォルト・ディズニー・カンパニーの目に留まり、そのまま同スタジオで指導を受けるという天才っぷりを見せつけるブラッドバード。1999年公開の映画『アイアンジャイアント』で監督デビューを果たせば、勢いそのままに『Mr. インクレディブル』『レミーのおいしいレストラン』と、同じアニメーション映画でアカデミー賞をものにし、その後も『ミッション:インポッシブル/ゴーストプロトコル』『トゥモローランド』といった実写映画でも成功を収めるという強者。それがブラッドバードなのである。

そして、わたしの映画遍歴をご存知の方からすると、「ああー、はいはい。」という呆れた声が聞こえてくるだろうが、わたしは彼が創る世界が大好きなのだ。

だが一方で、世間一般の彼の評価は二分している、というのが現実だ。

それはひとえに、監督自身が"挫折"を知らず、いわば"天才側の視点ばかりを描くから"に他ならない。

上述した彼の作品たちをざっと見てみても、その様子はひしひしと伝わってくるだろう。

デビュー作『アイアンジャイアント』は、スーパーマンに憧れる少年と、自己再生機能を持つ謎の巨大ロボットの友情物語だ。これだけ聞くと、何やら優しい子供向けアニメ映画にしか聞こえないが、本作に流れる異様なノスタルジックさの裏には、アメリカ対旧ソ連の冷戦真っ只中という時代設定と、それを超越する圧倒的なギフテッド(=生まれついての突出した何か)が、現実を大きく塗り替える、という点にある。

主人公である少年は、ごくごく普通の男の子であるが、注目すべきはその憧れが漫画の「スーパーマン」であるということだ。生まれながらの超特殊能力を持った異星人に憧れを抱き、それが彼の原動力となるから面白い。そして無論、そんなギフテッドの象徴として登場するのが巨大ロボット=アイアンジャイアントだ。ロボットは自身の出生を知らず、なぜ地球にやってきたのか、なぜ強大なパワーを持っているのかも分からず、その"与えられたもの"に苦しむ姿が、なんとも鑑賞者の心を揺さぶってくるのである。

続く『Mr. インクレディブル』は、言わずもがな才能の集まりでしかない。強靭な肉体、柔軟性、素早さ、鉄壁の守り、超能力…スーパーパワーを持つ家族が、その能力をひた隠しにすることで日常生活に溶け込もうとする物語。この歯がゆさと、妙な現実感。才能を持って生まれてしまったからこそ抱える「苦悩」というのが、2時間ぶっ通しで駆け抜けるさまは、もはやブラッドバードにしか描けない天才の境地と言えるだろう。

実写映画でもその再現は顕在で、『M:I』シリーズの4作目『ゴーストプロトコル』では、秘密組織IMFの解体という出来事をきっかけに、組織のバックアップをなしに任務を成功させることというのが、本作最大の見どころである。つまり、本作はシリーズの中でも特に、工作員1人1人の完璧な能力が求められる映画、という見方をすることができ、1人では成功し得ないミッションを仲間となら!ではなく・・・仲間のため、対義のために、1人のミスは決して許されないミッション、として物語が進むため、否が応でもキャラクター個人の「才能」を信じるしかない作りなのである。

2015年公開の(異質過ぎる)ディズニー実写映画『トゥモローランド』も例外ではない。

本作はウォルトディズニーの遺品から見つかった、「トゥモローランド(エプコット)」の構想メモを題材に、人類の創造力と繁栄を体現したユートピア(=トゥモローランド)と、それを取り巻く"天才たち"の秘密結社「プルス・ウルトラ」の過去と現在と未来の物語である。未来をより良いものにしようと志す者にのみ与えられる"バッジ"を介して、才能豊かな若者をリクルートする、という設定そのものが、もはや凡人には無縁の物語として映ってしまうかもしれないが、頭の良い人たちがどうにかしてください!ではなく、誰でも明日を変える力がある…!と訴え続ける本作は、嘘みたいに眩しい輝きを放っている。

そう、ブラッドバード作品というのは、観る人によっては苦痛にしか映らないほど「才能」というものを、物語の主軸に置くことが多いのである。

才能を持ったものによる葛藤、天才ゆえの苦悩、与えられた運命から逃れられない苦しさ、与えられたものを発揮できない歯がゆさ、そういう「やるせなさ」や「危うさ」を描くことにとにかく長けた映画監督なのである。

と、こういう説明をした上で「わたしはブラッドバードの映画が大好きです!」と言うと、いかにも「わたし、天才なんで。その苦しみ分かっちゃうんですよぉ。」と言わんばかりのウザさが際立ってしまうかもしれない。

が、決してそういうことではない。

ブラッドバードは人の痛みが分からない、天才側の視点しか描けない、だからつまらない、(ないしそれを面白いと言っている人はウザい)と評価してしまうのは、いささか勿体ない観かたのような気がしてしまう。

それというよりむしろ、彼の描く世界の面白さは「そもそも才能とは?」という「問い」の連鎖によって成り立っているのではないかと、わたしは思うのだ。

それはつまり、「選ばれし者」や「運命・宿命」という簡単な言葉で終わらせない彼の美学が映し出されているように思う。そしてそんなメッセージの最たるものが、『レミーのおいしいレストラン』と考えられるわけだ。

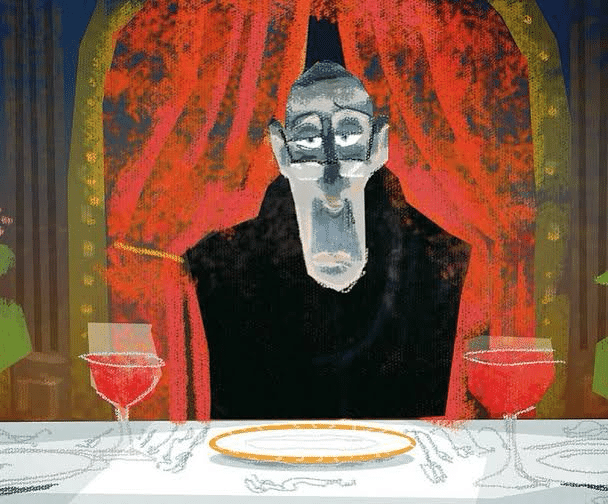

とはいえ無論この映画も、表面上は料理の才能を持ったネズミという主人公の、その天才っぷりを傍観するだけの物語ではあるのだが、ここで特筆すべきはレミーと対をなす形で登場する料理評論家・アントンイーゴというキャラクターだ。

イーゴというキャラクターの存在により、わたしは『レミーのおいしいレストラン』という映画、並びにブラッドバード作品の虜となっていることは言うまでもない。

***

誰でも名シェフ

『レミーのおいしいレストラン』のやや複雑な人物相関とそのバックボーンについては、ぜひ本作を鑑賞して「こりゃ子供向け映画じゃないわ!」と笑いながら楽しんでもらうとして・・・

早速、物語を大きく動かす批評家・アントンイーゴというキャラクターについて述べていこう。

彼は映画の冒頭、物語の舞台となるパリの高級レストランに酷評を下す批評家として、悪役っぽいポジションで登場する。

同レストランのシェフであったグストーという人物の著書「Anyone Can Cook(誰でも名シェフ)」という本を真っ向から否定し、「料理は誰にでもできるものではない」と、その"才能"を根本から全否定する形で映画の幕が開けるのだ。

勘の良い方はお気付きの通り、いわゆるこれがディズニーのミスリードである。冒頭彼はそうやって皆んなの夢を壊しておいて、最終的なオチとしては「私が間違ってました~」と泣き寝入りする、それがディズニーマジックだと、思っているかもしれないが、残念無念。本作はそんな王道ディズニーのオチに繋げないから凄いのである。そしてその王道ルートから外れた先に、監督ブラッドバードの真の作家性が垣間見れるというわけなのだ。

本作が大好き過ぎるわたしは、もうこの台詞を聴くだけで大粒の涙が零れ落ちそうになるのだが、イーゴの最後の批評、ひいては『レミーのおいしいレストラン』という映画の結びはこうである。(以下:ネタバレ)

評論家とは気楽な稼業だ。

危険を犯すこともなく、料理人たちの必死の努力の結晶に、審判を下すだけでよい。

辛口な評論は、書くのも読むのも楽しいし、商売になる。

だが、評論家には、苦々しい真実がつきまとう。

たとえ評論家にこけ降ろされ、三流品と呼ばれたとしても、料理自体の方が、評論より意味があるのだ。

しかし、時に評論家も冒険する。

その冒険とは、新しい才能を見つけ、守ること。

世間は往往にして新しい才能や創造物に冷たい。

新人には味方が必要だ。

昨夜、私は新しいものに巡り合った。

思いもよらない作り手による素晴らしい料理を味わえたのだ。

作品も、その作者も、美味しい料理についての私の先入観を大きく覆した。

これは決して大袈裟な表現ではない。

まさに衝撃だった。

かつて私は、「誰にでも料理はできる」という、グストーシェフの有名なモットーを嘲笑った。

でも、ようやく彼の言いたかったことがわかった気がする。

誰もが偉大な芸術家になれるわけではないが、誰が偉大な芸術家になってもおかしくはない。

グストーのレストランの新しいシェフは、恵まれた環境に生まれ育ってはいない。

だが、料理の腕において、フランスで彼の右に出るものはいまい。

近いうちにまた訪ねるとしよう。

今度はもっとお腹を空かせて。

ネズミが作った料理を食したのちの、批評である。

物語としては、これによりレストランは廃業。だが、イーゴの投資によって「ラタトゥイユ」という店名の小さなビストロが、パリの街角でオープンしているらしい、という結びに繋がっているわけなのだが・・・

やはり注目したいポイントは、映画を通して「誰でも名シェフ」というキーワードの再構築を図っている、その物語であるということだ。

ディズニーにおける「星に願いを」ばりの"綺麗な"モットーとして登場する「誰でも名シェフ」という、この言葉。

本来ならば、生まれながらにして料理の才能を持ったネズミが、「誰でも名シェフ」という言葉に突き動かされて成功をつかみ取る、ご都合ファンタジーサクセスストーリーで良いのである。

それでも十分すぎるくらい、子どもたちに夢を与え、エンタメとして面白く、大切なことを教えてくれる映画として評価されたに違いない。

だが、この映画は問うのである。「誰でも名シェフ」の、その真意を。

それは残酷なまでに、"誰でも名シェフになれるわけではない"という現実をも包み隠さず観客に伝え、才能ってなに?という問いを、登場する各キャラクターそれぞれに見合う形で暗に提示してくるから、恐ろしくも面白いのだ。

わたしは、この"エグさ"があまりにも鋭利過ぎるために、その毒を少しでも薄めるための、荒唐無稽なファンタジーアニメーションという表現をしているとしか思えないのである。

頑張ったからといって上手くいくとは限らないよ、最悪だと思ってからさらに辛いことは起こるよ、現実は地獄だよ、なんていうことは、この映画では当たり前に描かれる。そのたびに「才能の在り方」を問うてくるがゆえ、そこにブラッドバードの本当に伝えたいことが滲み出ているような気がするのだ。

その意味で、イーゴの最後の台詞は、イーゴにとって、また作り手であるブラッドバードにとってのひとつのアンサーとして表現されているのだろう。彼らにとっての才能は、伝達だ。ゼロからイチを作ってはいないけれど、良くも悪くもイチを何倍にもして人に伝達することに、その才能が隠れている。そんな彼らが"名シェフ"になるため、出した答えがあの批評なのであろう。

最後の締めが「もっとお腹を空かせて」という台詞であることも、ピクサー創設に投資をしたスティーブジョブズの"ハングリー精神"に呼応するかのようで、大変に感慨深い演出だと思うが、自分の才能とは何か、自分の才能を開花させる手立ては何かといったことに、"悩み続ける映画"として本作を鑑賞すると、決して天才視点の映画なんてことはなく、むしろ凡人たちの悪あがきのようにも映って見え、その不屈なポップさにまったく心酔してしまうのだ。

誰もが偉大な芸術家になれるわけではないが、誰が偉大な芸術家になってもおかしくはない。

これほどのリアリティを帯びながら、これほどに優しいメッセージが他にあるだろうか。少なくともわたしにとっては、心の拠り所と呼べる映画のひとつ、それが『レミーのおいしいレストラン(Ratatouille)』なのである。

劇中には他にも魅力溢れる、自身の才能に悩むキャラクターが多数登場しているので、まだ未見の人がいたらぜひ。

好きな人は、とことん好きな映画になるだろう。

ちなみに、わたしは歴代ピクサー作品の中で、ロマンスの描き方においても本作が圧倒的に大好きである。

笑いあり涙ありとは、まさにこういう映画だよなぁと常々思う。

***

おまけの隠し味

さて、映画それ自体のお話はこれで終わりなのだが、ここでは「お前!さては『レミーのおいしいレストラン』の大ファンだな!?」と、思わずわたしの心をくすぐった、他作品に登場するレミーをいくつかご紹介してみよう。

この物語にインパクトを受けた人たちは、きっとたくさんいるのだなぁと思う小ネタのようなものだ。

No.1 映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に登場したレミーのパロディ

これは当時、『エブエブ』を観に行った方の中にも、ニヤリと笑ってしまった人たちがたくさんいるのではないだろうか。わたしも劇場で観ながら「そこいく!?」と、心の中で盛大にツッコんだ記憶がある。

だが思えば、『エブエブ』という映画も、自己の存在や、変化というものに疑問を呈し、悩み、ぶつかり合う映画だと、わたしは捉えている。その意味では、本映画の監督コンビ(通称:ダニエルズ)も、ブラッドバードの凡人側の側面に、何らかのインスピレーションを受けたのかなと深読みしたくなる。

お笑い要素のパロディシーンというだけであれば、別にレミーでなく、もっと知名度の高いディズニー映画を真似たほうが、より多くの観客にウケたはずであるが、敢えてのレミー。『エブエブ』という映画に、わざわざ『レミーのおいしいレストラン』という映画をチョイスするあたりが、ファンとしては思わずぐっと来てしまった。ちなみに『エブエブ』はレミー関係なしに泣いた映画である。これもいつか記事にしなくてはと、思い続けている作品のひとつだ。。。

No.2 映画『ミュータント・タートルズ:ミュータント・パニック!』に登場したメタ的なパロディ

2023年公開の「ミュータント・タートルズ」のまったく新しいアニメーション映画にも、レミーを思わせる台詞が放たれた。劇中、タートルズの師匠という立ち位置で、ネズミのスプリンターというキャラクターが登場するのだが、そんな彼が「レミーと呼ぶな!」と叫ぶのである。名前を間違うコメディシーンに変わりないのだが、これは明らかに『レミーのおいしいレストラン』を意識した、敢えての台詞に違いない。

だがこのオマージュに関しては、『エブエブ』ほどレミーを好意的に捉えているものではなく、どちらかというと、レミーとは違う映画を作っているんだ!(=レミーと呼ぶな!)という、堂々たる若手監督のパンクロックな演出のように感じられた。しかしそれはディズニー/ピクサーに対する"挑発"というのではなく、「誰が偉大な芸術家になってもおかしくはない。」というイーゴの批評に応える"挑戦"のようで、わたしは総じてアメリカンアニメーションが大好きだぞ!!!と勝手に胸が熱くなった。スタジオの枠を超えて、こうしたメタ的なネタが繰り広げられるのは最高だ。

No.3 ヒップホップユニット「THE OTOGIBANASHI'S」の楽曲『Fountain Mountain』に登場した本映画のタイトル

日本ヒップホップシーンの超新星と評された「THE OTOGIBANASHI'S」の楽曲にも、まさかのレミーが登場する。彼らの1stアルバム「TOY BOX」に収録された『Fountain Mountain』、その歌詞には『レミーのおいしいレストラン』と、タイトルがそのまま歌われているのだ。

DVDがあるなら暗い部屋が映画館さ

ピザとビールを一人で楽しむ

パソコンの電源はシャットダウン

「レミーのおいしいレストラン」

ヒップホップ、暗い部屋、ピザとビール、そんな言葉たちと肩を並べるなんて何事?と思ってしまうかもしれないが、彼らのリリックにも、敢えて『レミーのおいしいレストラン』が組み込まれた。

残念ながら、2024年現在「THE OTOGIBANASHI'S」の活動は沈黙を続けているが、彼らの唯一無二の音楽性、世界観、丁寧な言葉遣いなのにどこか鬱屈したパンクさを醸し出す雰囲気、その根底に、レミーの血が流れているのだとしたら、それはあまりにも美しすぎる。

海を越えて、ジャンルを超えて、天才とか凡人とかの評価を越えて、レミーという1匹のネズミが人々に多用な衝撃を与えていると思うと、またしみじみとイーゴの台詞が胸に沁みてくるのである。

と、こんな具合で。

レミーへの愛溢れた他作品も(たまに)見つけることができるのだ。

残念ながら、わたしの好きなディズニー/ピクサー作品(レミーをはじめ、ロジャーラビットとか、メリーポピンズとか、マイエレメントとか)は、どうにもグッズ展開なんかをされることは少ないし、劇場でリバイバル上映されることも本当に稀(もしくはゼロ)である。

ゆえに作品を応援する機会というのも、実に限られてくるわけなのだが、公開から何年経っても、大好きな作品であることは変わらないのである。

何度"おかわり"をしても、またお腹を空かせて食したくなる、そんな魅力的な物語、それが『レミーのおいしいレストラン』なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?