「映画」を、観た。

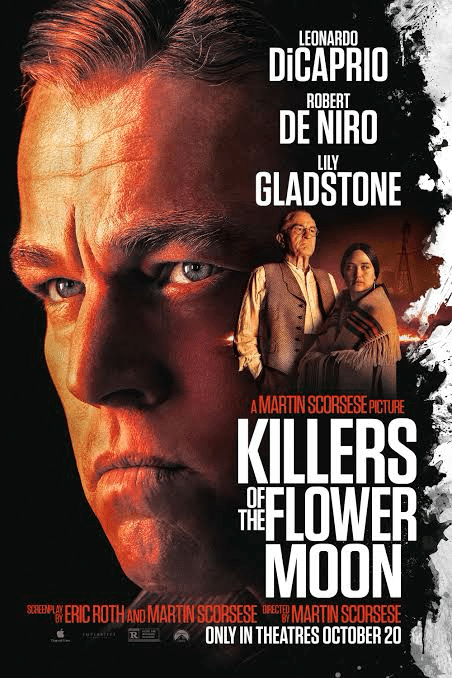

マーティン・スコセッシ監督の新作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』を、あなたはご覧になっただろうか。

10月20日の劇場公開から約2か月、昨今はサブスクの商流に乗って、新作映画の上映期間もどんどん短くなる一方だ。既に都内では上映を終了した劇場も数多く、単館ミニシアター系の映画館のみとなってしまっているが、今年最後の師走の駆け込みに、本作を鑑賞しに行くのも悪くはないだろう。

本作の素晴らしさはこの数か月でも多くの方が語っている。

「現代人が観るべき映画」「役者の演技が凄すぎる」「サスペンスと歴史の掛け合わせが最高」など。同監督の大出世作『タクシー・ドライバー』から続く、スコセッシの傑作映画に新たな1作が加えられたとみて間違いない。81歳という高齢にして、その作品作りに対する情熱、変わらないクオリティの高さには、まったく恐れ入ってしまう。

一方、鑑賞者の評価は実に様々だ。ここでは敢えて辛口な言い方をするが、「3時間半があっという間だった!」なんていうコメントも見かけた。一見、作品をとても好意的に捉えた"良い評価"のように感じられるが、果たして本作に対するものとして、この感想は適切なのだろうか。少なくともわたしは、本作があっという間なんて到底思えない、重厚感と重圧感に溢れたアメリカ史を、3時間半くたくたになるほど浴びせられたと感じ取っている。

だが、ここでわたしが言いたいのは、そのようなコメントの是非ではない。それよりももっと根本的な問いとして、「映画」というものが、現代人にとって「芸術的側面」よりも「産業的側面」に傾倒しすぎているのではないか?という話をしたいのである。

昨今の映画評では、しばしば「体感〇分だった」「¥2,000払う価値がある」「映画館で観た方がいい」といった言い回しで、作品の良し悪しを定める、実に"産業的"な評価が多くなっている。

無論、これも映画が持つひとつの"味"ではあるのだが、これらは多にして"損得勘定"と密接に結びつき、後述するスコセッシ監督による警鐘の標的となっている気がしてならない。

その点、同監督は自身の新作映画を通して、産業的映画の皮肉と、芸術的映画の再興を目論む、良い意味で欲まみれの傑作を創り出したと、わたしは評価している。

ということで、相変わらず前置きが長くなってしまったが…2023年最後の「やかましい映画語り」は、スコセッシの新作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』に焦点を当て、作品の感想と「映画」の在り方について、皆さんと意見を共有する場にしていきたい。

ぜひ最後までお付き合いを。

***

「映画」が持つ2つの顔

本作の監督マーティン・スコセッシは、アメコミ映画を痛烈に批判した第一人者である。

「アメコミ映画は映画じゃない。」

2019年、スコセッシがそう発言した裏では、あのMARVEL映画シリーズが集大成となる『アベンジャーズ:エンドゲーム』に向けて最後の舵を切り、DC映画シリーズにおいては『ジョーカー』『バーズ・オブ・プレイ』『ザ・スーサイド・スクワッド』と悪役キャラクターに焦点を当てた作品群で新境地を築き上げていくという、2大アメコミ映画の社会現象が巻き起こる過渡期であった。

これを受けて、巷では「スコセッシも歳を取ったな」「自分の作品が売れないから悔しいだけだろ」「映画館で上映してるんだから映画じゃね?」などと、スコセッシ批判が実に多く目立った印象を覚えている。

当時のわたしの気持ちは、大好きなアメコミ映画を、これまた大好きな映画監督が批判する構図に、ちょっとした寂しさを感じた一方で、スコセッシの言い分にはかなり納得感を持っていた。

スコセッシが批判したアメコミ映画というのは、それすなわち「産業的側面」に傾倒した映画の代表格、として捉えるのが適切だろう。彼は何もアメコミ映画に出演する役者や、その撮影技術の高さ、映画ジャンルの幅広さまでをも批判しているわけではない。映画の持つ「芸術的側面」と「産業的側面」、その2つの顔が持つバランスの崩壊を、誰よりも早く危惧しただけに思えるのだ。

断念せざるを得なかった…って。

そんなプチ事件から早4年。新作『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』では、レオナルド・ディカプリオ(以下:レオ様)演じる戦争帰りの白人アメリカ人が、オイルマネーでその地位を確立したネイティブ・アメリカンの居住地に、表向きは良好な関係構築を求めて、裏向きには一家の財産をすべて横領する目的で、先住民女性の夫となり、家庭を持ち、連続殺人に加担していく…という、歴史サスペンスとして出来上がっている。

恐ろしいことに、これが史実であるがゆえ、あまりポップな言い回しで容易く語ることは憚れるが…物語の全容は、ネイティブ・アメリカンが築いた文化的で芸術的な側面と、その衰退と崩壊に拍車をかけた白人一族の産業的成功が対をなす形で描かれている。それはまさに、スコセッシが映画の外で発信し続ける「産業化」に傾倒したコンテンツへの批判と呼応するようにして、だ。

だが、ここでスコセッシ監督の手腕が光るのは、ネイティブ・アメリカンを善、白人一族を悪、と簡単に位置付けないところだ。

「芸術的側面」「産業的側面」両者それぞれに良いところがあるのと同様で、「ネイティブ・アメリカン」「白人一族」両者が持つ欲望と愛には、善悪の線引きを濁し、それぞれすべてが狂わしいほどに"真実"であることを美しく描いている。

この位置づけから、監督が描く真の恐ろしさは、表面上のそれではなく、それぞれの行き過ぎた思惑=「傾倒」であると、捉えることができる。

物語としても、この両者の「傾倒」の満ち引きにより、サスペンス描写に一層の深みが増していることは言うまでもない。

また興味深いことに、本作のプロモーションでスコセッシ監督は「映画は"何か"を伝えなければならないんだよ」と発言している。ここで言う"何か"は三者三様の考えであっていいのだが、わたしはひとつの解釈として「映画が持つ2つの顔」、そのバランスの重要性を伝えているのではないかと思った。

それは上述のアメコミ映画批判から続く、スコセッシ監督なりの、現代社会における警鐘として受け取っていいだろう。

だが、それだけではスコセッシお爺ちゃんのエゴを見せつけられるだけに過ぎない。

「芸術」と「産業」、その両者の特性を理解し、なぜ「産業化の傾倒」に注意しなくてはならないのか。『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』の3時間半は、その答えに近づくためのヒントをも、伝えているのではないかと思うのである。

***

「芸術の弱さ」「産業の強さ」

スコセッシ監督は、インタビューでたびたび「産業化」に対する批判を繰り返している。

「産業的に作られた映画は本当の映画ではない。」と声高に叫び、今なおその炎上の火は完全に消えていないのだ。

だがこれは、"シリアス"で、"真面目"で、"優等生"的な映画をヨイショして、笑って泣ける全年齢対象の娯楽作がダメと言っているわけではない。

その意図はひとえに、観客に委ねる「余白」の大切さにあるのではないかと、わたしは考える。

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』の劇中、印象的なシーンとして、白人一家のアイコンであるレオ様と、ネイティブ・アメリカンのアイコンであるその妻(この時点ではまだ妻になっていないけど)が、嵐の夜に2人で過ごす一幕がある。

横殴りの雨風を前に、急いで窓を閉めに行こうとするレオ様に対し、何もしなくていい、ただ静かに待っていればいい、と諭す妻の姿が映るのだ。

映画全体を通しても実に美しい一幕であり、ここで初めて人種の異なる両者の深い愛が通う瞬間だと認識できるが、その裏で、芸術的に生きるネイティブ・アメリカンの弱さと、産業的に生きる白人一族の強さという、両者の力関係が明らかになる、非常に恐ろしい場面と読み取ることもできる。

産業化の素晴らしい点は、不自由さを自由に、不便さを利便的に改革することにある。その対価として貨幣が動くことにより、その亡者となってしまう危険も秘めるわけだが、根本の強さは、他人の情けに敏感で、徹底的な無駄の削ぎ落としを実現することにあるのだ。

一方、芸術化は、ありのままを受け入れること、柔軟でしなやかにいることを美とするあまり、保身や自己の繁栄は二の次となりがちである。たとえ嵐が襲って来ようとも、それは自然の摂理と捉え、人の手で無闇に脅威を排除することは望まない、という発想に至るのだ。

さて、そんなことを言っても、本当に嵐が襲ってきたら誰しも咄嗟に窓を閉めに向かうだろう?と、そういう"マジレス"は置いといて、この描写から真に感じ取るべきは、合理的で無駄のない自分ファーストな産業化の実態と、不条理だが余白のある他者ファーストな芸術性の実態ではないだろうか。

嵐が来た、窓を閉めて、身ごもって、酒を交わして落ち着こう。

ではなく、まずは一呼吸置いて、ただ、ただ静かに、この状況を寛容する、その豊かさをゆっくりと噛みしめる、それだけのシーンと見てはどうだろう。

しかし、時代は後者を愚かな者として排除し続けている。

「芸術の弱さ」に漬け込んだ、「産業の強さ」の悪しき実態が垣間見えるのだ。

一度はその芸術的な妻の行動にホッとする素振りを見せるレオ様だが、物語が進むと「主導権を引き戻せ」という、かなりパンチの効いた台詞で、白人一族の強さが露呈しはじめる。

現代社会も同様だ。人々に寛容さをもたらす「余白」の時間を、時代は無意味なものと価値づけ、「余白」を排除することに「対価」を支払う仕組みが出来上がっているとは思わないだろうか。スピード、効率、損得ばかりに思考を巡らせ、1秒後には得たい回答が得られないとイライラしてしまう、我々はそんな生き物に変容しつつある気がする。

これを「映画」に置き換えて言えば、観客に想像をさせる抽象的な作品や、ただ1つの答えがでない脚本は"センスがない"と評され、2時間で手っ取り早くメッセージが分かる作品や、音ハメの気持ちよさが続く映像物こそが面白いと評価されてしまう、いや、それこそが「映画」だと認識されてしまう危険があると言えるのだ。

そんな生き急ぐ時代に反抗しようと、ひと昔前には「スローライフ」だの「デジタルデトックス」だのという言葉もブームになったが、「産業化の強さ」は、常に誰かの不便さを見つけ出すことに精通しており、世界のトレンドはより一層の産業化を促し続けている。

経済循環という意味ではそれも良いだろう。芸術性を重んじたい映画ですら、その興行が伴わなければ、人々に何かを伝えることもできなくなってしまう。だが、我々が生きる価値はそれで良いのだろうか。映画という娯楽の価値観までも、本当にそれで良いのだろうか。

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』からは、実に様々な考えを巡らせることができるだろうが、そのひとつに、「芸術性」と「産業化」それぞれの特性を、登場人物に重ね合わせることができるのかもしれない。

***

選択肢のない貧しさ

でも時代に合わせて生きていくのが賢い生き方じゃん?

別に私にはそこまで考える脳はないし、効率重視で何が悪いの?

そんな意見もあるだろうか。

最後は、なぜ「産業化」の傾倒が危険なのか、なぜ「余白」の排除が良くないのか、その答えを、わたしの独断も交えた考察で結ぶことにしよう。

結論からいえば、ずばり、産業化に傾倒したコンテンツの行く末は、選択肢のない貧しさを招くと考えられるからだ。

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』という映画に圧倒されたのは、物語の結びを飾る、とある演出によってである。

ここでは若干のネタバレを含んでしまうが…レオ様たち白人一族のサスペンス劇場が幕を閉じると、それは煙草の銘柄でお馴染みラッキー・ストライク提供の、ショー舞台であったことが映し出される。劇中劇、というやつである。

舞台上では、役者が声色を変え、それまで3時間以上観てきた登場人物たちを演じ、バンドメンバーが情景に合わせて見事な効果音を奏でている。観客は満面の笑みで拍手と歓声を送り、ラッキー・ストライクのネオンが煌々と光り続けているというのだ。

ネイティブ・アメリカンの歴史も、白人一族の残虐な行いも、すべて産業的に作られたショーであり、消費行動のひとつに他ならないという幕引きが準備されていた。

わたしは愕然とした。

が、次の瞬間、もう一度ネイティブ・アメリカンの豊かな土地がぼうっと浮かび上がり、民族音楽に合わせて踊る芸術的な一幕も用意されていたのだ。そのまま映画はエンドロールへと続き、陽気なリズムから一転、劇場に明かりが灯るまではずっと嵐の音が鳴り響いた。台詞のひとつもなく、まさに「余白」でしかない数分間がそこにはあった。

本作にはまったく対称的な2つのラストがあったと、わたしは感じている。

そしてこの2つのラストこそが、この映画を「本当の映画」たらしめている所以である。そこには、なぜ「産業化」の傾倒が危険なのか、なぜ「余白」の排除が良くないのか、そのひとつのアンサーがあるように思えるのだ。

ラッキー・ストライクの舞台は、産業的に作られたコンテンツの象徴である。わっ!という驚きの連続と、悪人成敗の痛快エンタメストーリーの鑑賞。次から次へと変わる場面に、人々は興奮し、満足し、拍手を送る。

一方、ネイティブ・アメリカンの舞踊と、自然の音だけが響く真のラストは、芸術性に特化したコンテンツの象徴である。いま目の前で何が起きているのか、何を伝えたいのか、何を感じ取るべきなのか、様々な選択肢を自分の中に持ち、自己内対話がいくつも行われる。

前者では与えられなかった「余白」によって、様々な思想が、価値観が、選択肢が、生まれるのだ。

これを踏まえて、きっとスコセッシ監督も「だからみんな芸術に傾倒しよう!」なんてことは言わないはずである。極論「産業化」に傾倒しても構わないのだ。

ただ、そこに別の選択肢があるか。

その選択肢を考える「余白」があるか。

そんな「余白」を生み出す役割を映画が担えているか。

その問題を、現代を生きる巨匠は常々伝えていきたいのではないだろうか。

これを聞いても、「面倒くさ・・・」と思ってしまう人がいるかもしれない。が、選択肢があることは、素晴らしいことである。悩めること、迷えること、思考できることは、贅沢なことなのである。

少なくとも、本作を観て、3時間半という長尺にぐったりとして、でも脳はフル回転しているそんな体験をしたら、きっとあなたも楽しい、面白い、という感情を抱くはずである。

これをわたしは豊かだと思いたい。

スコセッシの警鐘は、その豊かさが失われることだと信じたい。

わたしはこれからも「映画」を観た、と言いたいから、彼の静かな戦いを応援していきたい。

そんな風に思うのだが、どうだろう。

皆さんは最近、どんな「映画」を観ただろうか。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?