mind=心? function=機能?

概要

・原語と訳語は一対一で対応しない

・原書で読めば解決するわけでもない

・というか、使ってる本人たちも混乱している?(意図的な場合もある?)

・分野ごとに違う訳語をあてているから気づく場合もある

・それが訳書を読む利点、翻訳する利点になる

原語と訳語は一対一で対応しない

water=水?

"water" は「水」ではない……ことがある。"hot water" なら「お湯」である。"water" の意味する範囲が「水」の意味する範囲より広いのだ。

逆のパターンは、"hand" と「手」の関係である。「手」は「腕」を含む場合があるが、"hand" は「(裏側も含めた)手のひらと指」しか意味しない。

しかも、英語は英語で、日本語は日本語で意味の変遷があるので、昔は対応していた訳が対応しなくなる場合もあるらしい。

たとえばチャールズ・ダーウィンの著書には "The Expression of the Emotions in Man and Animals" という書名の本があるが、この和訳の書名は『人及び動物の表情について』である(和訳の出版は1931年)。「表情」と言われても筆者には顔の表情しかイメージがつかない。しかしダーウィンは本書で、身振りや声なども論じている。

そこで辞書を引いてみると、大辞林の「表情」の項目には「顔や身振りに表れた内部の感情・気分など」とある。少なくとも身振りは本来の意味に含まれるらしい。

しかし「表情」とぱっと聞いて、身振りにまで考えが及ぶだろうか? 少なくとも筆者はまったく思い至らない。いま訳している某書のなかで "expression of emotions" が出てきて、どう訳すか悩んでしまった。ひとまず「情動表出」ということにした。

mind=心?

意識や心を扱う文献では、"mind" という言葉がよく出てくる。デカルトの議論に由来する "mind–body problem" には、「心身問題」という定訳がある。最近は "life–mind continuity" なんて言葉もある。こちらは「生命と心の連続性」と、ひとまず訳すことになるだろうか。つまり心は生命と分離できるかどうか、人工意識は人工生命と別物として構築できるか、という問題に関連する……ように思えてしまう。実はここに罠がある。

つまり "mind" には心とは違うニュアンスがあるのだ。この点はよくよく気をつけなければならない。具体的には、"mind" のほうは知性とか頭脳に近く、「心」より範囲が狭いとみて良い(むしろ「心」は「真心」のように、感情のほうに重みがある場合もある)。

この話は、ゴドフリー=スミス『タコの心身問題』の注釈で訳者の夏目大さんが記していたことでもあるし、それに絡めて越前敏弥 『この英語、訳せない!』でも採り上げられている。

とはいえ、デカルトの文脈に限れば、"mind–body problem" は「心身問題」と訳してひとまず構わないように思われる。なぜか。その理由のひとつは、デカルトは人間という理性を備えた存在にしか心を認めていなかったから。デカルトにとって、動物は単なる機械であり、情動(情念)も動物=機械側(人間では身体の側)のはたらきだったので、"mind" には含まれないのだ。mind=理性=心、というわけだ。

しかし日本語ではふつう、感情や情動も心に含まれるのでおかしなことになる。デカルトを読むときには、そのあたりを注意しないと混乱する。

ちなみに「心身問題」はフランス語では "problème corps-esprit" のようだ。("esprit" がないはずの)動物にも「動物精気」"esprits animaux" はあったとデカルトは考えていたことになるので、フランス語に疎い筆者には何が何だかよくわからない(それでも "esprit" =「エスプリ」が難訳語だという話は聞き知っているし、この事例でもそれは明確だ)。フランス語はフランス語のほうでいろいろややこしそうだ……。

と思って調べてみると、デカルトの「動物精気」に関する論文があった(本論から逸れるが、ガッサンディについての記述はとても面白い)。こういった文献がすぐに見つかるのは、翻訳するうえで本当にありがたい(実際に助かった経験は何度もある)。基礎研究(と情報公開)の重要性が身に染みる瞬間である。

豊岡めぐみ(2009)「デカルトの心身合一体における『動物精気』の位置づけ」『筑波哲学』 17:154–172.

https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=31464&item_no=1&page_id=13&block_id=83

さて、"life–mind continuity" についても同じように、"mind" の意味が問題となる。「生命と心の連続性」というより、むしろ「生命と知性/頭脳の連続性」について想定されている場合があるかもしれない(筆者はあまりこのあたりの議論を追っていないので、確証はないが)。人工知能と人工生命なら、別々に実現可能なようにも思えてくる(だがこの場合、"mind" と "intelligence" はどう違うのか、ということにもなる)。"life–mind continuity" の否定派("non-life" な機械にも "mind" は作れるよ派)は、このような "mind" イメージが念頭にあるのかもしれない。

一方で、心や意識は生命と切っても切れない関係にあると考える論者もいるだろう。そのような論者は "life–mind continuity" の賛成派("life" がなければ "mind" は実現しないよ派)に回ることになりそうだ。

このあたりは、自分でもつねづね注意しておきたいと思っている。

なお、"life–mind continuity" のざっくりとした立場の違いは、下の記事にまとめられている。

すでに触れたように、"life–mind continuity" に関しては、"mind" と "intelligence" はどう違うのか、さらには "consciousness"(意識)との関係はどうか、といった問題もある。実際に原語で議論している人々は、どう思っているのだろうか? 一般論で言えば、当人たちもあまりわかってない場合がある。思えば "consciuosness"(意識)自体、大抵は当人たちの意味のすり合わせがないまま議論が進みがちな語である(英語でも日本語でも)。

原語で読めば問題は起こらないか?

function=機能?

意味のすり合わせがないまま議論が進みがちな語。英語を使った議論での好例は、"function" である。普通の文脈では「機能」「はたらき」だが、数学では「関数」と訳すべき語だ。

ところで心の哲学には、機能主義(functionalism)という立場がある。「心の哲学まとめWiki」にはこうある。

心の哲学における機能主義(英:Functionalism)とは、心的な状態とはその状態のもつ機能によって定義されるという立場。 心的状態をその因果的な役割によって説明し、「心とはどんな働きをしているのか」を考えることが「心とは何か」という問いの答えとなるという立場である。

たとえば腕を強く打ったりすることの結果として生じ、打った腕を押さえたり顔をしかめたりすることの原因となる心的状態が「痛み」であるとされる。またそのように因果作用をもたらす心的性質を機能的性質(functional property) という。つまり心的状態とは知覚入力の結果であり、行動出力の原因であり、また他の心理状態の原因や結果であると考える。

引用元:https://w.atwiki.jp/p_mind/pages/21.html

ここで、第1段落目では「機能=はたらき」のように書かれている。しかし第2段落の記述は、「はたらき」を指しているだろうか。むしろ「関数」の意味に近いのではないだろうか(つまり「関数主義」と呼んだほうがいい:心的状態を関数=ブラックボックスとみなしているわけだ)。

ちなみに、いま訳している某書ではこのあたりをちゃんと認識して、「機能主義者の言う "function"」と「進化的に意味のある "teleofunction"(目的機能)」をわざわざ区別している。ただし後者は「適応的機能」と言ったほうが通りが良いかもしれない。ルース・ミリカンの "proper function"(本来的機能、固有機能)にも近い(これらの用語の厳密な違いも、それはそれで問題になりそうだ)。

"image" の問題

似たような問題は、拙訳『意識の進化的起源』にもあった。"image" の扱いである。

本書で、"image" は一番のキーワードと言ってもいい。意識の根本要素である "mental image" の進化の鍵は、"image-forming vision" の進化にあった……というのが、核心のメッセージのひとつであるからだ。

"mental image" のほうは、心(意識)に浮かび上がるイメージ、つまり「心象」である。この語は普通、「心的イメージ」と訳される。

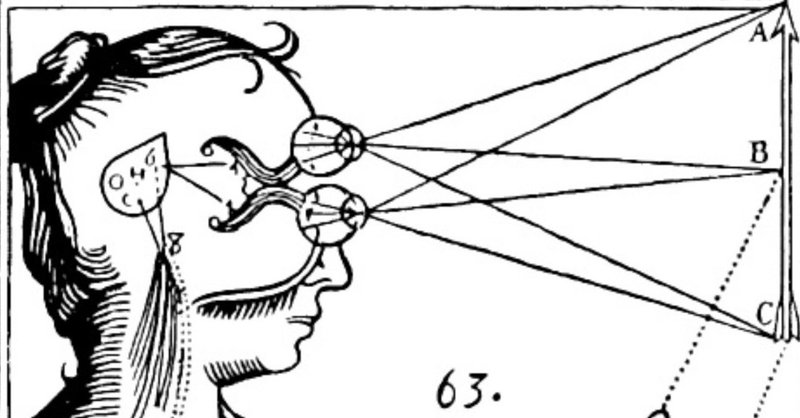

一方で "image-forming vision" とは、外界の映像をそのまま映像として知覚するような視覚、といった意味だ。たとえばプランクトンのミドリムシにも「眼」はあるが、光の方向や強さ程度しか感知できない。一方でカメラのように、眼にレンズを備え、外界の映像="image" をフィルム(あるいはスクリーン)に相当する網膜に結像= "image-forming" させるような視覚= "vision" が、"image-forming vision" である。こちらは通例では「像形成視」と訳す。

しかし前者を「心的イメージ」、後者を「像形成視」と訳しては、原語のあいだのつながりがまったく見えてこない。意識での "image" と視覚での "image" が表裏一体の関係にあることこそが、この議論のキモなのである。そこで後者について、あえて定訳に従わずに「イメージ形成視」とした。

「『心的イメージ』の進化の鍵は、『イメージ形成視』の進化にあった」……と訳せば、原語どうしの結びつきが一目瞭然となる。

だがこれは、「訳を工夫した」という話だけで終わらない。意識での "image" =「心象」と視覚での "image" =「像」を安易に結びつけていいのかという、概念的な問題が浮かび上がるからである。

このあたりは、原著ではほとんど議論がなかった。原注で一箇所だけ、一階表象理論への言及があるだけだ。一階表象理論は心の哲学の理論で、外界や身体の知覚によって直接もたらされた(=一階の)対象を脳内で表現したもの(=表象)に基づいて意識を説明しようという理論である。(ところで "representation" を「表象」とするか「表現」とするかにも問題が潜んでいる)。像形成視の実現には脳内で一階表象を作り出すような神経回路が必要だとされているので、本書の主張は一階表象理論で裏づけられると言える。

しかしこのあたりの議論は本文ではまったくの言葉足らずだった。「"mental image" と "image-forming vision" が、"image" という語で結びつくんだから、それで十分だろ?」と言いたげなほどであった。原著者たちはこのあたりの問題に気づいていなかったのか、はたまた意図的な「トリック」だったのか……それはわからない。

ともあれ訳者あとがきでそのあたりの補足を書き加えたのは、こうした経緯があったからなのだ。

訳書の効用、翻訳の効用

以上のような問題に気づけるのは、われわれがひとつの原語に対して分野ごとに違う訳を当ててきたからだ。訳者としては悩みのタネにもなるが、上に挙げた "function" や "image" のように、原語を使っている当人たちも気づかずに混乱して(あるいは意図的に混同して?)使っている場合もままある。訳書を読む、また訳語を整備することには、原語を使っている当人たちよりわれわれのほうが早く問題に気づける(こともある)という効用があるのかもしれない。

また、訳者として翻訳に携わると、さらにいち早くこういった問題に気づける場合がある。もしかしたらそれが研究のネタにつながるかもしれない。実際に哲学研究では、重要語の意味の分析(文脈ごとの意味の違い)は重要な役割を果たしてきた(「ギリシア哲学での 'φύσις'(ピュシス) は『自然』なのか?」という問題など)。

あるいは上で述べたように、"life–mind continuity" の "mind" とはどういう意味の "mind" なのかについてしっかり分析したら、ちょっとした論文にはなるかもしれない(自分では積極的に進める気はないので、研究ネタにはなるかもしれないがここでバラしてしまおう:しかしこれを読んで実際にやろうという奇特な方がおられたら、協力は惜しまないのでぜひご連絡いただきたい)。

ともかく、翻訳には効用があるので、みんな積極的に翻訳してほしい!

という「けしかけ」で締めくくろうと思う。

研究者が学術書を翻訳をする学術的・社会的な意義(研究業界/社会全体にとっても訳者本人にとっても)については、いろいろと思うところがある。

これについては、稿を改めて論じたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?