絵本探求ゼミ第2期

第2回振り返り

我が子たちが幼かった頃に「これなあに?」「なんで?」「なんでこうなるの?」

とにかく聞いてくる、同じことを何回も繰り返して・・・今思うと懐かしい!

2期のゼミで興味深いテーマの一つ「科学絵本」ミッキー先生から、科学絵本は物語が組み込まれ子どもにわかりやすい絵や写真で感動を目指していることで子どもの心が動くというお話があった。

講義と参考文献から科学絵本とは?考えてみたいと思う。

【科学絵本の基本概念】

認識絵本のなかで、とくに科学分野のテーマを扱った本を科学絵本と呼ぶ。

科学絵本が扱うテーマ

・子どもにとって身近な動物や昆虫の生態や植物の植生などの自然

・人体のしくみ

・乗り物や建築物など人間が作ったもののしくみ

科学絵本の表現方法

・絵 (省くこともできるので低年齢向け)

・写真 (写真は定点観察ができる)

どちらが良いかは年齢や興味、対象者に合うものを選ぶ

科学絵本は「科学」の知識に単に絵を添えたものではない。

絵とことばの組み合わせにより、ページをめくって展開していくという「絵本」の性格も兼ね備えていなくてはならない。

こどもの好奇心に応える

図鑑

子どもの好奇心に応える筆頭が「図鑑」

「図」と「鑑」はにて非なるものである。

「図」・・・系図

「Wahtこれ何?」に答えるのは「図」

子どもに好奇心が芽生える3歳頃に「図」

図は、写実的な絵で動植物、魚類、鳥類など身近なものを1種類ごと1冊にまとめている。

代表「絵本図鑑」シリーズ(岩崎書店)

「鑑」・・・よく見る、一つを詳しく見る。

「Whyどうして、なぜ?」に答えるのは「鑑」

子どもに好奇心が芽生え、次は1つのものをよく見る段階へ→4歳~なんで?どうして?驚きに答える本はなくてはならない→「鑑」

代表「科学のアルバム」シリーズ(あかね書房)

1つものをじっくりと探ることができる。

例『カエルのたんじょう』穂村ひろし(あかね書房1972)

四季を追いながらカエルの一生をたどり、カエルの生態をあますことなく伝えている。

ほとんどの図鑑は「図」と「鑑」を合体してしまっている。

・見せて覚えさせるのが図鑑の目的

・感動して興味を持たせるところまでつなげるのが科学絵本

「わかる」を越えて感動を目指した

「かがくのとも」

「感動する→興味を持つ→見る→考える→確かめる→知る」まで深めることを目的とする。

「かがくのとも」感動に導く工夫がある。

科学絵本とは

①物語がある

②子どもにわかりすい絵がある。

③それを知ったことにより感動驚きがある。

多くの場合それに物語がついている。

子どもが興味を持つ切り口である。

子どもが親近感を持つような絵である。

かがくの中に物語が組み込まれている。

『ベーシック絵本入門』

生田美秋/石井光恵/藤本朝巳

ミネルヴァ書房2013

【物語】とは・・・

The novelist E.M.Forster once said,“The king died and then the queen died is a story. The king died,and then the queen died of the grift is a plot. The point is that the plot is not just series of interrelated events.

(David L.Russell.literature for Children:A Short Introduction. 8th edition.NY:Pearson,2015.)

王様とお妃様の2人の出来事がただ並んでいるだけ、出来事の連続は単なるストーリー

王様とお妃様に関連付け 出来事同士に関連性をつけるとプロット(筋書き)

科学絵本でも関連付けがあれば私たちを引き付ける。羅列だけでは心は動かない。物と物、出来事、この間に何か関連付けがあってこそ心が動く。

『初めて学ぶ 日本の絵本史Ⅲ』

鳥越 信/編

ミネルヴァ書房

『初めて学ぶ 日本の絵本史Ⅲ』より

「ものの見方の新しい視点」としての科学絵本

科学読み物、あるいは科学絵本というと、正確な(あるいは最新の)科学知識を学ぶものであると考えている人も少なくないようだが、元々、自然科学というのは、自然や自然現象を人間が解き明かしてきたものだから、科学読み物や科学絵本は、そういう「なぞとき」のおもしろさ、そういう科学を作ってきた人たちの「人間のすばらしさ」がわかるような物語であったり、予想をもって自分の頭の中でイメージして対象に問いかけるもの、それが科学読み物・科学絵本といった時“科学”の持つ意味であり“一科の学”としての何らかの「テーマ性」を持つものである。(引用)

「科学絵本」

「科学」+「絵本」の2語からなる造語

テーマ性を意味する語 + 絵本をめくって展開していく世界(ストーリー性を持つ)

「あるテーマに関して、ストーリー性を持って、めくって展開していく世界」

このことを、加古里子は、「はじめと終わりがあり、飛躍のある」と述べている。(『絵本の魅力』福音館書店2000)

作者自身が科学絵本を通して何を伝えたいか・・・つけどころ」を読者に知らせる

⇓

「読者自身の日常の再発見」「まだ知らない新しい事物や現象について見出していく面白さ」を知らせてくれる。

描かれているテーマにして「系統的に見る」という視点

⇓

・探索・探求のたのしさを感じる

・「法則的な認識」へと自分の認識を高める

⇓

「ものの見方の新しい視点」を与えてくれるようなものが科学絵本の特性と考えられる

私たちの生活には科学がとても身近である。

子どもたちの遊びの中でも、これなあに?ふしぎ?ちょっとした発見は科学に繋がっていると思う。お散歩に行って何かを見つけたり、音遊びや工作、遊びの際によく開いていた「かがくのとも」今も、幼稚園やおはなし会かせで折に触れ楽しんでいるシリーズ。

私がチームブレイクで紹介した絵本は科学絵本から。

幼稚園の子どもたちも、そして我が子も大好きだたった

"どろだんごつくり"

どんな土がいいか?あっちにいい土があるよ、大きさは?水を入れるといいょ、友だち同士の会話も広がったどろだんご作り。

土の湿り具合を確かめる、だんごの仕上げに細かな土をかける、土の粒子の違いを作る過程で比べている、布で磨く、強度あるおだんごを作れたら転がす、落としてみる、

自分の体験から絵本で追体験、また絵本から体験へむすびつけることでさらに面白がれる、この面白がる、ここから科学の芽が育っていくのではないか、と思う。

たなか よしゆき/ぶん

のさか ゆうさく/え

福音館書店 1989

今もある!?息子が小学校の時に参加したワークショップで作ったどろだんご。

粘土質の土を丸めてつくって乾いた細かな土で覆い余分な土を落として布で磨くの繰り返して

かたく固く仕上がった。

科学絵本というと「なんだか難しそう」とか「勉強するためのもの」なんて感じる方が多いようです。科学という言葉がつくためにそういう印象になってしまうのでしょう。(中略)物語絵本と同じようにまずは読んだ子どもたちに「楽しい」「面白い」と感じてもらうことが大切なのです。(引用)『かがくのとものもと』

この本のセクションタイトルは科学絵本の面白さを表すキーワードになっていると思った。

・科学はおもしろい!たのしい!・ふしぎな世界・どうなってるの!?・ドキドキワクワク・そんなきもちだってかがく!・「そもそも」から考える・右の逆が左。じゃあ左ってなに?・あたりまえを科学する・くらべると?あつめると?・自然はみんな生きている・暮らしのかがく・絵本から体験へ・いろいろなしごと みんなのしごとがつながってわたしたちのくらしがある。・あたりまえの日々を見つめる・つくってみるって実験だ・絵だから見える世界、見えない世界 な

ど 『かがくのとものもと』

チームで紹介のあった科学絵本

・子どもたちがよく知っている身近な虫、だんごむしをもっと知ることができる絵本。

・お天気も科学。夕焼けや雲の形などで明日の天気を探ってみる。

・ジャガイモが成長する時に地面の上と下ではどんな役割をしているか。

『ぼく、だんごむし』

得田之久/文 たかはしきよし/絵 福音館書店2005

『まるまるだんごむし』

須田孫七/著・監修 榎本功/写真 ひさかたチャイルド2006

『やあ!出会えたね ダンゴムシ』

今森光彦/文・写真 アリス館2002

『あしたのてんきははれ?くもり?あめ?』

野沢勇作/作 根本順吉/監修 福音館書店1993

『じめんのうえとじめんのした』

アーマE.ウェバー/文・絵 藤枝澪子/訳 福音館書店1968

ページ・ターナー

藤本朝巳/著 日本エディタースクール出版部2007

「ページの機能と展開の手法

ページ・ターナーの働き」

ページ・ターナー・・・ページをめくりたくなるしかけ

・ことばによるページ・ターナー 掛け合い型

・絵と言葉によるページ・ターナー

①問答型 ②問…謎…答型 ③積み重ね型

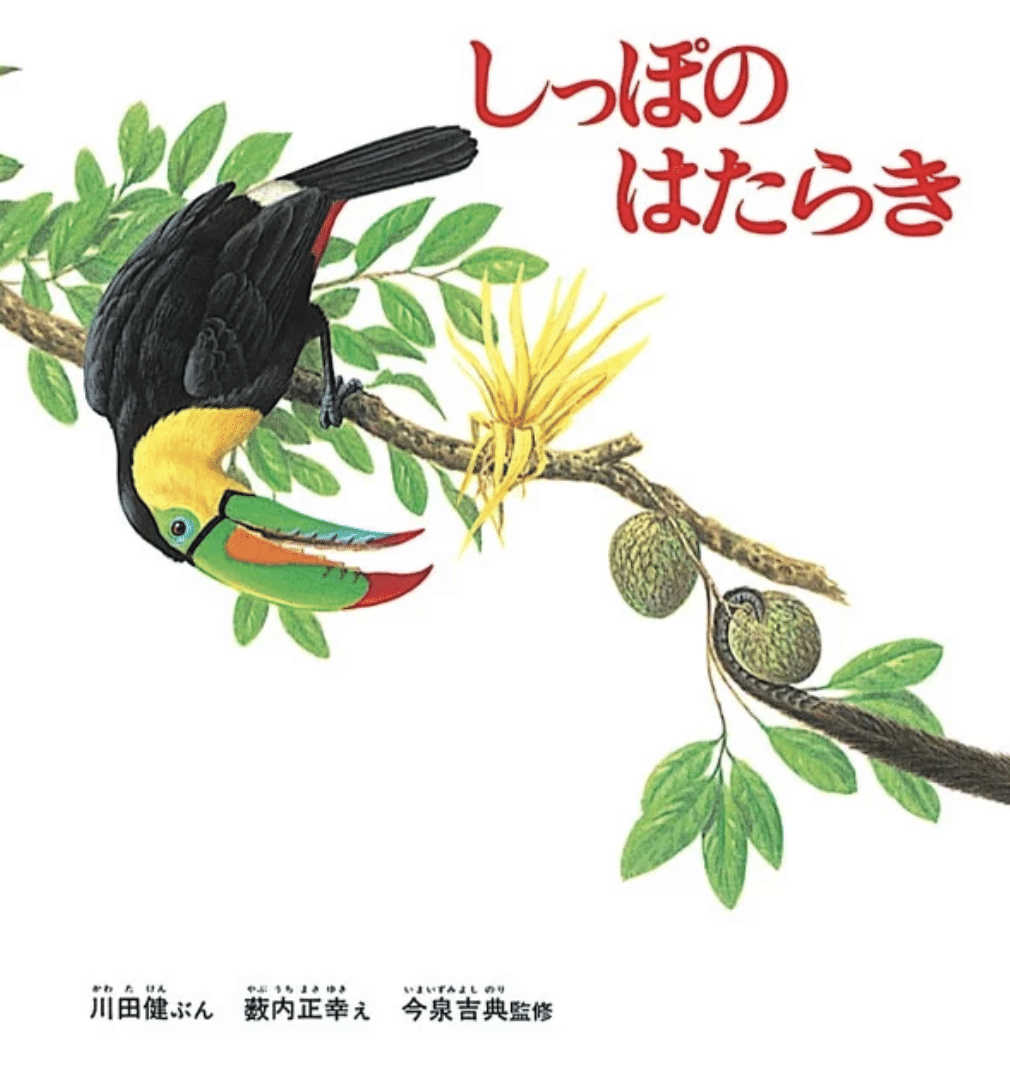

科学絵本でも仕掛けを用いて楽しめる絵本がある。

〈問…謎…答型〉

川田健/文 薮内正幸/絵 今泉吉典/監修 福音館書店1964

右側のページにしっぽの持ち主の情報が文であらわされしっぽだけが見えてめくると答えがわかる。

子どもたちや親子さん、大人の方とも楽しんでいる果物の絵本がある。果物の断面と表面、よく見るとこんな風になっているんだと再発見できる。

荒井真紀/作 福音館書店

黒い表紙の真ん中にくりぬかれた窓があり、その向こうに見える果物音表面をヒントに何の果物か当てる。

窓を開け果物全体を見る前に表面の模様に目が行くしかけ。ページをめくって表れるのは見事ないちご!

問…謎…答型で考える間に一緒に絵本を見て聞きしている友達やお母さんとの会話がうまれる。

チームで紹介のあった昔話絵本

『やまなしもぎ』

平野 直/再話 太田大八/画 福音館書店1977

・発端句(むかし、あるところに)で始まり結末句(どんどはらい)で終わる。

・三ぼんのまっかみち、三本のささ、三人きょうだいが順番に出かける→3つの法則

典型的な昔話にゆけっちゃ かさかさ ゆくなっちゃ かさかさなどのことばが軽快なおもしろさを出している。安定感のある聴きごこち。

『イタリアのむかしばなし 梨の子ペリーナ』

イタロ・カルヴィーノ/再話

関口英子/訳 酒井駒子/絵

・古くからイタリアに伝わる昔話

・末っ子ペリーナはありもしないうわさを流され魔女の宝物を探しに行くが途中にありえないような出来事に遭遇してしまう。

チームのYちゃん紹介してくれた絵本は初めて出会った絵本だった。お話に残酷に思われるような場面が出てくるのだが最後は幸せになる結末にほっとする。

酒井駒子さんの描く世界観がこのお話に合っていてペリーナの芯の強さと優しさ、理不尽なつらい目にあいながらも落ち着いて課題をこなすペリーナ。王子様の元へ戻ってこられた時のペリーヌの表情は何とも柔らかだ。

今回この絵本をご紹介いただかなかったら出会えなかったと思い、よい機会になった。

ミッキー先生の「若い感性での視点の選書ですね」という言葉が腑に落ちた。

昔話絵本も科学絵本も多くの絵本が出版されていて、自分の知っている絵本が限られていることを実感、ゼミで学ぶと今まで気づいていなかった視点から絵本をみることができた。最近、子どもたちが昔話を聞く機会がないまま成長してしまうこともあると聞く。折に触れ、昔話絵本も読んでいきたい。

科学絵本、図鑑がそばにあることでこれ何?どうして?の答えが見つかったり、そこからもっと知りたくなったり、楽しみながら気づかせてもらえるところがいいところだと思う。今回、かがくのともシリーズの表紙やことばもワクワクした。子どもに本を届ける大人が楽しむことで子どもたちに伝わるものがあると思う。

次回のファンタジーも楽しみ!

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?