第14作「男はつらいよ 寅次郎子守唄」1974年松竹

さて、第14作目です。

今回のマドンナは十朱幸代。

1942年に生まれている彼女は、本作撮影時32歳。

寅さんよりも、ほぼ一回り若いマドンナですね。

十代の頃から、テレビや映画で活躍してきた人ですが、僕の記憶に強烈に残っているのは、ロート製薬の「パンシロン」のコマーシャル。

YouTubeで確認していたら、このコマーシャルには、渥美清も出演しているんですね。

日本では大女優に数えられる人ですが、個人的に映画の出演作品で覚えているのは3本。

「震える舌」「魚影の群れ」「ウホッホ探検隊」です。

見てはいませんが、「極道の妻」シリーズにも出演していますので、女優としての芸域は広い人です。

ちなみに、この人のお父さんというのが十朱久雄という人。

日本映画の名バイブレーヤーですが、僕らテレビっ子世代では忘れられない人です。

子供向けドラマ「丸出だめ夫」で、主人公の父親「丸出はげ照」を演じていました。

覚えている人がいたら、かなりコアな「テレビっ子」ですね。

呼子ショー劇場のストリッパー役は春川ますみ。

彼女はシリーズ二度目の出演。前回は第二作目で、寅と見合いをする旅館の仲居の役でした。

女房に逃げられた亭主役は、月亭八方。

この映画の撮影時は、ちょうど東京12チャンネルの「ヤングおー!お−!」で、ザ・パンダの一員として活躍していました。

マドンナの参加するコーラス団のリーダーを演じるのは、上條恒彦。

この人は六文銭と一緒に、歌手として「出発の歌」を、大ヒットさせています。

ギターの覚えたての頃は、弾き語りでさんざん歌った曲です。

ドラマ「木枯紋次郎」の主題歌「誰かが風の中で」を歌ったのもこの人でした。

しかし本作に出演した後は、俳優業に軸足を移していますね。

「3年B組金八先生」では、社会科の教師役を演じていました。

思えば、金八先生を演じた武田鉄矢も、「幸福の黄色いハンカチ」で、山田洋次監督に抜擢されてから、俳優への道を歩き出したフォークシンガー。

その意味では、山田監督のキャスティングのセンスには唸るものがあります。

自分のイメージに合うと思えば、俳優の枠を飛び越えて逸材を見つけてくる嗅覚がすごい。

そして、この作品で語っておかなければならないのは、三代目にあたる下條正巳のおいちゃんデビュー作であること。

しかし僕が寅さんシリーズを始めて見たときには、おいちゃんはすでにこの人でしたので、違和感は全くありませんでしたね。

「お待ちしておりました」というところです。

山田監督に指名されたとき、本人は、自分の役柄の守備範囲である医師か大学教授の役だと思ったそうです。

しかし、話を聞けばなんとおいちゃんの役。本人は相当に悩んだそうです。

実は当時の下条さんは、椎間板ヘルニアで胡座がかけなかったそうです。

なるほど、映画の中ではおいちゃんは常に正座をしていました。

「そんなおいちゃんがいても良いんじゃないですか。」

大役の指名に緊張しきっていた下条さんは、山田監督のその一言で、吹っ切れたとのこと。

確かに、三代目のおいちゃんの味は、初代森川信でもなく、二代目松村達雄でもなく、彼独自のものになっています。

以降、下条さんは、シリーズ最終作まで、おいちゃん役を全うすることになります。

さて、オープニングの夢のシーン。

昔々、ある村に働き者だけれど、子宝に恵まれない夫婦がいたというお話。もちろん、博とさくらのこ先祖様(?)です。

夫婦が来る日も来る日も、産土(うぶすな)の神に、お百度を踏んでいると、その満願の日、その社に後光が射し、なんとその先に赤ん坊が泣いています。

すると、妙なる楽の音が。

現れた四角い顔をした産土の神が、二人に告げます。

「よきかな、よきかな。名は寅次郎と命名す。」

頭を下げる夫婦の前には、小判や鯛がズラリ。

なるほど。

つまり、本作では「子供」が物語の重要なキーになるというフリですね。

さて、タイトルクレジットの背景が、本作では珍しく柴又界隈ではありませんでしたね。

たいていは寅が江戸川堤あたりでいろいろとやらかした後、最後は帝釈天のカットに「監督・原作 山田洋次」とクレジットされるのが定番ですが、今回は違いました。

ずっと、旅先の寅次郎のカットでしたね。

テーマ曲の構成もいつもとは違いました。つまりは、山本直純によるテーマ曲は、作品ごとに、きちんと録音しなおされているということです。

さて、柴又の参道を、勢いよく自転車に乗ってとらやに向かうさくら。

博が作業中の事故で、腕を機械に挟まれ、救急車で運ばれたばかりでした。

博が担ぎ込まれたのは吉田病院。

現場責任者のタコ社長も気が気ではない様子ですが、おばちゃんの帝釈天参りも功を奏し、幸いにも博の怪我は大事には至らず一同はほっと一安心。

責任を感じたタコ社長は、騒ぎでろくに昼食も取れなかった一同に出前の寿司を提供します。

その夜、利き腕が不自由な博が、夕食に悪戦苦闘しているところへ御前様がお見舞いにやってきます。

とらやの安普請な大黒柱(?)が不在だという話をしているところへ、ひょっこりと帰って来た寅。

博の怪我をきっかけに、一同は将来のことについて語り始めます。

こんな大事件が起きても、どこ吹く風の寅に一同は不満顔。

しかし話をふられると寅は、実は自分の葬式のための貯金を始めていることを告白します。

いつも迷惑ばかりかけているとらやの面々に、負担はかけられないと言うわけです。

ホロリとする一同ですが、調子に乗ったこの後の「寅のアリア」が一同の神経を逆撫でさせます。

結局おいちゃんも博もブチ切れ、おばちゃんは泣き出す始末。

面白くない寅はカバンを掴んで出て行こうとしますが、やはりそれでも止めてくれるのはさくら。

寅は、貯め始めた郵便貯金通帳とハンコを「博の医者代に使え」といってさくらに渡します。

その通帳の名義は、「諏訪さくら」に・・・

佐賀県唐津市では、唐津くんちが真っ盛り。鯛や鯱、龍、獅子の曳山が街を練り歩きます。

そして、神社では、寅の啖呵売の声が威勢良く響きます。

シリーズのロケ地は、お盆公開の作品では北へ、正月公開の作品では西へというのが定番になってきました。

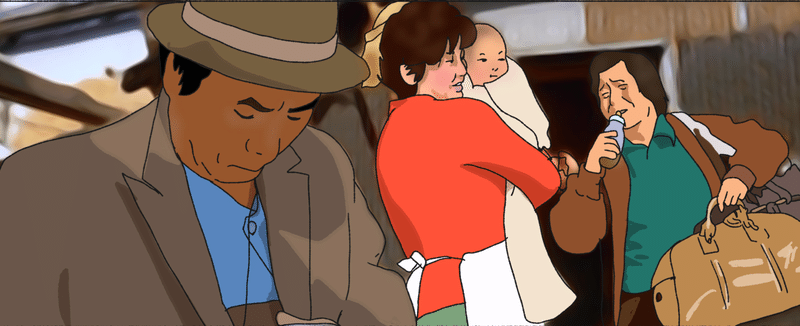

呼子の港町を歩く寅。

アンパンを食べながら、港を眺めていると、呼子ショー劇(ストリップ劇場)の通路を、赤ん坊をあやしながら歩いてくる女性。

その後ろには、いかにも甲斐性のない風采の男が一人。

女の話によれば、女が抱いていたあかちゃんは男の子供で、母親には逃げられているとのこと。

泣きっ面にハチの男は、赤ん坊をコインロッカーに捨てるかなどと言って、女に窘められています。

確かに、70年代にはそんな物議をかもす事件もありましたね。

映画は時代を映す鏡です。

その夜、旅館で寅が一人酒を飲んでいると、隣の部屋からは、泣き止まない赤ちゃんを怒鳴りつける男の声。

寅が襖を開けると、そこには昼間の男が、赤ん坊相手に悪戦苦闘しています。

事情を聞いている寅は、男と一緒に、赤ん坊をあやしながら飲み始めます。

しかし、翌朝になると、寅の枕元には男の書いた置き手紙が。

「この子をよろしくお願いします。ご恩は必ずお返しします。佐藤幸夫」

ひょんなことから、赤ん坊を背負い込んでしまった寅。

しかし、母親から捨てられた赤ん坊を、我が身に重ね合わせてしまった寅は、この子を放ってはおけません。

その子を背負ってなす術のない寅が向かう場所は、やはりとらやしかありませんでした。

赤ん坊とともに無精髭で戻ってきた寅を迎えたとらやの面々は、言葉を失います。

疲労困憊の寅は、二階に上がって寝込んでしまいますが、寅が子連れで戻ってきたことは、たちまち柴又界隈の噂に。

それを耳にした御前様が、とらやの様子を見に来ます。

おいちゃんもおばちゃんも、赤ん坊を寅の子だと思い込んでしまっているので、完全に情緒不安定。

さくらも博も頭を抱えてしまいます。

そこへ寅が二階から下りてきて、とらやの不穏なムードを察知。

一同の勘違いに気がつき、事情を説明しようとしたところで、赤ん坊が泣き出してしまいます。

旅の疲れで、熱が出てしまった赤ん坊を、怪我でお世話になった吉田病院に連れて行く博とさくら。

しかし、てっきり二人の子供だと思って診察した医師と看護婦(当然今なら看護士)に、そうではないことを告げるも、二人は生年月日も名前も知りません。

寅が連れて来た赤ん坊の面倒を見ながら、大忙しのとらや。

しかし、騒動の張本人の寅は、赤ん坊を連れてきたところで自分はお役御免とばかり、涼しい顔。

赤ん坊には触れようともしません。

さくらにも意見され、面白くない寅が、ブラリと外へ行こうとしたところに現れたの一人の女性。

昨夜、赤ん坊の診察に立ち会っていた吉田病院の看護婦木谷京子(十朱幸代)でした。

彼女は、夜勤明けで、買い物ついでに寄ったとのこと。

突如現れた美女を、呆然と見つめる寅。

その美しさに、一瞬で一目惚れです。完全にいつものスイッチが入ってしまいます。

実は彼女の存在を以前から知っていた博とさくらは、二人が出会う「危険性」を予想はしていました。

しかし、ついにその時は来てしまいました。

京子にいいところを見せようと、先ほどの態度をコロリと変えて、子供好きを演じようとする寅に一同も呆れ顔。

彼女が団子をお土産に買って帰ってしまうと、寅のその豹変ぶりに呆れた一同は、抱いた赤ん坊を、もう誰も受け取ろうとはしません。

タコ社長から、最終的に赤ん坊をおんぶさせられたのは帝釈天の寺男源公。

しかし、このあたりの展開を文章にしてしまうと、まったく「可笑しさ」が伝わらないのがなんとも歯がゆいところ。

もちろん、これが笑えるのは、天才渥美清の喜劇演技によるところが大きいわけですが、まさに喜劇の奥深さでもありますね。

それがコントとの違いとも言えます。

役者たちは、誰一人ふざけていないわけです。もちろん、志村けんのような「ヘン顔」もなし。

誰もが真剣に怒り、泣くからこそ「可笑しさ」が生まれるというのが人情喜劇の笑いのメカニズムです。

従って、少々言い訳にもなりますが、これだけ詳細に物語のネタバレをしても、寅さん映画に関しては、映画の面白さは決して損なわれるものではないと思う次第。

さて、恋愛モードにスイッチの入った寅は考えます。

とりあえず、病院の京子とつながるものは、なんといっても赤ん坊です。

子供が出来なかったおばちゃんが親身になって面倒を見る赤ん坊は、健康に育っていますが、これをなんとしても病気にしたいのが寅。

もちろん、吉田病院へ連れて行くためです。

些細な症状を口実にして、なんとか病院に連れて行こうとしますが、もちろんその魂胆は誰の目にもお見通し。

なんとしても「やむなく」の体を強調したい寅ですが、それで病院に向かえば、なんと肝心の赤ん坊を忘れてしまう始末です。

仕方なく一人で吉田病院の周りを所在無くウロウロする寅。

京成線のガード下から、患者を見送る京子を見つけて、そっと見守ります。

ちなみに、京子の務める吉田病院は、足立区に実在していました。京成線「京成関屋」駅の近くですね。

名前は、「吉田医院」になっていましたが、ストリートビューで確認したら、映画でも確認できた「注意桁下高さ1.7メートル」の看板が確認できたのでおそらくここでしょう。

本シリーズでは、当時の町並みを映すシーンでは、よく電柱の番地表示看板が確認できるので、それを頼りに、そのロケ地が今現在どうなっているのかをストリートビューでチェックするのも楽しみの一つ。

寅さんシリーズロケ地巡りをしたわけではありませんが、そこが自分の知っている場所だったりすると、けっこうワクワクします。

さてその頃、帝釈天にタクシーで乗り付けた男女のカップル。

一人は佐藤幸夫、つまり赤ん坊の父親。もう一人は、寅とも面識のある呼子ショー劇の踊り子です。

源公にとらやを案内してもらった二人は、九州からとらやを訪ねた事情をさくらとおいちゃんに説明します。

子供を引き取るという父親に、黙っては渡せないさくらとおいちゃん。

特に、赤ん坊を我が子のように面倒見てきたおばちゃんは、納得がいきません。

どれだけの愛情を込めて、赤ん坊の世話をしてきたかをさくらが二人に説明すると、女の目には涙が。

彼女には、自分の子供を、この赤ん坊くらいの時に死なせてしまった辛い過去がありました。

実の母親ではないけれど、自分が責任を持ってこの子を育てると一同に告げ、赤ん坊を引き取っていく二人。

その夜、帰ってきた寅に、ことの経緯を説明するさくら。

黙って聞いていた寅は、一同にポツリと言います。

「迷惑かけて、すまなかったな。」

京子は忙しい仕事の合間を縫って、地元の合唱クラブでコーラスをしていました。

コーラスの指揮をするのは、地元のおもちゃ工場で働く大川弥太郎(上條恒彦)。

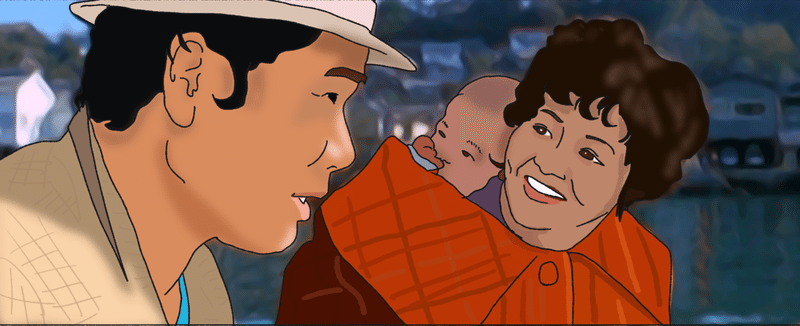

江戸川土手で、さくら一家が休日を過ごしていると、京子と遭遇。

彼女はとらやに招待されます。

京子を囲んで、その夜はにぎやかな夕餉。もちろん寅は上機嫌です。

こういう場を盛り上げるのは、いつもの寅の役割ですが、今回のマドンナはなかなかお茶目です。

寅も顔負けのギャグを次々と繰り出す京子に、腹を抱えるとらやの面々。

このタイプのマドンナは、確かに今までいませんでした。

そして帰り際には、自分たちのコーラスに、しっかりとさくらを誘う京子。

もちろん、その横で寅は、京子に近づける絶好のチャンスとばかり、自分も同行する意思を伝えます。

そういうことになれば、とらやではブラブラしているだけの寅は、コーラスの練習日の土曜日を指折り数えるだけ。

しかし、税金の締切日を指折り数えるタコ社長とはたちまち大喧嘩です。

寅が戻って来れば、ささいなことでの喧嘩は、とらやでは日常茶飯事。

ちなみに、ここまで、シリーズを順番に見てきてやっと気づきましたが、短気で喧嘩っ早い寅は、それを止める人がいないところでは決して手を出していませんね。

それで思い出したことが1つ。

柳田邦男が、民俗学の見地から、花見の喧嘩は、止めてもらうことが前提の日本人特有のコミュニケーション・ツールとして機能していると書いているのを読んだことがあります。

山田監督がシナリオを練り上げる過程でも、その辺りのことは十分に意識されていたかもしれません。

よくよく映画を見れば、車寅次郎は相当に粗野で、暴力的な人間です。

しかし、それでも見ている方が不快ならないのは、喧嘩のシーンは、必ず喜劇的デフォルメがされているからでしょう。

もちろん浅草のストリップ劇場の舞台で鍛えた渥美清の演技力のたまものであることは言うまでもありません。

さて、待ちに待った土曜日です。

さくらに付き添い、コーラスの練習場に向かう寅は、お供に源公を引き連れています。

愛しのマドンナと対面するときは、からっきし意気地のなくなる寅は、この頼もしい(?)相棒をいじることで、いつもの調子を出そうという魂胆。

しかし、案の定これは裏目に出ます。

京子にリーダーの大川を紹介されると、早速コーラスに加わるさくら。

このシーンですが、大川のセーターに穴が空いているのがわかります。そして、そのセーターに指揮棒を通してひっかけている何気ないカット。

上手いんだよなあ。

もうこれで、この人物が、貧しく飾らない素朴な青年であることが見ている方には伝わります。

つまり、それは翻って寅にとっては、強力な恋敵になるということ。これが予想できてしまうんですね。

さてコーラスの練習が再開されますが、はなから京子に会うだけが目的の寅が、黙って見学出来る訳がありません。

預かったさくらのバックから口紅を取り出すと、源公にちょっかいを出し始めます。

さくらは気が気ではありませんが、団員たちはそれを見て吹き出してしまいます。

場面は変わって、喫茶店。

京子を前にして、さくらは寅に怒り心頭です。

結局、それで練習は中止になり、大川は気分を害して帰ってしまうそいう展開になっていました。

さくらの小言も半分は聞き流している寅ですが、京子の手前もあり、これから大川に会いに行って謝ってくると言い出します。

さくらからちゃっかり軍資金をせしめると、一升瓶を下げて、大川のアパート幸福荘に向かう寅。

大川はすっかり寅のペースに丸め込まれ、一緒に酒を酌み交わしているうちに、恋愛談義が始まります。

寅の恋愛指南は、1作目の博、そして、10作目の東大助教授に続き、3度目。

すっかり意気投合する二人ですが、大川の楽譜の譜面台からポロリと落ちた一枚の写真。

そこに写っていたのは、木谷京子でした。

つまりは、この髭面の男が、自分の恋敵だと判明する訳なのですが、寅は大盛り上がり。

この風采のあがらない貧乏な音楽青年に、京子が心を動かすはずがない。

自分のことは棚に上げて、この恋が成就する訳がないと決めつけた寅は、男の正しいふられ方を、大川に懇々と説き始めます。

その頃、昼間のお詫びにと、さくらはとらやの夕餉に、京子を招待。

団欒で語り合っているところに、いい調子で酔っ払った寅が、大川を引き連れてご帰還。

京子の姿を見た大川は、思い余って、寅が止めるのも聞かずに、仁王立ちのまま京子に告白。

「急性盲腸炎で入院したその日から、僕はずっとあなたが好きです。」

このシーンも思わず上手いと唸ってしまいました。

告白する大川のメガネです。

フレームが折れていて、そこをテープで巻いているのがハッキリわかります。

何気ない演出ですが、もうこれだけで、この青年の思いは、間違いなく京子に届くと匂わせてくれます。

大川は、そのまま走り去ってしまいますが、告白された京子もそれを追いかけるようにとらやを後にします。

こうなると、もう青年の悪態をつくしか出来ない寅。

しかし、自分には逆立ちしても出来ない「愛の告白」をやってのけた大川に、寅は敗北感を感じていました。

翌日、病院の昼休みに、大川のアパート幸福荘へ向かうために京成関屋駅に降り立つ京子。

駅の階段を上がってくる大川は京子に気づくと、昨夜の非礼を詫びます。

しかし、それには首を振り、ここに来た訳を大川に告げる京子。

「あなたに会いたくて。」

大川の想いは、しっかりと京子に届いていました。

その頃、恋の指南役は、昨夜の二日酔いでダウン。とらやの二階で唸っています。

そこへ、脱兎のごとく走りこんできた「髭中顔だらけ」(おばちゃんのセリフ)の大川青年。

とらやの面々へのあいさつもそこそこに「寅さーん!」と叫びながら二階へ駆け上がります。

昨夜の大川の衝撃の告白は、みんなが目撃しているので、二人の展開はやはり気になるところ。

大川が一同に礼を述べ、満面の笑顔で帰った後で、さくらが様子を伺いに二階へ。

すると、酔いも覚めた寅は、二階で旅の支度をしていました。

かくして、シリーズ14回目の失恋が、ここに悲しくも成立。

ふられるとたかをくくりながら指南した教え子は、正攻法で愛を告げ、見事にマドンナの心をさらっていっていったわけです。

旅に出ようとする寅に、さくらは寅から渡された通帳とハンコを返します。

「使わなくて済んだから。」

先立つものが不安だった寅は、それを受け取るとさっと背広の内ポケットに。

「じゃあ、また少しずつ貯めといてやらあ。」

強がる寅に、さくらは涙をためながら言います。

「ありがとう。あてにしてるわ。」

いいんだよなあ。

喜劇の天才渥美清もさることながら、やはりさくらの存在がないと、このシリーズは絶対に成立しないとつくづく思わせてくれます。

さて、恒例の正月シーンは、めずらしくとらやが舞台ではありません。

大川の狭いアパートに、ぎゅうぎゅう詰めに集っているコーラス団の新年会です。

さくらもそこに呼ばれています。

神妙な顔をした大川が、集まった団員達の前に立って宣言します。

「結婚します。」

盛り上がる一同。もちろん大川の視線の先には、うつむきながらも笑顔満面の京子の姿がありました。

一方寅は、九州呼子で渡し船に乗っています。

そこに乗り込んできたのは、あの赤ん坊をおんぶした彼女です。

聞けば、今は女房に逃げられたあの亭主ごと引き取って暮らしているとのこと。

その男が遠くの船着場で手を振っています。

屈託無く笑う赤ん坊に目を細めながら、彼女は男に向かって叫びます。

「おとうちゃーん!」

次回は、第15作「男はつらいよ 寅次郎相合傘」です

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?