「量子サッカー」とは「キバハゲデュエル」である。【『しあわせの理由』(グレッグ・イーガン)ネタバレ有感想】

はじめに

グレッグ・イーガン(Greg Egan)はオーストラリア出身のSF作家で、『ディアスポラ』や『順列都市』などハードSFの作品で知られている。今回はそのイーガンの短編集『しあわせの理由』の各短編の感想記事だ。

SF短編小説のオールタイムベストにも選ばれるような短編集だけはあり、収録されている作品はどれも珠玉のものばかり。「SF小説」というフォーマットで「愛」や「幸福」、「死」といった人間存在の根源的な問いに対してアプローチしていくような、イーガンの深く鋭い洞察に触れることができる。

面白すぎて1万字の感想文になってしまいました。がっつりネタバレしてるので注意です。個別に書いたので感想のテンションがバラバラな点もご容赦ください。

思考が肉体を超越するとき――『適切な愛/ APPROPRIATE LOVE』

表題にあるとおり「愛」をテーマにした作品。主人公のカーラは、事故により死の淵に立った夫を救うため、自らの身体の中で夫の脳の生命維持を行うことを強いられる。夫の脳を擬似的な胎児として体に宿していく経験のさなか、カーラの肉体はクリスの脳に対して母性愛を感じようとする。その感情を必死に抑え込み、夫に対して向けるべき適切な愛(=異性愛)へと制御できるようになった結果、愛そのものが空虚なものに感じられてしまうという話。

脳を身体に宿すことへの嫌悪感やお金の問題が夫への愛に割り込んでくるのはこのテーマを扱う上でかなりリアルだと思う。というのは、たとえばこの話が無償の愛を賛美するものだったならば、そう言った葛藤は余計なものとしてカットされてしまうに違いないからだ。

後半部、主人公が夫のクリスを"出産"してからの描写において、クリスを指す呼称は「クリス」や「かれ」に加えて「その子」が用いられるようになる。この表現についてはいろいろと解釈ができそうだが、個人的には主人公がクリスを「パートナー」としてではなくクリスという肉体そのものとして捉えていることを意味しているよう感じた。

一連の"妊娠"に伴う自身の肉体=本能との戦いの中で、主人公にとって「クリス」が意味するものは微妙に変化していく。クリスは生きているのか?クリスは自分の中で何かを感じているのか?クリスは自分の子供なのか?……これらの問いに対して矛盾なく答えるために理性が導き出したのは、クリスの脳が単なる灰色の肉塊であるという洞察だった。

クリスという肉体に対して本能が抱いた不適切な母性愛を理性の働きに従って打ち消したとき、主人公の思考は肉体を超克してしまった。母性愛の抜け落ちた穴を埋めるように、脳が今度は適切な異性愛をそこへ向けたとしても、肉体を超克した思考はそれを「単なる隷属の一形態」と看破する。それでもなお「それ」ではなく「その子」と呼ぶのは、もしかしたらわずかに残った母性愛の残滓がそうさせるのかもしれない(英語からの翻訳なので的外れかもしれないが)。

本作品は主人公とクリスとの関係がいずれ破綻することを示唆するバッドエンドのような終わり方をしているのだが、一方で「本能に対する隷属からの解放」という観点ではグッドエンドとして描かれているようにも感じる。

イーガンの意図がどうあれ、個人的にはバッドエンドとして読みたいと思った。主人公が陥っているのは込み入った離人症というか、自身の本能的なふるまいを外側から眺めている状態に当たると思うのだけれど、自己の存在を肉体に依存している時点でそれは仮想的な思考にしかなりえない。その先にあるのは単なる夫婦関係の破綻などではなく、思考にとって不合理なハードウェア=肉体からの脱却、見ようによっては死を希求する態度だ。

もし私が肉体をもたない存在であったならばグッドエンドとして捉えることができたかもしれないが、2024年の地球において、人類の電脳化はまだ行われていない。

人生は未来に向かって走ること――『闇の中へ/ INTO DARKNESS』

世界に突如現れたワームホールと、そこで人命救助に奔走する「ランナー」の話。ごく微小な未来に接続した時空間ワームホールという設定で時間と空間とを巧みに重ね合わせている。

人生は前に向かって走ること。ただし未来は見えないし、過去には手を加えられない。ただし、いつか決断を求められたときに、必ずしもいい方向に進めるとは限らない。寓話として読めばこんな主題を抽出できると思うが、それだと舞台設定の精緻さにくらべてテーマの描写が直接的すぎやしないかということを思ったりした。何か隠された主題があるんじゃないか?と初見では感じた点は正直に書いておく。おそらくはこの理解(人生の在り様についての話という意味)で間違っていないと思う。

もう一つ印象に残ったのは確率の話。ワームホールが次の1分後に消滅している確率は3.8%だから、発生してから何分が経とうと、その時点から次の1分後までに消滅している確率は変わらない、という話がくどいほど繰り返される。「危険は増加しない」は主人公のジョンが自分を落ち着けるためのキーワードになっているのだが、これにも何か意味を見出せそうではある。ただ緊迫感を演出しているだけかもしれないが。乱暴に解釈するならば、先ほどの寓話的要素と合わせて「人間は、今を生きるしかできない」という言葉に尽きるのではないかと思う。「危険は増加しない」というワードがひっくり返って「希望は増加しない」という意味になってしまうのは皮肉だけれど。未来が見える=確定してしまうと希望も何もないと読むのは深読みしすぎなんだろうか。

でも、イーガンはSFを通して物語というより現実を描こうとしているのかもしれないとは思った。ストーリーより設定の面白さのほうに目が行ってしまった作品。

狂気の共約不可能性――『愛撫/ THE CARESS』

芸術作品を現実に再現するというパフォーマンスはそんなに突飛なものに感じられないかもしれない。でも、見せかけではなくて本当に再現するとしたら?そして、それができてしまうとしたら?

個人的には前の二編に増してテーマが読み取りにくいと思った。冒険活劇じみた描写であったり、芸術の世界を現実に再現することで世界を変容させるみたいな思想は面白いけれど、オチが意味しているものがいささか不明瞭だ。他方、サイコスリラーサスペンスとしての描写は優れていると思う。

アンドレアス(実際この短編で最も魅力的な登場人物だ)の企みとはなんだったのか。主人公のそれを挫こうという試みはうまくいった(いっている)のか。示唆されているだけにとどまっているが、読者の解釈次第ということだろうか。

なんとか解釈してみよう。作品内に登場するリンドクイスト主義とは「芸術を現実に再現せしむることで周囲の世界を変容させる」のを目的としている。ならば、アンドレアスの企みとはそもそも主人公がこのまま人生を歩むことなのではないだろうか?主人公は芸術の世界そのもの、もしくはそれに最も近くで触れた人物なのだから、形而上的存在としての彼は常に芸術=理想の世界との接点なのである。

あまりに観念的すぎて、もはや企みとすら呼べないような気もする。正気とか狂気は社会が定めるものだが、少なくとも現実の、そしてこの作品に登場する社会の倫理体系とは価値観レベルで相いれない。つまり彼は狂っていた。この作品は純度100%の狂気との相対そのものを描いているのである。

理屈をつけるのが苦しい。どうも的を射ていない気がする……。どうでもいいけれど、的を得るという表現は誤用じゃないんだってね。正鵠も得ていいらしい。

あまりよい感想が書けなかったけれど、不明瞭な結びのおかげで、アンドレアスのゾクゾクするような狂気が印象に残り続けるような気がするなと感じたのは残しておく。

道徳が現実を追認する瞬間――『道徳的ウイルス学者/ THE MORAL VIROLOGIST』

主人公はキリスト教を過剰に信仰するウイルス学者。神に与えられた道徳律を現実のものとするウイルスを開発し世界にばらまくが、致命的な欠陥があることを娼婦の女性に指摘される。現実と道徳律との矛盾に直面した彼は……。

ウイルスの仕組みを飲み込むのに時間がかかった(この短編集の作品のほとんどは設定の理解にカロリーを使う)けれど、道徳律の方を現実に合わせて修正するというオチは面白かった(これが書きたくて書いた作品という印象も受ける)。現実の問題を皮肉っているような印象もある。

この話に登場する「娼婦」は現実とか世俗の象徴として描かれていて、(キリスト教道徳的な)不義の女と、(その道徳の中にあっても歓迎されるべき)無垢な赤ん坊の母としての側面を同時に持っている。主人公は道徳律のナイフとそれを具象化したウイルスで世界を黒か白かの二つに切り分けようとするけれど、現実世界はそう単純じゃない。無理が生じて当たり前よねってことを表現しているのかも。

一つ前の『愛撫』と合わせて良質なキ◯ガイ狂気を鑑賞できる作品。

情報は夢を見るのか?――『移相夢/ TRANSITION DREAMS』

個人的にこの短編集でイチオシの作品。

脳をコンピュータでシミュレートすれば人間を電脳化できるという発想は特段変わったものではないが、そこからどんな事態が発生するだろうか?という問いに対する答えが面白い。人によっては「魂」の不在を問題にするかもしれないが、イーガンの発想は「移相夢」だった。

意識は脳の活動により生まれる。脳神経ネットワークとその反応をソフトウェア的に完全に再現したものが仮に存在するならば、その"コピー"が活動することによって意識もまた同様に生ずるはずだ。この場合活動というのは、データやネットワークの変化、つまりソフトウェアが動的な状態にあることを意味する。"コピー"の生成過程、記憶や性格、脳神経活動にかかわるホルモン分泌などのパターンがデータストレージ上に構築されたり、複写されたりするとき、ソフトウェアは事実上動的な状態にある。つまり、そこに精神活動が発生している。ソフトウェアは複写前の状態を完全に再現するため、生成過程の精神活動の記憶を保持しない。この記憶されない精神活動を"移相夢"という。

終盤、この物語自体が主人公の見ている"移相夢"であることが示唆される。埋葬のヴィジョンとともに主人公は自問する。わたしはだれなのだ?コンピュータ上で再現されて目覚める男は一体だれなのだ?。譫妄状態で見る幻覚のように不確かになっていく描写のなかで、最後の一文が美しく光る。

自らに美しい幻影をつむぎ、死をまったく別のなにかと誤解して。

当たり前といえば当たり前なのだが、"コピー"自体は本人(この場合は物理的な実体をもつ人間という意味で)との連続性をもたない。どちらかというと一卵性双生児のようなものだ。電脳化の過程で"古い体"は生命活動を停止してしまうのだから、それは個体としての死に他ならない。むしろ、"コピー"とそれ以前の本人とを同一人物とみなすほうがロマンチズム的発想と呼ぶべきように感じる。

SF×ハードボイルドは相性がいい。――『チェルノブイリの聖母/ OUR LADY OF CHERNOBYL』

あるクーリエ(小口物品輸送の請負人のこと)が殺され、輸送していた絵画が盗まれた。私立探偵の主人公は絵画の捜索を依頼される。捜索対象は一見なんて事のない東方教会の聖像画『ウラジーミルの聖母』を描いたもの。しかし、依頼主の大富豪は見つけ出してくれれば全財産を譲るという。主人公は不審に思いながらも絵画の捜索に乗り出したが……。

この作品集の中ではかなり読みやすいんじゃないだろうか?SFというよりハードボイルド小説のような趣。難解な設定は鳴りを潜めていて、サイバー探偵七つ道具が出てくる程度。

語るべきことはそう多くない。つまり、ハードボイルドものの主人公は実用主義の奴隷でいられず、最終的には「正しいことをする」欲求に抗えないということ。やっぱりSF×ハードボイルドは相性がいい。

「量子サッカー」とは「キバハゲデュエル」である。――『ボーダー・ガード/ BORDER GUARDS』

これまでの作品を読んでわかるとおり、イーガンの作品はめちゃくちゃ難解な設定をぶち込んできがちだ。そしてこの『ボーダー・ガード』でもその「らしさ」は存分に発揮されている。この作品に登場する「量子サッカー」なるスポーツについての解説を聞いてみよう。

量子サッカーとは、フィールド全体に薄く広がっている(つまり均等に分布している)波動に対してフィールド上のプレイヤーたちがそれぞれエネルギーを注ぎ込み、波動が局所化するのに必要なエネルギー・モードの値域への遷移を引き起こし、波動の各単振動がゴール内で互いに位相を一致させることを目指す競技である。この『ボーダー・ガード』作中ではもっとも単純な準古典力学的かつ非相対論的なルールで行われており、選手は古典物理学的に扱われる。

意味不明すぎる。思わず宇宙猫が飛び出してしまった。現代人の理解を超えた競技を持ってくるな。

物語の前半部分ではこの謎競技がさも一般的なスポーツかのように描写されている。正直全くもって理解不能なのだが、わからないなりに何とか読み進めていくとなんとなく「今熱いシーンなんだな」とか「敵プレイヤーが何かすごい技を決めたんだな」みたいなことがわかってくる。でも内容は1ミリも頭に入ってこない。

なんというか非常にシュールな読書体験だ。現実でもルールのわからないスポーツを眺めるときはこれに近い気持ちになるけれど。文章で(しかも非常に難解な自然科学用語を交えて)説明されるから余計にチンプンカンプンになるし、試合描写がクライマックスへ近づくにつれて緊迫感が増していっても相変わらず競技内容は意味不明だから変な笑いが込み上げてくる。

一番お気に入りなのが主人公のチームがゴールを狙うシーン。

そして、一瞬、動きを止めた。

それから崩れ始めた。

審判が、「四十九・八パーセント」

波束の緊密さが不足していたのだ。

ジャミルは肩をすくめて失望感を無理に追いはらい、気分を逆方向に切り替えた。

いや知らんて。ここで耐え切れず爆笑してしまった。

あくまで私の感想でしかないのだが、「量子サッカー」はユーモアとして描写されているのではないかと思った。意味不明な競技でめちゃくちゃ真剣に戦い、登場人物たちがそのルールをさも常識のように語るというユーモア。そう捉えるとこの競技の難解さもストレスなく楽しめるような気がしてくる。

あれ?そういえば同じようなものをどこかで見たことあるような……。

あっ!「キバハゲデュエル」だコレ!

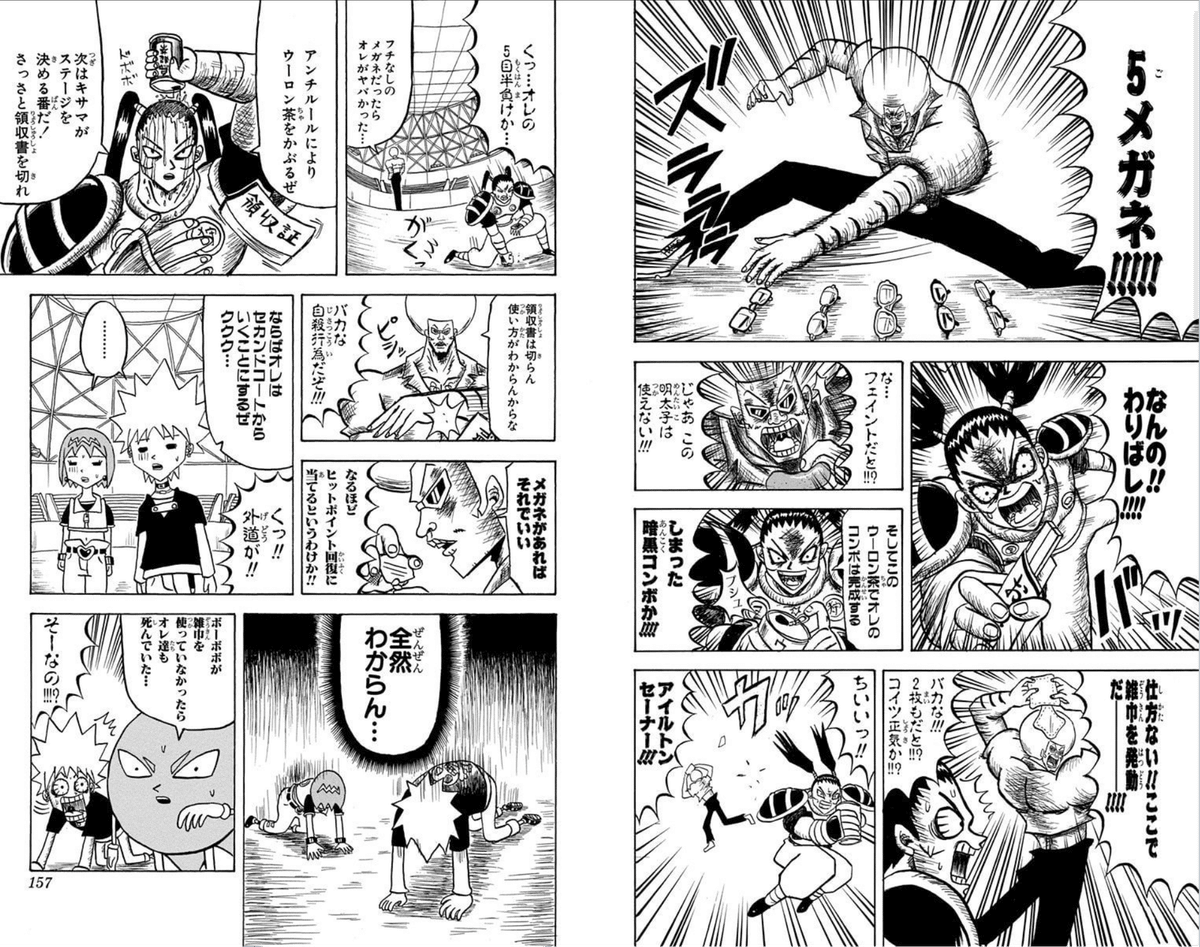

「キバハゲデュエル」とは、澤井啓夫先生の傑作ギャグマンガ『ボボボーボ・ボーボボ』に登場するバトルの一幕である。私の貧弱な表現力ではとても文章化することができないので、下の画像を見てほしい。

意味わかんねえだろ?

「キバハゲデュエル」についての解釈は諸説ある(ほんまか?)のだが、『ボボボーボ・ボーボボ』をギャグマンガとして捉える一般的な解釈からすると、これは「理解不能である」のに「登場人物がめっちゃ真剣」という描写が絶妙なユーモアを紡ぎ上げている。

そう、「量子サッカー」と全く同じだ。これに気づいたとき「ユリーカ!」と叫びたい気持ちになった。ヘッポコ丸とビュティの「全然わからん…」というリアクションにも強烈なシンパシーを覚えるし。

時系列的には『ボーダー・ガード』のほうが先なので、もしかしたら澤井先生は量子サッカーから着想を得て「キバハゲデュエル」を生み出したのかもしれない。いや、きっとそうに違いない。

ちなみにこの説を思いついたときにボーボボの6巻だけを購入したのだが、話が支離滅裂すぎて途中から読んでも全然問題なかった。やっぱり澤井先生は天才である。

ということで「量子サッカー≒キバハゲデュエル」だし、『ボボボーボ・ボーボボ』はイーガンの影響を受けているのである。Q.E.D証明完了。

(※絶対に違います)

ちなみに量子サッカーのデモ・プレイはイーガンのWEBサイトで遊ぶことができる。見ても意味わかんねえ……。

Quantum Soccer — Greg Egan

量子サッカーがあまりに面白すぎて熱く語ってしまったが、物語自体ももちろん面白い。

『ボーダー・ガード』の世界において、人類ははや数千年前に死を超越していた。しかし、それでも人間が人間として生きていくには避けられない「別離」が存在する。「不死」に付きまとう問題により――いささかこのテーマを扱うにしては意外に感じる問題意識かもしれないが――つまり、肥大した人間関係の中で身動きが取れなくなる前に、新しい街で、新しい世界で人生をやり直すのだ。

この作品には人類が不死を手に入れる前の生き残りが登場する。彼女の言葉は印象深い。

死が人生に意味をあたえることは、決してない。つねに、それは正反対だった。死のもつ厳粛さも、意味深さも、そのすべては、それが終わらせたものから奪いとったものだった。けれど、生の価値は、つねにすべてが生そのものの中にある――それがやがて失われるからでも、それがはかないからでもなくて。

この作品のタイトル『ボーダー・ガード』に込められた意味とは、「死」を知る世界と、それを知らない世界との境界の見張りという意味だ。彼女は死が無意味になった世界で、死が無意味であり続けるように二つの世界の境界を見張り続けるのだという。それを知った主人公の取った行動は……。

ラストは王道というか、心の温度が少し上がるようなお話。設定は難解だが埋め込まれたメッセージはシンプルだし、わかりやすいと思う。

イーガンの作品は難解だといわれる。確かにそういう側面はあると思うけれど、別に無理に理解しなくても楽しめるんじゃないかと思うし、それを理由にこんなに面白い作品を敬遠してしまうのはもったいない。

たとえば「量子サッカー」について私が全力で妄言を吐いたように、別に理解していなくてもイーガンの作品は楽しめるし、逆にそういう自分なりの解釈を見つけるのも作品鑑賞の楽しみなんじゃないかと思う。めちゃくちゃふざけ倒したことを取り繕っているわけでは決してありません。

"運命"なんて、クソ食らえ!――『血を分けた姉妹/ BLOOD SISTERS』

主人公のカレンは一卵性双生児の片割れ。幼いころに双子のもう一人・ポーラと交わした"血の儀式"――同じ血の流れる二人は同じ人生を歩み、同じ時間に死ぬこととなるという不気味な予言――の経験から、相手と別の人生を歩むことを強く意識して生きてきた。ある日、彼女は「モンテカルロ病」の有病宣告を受け、同時にポーラも同じ病に罹患したことを知る。「モンテカルロ病」はリンパ球に感染するとあるウイルスによって引き起こされる白血病で、感染するか否かは遺伝子上の理由による。遺伝子を共有する二人がともに感染するのは当然のことだったが、かつての"血の儀式"の一節「同じ時間に死ぬこととなる」という予言が現実のものとなることを感じて、カレンは無力感を覚える。別の人生を歩もうとした自身の努力は無駄だったのか。しかし、投薬治療の後に待っていたのは、まったく同じ薬を投与されているはずなのにカレンだけが生き延びているという現実だった。

片方だけが生き残った理由は、ポーラに与えられていた治療薬が偽薬だったから。ポーラは製薬会社による"三重盲検試験"の犠牲になったのだ。モンテカルロ病の拡大により"非常事態"となった世界は、この手法を「より多くの命を救うため」容認していることも明らかとなる。

カレンが選んだ「復讐」はこの"三重盲検”の実態を明らかにすることだった。カレンは製薬会社の社内ネットワークをハッキングし、この試験にそうと知らず参加させられていた被験者に対してこの事実を暴露した。それからカレンは医療業界に蔓延する虚偽との戦いに身を投じることとなる。そして同時に、あの"血の儀式"がまったく無意味なものだったことも理解するようになった。二人はたかだか遺伝子が同じだけで、全く違う人生を歩んできた別の人間なのだと。

この作品の面白いところは、主人公とポーラが幼いころに行った「血の儀式」の意味が明かされる瞬間だ。この儀式を発案したのはポーラだが、主人公のカレンにも大きな影響を与え、二人は意識的に全く別の人生を歩んできた。二人の経歴は全くの好対照だ。ポーラのほうは世界中を飛び回るサイエンス・ライターで、カレンはワークステーションの前に座ってすべてを解決する優秀なコンピュータ・エンジニア(つまりはハッカー)に。しかし、遺伝子によって生きるか死ぬかが決定される「モンテカルロ病」への罹患が、「血の儀式」によってもたらされた「同じ血の流れる二人の運命」を思い起こさせる。

しかし、製薬会社の陰謀(あまりにも陳腐に聞こえるが、実際そう表現するのが適切だ)を暴いた結果(あるいはその過程で)、彼女は「血の儀式」の持つ本当の意味を知る。実は、この儀式自体には何の意味もなく、「同じ血の宿命」なんてものを笑い飛ばすためだけのジョークだったのだ。ポーラはこの行為を通じて、それぞれの人生はそれぞれのものであるということをはっきりさせたかった。

「血の儀式」はポーラが双子のもう一人に対して投じた偽薬なのだろうと思う。しかし結果的に二人はまったくの別人へと成長したのだった。

決定論的思想への反駁のような作品だと感じた。その人がどんな人か?を定めるのは遺伝子ではなく、その人がこれまでどんな選択をし、どんなことを成し遂げ、どんなことを果たせなかったかという、これまでに歩んできた人生そのものによって決まるのだ。すごくポジティブなメッセージだと思うし、それをこんなやり方で伝えてくるイーガンは面白いなと思う。

ただ、作中で主人公が思うほど「ポーラ」の印象が強く残らないなとは感じた。ポーラの視点の物語があっても面白いかと思ったが、もしかすると蛇足になってしまうかもしれない。難しい。

余談だが、作中に登場する「モンテカルロ病」の病原はモンテカルロ法により生み出されたウイルスだ。人間のリンパ球と突然変異を促進させられたRNAウイルス、そしてウイルスを培養するバクテリアのセットを無数に用意して、望むウイルスを作り出そうという生物兵器開発プロジェクトによるもの。話の本筋に絡む部分ではないが、リアリティを醸し出すのに一役買う要素になっている。

「選択」がその人を形作る――『しあわせの理由/ REASON TO BE CHEERFUL』

人間のもつほとんどの欲求――食欲、性欲、睡眠欲などといった三大欲求から、もっと高次とされる自己実現のような欲求を含め――の"報酬"は「しあわせ」な感情だ。私たち人間はこの「しあわせ」を感じることを目的に生きているといっても過言ではないかもしれない。

この作品の主人公は脳腫瘍の影響により幸福感を司る化学物質が過剰分泌され、常に「しあわせ」を感じ続ける状態になる。その腫瘍は生命に関わるものであったため、最新の医学による治療を受けたところ、確かに腫瘍はなくなったが、今度は「しあわせ」そのものを感じることができなくなってしまう。

時は流れ、荒んだ生活を送る彼のもとに一通のメールが届く。それはかつての治療により失われた脳の「しあわせ」を感じる部分を再建する治療法の案内だった。彼はその治療を受けることを決意する。

確かに彼は再び「しあわせ」を感じ取ることができるようになっていたが、かつての病気を発症したときと同じく、すべてのものに対して「しあわせ」を感じてしまう状態になっていた。彼は思う。自分は「自分のものではないしあわせ」に支配されたまま残りの一生を過ごさなければならないのか?

主治医が提案した解決法は、主人公自身が「しあわせ」と感じるものを選択できるようにするというものだった。それから、彼は自分の「しあわせ」を一つ一つ選択していく。慎重に、注意しながら、そして意識的に。

その後、主人公はいくつかの経験をした。パブに足を踏み入れ、空虚な幸福にふける客たちを見た。健康のための身体づくりを行った。就職をした。そして恋愛と、失恋を経験した。それらの行為と、そこに伴う感情はいずれも彼の「選択」に基づいていた。

もしかすると自分は、すべての人間が自分の人生を作り上げていく過程を、ほんの少し具体的に意識してしまうだけなのかもしれない。彼はそう思い至り、これからの人生を生きていくことにした。

白眉の完成度を誇る作品だと思う。表題に選ばれるだけはあると感じた。テーマそのものはひとつ前の『血を分けた姉妹』に近いものがあるが、『しあわせの理由』はさらに一歩踏み込んで、無意識の領域にある「しあわせ」の本質について問おうとしている。

「しあわせ」という現象そのものは単なる化学物質の脳内作用でしかない。しかし「しあわせの理由」は人類がはるか遠い祖先から受け継いできた脳に刻み込まれたものなのだ。しかし誰もが全く同じ「しあわせ」を感じるわけではないのは、その遺産をもとにした、それぞれの人生における意識的、あるいは無意識的な選択の過程で、それぞれの「しあわせの理由」を作り出していくからに他ならない。

イーガンはものすごく「理系っぽい」というか(こう言ったら失礼かもしれないけれど)人間性とか本能的な感情みたいなものを醒めた目で見ているような印象があったんだけれど、この作品、というか後半の3つの作品の読解を通して、少し誤解があったかもしれないと感じた。そういったものをあくまで単なる現象として捉えなおし、一つ一つはぎ取っていったときに、最後に残る美しさみたいなものを描こうとしているのではないかと思った。あくまで私個人の感想だけどね。

ラストも希望を感じさせる描写でとても良い読後感。いい作品でした。

書籍情報

題名:『しあわせの理由』(英語版:REASON TO BE CHEERFUL AND OTHER STORIES)

編・訳者:山岸 真

発行日:2014年12月25日(紙版は2003年7月1日)

発行:株式会社早川書房

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?