後継者がまず着手すべきこと

前回の記事

順番は何が正しいか?

ではお尋ねします。以下に後継者が事業を引き継いでからやるべき

5つの課題をランダムに並べてみました。

あなたならどの順序で着手していきますか?

A人事評価制度の見直しと次世代幹部の育成

B中期経営計画を策定

C自社の5年後を見据えた人材の採用

D自社のカルチャーの見える化

Eビジネスモデル変革やM&A、新規事業

正解は、D→A→C→B→Eの順番です。

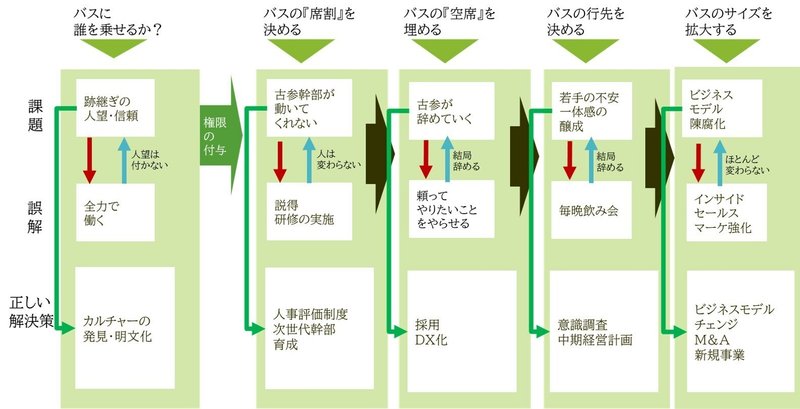

図のとおり、会社を1つの「バス」に見立てて後継者が事業を

引き継いでから実践すべきことを5つのステップに分け、

その順序で一つひとつ着手するよう後継者に話をしています。

改めてA~Eと重ねてみると以下のようになります。

ステップ1 →バスに誰を乗せるか決める

自社のカルチャーの見える化

ステップ2 →バスの「席割り」を決める

人事評価制度の見直しと次世代幹部の育成

ステップ3 →バスの「空席」を埋める

自社の5年後を見据えた人材の採用

ステップ4 →バスの行き先を決める

中期経営計画を策定

ステップ5 →バスのサイズを拡大する

ビジネスモデル変革やM&A、新規事業

江上社長をはじめ、多くの後継者が最初に着手すべき

「自社のカルチャーの見える化」という最初のステップを経ずに

次の人事評価制度の見直しや新規採用、中期経営計画の策定などに

取り組んでいます。

ビジネスコンサルタントのジム・コリンズは

彼の著書『ビジョナリーカンパニー2』のなかで、

組織論の原則として「『何をすべきか』ではなく『だれを選ぶか』から

はじめるべき」と述べています。

私の解釈では、ステップ1の

「自社のカルチャーの見える化↓バスに誰を乗せるか決める」こと。

つまり「誰を選ぶか」は、後継者が掲げるカルチャーによって選別されるということで、まず取り組むべき課題だということです。

ステップ1

自社のカルチャーの見える化

→「バスに誰を乗せるか決める」

カルチャーとは、企業文化や社風、従業員としての行動様式や行動規範

などを指し、カルチャーは必ず見える化、すなわち言語化する必要が

あります。どのような雰囲気のなかで、どのような考えを持って

働くのかということです。

例えば、先代経営者がトップダウンでピラミッド型の組織を形作っていたものを、ボトムアップでフラット型の組織に作り変えるという場合、

まずは下の従業員でも上に提案したり、意見を言いやすいカルチャーを

作ったりしておかなければ実現することはできません。

カルチャーを明確にした上で、カルチャーに合う人、合わない人という

「バスに誰を乗せるか」が決まっていきます。

ステップ2

人事評価制度の見直しと次世代幹部の育成

→「バスの「席割り」を決める」

そして、明文化されたカルチャーは、人事評価にも反映されます。先代の時代から会社の成長に貢献してきてくれた古参の幹部であっても、カルチャーに合わなければ人事評価は低くなり、極端な例では降格人事なども

ありえます。

逆にカルチャーにフィットした人材であれば、たとえ若手であっても

役員・幹部候補となりえます。すなわち、「バスの席割り」が

決まるのです。

ステップ3 自社の5年後を見据えた人材の採用

→「バスの「空席」を埋める」

会社の今後の成長を考えたとき、内部に適切な人材がいない場合は外部から新たに採用することとなります。どのポジションに、どのような人材が必要なのかは、ステップの1と2を経なければ見えてきません。これが

「バスの空席を埋める」ことにつながります。

ステップ4 中期経営計画を策定

→「バスの行き先を決める」

そして、カルチャーにフィットする人材が社内の多くを占めようになれば、ようやく江上社長が最初に着手した中期経営計画の立案と作成へと進みます(「バスの行き先を決める」)。

ステップ5 ビジネスモデル変革やM&A,新規事業→「バスのサイズを拡大する」

最後は、新規事業やM&Aによる会社の拡大です。

ビジネスモデルの変革というのもありますが、新規事業の場合は特に、

すぐに結果が出るものではありません。または失敗することもありえます。

その場合、新規事業の担当者が四半期や単年度で

査定されてしまったらどうでしょう?

誰もやりたいとは思わないでしょうし、やったとしても単年で

小さな成果がでる程度の事業規模に留めてしまう可能性もあります。

人事評価制度や新規採用の基準や制度設計をきちんと定めておかなければ、「バスのサイズを拡大する」ことなどできないというわけです。

信頼感が醸成されなければ人は動かない

いかかでしょう? 2章の冒頭で紹介した江上社長が、後継者として優れた中期経営改革を立て、新規事業を模索していたにもかかわらず、従業員がついてきてくれないなど、江上社長に反感を持つ従業員を生んでしまったのか。その理由が少しわかったのではないでしょうか。

これは何も江上社長に限りません。多くの後継者の悩みであり、

思い通りにいかずに自信を喪失する理由になっています。

実はステップ1から5に至るまで、多くは5~10年を要しています。

後継者は、先代の創業者からバトンを受け、先代よりも優れているとまではいわないものの、自分は単なる後継者なのではなくビジネスパーソン

としても経営者としても有能であると早く示したいと焦りがちです。

江上社長のように、いきなりトップラインの拡大を目指して

経営計画や新規事業を公言するのですが、実践するのは社員たちです。

しかし、信頼関係が構築されていない

(カルチャーフィットもしていない)、人事評価も明確でない状態では、

誰も積極的にはやりたがらないのは、実は当然のことなのです。

次回は、個々のステップを紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?