渡部淳 「アクティブ・ラーニングとは何か」(2020)

第1 アクティブ・ラーニング、アクティビティとは(本書まえがき、第2章、第4章、第5章)

1アクティブ・ラーニングとは

1頁

アクティブ・ラーニングとは何か、…ひと言でまとめると、プレゼンテーションやディスカッションのようなさまざまなアクティビティ(学習技法)を介して、学習者が能動的に学びに取り組んでいくことを指す言葉である。

38頁

溝上慎一(二〇一四10-11)は、アクティブ・ラーニングを「一方向的な知識伝達型講義を聴くという(受動的)学習を乗り越える意味での、あらゆる能動的な学習のこと。能動的な学習には、書く・話す・発表するなどの活動への関与とそこで生じる認知プロセスの外化を伴う」と幅広く定義している。

…

山地弘起(二〇一四)が、四象限のモデルでアクティブ・ラーニングを整理している。…左下の象限にあるミニテストや振り返りシート作成のような活動から、右上の象限にある学習者自身が主体的にテーマを設定して探究に取り組むプロジェクト学習のようなものまで、実に幅広い活動をアクティブ・ラーニングに含ませている。

山地弘起の四現象モデル

185頁

アクティブ・ラーニングは、アクティビティを介してつくられた公共空間の中で営まれる学びだ

2アクティビティとは

114頁

実際の授業で使われている膨大な数のアクティビティは、世界中の市民が、様々な試行錯誤を重ねて作り上げてきたものだ。その意味で、学習ツールとしてのアクティビティは、人々の知恵の結晶であり、文化的遺産とでも呼ぶべきものである。

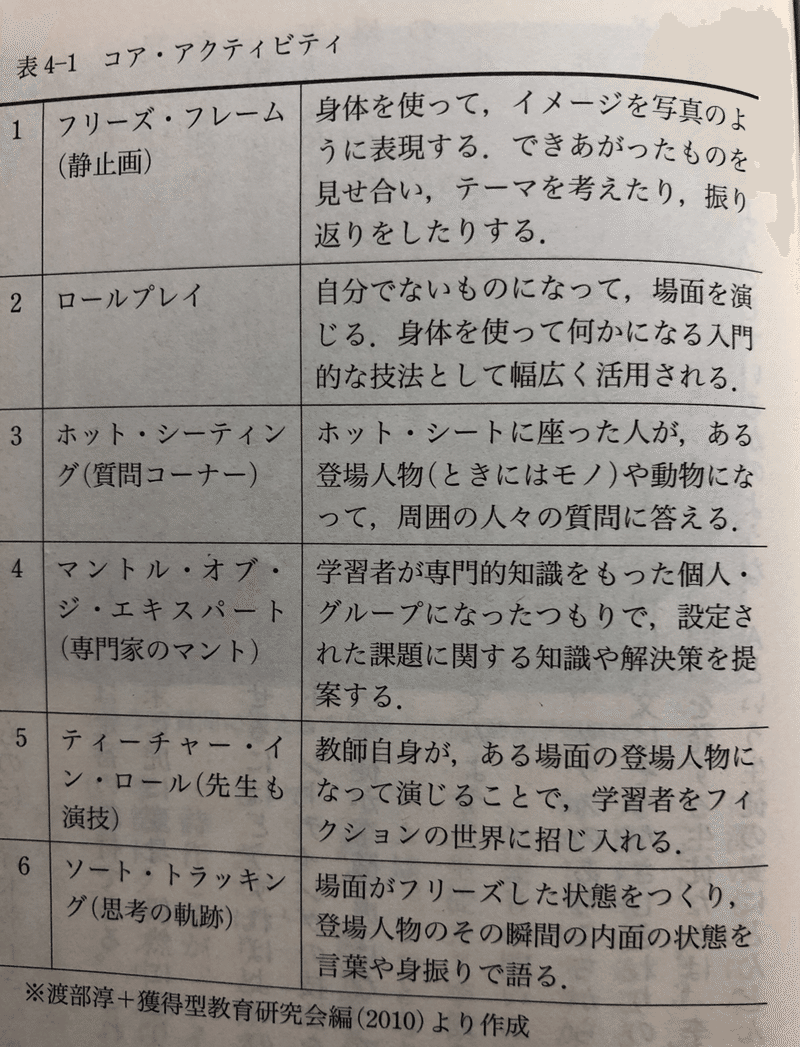

・・・私の主催する獲得型教育研究会では、・・・アクティビティの主要な範疇(カテゴリー)を、リサーチワーク、ディスカッション/ディベート、プレゼンテーション、ドラマワークという四つでとらえている。…四つの範疇とは別に、不定形で体系化しにくい領域がある。それが第五の範疇としてのウォーミングアップである。ウォーミングアップという用語は、学習への参加準備を促す活動をさして使われる。

学習者同士の関係を和ませて、彼らの「思いを声に出す勇気、動き出せる身体」を育むものだが、アクティブ・ラーニングに不慣れな子どもが多い日本の教室では、とりわけ重要な役割を果たす活動でもある。

アクティビティの四つの範疇とウォーミングアップ

130頁

「学びの全身化」を目指すアクティブ・ラーニング型授業では、「身体」による表現が、「ことば」や「もの」による表現と同じように重要である。というのも、そもそも私たち表現行為は、これらの三つの要素の組み合わせで成り立っており、組み合わせ方そのものが、「表現者」としての私たちの個性をかたちづくっているからだ。・・・これからアクティブ・ラーニング型授業を目指す教師には、ことばによる表現(スピーチなど)、ものを使う表現(ポスター、パワーポイントでの資料作成など)、身体による表現(ドラマ活動など)という表現活動の三つのモードを自在に駆使して、新たな学びのスタイルを創造する役割が期待されている。

137頁

アクティビティには、関係者の合意のもとで公共空間をつくるという働きがある。

3アクティブ・ラーニングで育つ学習者像

180頁

アクティブ・ラーニングが目指すのは自立的学習者である。自立的学習者というのは、知識はもちろん豊かな学びの経験を持ち、学びの作法をも身につけた学習者のことだ。…

…それがどんなタイプの経験かといえば、以下の五つの側面にかかわる経験である

第一は、プロジェクトの運営に参画する経験である。

第二は、チームの活動に何らかの貢献をする経験である。

第三は、自分の視野が広がる経験である。

第四は、コミュニケーションの大切さに気づく経験である。

第五は、自己の特質に気づく経験である。

…自立的学習者への途は、そのまま市民社会を支える「自立的市民」としての資質形成にもつながっていく。民主主義社会を支える市民のことだ。社会参加に向けた能動的な身体を持ち、全身を駆使して自らのテーマを探究する豊かな経験とスキルをもち、民主的な討議を通じて社会的なルールや枠組みそのものを問い直すことができる、開かれた発想と批判的理性をもつ市民である。

第2 学びの全身化と共同化の実践の具体例(本書第2章)

事例1銃で撃たれた日本人高校生(ロールプレイ)

事例2みんなで「最後の晩餐」になろう(フリーズ・フレーム)

事例3私はミミズ(なりきりプレゼンテーション)

事例4群馬―東京をスカイプでむすぶ(ニュース・ショー)

著者の主催研究会ホームページ

www.kakutokuken.jp

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?