使えない上司にイライラしない!あなたの企画を進める方法!

ムリを捨てて動く。第2弾は、『使えない上司にイライラしない!あなたの企画を進める方法!』についてです。現代のビジネスにおいて、新サービスなどの企画開発では、デジタルの活用が欠かせなくなっています。

しかし、日本のIT化が他国に対して遅れているように、デジタル化への知識が乏しい上司も多いため、新たなビジネス企画の理解がなかなか得られず、仕事が先に進まないのが現実ではないでしょうか。

実際に、会社の中長期経営戦略においてもデジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みがあがっているものの、「具体的に何をどのように進めればいいの?」という状態となっている企業も多く見受けます。

そして、未だに企画推進がされないまま、ズルズルと競争社会から置いて行かれてしまう危機感を持ち続けている企業も少なくありません。

多くの日本企業で”新たな取り組みが進まない理由”の中で、「従業員の意識改革や新しい風土」、「人材の確保や育成」、「経営層の主導」などが主な必要要素として挙げられていますが、これは裏を返すと、日本企業の上層部が変化に対応できていないと言い換えられるでしょう。

今回の記事では、このような「上司が理解できず、仕事が前へ進まない」という問題を抱えている人たちのために、そのような上司にイライラせず、企画を前に進める方法について記載します。

なるほど!参考になる!と思ってもらえたら幸いです。

■企画や取り組みが進まない理由とは?

日本企業は、長年にわたり、新卒一括採用、年功序列、長期雇用といったものに代表される日本型人材マネジメントにより、これまでの日本の経済発展に寄与してきました。しかし、現在の社会環境においては、このようなマネジメント手法は、全く通用せず、むしろ現代において、組織の硬直化を招いています。現在の社会に必要なのは、「経営目標を実現するために最適な人材戦略を構築し、その実行へ向けて、人材マネジメントのあり方自体をアップデートすることである。」と平成31年3月の経済産業省のレポート『企業の戦略的人事機能の強化に関する調査』で述べられています。

企画が進まない理由には、まさに、ここ記載されている日本企業の文化が関係しているのではないでしょうか。

日本企業の多くが未だに年功序列のヒエラルキー型の組織文化であるため、企画に必要な知識がなく、過去の自分の経験だけが”ものさし”となっている古い考えの人が、新たなビジネスを進める際の上司になっているというケースです。

要は、新たなビジネスを進めるための知識をもった専門家ではないということです。

例えば、新たなサービスを立ち上げるためにデジタル活用をする場合、これまでデジタルに触れてきていない人たちでは、デジタルへの投資価値の判断ができないわけですから、「何故このシステムはそんなに高いのか?」など、自分が知っている情報と何かしら結び付けてモノの価値を比較してしまう。と、いったことが挙げられます。

現代の市場におけるデジタル活用の価値と効果の仮説の前に、上司の個人的な基準(費用対効果を無視した根拠のないもの)での、「何故こんなに高いの?」について、理解をさせなければならない…という、ムダなプロセスが発生していることを感じている人も少なくないと思います。

新たに進める企画が、最新の知識(テクノロジーやサービス)の場合においては、デジタルサービスが多様化した現代だからこそ、トレンドのテクノロジーやサービスの情報に乗れていない上司の知識では到底内容の理解を得ることは難しい状態と言えるでしょう。

企画が進まない理由の大きな原因は、この日本企業文化が背景にあり、知識の乏しい上司に新しい企画の内容を理解してもらい、進めるための承認を得るために多大な時間と労力がかかっているということです。

■企画や取り組みを妨げる上司とは?

このように、長きにわたる日本企業文化が生んだ日本型人材マネジメントによる”知識のない上司”が企画や取り組みの承認者になっていることが、遂行を妨げる原因であることを記載しましたが、ここからは、これらを引き起こしている上司の特徴について触れたいと思います。

あなたの企画について、周囲の人たちからは、「それはおもろしろい企画だね!」「とてもよく考えているね!」など、賛同は得られているにも関わらず、いざ上司へその企画を持っていくと、内容の議論の前に真っ先に以下のような質問が返ってくるのではないでしょうか。

上司:「それって本当に儲かるの?」

上司:「もっと他の参考事例とかないの?」

…

それでも、あなたは、上司の言葉が正しい指摘だと前向きに捉え、言われた内容を元に情報収集し、再度説明するわけですが、、

上司:「それは、今、実施しないとダメなことなのか?」

上司:「うまくいかない場合の責任は誰がとるのか?」

など…

いくら会社のためと思って企画しても、上司からは、このような言葉が返ってくるため、内容の価値や取り組み課題への解決策などについての議論に入れないままの状態が続いてしまいます。。

このような企画が進まないときの上司の特徴は、「情弱で決断力がなく、曖昧な指示でやり過ごそうとする人」といえます。

本来であれば、PoC(Proof of Concept)など、まずは小さい活動として実施し、フィードバックを得ながら実現性の検証を行うことで、スピーディーに取り組んでいきたいところですが、前述にあるように、上司へ企画を説明してもなかなか理解を得ることができず、「この上司に何を言ってもムリだ」、「このまま進めても実現できない」といった状態に陥ってしまう。。

そして、上司の理解を得るために何度も報告会を重ね、企画書を肉付けしても、資料の量が膨らむだけで、理解を得れず、ズルズルと時間だけが過ぎていくのが実態ではないでしょうか。

では、このような特徴を持つ上司に対して、どのように仕事を進めればよいかについて、触れていきたいと思います。

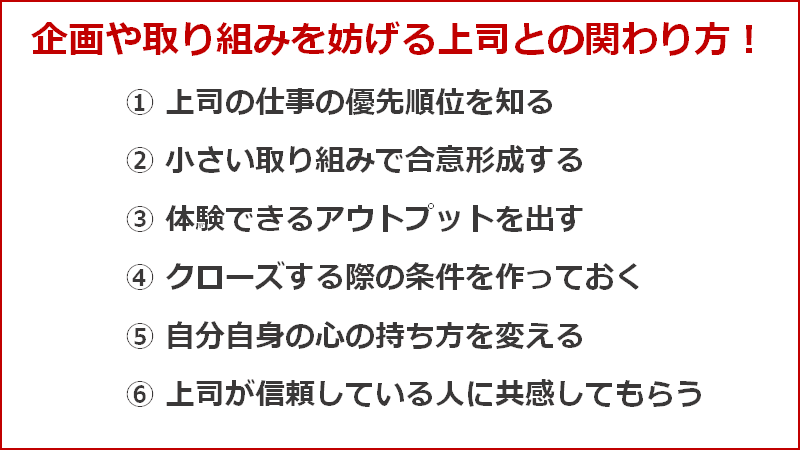

■企画や取り組みを妨げる上司との関わり方

どんな取り組みでも”何の問題なく全てうまく進む”ということは、ほとんどありません。

逆にうまく進み過ぎているときは、自分を疑って「本当にこれで大丈夫か?」と思うことの方が多いのではないでしょうか。

せっかく心に燃やしたファイトを『上司が使えない…』という理由で、消してしまうようでは、”たいして熱が入った企画ではない”という意識をもって、なんとしてもやりたいことをやり抜くために、あの手この手で工夫し、より簡単に上司に伝え、興味を持ってもらうためにはどう接していくのが良いかについて、作戦を立て、実行させていきましょう!

①上司の企画に対する優先順位を知る

伝わらない上司に対して、ただ「理解できない人だ。」「他のことの興味しかない人だ。」など愚痴を並べてイライラしても、何も前に進みません。

上司が企画に対して向き合っていないと感じるときは、あなたに任せている企画が、上司にとって優先順位が高くない可能性があります。

まずは、上司の意思決定する優先順位について、自分の企画がどのレベルにあるのかを知ることです。

おそらく、あなた自身は、「これだ!」と思うことに集中して、そこに必要な情報や環境で自分を満たしていると思いますが、上司は、いくつもの企画を抱えているはずです。

そのため、他に有力な企画(上司自身が理解でき、ビジネスとして進んでいるもの)が動いているときは、あなたの企画に対しては、「まぁ、とりあえず進めてくれればいい」というくらいの気持ちなのです。

ここで重要なのは、「他の企画にも負けないように上司に興味を持たせることではない」ということです。

情弱で理解ができない上司に対して、他の興味をよそ見させてでも振り向かせることは困難だからです。

では、どうすればよいか・・・

その方法について記載したいと思います。

②小さい取り組みで合意形成する

「とりあえず進めてくれればいい」の”とりあえず”をしっかりと合意形成して、進められる状態を作ることが得策です。

そのために、”とりあえず”の判断基準となる『投資』や『活動期間』などについて、合意することです。

全体的なゴールを描いた大きな取り組みではなく、そこに向けた小さければ小さい取り組みほど、”とりあえず”の合意形成は取りやすくなります。

上司の優先順位が高くない取り組みは、上司が途中でストップすると決めた時に影響がないと感じさせるものでなくてはなりません。

これらの”とりあえず”のプロジェクトを何度もつなぎ合わせていくことで、本来の企画に辿り着くように誘導していきましょう!

③体験できるアウトプットを出す

”とりあえず”のプロジェクトをつなぐために重要なのは、”とりあえず”のプロジェクトに対するゴールを定め、上司が体験できるものをアウトプットとして作成することです。

そして、しっかりと上司へ共有や報告を行いながら進めていくことです。

上司が体験できるものとは、企画書や資料をどんなに肉付けてしても、知識のない上司は、理解することはできないため、直感的に目や耳、肌などで感じたりできる”ストーリーをビジュアル化したもの(アプリケーション、動画、絵や模型など)”をアウトプットとして作成することが有効です。

これを繰り返すことで、上司の理解は、資料などを”読んで考える”ことから、”見て体験する”ことに変わりますので、自然と意見を出しやすくなり、参加者になっていきます。

知識のない上司に対して、企画の全体を何とか理解してもらうために、細かい情報をかき集めて資料を作るなどは、時間と労力のムダになることがほとんどなので、やめることをおススメします。

④クローズする際の条件を作っておく

新たなビジネスやサービスの企画などは、仮説と検証の繰り返しです。

一つのやり方に固執せず、フィードバックを得ながら、スピーディーに別の方法での取り組みに変えていく必要があります。

知識のない上司に対して、企画を前に進めるために重要な要素として、あなたの企画や取り組みをクローズする条件を定めておくことも重要です。

企画や取り組みにおいては、成功よりもむしろ失敗することが多いことを経験している上司の方が多いため、企画の内容は理解できなくても、「失敗したらだれの責任なのか?」と、上司は、自分の責任範囲と重さが、自分の立場にどれほどの影響があるのか、そして、それがコントロールできるものかについては考えることができます。

コントロールできるものであれば、決断は容易になりますし、自分に影響がなければ尚更容易になるでしょう。

上司が、それらの判断が可能な『どのような条件でダメだったらクローズするのか』についても予め定めておくことで、企画を前に進めやすくなります。

⑤自分自身の心の持ち方を変える

上司だから報告しなければならないという心持ちではなく、上司を一人のユーザと捉え、企画を説得するのではなく、どうしたら利用してもらえるか?の視点で紹介し、フィードバックをもらいましょう。

そのフィードバックには、必ず「参考になります!」「企画の価値を認識できました!」と、上司が企画遂行において「頼りになる」ということを伝えることです。

人は、頼られることに対して、嫌な気持ちになる人は少ないので、いつでも相談したい相手であり、とても自分が進める上で頼りになる存在であるということを認識させましょう。

⑥上司が信頼している人に共感してもらう

更に上司の決断の効果を高めるために有効なのは、”上司が信頼している人に対して、企画内容を共感してもらうこと”です。

上司と同様の知識に乏しい人ではなく、あなたの取り組みを理解できる知識のある人であることが前提です。

”根回し”というと、ネガティブな印象を持っている人も多いと思いますが、英語では、”コンセンサス ビルディング”と表現されるように、ビジネスを成功させるために非常に有効な交渉手段として扱われています。

上司へあなたの企画が確かなものであり、興味を持てる内容であることを事前にインプットされるように周囲を固めておきましょう。

■まとめ

今回は、企画そのものは良い企画であることを前提に、使えない上司に対してイライラせず、あなたの企画を前に進めるために、企画や取り組みを妨げる上司の特徴、そして、関わり方のポイントについて紹介しました。

以下6つのポイントを是非実践してみてください。

スピードが求められる現代の競争社会に乗り遅れない企業となるためには、企画した内容をより早く実行に移し、仮説と検証を繰り返して育てていくことが何よりも成功への近道です。

しかし、上司の知識が乏しいことにより、新たなビジネス企画の理解が得られないという状況は、日本の多くの会社で起きています。

これからの未来を変革していく、みなさんの企画を、より早く前に進めていくためにも、”ムリ”を捨てて動くことで、使えない上司の壁を突破していきましょう。

そして、みなさんの創り出す様々な素晴らしい企画が、この社会に生み出され、そして、世の中に広がっていくことを願っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?