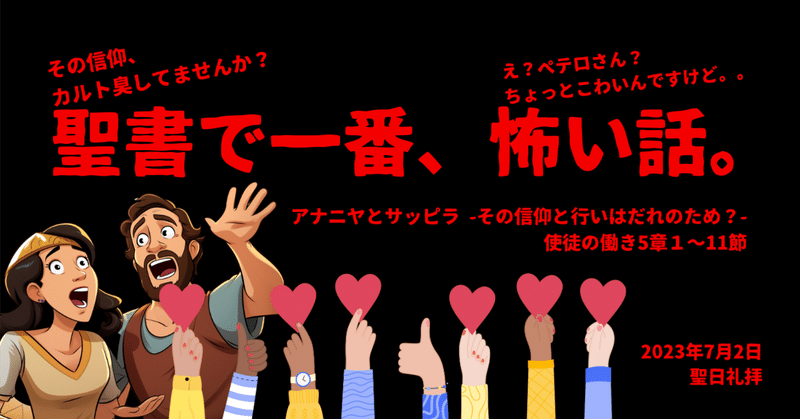

使徒の働き5章1~11節「アナニヤとサッピラ-その信仰と行いは誰のため?」

アナニヤとサッピラの記事に、私たちは動揺します。

旧約の時代にあっては、

神がご自身の聖さを示す似たような事件がありました。

(ヨシュア記のアカン、ダビデの時代のウザなど)

しかしいくら信仰的に、また神学的に

こういった類の記事を解釈をしようとしても、

真に納得することは難しく、モヤモヤしたまま残ります。

使徒の働きの前半には、

ペンテコステの後に誕生したエルサレム教会の様子が記録されています。

当時はまだ組織としての教会ではなく、

十字架によって処刑されたナザレのイエスこそが、

自分たちがユダヤ教の信仰をもって待ち望んできた救い主だとする

ユダヤ教の中でのムーブメントでした。

ですから彼らが自分たちの所有物を全て共有していた(4:32-35)ことは

一時的なもので、当時のルールではありませんでした。

また後に教会の制度になったわけでもありません。

アナニヤとサッピラの記事は、

その一連の描写の中で、バルナバの対比として描かれています。

彼らはバルナバの姿を見て、

競争心を持ったのかもしれません。

あるいは、

この新しいコミュニティの中心に最短距離で行く方法を

見出したと考えたのかもしれません。

しかしそれはペテロが指摘したように、「神を欺いた」行為でした。

私たちもまた、

背伸びをしすぎた信仰によって、

結果として神や自分自身、そして隣人を欺こうとしていないか、

振り返ることが必要です。

私たちもまた、アナニヤとサッピラのような一面を持っているのです。

コミュニティの中心に行くために、

強い信仰を持っているかのように振る舞うことがあります。

信仰を持っているならネガティブな感情は持たないはずだ、

と自身の内面に蓋をしてしまうこともあります。

多くの奉仕で生活を埋めることで、

目を向けるべき課題に目を瞑ることもあります。

そのような態度を放置するなら、

神、自分自身、そして隣人との関係において

破壊的な結果を招くことがあるのです。

当時のエルサレム教会の特徴の一つは

「心を一つにして」という言葉に表されます。

彼らは「心を一つにして」ペンテコステを迎え(使徒1:14)、

交わりを共にし(2:46)、

苦難を前にしても神に向かって祈ってきました(4:24)。

アナニヤとサッピラもまた、

この教会のメンバーとしてそれらを体験していたのです。

しかし彼らは「心を合わせて」主を試みたのです。

人が心を合わせてたかぶるなら、神はその人と戦われます。

しかし同時に、応答する機会をも与えてくださっているのです。

葛藤があるなら、私たちは心を合わせて偽るのでも、

背伸びをしすぎるのでもなく、

その葛藤をも心を合わせて神の前に出そうではありませんか。

私たちと神との間に立つ大祭司イエスは、弱さに同情してくださる方です。

心を合わせてこのあわれみと恵みを受けて、大胆に神の前に出ましょう。

神は私たちそれぞれを相応しく取り扱い、

成長させてくださる方です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?