日本と世界の平均寿命と健康寿命の比較

朝盈夕虚(ちょうえいせききょ)

→ 人生のはかないことのたとえ。

朝盈夕虚は、人生の無常や儚さを表す言葉だ。

この言葉の由来は、中国の古典「荘子」の一節に遡る。

「朝に道を聞かば夕べに死すとも可なり」という有名な言葉がある。

これは、「朝に真理を知ることができたら、夕方に死んでも本望だ」という意味だ。

人生は短く儚いものだからこそ、真理を追求し、充実した時を過ごすことが大切だと説いている。

朝盈夕虚は、この思想を凝縮した言葉だ。

朝に盈ち、夕べには虚しくなる。

どんなに充実した一日を過ごしても、夕方にはすべてが消え去ってしまう。

それが人生の本質だと諭している。

誰しもが、日々の生活の中で、人生の儚さを感じる瞬間がある。

若さや健康、富や名誉、愛する人との時間。

どれも永遠ではなく、いつか失われてしまうものだ。

だからこそ、一日一日を大切にし、自分の人生を精一杯生きることが大切だ。

朝盈夕虚の教えは、現代社会においても、示唆に富んでいる。

平均寿命と健康寿命の概念

人生100年時代と言われる中、平均寿命と健康寿命は、ますます重要な概念になっている。

平均寿命とは、ある集団の人々が生まれてから平均して何歳まで生きられるかを示す指標だ。

0歳児の平均余命とも言い換えられる。

日本人の平均寿命は、世界でもトップクラスだ。

2019年の時点で、男性が81.41歳、女性が87.45歳である。

一方、健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間を指す。

平均寿命から、病気や怪我で寝たきりや認知症などの状態で過ごす期間を差し引いたものだ。

2019年の日本人の健康寿命は、男性が72.68歳、女性が75.38歳である。

平均寿命と健康寿命の差は、男性で8.73歳、女性で12.07歳もある。

つまり、男性は8年以上、女性は12年以上も、なんらかの健康上の問題を抱えながら生きていることになる。

この差を縮めることが、高齢社会における大きな課題だ。

健康寿命を延ばすには、生活習慣病の予防や早期発見・早期治療が欠かせない。

バランスの取れた食事や適度な運動、禁煙や節酒など、日々の生活習慣が大きく影響する。

また、定期的な健診やがん検診を受け、早期に異常を見つけることも大切だ。

介護予防や認知症予防にも力を入れる必要がある。

運動や社会参加を通じて、心身の機能を維持し、自立した生活を送ることが健康長寿の鍵を握る。

健康寿命の延伸は、医療費の削減にもつながる。

病気や介護に伴う社会的コストを抑え、持続可能な社会保障制度を構築する上でも重要なテーマだ。

企業にとっても、従業員の健康維持は、生産性の向上や人材の確保につながる。

健康経営の観点から、従業員の健康寿命を伸ばす取り組みが注目されている。

健康的に長生きすることは、個人の幸福だけでなく、社会全体の課題でもあるのだ。

日本の平均寿命と健康寿命の推移

日本人の平均寿命は、戦後から一貫して伸び続けてきた。

1947年には、男性が50.06歳、女性が53.96歳だったが、わずか70年ほどで30歳以上も延びた。

経済成長に伴う生活水準の向上や医療技術の進歩、公衆衛生の改善などが、平均寿命の延伸に寄与したと考えられている。

戦後の食生活の変化も、大きな影響を与えた。

動物性タンパク質やカルシウムの摂取量が増え、栄養状態が改善したのだ。

また、1961年に国民皆保険制度が導入され、医療へのアクセスが飛躍的に向上した。

予防接種の普及やがん検診の導入など、疾病予防の取り組みも進んだ。

高度経済成長期には、公害問題が深刻化し、平均寿命の伸びが鈍化した時期もあった。

しかし、環境対策や医療の進歩により、再び順調に延びていった。

健康寿命は、2000年以降、国民生活基礎調査で算出されるようになった。

当初は、男女ともに70歳前後だったが、徐々に延びてきている。

2016年には、男性が72.14歳、女性が74.79歳となり、過去最高を更新した。

健康寿命の延びは、平均寿命ほどではないが、着実に進んでいる。

介護保険制度の導入や地域包括ケアシステムの構築など、高齢者の健康を支える取り組みが功を奏していると言えるだろう。

ただし、平均寿命と健康寿命の差は、むしろ拡大傾向にある。

2019年には、男性で8.73歳、女性で12.07歳と、2016年よりも開いた。

健康寿命の延伸に向けた取り組みをさらに加速する必要がある。

2015年には、日本老年学会と日本老年医学会が「健康長寿新地図」を発表し、注目を集めた。

都道府県別に平均寿命と健康寿命を可視化した地図で、地域差が浮き彫りになった。

長野県や山梨県など、健康長寿で知られる地域が上位を占める一方、青森県や秋田県など、東北地方の一部で健康寿命が短い傾向が見られた。

ローカルデータに基づく健康づくりの重要性が再認識される契機になった。

健康長寿は、日本の強みであり、国の重要課題でもある。

2015年には、「アクティブエイジング」をテーマに掲げた「日本再興戦略」が閣議決定された。

官民を挙げて、健康長寿社会の実現を目指す取り組みが加速している。

健康寿命の延伸は、単に医療や介護の問題ではない。

産業界や地域社会、そして一人一人の意識改革が求められている。

世界の平均寿命と健康寿命

世界の平均寿命は、国や地域によって大きな差がある。

2019年のデータによると、最も平均寿命が長いのは、香港の85.3歳だ。

日本の84.7歳が続き、シンガポールの84.1歳、スイスの84.0歳と続く。

上位は、先進国や一部のアジア諸国が占めている。

一方、最も平均寿命が短いのは、中央アフリカ共和国の54.3歳だ。

レソトの54.8歳、チャドの55.1歳、ナイジェリアの55.2歳など、アフリカ諸国が下位を占める。

これらの国では、医療や公衆衛生の整備が十分でないことが、平均寿命の短さに影響している。

世界保健機関(WHO)は、2019年の世界の平均寿命を73.4歳と発表した。

男性が70.8歳、女性が76.1歳である。

1990年の時点では、世界の平均寿命は64.2歳だったので、約30年間で9歳以上も延びたことになる。

世界的に見ても、平均寿命は着実に伸びている。

ただし、国や地域によって、平均寿命の伸びには大きな差がある。

先進国では、すでに高い水準にあるため、伸びは緩やかだ。

日本では、2000年から2019年にかけて、男性が3.6歳、女性が2.8歳延びた。

一方、開発途上国では、大幅な伸びを示す国が多い。

バングラデシュでは、同じ期間で男性が8.2歳、女性が9.1歳も延びている。

衛生環境の改善や医療の普及などにより、平均寿命が飛躍的に伸びたのだ。

世界の健康寿命は、WHOが2019年に初めて発表した。

世界平均は63.7歳で、平均寿命との差は約10歳あった。

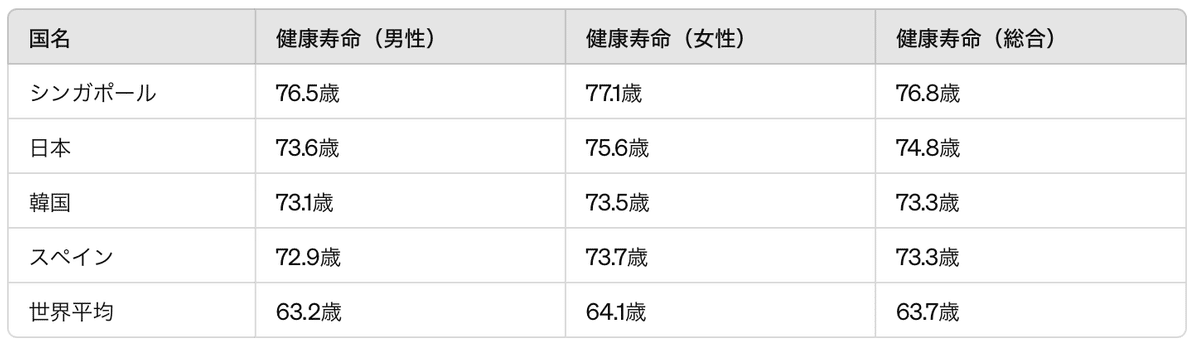

健康寿命が最も長いのは、シンガポールの76.8歳だ。

日本の74.8歳、韓国の73.3歳、スペインの73.3歳と続く。

一方、最も短いのは、中央アフリカ共和国の48.3歳だった。

平均寿命と同様に、健康寿命も国や地域によって大きな差がある。

先進国と開発途上国の格差は、健康寿命でより顕著に表れている。

健康寿命の延伸は、世界共通の課題だ。

WHOは、2030年までに健康寿命を3年延ばすことを目標に掲げている。

そのためには、生活習慣病の予防や高齢者の健康づくりなど、各国の取り組みを加速する必要がある。

世界には、健康長寿で知られる地域がいくつもある。

日本の沖縄や長野、イタリアのサルデーニャ島、ギリシャのイカリア島などだ。

これらの地域に共通するのは、バランスの取れた食事、適度な運動、社会とのつながりを大切にするライフスタイルだ。

世界の健康長寿の知恵に学ぶことも、私たちの健康寿命を延ばす上で参考になるだろう。

とまとめ

日本と世界の平均寿命と健康寿命を見てきたが、健康長寿に向けたヒントも見えてきた。

まず、バランスの取れた食生活だ。

野菜や果物、魚や大豆製品など、多様な食品を摂ることが大切だ。

塩分や脂肪、糖分の取りすぎには注意が必要だ。

適度な運動習慣も欠かせない。

ウォーキングや軽い筋トレなど、無理のない範囲で継続することが肝要だ。

とにかく大切なものは体力だといっても過言ではない。

人や社会とのつながりも、健康長寿の重要な要素だ。

家族や友人との会話、地域活動への参加など、人との交流を大切にしたい。

生きがいを持つことも、心身の健康を保つ上で重要だ。

趣味や学習、ボランティアなど、自分の興味や関心に基づいて活動することで、充実感や満足感を得られる。

健康長寿は、一朝一夕で実現するものではない。

若いうちから、健康的な生活習慣を身につけることが大切だ。

同時に、年を重ねるごとに、体の変化に合わせてライフスタイルを調整していく柔軟性も求められる。

健康寿命の延伸は、個人の努力だけでは限界がある。

社会全体で取り組む必要がある。

企業では、従業員の健康管理や働き方改革に力を入れることが欠かせない。

地域では、高齢者の見守りや生活支援、介護予防の取り組みなどが重要だ。

行政には、健康づくりの施策や医療・介護体制の整備、社会保障制度の持続可能性の確保などが求められる。

健康長寿は、一人一人の幸せだけでなく、社会の活力や持続可能性にも直結する重要なテーマだ。

朝盈夕虚の教えを胸に、一日一日を大切に生きること。

そして、自分の健康は自分で守るという意識を持ち、周囲の人々とともに健康長寿を目指すこと。

それが、人生100年時代を生き抜くための知恵ではないだろうか。

平均寿命と健康寿命のデータは、私たちに多くの示唆を与えてくれる。

日本は、世界有数の長寿国だが、健康寿命との差は決して小さくない。

この差を縮めることが、喫緊の課題だ。

世界に目を向ければ、平均寿命と健康寿命の格差は、より深刻だ。

グローバルな視点で、健康長寿の実現に向けた取り組みを進めることが求められている。

健康長寿は、単なる数字の問題ではない。

一人一人が自分らしく、生きがいを持って暮らせるかどうかが重要だ。

「健康」とは、身体的な健康だけでなく、心の健康や社会性なども含む包括的な概念だ。

その実現のためには、医療や福祉の充実はもちろん、教育や雇用、まちづくりなど、様々な分野での取り組みが欠かせない。

健康長寿は、未来への投資だ。

今、私たちが取り組む健康づくりは、次の世代につながっていく。

子どもたちが健やかに育ち、高齢者が安心して暮らせる社会を築くことが、私たちの使命だ。

そのためにも、一人一人が自分の健康を見つめ直し、行動を起こすことがなにより大切だ。

朝盈夕虚の精神を胸に、今を大切に生きること。

そして、周囲の人々とともに、健康長寿社会の実現を目指すこと。

それが、人生100年時代を生き抜く私たちの、最大のチャレンジではないだろうか。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】

株式会社stakは機能拡張・モジュール型IoTデバイス「stak(すたっく)」の企画開発・販売・運営をしている会社。 そのCEOである植田 振一郎のハッタリと嘘の狭間にある本音を届けます。