まちを楽しむ人を増やすためのアートプロジェクト

大学4年なので、ついに卒業制作の年になってしまいました。この3年間はびっくりするほどあっという間に過ぎていきました。周りにはちょこちょこ相談していたのですが、今週中間プレゼンが終わったということで、一旦ここまでの卒業制作の経緯をnoteにまとめることとしました。

1.なぜやるのか:背景

大学3年間を通じて、私は2つの軸で活動をしてきました。

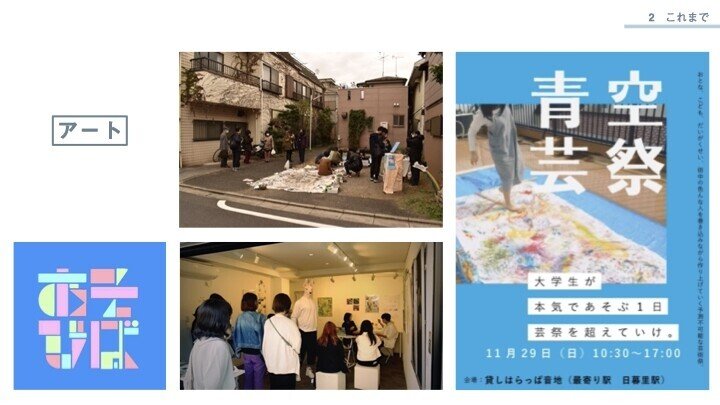

1つ目は「アート」の軸。地元の画塾で一緒だった友達に、展示会へ誘われたのをきっかけに気付いたら関東圏の美大生50人くらいと繋がるようになった「あそびば展」を実施してきました。デザイン分野にとどまらず、アート分野に携わることができてほんとよかったな。と今でも思っています。

そして2つ目は、地域での活動。小さい頃に大分県日田市の杉を使ったイベント運営に参加した時の記憶がかなり強く残っていました。大学生になり、美大の中だけでは自分の強みがわからなくなりそうだったとき、三宅島でのボランティアに参加したことで地域の面白さを体感しました。しかし10日間という短い時間では、ほんとに自分が地域と向き合えたのかわからなかったです。そのあと海士町でインターンをさせてもらったり、まちあるきマップのデザインをさせもらったり、とにかく地域の中で行動を起こしてみました。

本当はずっと自分の住む街で何かことを起こしてみたかったけどそのきっかけを持てずにいました。でも大学生になってできる範囲で行動に起こしてみることで、生まれた場所ではないけど帰りたくなる地元が増えていきました。

きっと人の温かさ、多くの人との出会いがかけがえのない第二のふるさとをつくるんだと思いました。

だからこそ、まちの中でいろんな人と話せるきっかけや場を作ることができれば、自分の住むまちにもっと愛着を持つ人が増えるんじゃないかな?

という疑問をきっかけに卒業制作を始めることにしました。

2.アートの可能性:目的

じゃあどうやってきっかけを作ろうと考えた時に、これまで関わってきたアーティストと一緒に地域コミュニティのためのアートプロジェクトに挑戦することにしました。

あそびば展を通じて一番感じたのは、アート作品には答えのない対話を生む力があるということです。誰も答えを持っていない、アートの前では皆平等な感じがします。

関わったアーティストが創り出す作品から、たくさんの対話をしたり、新しい発見があったり…。コミュニケーションの真ん中には、いつもアートやものづくりがあることに気がつきました。

そして対話のできる関係性は価値観を共有できる仲間になり、お互いに切磋琢磨し合える存在になっていくのだとあそびば展を通じて学ぶこともできました。

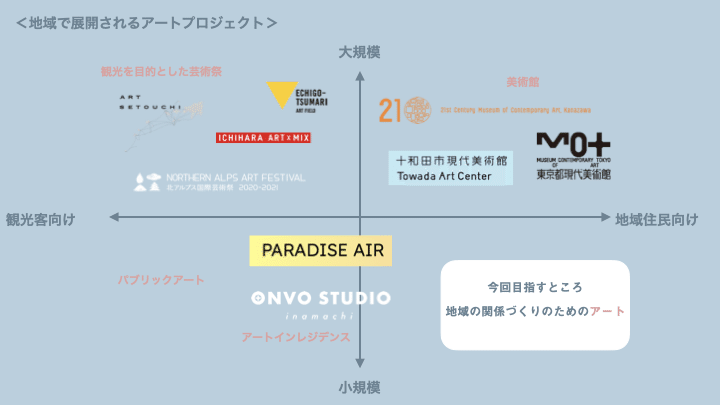

現在様々な地域でアートプロジェクトが行われています。私がこの表に載せたのはほんの一部分に過ぎず、もっとたくさんのものがあります。

この中でも、地域との関係づくりのためのアートプロジェクトを目指しています。

3.どこでやるのか:概要

「勝手にシタラアートプロジェクト」と題して、愛知県設楽町の空き倉庫で2021年9月4.5日でやらせてもらうことになりました。

様々な候補地があった中、地域との繋がりを持った人が知り合いだったことでこのプロジェクトをさせてもらうことになりました。

展示期間はたった2日ですが、すでに設楽町でフィールドワークをしたり、今後も地域に入らせてもらう予定です。

地域の人たちからのアクションを起こしてもらうためのコミュニケーション施策や、展示中だけで終わらない長期的な展開を見据えて取り組んでいきます。

4.まとめ

今回の卒業制作は、自分が色々な地域で経験させてもらったからこそ、軽い気持ちでできることじゃないなと思いました。そのために卒業制作という長い時間をかけて挑戦させてもらうことになりました。

プロダクト専攻の私にとって、この卒業制作はかなり異例だと言われました。教授たちにも初めての試みに驚かれましたが、なんとか頑張ってみなと背中を押してくれました。

私自身もこの卒業制作は終わりではなく、始まりとして継続していくつもりで動いています。そのためにはもっと他の地域で活動をする人の話を聞かなければいけないし、施策もブラッシュアップしていかなければいけません。卒業制作(研究)としてしっかりとどんな効果があったのか検証を重ねる必要があります。

走りながら考えることだらけですが、最後の半年を駆け抜けようと思います。

いただいたサポートは、さらに成長するための製作費に当てたいと思います!