英語慣用句(7): Call it a day ~ ドラクエ4より

三十年ぶりにやってみたドラゴンクエストの「天空の花嫁 (ドラクエ5) 」英語版、遊びながら英語の勉強にもなりました。

なので、続けて「導かれし者たち (ドラクエ4) 」英語版もやってみました。

ドラクエ4英語版のタイトルは

Chapters of the Chosen

直訳すると「選ばれし者の章」。

もちろんドラクエ4にも登場します

次作のドラクエ6と合わせて

天空三部作<Zenithian Trilogy> 呼ばれています

前回やったドラクエ5では、ゲームの中の英語方言の多彩さや慣用句の豊富さに感心しましたが、やはりドラクエ4でも、さらなる面白い英語表現に出会うことができました。

ドラクエ4は章ごとに主人公が異なるというユニークなオムニバス形式。

ですので英語版では、それぞれの章ではユニークな英語方言の違いを楽しめるのです。

英語方言の面白さ

第一章: Scottish World(スコットランド方言の世界)

ラグナー・マクライアンと

消えてしまった子供達の事件

日本語では最初の章の主人公はただのライアンのようですが、リメイクされた英語版では<Ragner McRyan>というフルネームが与えられています。

英語に親しまれていれば、マク Mc またはマック Mac という名字の前のMcがスコットランド由来であるとご存知なのでは(ときにはアイルランドの場合もあります)。

マクとは「誰々の息子」という意味で世界中に父親の名前を苗字として受け継ぐ文化が存在していますが、スコットランド式では

Mc+父親の名前(時には母親の場合も)

で子供たち子孫たちの苗字になるのです。

マクドナルド McDonaldは父親ドナルドさんの子、マッカーサー McArtherは父親アーサーさんの子という具合です。

マクレー McRae は母親レイさんの子、マクベス McBeth は母親ベスさんの子でしょうか。名前の起源を調べるのはなかなか面白いものですよ。

第一章の主人公はスコットランド式の名前を持っているということは、主人公の舞台がスコットランド訛りの言葉を話す人たちの世界だということなのでした。

でも記述表記された英語方言はとても読みにくい。

そして英語の方言訛りの綴りは、実はネイティブでも馴染みがないと苦労する。変則的なスペルなので。

ドラクエ英語、英語圏の子供がこのゲームに挑戦すると、言葉が訳の分からない綴りで書かれていて、途中で辞めてしまうのではと心配になってしまいます。

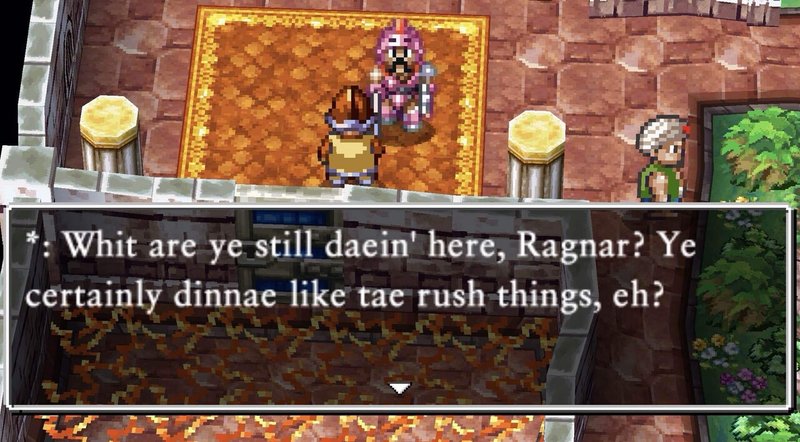

さて第一章の戦士ラグナーの言葉と彼の国で出会う英語を見てみましょう。

あまりに読みにくいため、ずっと前に読んだハリーポッターに登場するウェールズ訛りの英語を喋る巨人族のハグリッドのあまりに読みにくい英語を思い出しました。

作者ローリングは母音をアポストロフィで区切って、綴りをひどく変則的に表記していましたが、やはりドラクエでも訛った英語は大変に読みにくい綴りで表現されるのでした。

ラグナ―とホイミスライム

歴戦の勇士がモンスターと仲良くなる組み合わせ

戦士が主人公だと魔法が使えないので

仲間を組んで旅することが絶対に必要

仲間と力を合わせて旅をすることに

ドラクエの人生哲学が集約されているように思えます

一人だけでどんなに強くても

大事業は成し遂げられないのです

https://www.jp.square-enix.com/dqsp/dq4/

第一章の英語、ああ読みにくい!

wi’ =with

ye = you

tae = to

toon - town/city

an’ = and

ootside =outside

o’ =of

afore =before

ken = know

cannae =cannot

oot =out

daein’ =doing

dinnae =don’t

gaein'=going

tae=to

wi=with

Laddie =Young Man

うちの人アンガスが出てったきり帰ってこないの

そんでもうしばらくになるんよ

Ma = My

Aigneas = Agnes

hubbie = husband

a wee while = a little while

スコットランド方言で子供の意味

スコットランド民謡の

Annie Laurieでも

お馴染みの「美しい、美人」

Lass = Girl

記述化されたスコットランド方言、なんとも難解な英語で満載な第一章なのでした。

第二章: Tzar's land(皇帝の土地)

第二章は一転して(ロシア)皇帝のお姫様、お転婆で力持ちの皇女アリーナが主人公。

英語版ではロシア風に

ボーリャ(ボリスの愛称)と

キリルに変更されています

https://www.jp.square-enix.com/dqsp/dq4/

日本語版はどうなのか知りませんが、英語版では王様(皇帝)はツァー Tzar と呼ばれていて、皇帝の娘アリーナは Tsarevna/ tsɑˈrɛv nə /(カタカナではツァレヴナ)なのでした。

ゲームには登場しませんが、皇帝の妻は Tzarina /tsɑːíːnə/(カタカナでツァリーナ)です。

つまりロシア的な世界が第二章。

ロシア語訛りの英語だと、VとFが混合されたり、Rはひどい巻き舌になるはずです。

ですが、表記上ではドイツ語訛りとあまり区別がつかないためか、ゲームでは Yesをロシア語のDaに変えたり、一部の良く知られたロシア語の挨拶を英語表記にして使用していました。

= GOOD MORNING

= YOU’RE WELCOME

= THANK YOU VERY MUCH

第二章の英語は一部にロシア語が引用されているだけだったので、第一章のスコットランド訛りよりもずっと読みやすかったです。

文法的には正しくないけど

こんな表現、相手の言いたいことがよくわかる

第三章: Irish Merchant Story(アイルランド商人の物語)

トルネコと壮大な穴掘り

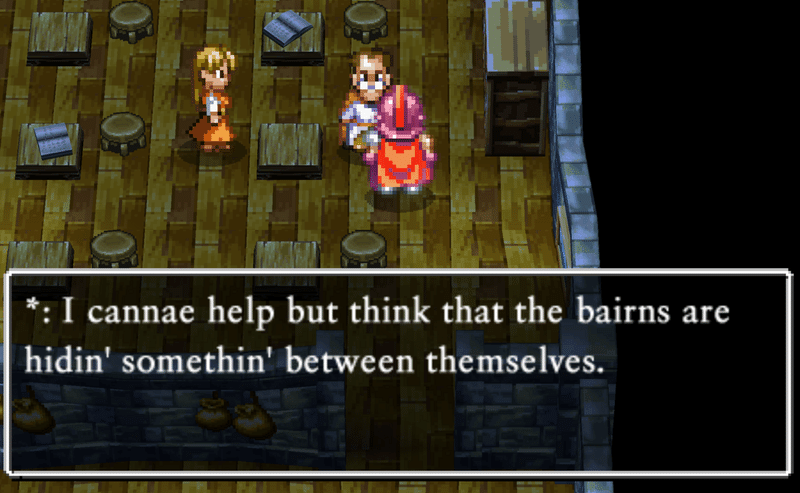

第三章の主人公はなんと、妻子持ちの肥満の中年男トルネコが主人公。

武器屋に雇われていて武器や骨董品などに詳しく、いつかは自分自身のお店を持ちたいという大望を抱いている人物。

普通、戦闘に秀でた魔法使いや戦士やお姫様や勇者がドラクエ世界の典型的な主人公たちなのですが、トルネコは全然違いますよね。

ですので、一風変わったトルネコは大人気キャラとなり、のちにはトルネコを主人公にしたスピンオフ作品まで作られて大人気になったほどでした。

戦闘能力にも魔法にも特に優れていない、ごく普通の人であるトルネコ!

最初は最弱のスライム相手でも戦闘に負けてしまいます。

なんとも面白いキャラです。

第三章で特に面白かった点は、戦闘を専門にしていない武器商人の主人公にゲームの中で与えられた目的はお金儲けだったこと!

だからお金で傭兵 Mercenary を雇って、強い敵の出る洞窟では一緒に戦ってもらい、武器を別の町から買って武器が足りなくても困っている街に持っていって利鞘を得るのです。

街から街への行商をゲームの中で何度も行わねばらないのですが、これがなかなか面白かった。

わたしは教員なので、自分とは無縁な商売って、商品をこうやって歩いて売りさばくものなのだなと実感しました。

今までに知らなかった違う人生体験だったかも(笑)

またモンスターを倒すとモンスターは時々、宝物を落としてゆくのですが、第三章では戦闘で勝利すると、ほぼ毎回、武器の戦利品が得られます。

獲得した戦利品を売りさばくと、やはりたくさんのお金を作り出すことができるのです。

武器を売りまくってお金が儲かって仕方がないほど(いつでも需要があるのが現実とは異なりますが)。

なので、変わり種の一章、とても楽しめたのでしたが、英語が第一章同様に難解で困りました。

文中で何度か

Craic

という言葉が出てくるのですが、これはアイルランド俗語で噂話や面白いお話、笑い話、小話を指す言葉。

ロシア文学を読んでいるとよく出てくる、一般英語のギリシア語由来のアネクドート anecdote(逸話、小話)と同じ意味。

だから anecdote と区別されて、アイルランド風がよく引き立つわけです。

武器商人トルネコの世界はアイルランド方言の世界なのでした。

なんでテッシーみたいな上玉が

おめえみていな大喰らいの甲斐性なしのとこに嫁いだのか」

喉がちっとばかしゴロゴロ言ってる」

ああ、それがあんたをあんたらしい欲しがりにしてるんだ」

きっとトルネコのトルネコらしさに

呆れている奥さんテッシーの言葉(笑)

第四章: フランス訛りのジプシーワールド

題名はすべてMの言葉で統一されていて

見事な頭韻を踏んでいます

第四章は音楽がこれまでのクラシック調から一変してポップ風のダンスミュージックに変化します。

踊り子と占い師の姉妹が主人公だからです。

踊り子のマーニャがMaya(マヤ)

占い師のミネアがMeena(ミーナ)

https://www.jp.square-enix.com/dqsp/dq4/

ドラクエ4ではキャラクターに応じてテーマソング的BGMが章ごとに切り替わるのですが、第四章はアラブ世界の踊り子を表現しているかのようなエギゾチックな打楽器が描きならされるダンス調の音楽をとても気に入りました。

ジプシーの踊り(Gypsy’s Dance)という題名。

なので中東の踊り子ではなく、東欧のジプシーのイメージなのですね。

ダンスはなぜだか戦闘の音楽なのですが。

フィールド音楽も同じくジプシー風で素晴らしい。

ですが、言葉の世界はフランス風。

フランス人の英語は本当に特徴的なのですが、英語の人の耳には、すぐに訛りからフランス人だと変わります。

英語という言語の半分以上がフランス語起源なので、英語話者には最も馴染み深い外国語訛り。

ZeはThe

フランス式だとHがなくて

英語特有の舌を噛むThは発音できずに

日本人同様にZで置き換えられる

Hour, Honour, Heir, Homage, Honest etc.

イギリス英語では

Hはしっかりと発音されて「ハーブ」です

など、フランス語経由で英語になってもそのままHがサイレントとして発音されない英単語は山ほどあります。

Anchor, Archive, Chaos, Character, Christmas, Charisma, Chemical, Choreography, Chorus, Choir, Echo etc.

when, where, which, why, whine, whistle, whale, white, whistle etc.

Rhythm, Ghost etc.

RhythmとGhostは変則ですね

my petite amie = my little friend

あと主人公の姉妹の一人マヤ、形容詞を二重にして表現するのがなかなか面白い。言葉遊びに豊かなキャラですね。

This is Nasty-Nasty!(これってヤバすぎ)

「汗かき過ぎて服が肌に引っ付いてべちゃべちゃだわ」

「わしか?わしはこの城の大臣じゃ」

ああ…人生の喜び

ここは地上の楽園よ」

Haute Cuisineは

英語の High Cuisine(高級料理)

それで何をしている?バルザック摂政殿下のお部屋だぞ」

Sacre Bleuは英語になっているフランス語

驚いた時の表現

Oh My Gosh やMamma Miaと同じ意味

発音が難しいので表記不可能

動画でどうぞ

生きる喜び!

「でも私たちにはみんな人生がある

生きる喜びをみんな持っている!」

第五章: モンスターたちも喋る愉快な英語世界

第五章で冒頭にほんの少しばかり登場しただけだった勇者だけがようやく再登場。

ネタばれしたくないので詳細は語りませんが、一人で故郷の村を離れて旅に出た勇者は、第一章から第四章の主人公たちに出会い、彼らを仲間にして冒険を続けるのです。

これまで親しんできたキャラたちを探し出して、再び出会えることは本当に嬉しいことでした。

第五章の主人公の勇者の世界は、英語的にはあまり面白くはないけれども、年若い主人公が山奥の村を離れて世界を旅するという設定ゆえに、いろんなところで出会う人たちが与えてくれる様々な助言が面白かったです。

教訓編

たとえば:

人に会ったら、私が教えてきたように礼儀正しく挨拶すること

わかるかい、結婚なんていうのは

男にとって死んでしまうも同然

俺の女房なんてこの頃は氷みたいに冷たいよ」

モンスター語&動物語

モンスターが喋るおかしな英語にも出会えます。

外国人の訛っている英語を書き言葉で表記するとこんな感じにもなるかも。

wath=was

tho=so

thmath=smash

hith=his

brainth=brains

"I was going to leap out and smash his brains in"

「あいつがここに来たんを聞いたんだ

だからここで寝て待ってた

飛び出してあいつの脳みそをぶんなぐってやろうって」

あいつとは第三章の主人公トルネコのことです

訛りのひどい外国人(日本人も含めて)の英語は、モンスター英語並みに難しい英語にネイティブには聞こえているのかも(笑)。

Thecret=Secret

Doeth=does

tranthmutation=transmutation(変化、変成)

neeeighed = needed

seeigive = save

「ヒヒヒーン(ネェェー)心配なんてネェェー

ピサロ様がわれわれ全員を救ってくださるんでネェェー」

Purrfect = Perfect

Purrceptive = Perceptive

「ピサロ様は進化の秘法を極めニャれたので

われわれ動物たちはもっと頭がよくなって賢くなるニャー」

A little mare=A little more

Mare /mɛː/ はメスの馬のこと

似た音のMore/mˈɔɚ/とかけてある駄洒落

思わずクスっと笑えました(笑)

他にも、洒落のような語呂合わせはドラクエにはふんだんに取り込まれています。

「あんなおとなしいネズミたちが

超強いマヤに絶対に敵うはずないわ!」

訳すと語呂合わせがなくなりますが、

Meek Mice Match Mighty Maya

のように

この文章の中に五つもMの言葉が含まれています

天空人編

天空の城の住民である天空人は古英語を喋ります。

thou=you

「汝は安住の地へと帰還するわれを手助けして給うか?

われをゼニシア(天空の国)へと連れてゆくこと能うか?」

Shalt = shall

「大胆に歩みたまへ、全能の庇護者の羊たちよ

なんじらは見守られていて

与えられるであろう」

本編のラスボスを倒すと、天空のドラゴンと面会できます。

最後の言葉は:

二人称の「あなた」を入れるときには

Fare you well

または

Fare thee well

シェイクスピアによく出てきます

何物においても損なわれることはない」

仲間と一緒に何かをやり遂げたって本当に人生の中の宝物のようなもの。

自分の半生を振り返ってみて、心からそう思えます。

人生の経験値

どのドラクエでも、主人公は故郷の町を離れて、いろんな町や村を訪れて、いろんな出来事に遭遇して、人助けの使命を果たして感謝されてお礼をいただいて、また旅に出る。

ゲームではモンスターと闘って経験値とお金を得るのだけれども、バトルはある意味、人生のアナロジーでもあるのです。

自分とは異質の人=モンスターと出会って、人生経験とそれに値する人生の価値(ゴールドのようなもの)を他人から得ることで我々は成長してゆくし、強くなってゆく。

この文脈で相手とバトル(ドラクエ的比喩)するとは、

誰かと話しして

何かを一緒にして

一緒の時を過ごすみたいなもの。

出会いは量ではなく質の問題で、ほんの数分あっただけの人から数年一緒に過ごした人よりも多くのことを受け取ることもあるかもしれない。

市民ケーン (1941) という古典名画には、少年の日に乗り込んだ船で偶然見かけた船の桟橋の上の少女の姿があまりに印象的で、結婚したのちにも生涯忘れることができなかったというエピソードが出てきます。

こんなことってホントにあるものです。誰にでも。

人生を旅する中での出会いから得られる体験は、経験値であり人生の財産。

気の合う大好きな人たちと、いつでもどこでも一緒でも人生は楽しいけれども、その中だけでは人間的成長はあまりないのかもしれない。

いわゆるコンフォートゾーン Comfort Zone (安全領域)の中にいるばかりだからです。

ある特定の人の語彙力はどんな人でも限られたものなので(誰だって口癖があるし、同じような単語を頻繁に使う)語彙力や会話力を鍛えたければ、他の人と出会わないといけない(危険な冒険に出る!)。

自分の人生の枠なんて限られたものだからこそ、読書をして他の人の考えたことや人生の経験や目で見て経験してきたことの記述を読むことで、自分の狭い人生を広げることができるのです。

読書が大事でも、同じ作者の作品ばかりを読んでいては、やがては行き詰まる。

だからわたしは長年の読書の習慣に代わるものとして、ドラクエやってみたのでした(新しい世界の発見)。

思いもかけないような英語に出会えたし、面白い物語を追体験するように自分自身でロールプレイすることができたことは本当に良かったと思います。

思いもかけない幸運な出会い:Serendipity!

ドラクエ4の本編には全く関係しないけれども、リメイク版(PS版から)で追加されたという「移民の町 Pioniria」を大きくすることになかなか感銘を受けました。

レベル1状態の何もない、空っぽの砂漠の町へと、移住希望の人たちを世界中から探して呼んできて、次第に小さな町に、やがては大きな街に、そして最後にはレベル5の王城へと変化させるのです。

すると最後の王城の一番上の階にいるストレオ・ルイーズという人物がなかなか妙味深い言葉を語ってくれるのです。

隠れ部屋のようなお城のベランダで、外を眺めている彼に、話かけてみる:

ここに座って

ここで起こってきたこと

(砂漠に村ができて

街になって

お城になったこと)

に思いを巡らせていたんだ」

この世界にはたくさんの人たちがいるが、

出会えるのは、ほんの少しばかり」

出会いからできる限り多くのことを得るべきだよな」

「Make the most of」は機会を最大に生かすという決まり文句

わたしはこの言葉の通りに

一期一会の出会いを大切にしたいと思っています

たとえNoteにおける言葉だけの交流だとしても

ストレオの言葉、深く心に響きます。

ストレオ、ゲームの進行には全く重要でないキャラなのに。

きっと誰もが思いもかけないで、ストレオみたいな人と出会って、一期一会の心に残る言葉をもらうことができることもあるのだと思います。

人生という冒険は出会いなのだと思い知らせてくれる言葉。

ドラクエ4の音楽

あと言うまでもないことですが、すぎやまこういち先生(1931-2021) の音楽が素晴らしい。

交響組曲で聴くと曲本来のすばらしさを満喫できます。

第四章のジプシー音楽も、交響組曲で聴くとさらに魅力的。

エレジー(Elegy 哀歌)の悲哀感は比類なく、ゲーム中の最も悲劇的な場面でこの音楽が流れたとき、そこはかとなく悲しくなりました。

勇者の故郷の音楽(Homeland)もまた、勇壮な短調のフィールド音楽。わたしは大好きです。

「王宮のメヌエット」と題された王宮の音楽は、ヘンリー・パーセルの有名な音楽そっくりの出だしなのですが、この三拍子は冒頭の部分、パーセルのようでパーセルではないのです。

まるで三拍子なのに二拍子に聞こえるのです。

ローベルト・シューマンのライン交響曲の第一楽章と同じように、「王宮のメヌエット」の最初の二小節はシンコペーションしていて、三拍子なのか二拍子なのかわからないという凝った造りなのでした。

音楽通をも唸らせる奥深い作曲だと思います。

パーセルの音楽はこんな曲。

ドラクエのメヌエットの始まりはパーセルそっくり。

厳かな雰囲気も踏襲していますが、前述のようにリズムが違うので、変拍子のなんとも不思議な感じが何度聴いてもたまらないですね。

作曲者すぎやま先生がこの曲が好きで、わざわざ引用したとすれば(この有名曲を知らないはずはないので)、和歌でいうところの見事な本歌取りです。

パーセルの音楽は二分の三拍子なので、同じように聞こえても、そのままではないのです。

シューマンの技法とパーセルのバロック舞曲の妙味を組み合わせた、すぎやま先生の創意工夫が光ります。

自分自身で冒険の旅に出る

本編ラスボスを倒して世界を救い、故郷の村に帰ると奇跡が起こります。

ご自身でゲームをロールプレイして体験してみて、この場面に降り注ぐ光が何であるのか、見つけてみてください。

ゲームを最初から自分で体験した人には本当に感動的な場面。

同じように、ネットで美しい絶景の写真を眺めて綺麗だと感心しても、感動できないのは自分が実際に自分の目で見た光景ではないからです。

いろんな人と出会って、自分で訊ねたりして情報を探して出かけて行って、ようやくたどり着けるところってあるものです。

ドラクエのエンディングもそんなもの。

自分の足で歩まないとわからない。やってみないと分からない。

人に連れて行ってもらっては味わえないのです。

わたしはドラクエの英語、自分で探して見つけて、本当に良かったと思っています。

でもこの素晴らしい体験はわたしだけのもの。

あなたも新しい英語に出会える機会に興味があるならば、ドラクエ英語版、ぜひやってみて下さい。

きっと今までに知らない情景に景色に世界に出会えます。

そしてゲームの世界を超えた現実の世界にも、ドラクエの感動に匹敵する世界を見出すことができるようになりますよ。

人生の経験値を貯めるための旅は、いつまでも終わることはないのです。

最後に素晴らしい英語慣用句

ゲーム冒頭にいきなり現れた言葉でしたが、このフレーズは覚えておいて使えるようになるといいですね。

師匠と必死に剣術の練習する子供時代の主人公。

頑張る主人公、でも先生は

「でもやはりこれまでにしよう」

というのです。

Dayはもちろん1日という意味。

つまり

ここまでしてきたことを、今日の1日分と呼ぶことにしよう

ということで「ここで終わりにする」という慣用句なのです。途中の仕事を「今日はここまで」という言い方ですね。

だから、わたしも今日はここまでにしておきましょう。

読了ありがとうございました。

あなたにも、たくさんの人生の経験値が得られる良い出会いがありますように。

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。