赤い花つんであの人にあげよ

二年ほど前、Noteを始めたばかりの頃に書いたわたしの古い記事にある方がスキを押してくださいました。

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ作「星の王子さま」と手塚治虫「火の鳥:望郷編」を語った記事でした。久しぶりに「火の鳥」を思い出しました。

地球から遠い星に移住して、人生の最後には故郷である地球への望郷の念に駆られて、ディストピアとなっていた地球へと戻るという女性ロミの一生。

ディストピアなどのフィクションな設定の世界に人が生きていたらどうなるのだろうか?という問いかけが込められていることこそが、SFを読んで見る愉しみ。

人の本質はいつの時代にもどんな環境でも変わらない。

むしろ、ひとは別の架空の環境に置かれたときに自分たちの本性を現すのです。それがScience Fictionを創作することの価値であり、我々がSFを読むべき絶対的な理由であるとも言えます。

「火の鳥・望郷編」は日本が産んだ、そんな架空世界体験を読書によって体験できるという稀なる最高傑作のひとつ。

「望郷編」は呪われた宇宙飛行士マキムラが「星の王子さま」を彼女を悼みながら読む場面で幕を閉じます。

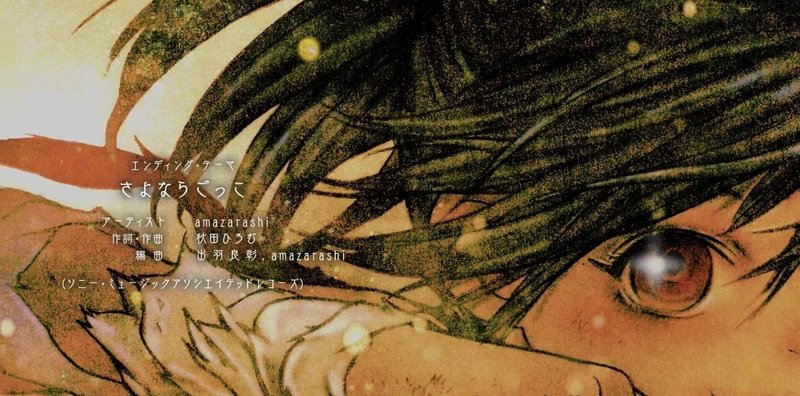

「望郷編」は今年2023年に映画「火の鳥エデンの花」として新作映画化されることになり、劇場公開は11月3日なのだそうです。

21世紀の手塚アニメ映画、本当に楽しみです。

コムの声はまだ九歳の吉田帆乃華さん。

とてもかわいい声で、ムーピーのコムの純真無垢さが伝わってくるようです。ロミ役の宮沢りえさんともども、とても楽しみです。

手塚関連でしばらく前に、火の鳥と同じくらいに不朽の名作かもしれない戦国時代を題材にした「どろろ」のアニメリメイクを鑑賞しました。

今日はそのことを書いてみます。「火の鳥」のことは映画公開後に。

「どろろ」もまた、とても悲しいけれども、とても美しい物語です。

原作は打ち切りとなり、作者的には未完作品。

全ての伏線は回収されずに完結させられてしまった作品だけに、リメイクの自由な解釈の映像化にとても感銘を受けました。

改善されていないかもしれないけれども、改悪ではないアナザーストーリー、もう一つの「どろろ」なのです。

手塚治虫「どろろ」:2019年版

水木しげるの妖怪漫画の大流行に対抗する形で、1960年代の後半に漫画の神様と呼ばれるようになる手塚治虫が発表したのが、日本の戦国時代を舞台とした「どろろ」でした。

人生の苦悩を背負った主人公が登場することが手塚治虫漫画の特徴。

漫画「どろろ」は、表題の孤児であるどろろとダブル主人公である捨て子の百鬼丸の復讐譚とも、成長物語とも読める物語。

でも戦争時代の記憶が薄れはじめていた豊かな時代の到来を期待していた昭和四十年台の当時の少年漫画としては、あまりにもどろろや百鬼丸たちの境遇と人生が悲惨すぎたのか、現在では古典的な名作とみなされるこの作品は、人気薄のために連載打ち切りとなり、物語は後半、全てを語られずに中途半端に強制終了の憂き目に遭っているのです。

打ち切られなければ、戦国時代にあって守護領主を追放して一向宗が一国を支配したという加賀国を舞台にしているという設定を生かして、どろろたちは侍たちの支配のない、戦いのない理想郷を彼の地に築こうとしていたはず。

打ち切られましたが、本作への作者の思い入れは深く、後に手塚治虫は自らのテレビプロダクション虫プロ(のちに倒産)でテレビアニメ化しているほど。

1969年の原作に忠実な手塚自身の手によって製作された第一話は無料視聴できます。

わたしは昭和の終わりに小学生時代を送りましたが、その頃に手塚漫画を愛読しました。

どろろにもよく親しんでいるのですが、何度も映像化されたこの名作、2019年版は手塚治虫の画風を現代風に変えて、最新のアニメ技術によってとても美しく作られています。

ストーリーもまた現代風解釈を加えて色々改変されていますが、改悪にはならずに、素晴らしいオマージュとも言える作品に仕上がっているのです。

原作では天下の大泥棒を名乗り男らしく振る舞うどろろは、令和版では女の子らしさを隠しきれない繊細な心を持つ少女として描かれています。

まだ知らない方にはネタバレですが、どろろは実は女の子なのです。

原作では初めて妖怪から取り戻した自分自身の目で女の子を見て、なんて美しいのだと百鬼丸が誉めるとどろろはヤキモチを焼いてどろろが女の子であることに気が付かない百鬼丸に石を投げつけるようななんとも言えない少女らしさを秘めているのですが。

原作では魔物たちに生まれながらに身体中のいろんな部分を失って生まれてきた百鬼丸は、言葉も話せず、目も見えず、匂いも感じられぬかわりに超能力を使ってコミュニケーションをすることができるのですが、アニメでは音も光も香りもない世界でも百鬼丸は生き物の魂を色の違いから見抜くことができるという能力を持っているという設定になっていて、この設定が本当に秀逸なのです。

言葉を取り戻しても言葉を喋る練習をしないといけない。

人間の体は誰だってリハビリしない動かないものです。

耳を取り戻しても、いきなり音のない世界から音のある世界に引き戻された彼は、世界に溢れるあまりの騒音に耐えられない。

ミオの歌

こういうリアリズムが素晴らしく、非常に共感が持てるのです。

そして聴力を取り戻したばかりの百鬼丸は耳の中に飛び込んでくるあまりの雑音に耐えられないのですが、ある時、美しい歌を歌う少女ミオに出逢います。

そして美しい歌の調べに乗った彼女の歌だけは耳に心地よいのです。

音楽とは、音色の心地よさが何にも優先されます。美音が全てではないにしても、美しくないと音楽は音楽としてなかなか伝わらない。

わたしは個人的には、どんな音楽演奏でも美しくない音は見事な音楽演奏とは認めません。

そして、人の声とは天性の楽器。

聴覚を得たばかりの百鬼丸には、ミオの歌は赤ん坊が初めて聞く母親の慈愛に満ちた子守歌のように響いたことでしょう。

ミオのエピソードは原作にはない令和アニメ版オリジナル。

悲哀感において比類なく、これほどに悲しいアニメのエピソードも珍しい。そしてとても手塚治虫的。

人の死が当たり前のような戦国の世界。

傷ついた戦災孤児たちは生きるすべなく、現代的には中学生くらいの少女は春をひさぐ。

今という時間を刹那的だけれども、精一杯に生きている幼い少女もまた、戦に巻き込まれて惨殺される。

あまりにも哀れ。

現代のマーケティングの帰結から作られた感動ポルノ的センチメンタル物語ではなく、きっとあの頃には普通に起きたであろう物語。

豊かすぎる現代社会が忘れらかけている戦場の物語。

こういう子供たちがいまも世界のどこかにいることを忘れてはいけないとわたしも思い知らされました。

令和の世の中にもこんなふうに血のつながらない幼い家族のために働く買春少女はいるのでしょうか。

ミオが歌うシンプルな子守り唄として歌われる歌は、昭和の昔に流行った歌でした。

わたしもずっと昔に聞いたことのあった歌でした。

数多くの歌手に歌われていたけれども、わたしもずっと忘れていて、久しぶりに聴いて、心打たれました。

赤い花白い花

こういう歌です。

赤い花つんで

あの人にあげよ

あの人の髪に

この花さしてあげよ

赤い花赤い花

あの人の髪に

咲いてゆれるだろう

お陽さまのように

令和元年のアニメはこんなにも悲しい世界があるということを思い出させてくれた作品でした。

折角ですので、英訳もしてみました。

英訳:Red Flower, White Flower

メロディに乗せて歌える言葉として訳してみました。韻もそれなりに意識して踏んでみました。

日本語の音の単純さゆえに英語の音はどうしても増えてしまい、歌詞の内容を増やさざるを得ないのは残念ですが、文化的な違いでもあります。

逆もまた真で、和訳英訳の完全一致は不可能ですね。特に歌えるように音符に合わせる場合は。

I'll pick up a flower, a little red flower 赤い花つんで(小さくて赤い花を摘んで)

I will give it to one I adore あの人にあげよ(大好きなあの人にあげよう)

I'll let her wear my little red flower あの人の髪に(彼女の髪に赤い花をつけてあげよう)

It will look good on her fair dark hair この花さしてあげよ(美しい黒髪に似合うことだろう)

A red flower comb, swinging in the breeze 赤い花赤い花(赤い花櫛、微風に揺れて)

I will give it to one I adore あの人の髪に(あの人にあげよう)

She’s blooming with my little red flower 咲いてゆれるだろう(あなたは赤い花を咲かせたように輝く)

Like the sun that shine on her and me お陽さまのように(ぼくとあの人を照らすおひさまのように)

、「アイル・ピックァップ・アフラーワー」みたいな感じで

歌ってみてください。

昭和にはたくさん作られた暗い世相を反映した悲しい歌

どろろ世界の人たちは今この瞬間を精一杯生きている。

明日のためではなく、今日のために生きている。

それが素晴らしい。やはりそれが手塚治虫的ヒューマニズムなのだなと久しぶりに再認識しました。

「赤い花・白い花」は昭和の昔にはいろんな歌手によって歌われました。

作者がプロではなく音楽の素人だったので、メロディはいろんな人に受け継がれていろんなアレンジもされたようです。わたしは芹陽子が好き。

まっすぐな透明な歌。

平成令和の歌にはこういう歌い方はないですね。アイウエオの母音を生かした綺麗な日本語の歌。

この歌はNHKの「みんなの歌」でも取り上げられました。

こんなにもシンプルな童謡のような歌だからでしょうね。

地獄だってここよりもマシ

と、どろろの母親に言われるような日常が隣にある世界に生きるミオが歌うと、歌われる世界のあまりの純真無垢さとのギャップゆえに、我々は涙せずにはいられない。

熱い粥の配給を貰い受けるお椀も持たないために、

素手の掌に直にお粥を受け取り、

幼いどろろに食べさせるのでした

「赤い花白い花」の歌は、本来は恋の歌。想い人に花を捧げたいという歌。

社会の最底辺を生きるミオが全く知らない世界の歌。

でもだからこそ、そういう歌だからこそ、戦場に澄んだ歌声としてよく響く。

アニメを見てからしばらく経ったいまでも、ときどき無性にわたしはこの歌を口ずさみたくなるのでした。

1969年のアニメ「どろろ」の歌

最後に1969年のアニメ「どろろ」の主題歌。

原作のどろろにはぴったりな歌。

ホゲホゲ タラタラ ホゲタラポン

ホゲホゲ タラタラ ホゲタラピン

ポケポケ ざむらい ヘーラヘラ

トロトロ ざむらい ヘーラヘラ

ヘロヘロ ざむらい ヘーラヘラ

メロメロ ざむらい ヘーラヘラ

赤い夕日に 照り映えて

燃えるよろいに 燃える馬

天下めざして つきすすむ

とぼけちゃいけねえ 知ってるぜ

令和版のどろろは年齢が少し上に設定されていて

この歌のイメージとは異なります

半世紀前の古い昭和の歌、しかも純日本風な歌詞とメロディの歌がこうして令和の世に新たに歌われることは何か斬新なことにも思えます。

こんな日本風な歌はこれからの時代に復権するのでしょうか。

アニメのとコラボなのか、2019年から新しいリメイク漫画版「どろろ」も連載中です。2023年9月時点で八巻まで発売されています。原作に寄り添いながら程よい改変が加えられていて、第九巻が楽しみな読み応えのある作品です。

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。