調性というカラフルな世界: 大ト短調交響曲

西洋音楽には、調性という「色」が存在します。

ハ長調やイ短調などと呼ばれる、ドレミファソラシドのことです。

全部で24種類、長音階と短音階の二つのタイプがあり、それぞれ12ずつ。

ハ長調のドレミファソラシドと変イ長調のドレミファソラシドは、同じ音の並びのように聞こえるけれども、音の高さは違うのです。

ハ長調のドレミファソラシドとハ短調のドレミファソラシドは、同じ音から始まるのだけれども、音階の一部の音が異なります。

一般的に長調音階(長音階:ここではハ長調)で書かれた音楽は明るい音楽、短調音階(短音階:ハ短調)は暗い悲しい音楽になる、と思われがちですよね。

ですが、音楽の明るさや暗さを決定づけるのは、音と音の間隔(音程と呼ばれます)の組み合わせです。

つまり、横につなぐとメロディ、縦につなぐとハーモニーになるのです。

長音階のメロディの並びには、あまり明るく響かない第二音レと第四音の音程や、第三音ミと第五音ソ、第七音シと第二音レなど、短三度と呼ばれる悲しげな雰囲気を伝える音程も含んでいるために、音の組み合わせ次第では、長調の音楽も悲しい響きの音楽にもなりうるのです。

モーツァルトやシューベルトは長調を使って寂しい音楽を書いたといわれるゆえんです。

逆に短音階でも、音階の音の組み合わせ次第では、情熱的な闘争的な生命力溢れる音楽を書くことができます。

ベートーヴェンのハ短調を使って勇壮な音楽をたくさん書きました。全然悲しくない音楽です。

音楽の色

音階の違いは色合いの違いにも喩えられます。いわゆる音色の違い。

日本語の音色って言葉、素敵ですよね。音の色!

英語でも、Tone colour または Timbre (tɪmbɜ:) と言い表わされるので、世界中の人が音の違いを色の違いのようなものだと認識しているのです。

生まれつき、音を聞くと色を感じることのできる、共感覚 synesthesia (sɪnəsˈθiziə)という特殊な音の感じ方ができる人たちさえいるくらいです。

作曲家のシベリウスが共感覚の持ち主でした。

音を聴くと色が目の前に思い浮かぶのだそうです。

わたしは音を聞いても色が見えたり思い浮かんだりはしませんが、音を色の違いとして表現することはとても素敵な詩的な比喩表現なので大好きです。

音楽を聴いていて、ト短調からハ短調や二長調に転調すると、ああ色(調性)が変わったなと感じるわけです。

共感覚に近い感覚を持つ人は、単音のドやド♯にも色の違いを感じるらしいのですが、わたしとしては「音階には色合いがある」でいいと思います。

音階は同系統色のグラデーション。転調すれば、基調となる色が変わる。そんな感じ。

調性音楽の色彩感はこのイラストのように統一感がある

遠い調性に行けば行くほど、色合いが変わる

赤の補色の緑は遠隔調への転調を思わせます

ハ長調の音階には、明るい色の音の音程が並んでいるのですが、ト長調になると、その明るさの種類が赤からピンクなどに変化するという具合です。

同じハ長調でも楽器次第で音の印象ももちろん変わるし、演奏方法(音の出し方)でも色合いは変わる。色の質感が変わったといえるでしょうか。

しかしながら、楽器の問題はおいておくとして、世界の音楽の全てが西洋音楽の基礎となるドレミファソラシドで出来ているわけではないのです。

ドレミファソラシドとは?

二十世紀より先進国と呼ばれる国々で行われる音楽教育は、ほぼ全て西洋音楽の理論に基づいたものです。

なので、われわれの周りの音楽はドレミファソラシドの音楽ばかりなのだけれども、ジャズのようにドレミファ以外の音階を使う音楽もあるにはありあます。

ドレミファソラシドでは、両端のドに注目!

ほとんど同じ響きなのだけれども、音の高さが違って聞こえます。

最初のドの周波数(音は振動なのです)を倍にすると、倍の周波数の音は最初のドと同質の音になります。

数学的には倍数です。128と256や512みたいな関係。

ピアノの鍵盤にはたくさんの同じ音の響くドがあるのはそのためです。

倍数になる周波数の音までの間隔はオクターブと呼ばれています。

具体的には、調律の基本として使用される A(ラ)=440ヘルツを基音とすれば、二倍の A(ラ)=880の音は、一オクターブ上のラになるのです。

ら~ら~!と歌ってみましょう。倍音の音程は音楽的教育を受けていなくても、誰でも作ることのできる唯一の音程だと思います。

オクターヴ Octave とは八番目という意味。

同じ周波数までの間隔には8個の音があると決めたのが西洋音楽でした。

八個の音であるということは、世界音楽の中では絶対ではありませんが、西洋音楽ではこれが音楽の絶対なのです。

「どうしてオクターヴを8で分けたのか」を書いてゆくと長くなりすぎるので、ここでは省略します。ピタゴラスの話などは次回に。

西洋音楽の世界では、音はオクターヴを8(重複する音を除けば7)よりも12に分けると、より都合がいいと判明したために、12の音程の単位を半音と名付けました。

8を半分に分けると16になります。でも16ではオクターヴは音楽的には美しく割り切れず、12個の半音が西洋音楽の最小単位となります。これもピタゴラス由来です。

二十世紀のバルトークなど非西洋音楽の手法を取り入れた作曲家は、微分音 Micro Tone という半音の半分の音なども導入しますが、ここでは語りません。

半音階だけでは音階は美しい音楽は作れないので、自分自身以外の半音を二つ足した音を全音と呼び(半音三つと数えます)、全音と半音の組み合わせた音をオクターヴの中に次のような間隔で並べることにしたのでした。

音階の完成です。

全音 + 全音 + 全音 + 半音 + 全音 + 全音 + 全音+半音

ドレミファソラシドは、半音 (Semitone or half step or Half Tone) と全音 (Whole note or whole step or Whole Tone) という音程 (音と音との間隔)の組み合わせできているという理解が大事。

ピアノの鍵盤ではドの音から白鍵を順番に叩いてゆくと、白鍵と白鍵の間に少し奥にずれて置かれている黒鍵がついていない白鍵二つの並びがあります。

ピアノの鍵盤の白い鍵の間に黒鍵が付いている音程は全音音程、ついていないミとファの間、シとドの間は半音音程と呼ばれます。

英語の Half Step と Whole Step はなかなか良いネーミングです。

ドとレの間には黒鍵があるので全音、ミとファの間には黒鍵がないので半音と理解できれば、とりあえず音楽鑑賞には困りません。

これが西洋音楽の決まり。

ですが、世界中の音楽がこの理屈に従うわけではありません。

まとめると、ドレミファソラシドの音の間隔は

ドレ (全音) - レミ (全音) - ミファ (半音) - ファソ (全音) - ソラ (全音) -ラシ (全音) - シド (半音)

という具合に並んでいるのです。

そしてこれがいわゆる長音階という明るい暖かい感じの響きがする音階なのです。

短音階とは?

寂しげな感じの短調音階(短音階)は長調と違って、少しばかり不規則。

短調音階には二種類あります。

長音階の第三音を半音下げて(つまりレとミの間が半音になる:つまり黒鍵)、同じく第六音も(ソとラの間も半音になる:また黒鍵)、さらには第七音を下げる場合(下げると黒鍵になる)と第七音を変えないでそのままの場合の二種類のパターンがあるのです。

二種類あることで、短調には長調にはない深みが生まれるのです。

一つ目は旋律的短音階(Melodic Minor Scale)で、第六音と第七音が上行下行で変化するのが特徴。歌いやすさを優先させた、音階それ自身だけでも美しい音階。

もう一つは和声的短音階(Harmonic Minor Scale)。

第六音は下がったラなのですが、第七音は下げないので、シドの音程は半音のまま。変化しない第七音シは主音のドに引っ張られるので導音(Leading Note)と呼ばれていますが、そのために和声的には極めて大事な音なので、和声的短音階と呼ばれるのです。

https://www.music-mind.com/Music/mpage8.HTM

短調音階の基本ともいえる和声的短音階は次のような全音半音音程の並びになります。

ドレ(全音)-レミ♭(半音)-ミ♭ファ(全音)-ファソ(全音)-ソラ♭(半音)-ラ♭シ(全音+半音)-シド(半音)

ラから順番に次のラまで

臨時記号のシャープなしに

音を鳴らすと

自然短音階になります

旋律的短音階と和声的短音階は

自然短音階の改良版なのです

いずれにせよ、短音階も長音階も中世ヨーロッパの音階の仲間。

バロック音楽以降の西洋音楽の世界では、長調と短調を特別な音階と認めることで(それ以外の音階は使わないと決めることで)急激な発展を遂げたのでした。

以上が西洋音楽の音階の基本、音階こそが音の色合いの源というお話。

この半音と全音の組み合わせが決定されたのは、西洋音楽史でいうところのバロック音楽時代でした。

一風変わったドレミファソラシド

バロック音楽時代以前の、いわゆる中世のころには、違う音階の並び (違う全音半音の順序の組み合わせ) も存在していました。

いわゆる教会旋法と呼ばれるものです。

バロック音楽以降の西洋音楽の基礎となった長調音階

Aeolian(イオリアン音階)は

短音階のもととなった自然短音階ですが

古典音楽としては使われません

いずれにせよ、イオニアン、イオリアン以外は

「使用しない」というルールを確立させたことで

古典音楽は発達したのでした

https://iastate.pressbooks.pub/comprehensivemusicianship/chapter/3-4-modal-scales-tutorial/

ドリアンモードなどは二十世紀のジャズでは多用され、クラシックでもシベリウスなど一部の作曲家は、ジャズ以前にも教会旋法を部分的に復活させて使ってみたりもしていました。

本来のドレミファソラシドとは異なる全音半音の並びの異なった音を聞くと、エキゾチック=異国風の響きな音楽としてわれわれの耳には届きます。

いずれにせよ、西洋音楽においては、バロック音楽と呼ばれる音楽が十五世紀・十六世紀頃に西洋音楽の主流となってから、ドレミファソラシドがそれ以降の数百年の西洋音楽の基盤となったのでした。

調性音楽はカラフル!

ドレミファソラシドが西洋音楽の基準の音階であると定められると、どの音の高さを音階の最初のドと定めるかで、音階に違いが生まれることがすぐに認識されました。

ドレミファやドレミファ以外の半音の、例えばミ♭でもソ♯でも、どれでもいいので、最初の音を定めて、

ドレ(全音)-レミ(全音)-ミファ(半音)-ファソ(全音)-ソラ(全音)-ラシ(全音)-シド(半音)

または

ドレ(全音)-レミ♭(半音)-ミ♭ファ(全音)-ファソ(全音)-ソラ♭(半音)-ラ♭シ(全音+半音)-シド(半音)

という並びに従ってミ♭から音階を始めると、ミ♭を主音としたドレミファソラシドが作れるのです。

ミ♭の和名は「変ホ」なので、変ホ長調、または変ホ短調の音階になるのです。非常に論理的。

ミ♭ファソラシ♭ドレミ♭=変ホ長調のドレミファソラシド

本ホ長調において、ミ♭は移動ドになったといいます。音楽分析にとても便利な移動音階という考え方です。

ドレミファソラシドは最初の音の高さに応じて移動すると考えると、この音階の中でならば、どの音を鳴らしても、響きのいい音楽として聞こえるので便利です。

でもドレミファソラシド以外の音を混ぜると、例えばソ♯(ミ♭が基音の場合は絶対音のシ♮)の音は音楽的には必ずしも美しく響きません。

これがいわゆる不協和音。

ですので、これ以降の西洋音楽の歴史は、音階における不協和音の受容の歴史になるのです。

不協和音はアクセントとして役立つので、完全には禁じられませんでした。

でも不協和音になる音は必ず協和音になるように解決されないといけないという決まりが生まれます。

例えば、導音(Leading Note)と呼ばれる第七音シは、主音ドに戻らなくてはいけないなどという決まりです。

こうして、西洋音楽には高度で複雑な和声法の科学が作られるようになったのでした。

西洋音楽の世界にはどの音から始めるかで、いろんなドレミファが存在するようになり、音の違いは良い耳を持つ人には、絵画の色彩の違いように理解されるようになったのでした。

調性音楽の誕生です!

赤やオレンジ色は暖色系の色と呼ばれ、

青や緑は寒色系の色と呼ばれます。

同じ発想で、ハ長調(ドが最初の音)が赤ならば

音楽的にもっとも遠い位置にある音は

(ドから始まる音階の一オクターブの真ん中は嬰へ)

対極の寒色系の音になるのです

もしハ長調が白ならば

嬰へ短調(F♯)や変ホ短調(E♭)は

黒系の色彩になります

ほんの少しばかりの不協和音を混ぜながら、色合いを変えてゆくのが調性音楽の醍醐味。

近い音は同系色。こうして音のグラデーションを無限につくることが可能になりました。

表の外円にはC(ハ長調)、G(ト長調)、D(二長調),A(イ長調)と書かれていますが、内側にはCの下にAmと書かれています。

内側の調性は Relative Minor (関係調)と呼ばれる近親調で、日本訳では平行短調などと呼ばれたりしているようですが、これではハ長調に対するハ短調を意味する Parallel Minor(直訳すると平行短調)と紛らわしい。

日本語では同主調、または同名調(同じハ音から始まるから)などと訳されているようですが、国際的な呼び名とは異なるので要注意です。

ハ長調の場合、調性の臨時記号はついていませんが、ラから始めた音階も調性の臨時記号はなし。なのでイ短調とハ長調はお互いによく似た仲間同士。日本語では平行調同士だとされます。英語だとRelative(関係調)なのに。

まったくややこしい限りなのですが、ハ長調の近親調Closely Related Key には、同じ音から始まる同主調のハ短調(ドレミファソラシドの第三音、第六音、第七音が異なる)と、調性記号の数が一致する平行調のイ短調が存在すると覚えておいてください。

円の横隣りに変化するには、例えば、ハ長調の五番目の音のソを主音にしてドレミファをつくると、第六音ミ(ト長調のラ)と第七音ファ(ト長調のシ)の音程は半音なのですが、この部分は全音でないと長調音階にならないので、第七音ファ(ト長調のシ)を半音上げてシャープにすると、ソを主音としたト長調に転調できるのです。

色彩が赤からオレンジへと変化。

同じやり方で逆方向(鍵盤の左側方向)に五度ずらして、四つ目の音に当たるシ(新しい音階のファ)にフラットを加えると、オレンジは黄色に黄色は緑へと、どんどん変化してゆきます。

ドレミファの「ミファ」と「シド」が半音なのでこういう関係が作られるのです。

赤色のハ長調は、転調すれば、ピンクになり紫にもなるという仕組みです。

五度ずつずれてゆくのが西洋音楽の転調の基本です。どうして五度なのかはまたピタゴラスのお話で説明できますが、次回に。

こういうテクニックを発達させることで、ドレミファに基づく西洋音楽は、多彩な響き(色彩)を作り出す普遍的な素晴らしいシステムとして確立されていったのでした。

このような具合で、西洋音楽史はカラフルな名作たちで彩られたのでした。

ベートーヴェンの田園交響曲は、牧歌的なヘ長調(明るい緑?)。

シューベルトの未完成交響曲は、抒情性あふれるロ短調(暗い茶色の世界?または深緑)。

ドヴォルザークの新世界交響曲は、寂寥感一杯のホ短調(セピア色の世界?)。

どんな色に感じるかは主観なので、この調性には絶対に「この色」というわけではありません。

しかしながら、調性感覚、音に色を感じ取るセンスは西洋音楽の肝。

そしてこの調性感覚または色彩感覚において、誰よりも優れていた作曲家が、ヴォルフガング・モーツァルト(1756-1791)でした。

トルコ行進曲をカラフルにしてみると

モーツァルトのトルコ行進曲をいろんな調性で弾き分けてみるという動画を見つけました。

こうして転調させて弾き比べると、音の色合いの違いがはっきりとわかる。

原曲のイ短調からどんどん変化していって、五度ずつ全ての調性を駆け巡り、最後にはまた最初のイ短調に戻って終わり。

色彩が変化して最後には同じ色の世界へと音楽は返ってゆくのです。

調性音楽ではどんなに転調しても最後には同じ調整で終わらなければいけないという決まりがあります。

どんなに色合いが最初のハ長調の暖色系から離れて行って、極寒の英ホ短調にまで行き着いても、最後にはハ長調へと帰ってゆく。

最後に同じ色調の世界へと戻るということが大事!

予定調和の世界。

そこに調性音楽の素晴らしさがあります。

モーツァルトの色彩感

ここからはモーツァルトの音楽の類まれなるグラデーション具合、色彩感覚を一緒に見てみましょう。

ロンドニ長調 K.485

トルコ行進曲の色彩も論じるに値しますが、ここでは、より分かりやすいピアノ曲のロンドニ長調を取り上げましょう。

ピアノが弾けなくても、聞いているだけでも、わかりやすい主題のおかげで色彩がどんどん変わってゆくのがわかる曲だからです。

主題のメロディは移動音階式で「ソミド=絶対音のラファレ」という並び。

跳ねている音は装飾音なのでドミソの逆向きのソミドです

モーツァルトはドミソばかりといわれる所以です

(前半部)ニ長調 → イ短調 → イ長調(後半部)イ短調 → ニ長調 → ニ短調 → ヘ長調 → 変ロ長調→ニ長調

以上のようなめくるめく転調の妙を気軽に楽しめるピアノ曲。

演奏難易度は高くはないので、ピアノ演奏者の間では広く親しまれています。

こういう曲はカラフルと形容されます。

ピアノフォルテ(モーツァルト時代のピアノ)で演奏されると、転調して色彩変化する場面転換が、誰の耳にもとても分かりやすい(と思います笑)。

楽譜を見るとぐるぐる調が移り変わるのを視覚的に確認できます。

ロ短調に揺れてイ短調に

ついにはフラット系のヘ長調に

この楽譜にはレガートでメロディを際立てましょう

と書かれているようですが、

モーツァルトのオリジナル楽譜には

レガートなんて書いてありません

ショパンなど19世紀の作曲家の作品だと、メロディが凝っているので半音階的な不純物(つまりドレミファソラシド以外の音)が混じっていることなどもよくあり、転調は非常に複雑なのだけれども、色彩変化はモーツァルトほどには色鮮やかな感じがしない。

色が混じりあっていて原色ではないため、色がわかりにくい印象を受けます。極彩色ではどの色が中心の色なのかを見極めるのが難しいものです。

モーツァルトはドミソの作曲家(三和音の基本の音でメロディが書かれている)でしかないと軽視する音楽家もいるのですが、音の原色ともいえるドミソ主体だからこそ、ドミソが別の色に(別の調に)変化したときの違いが鮮明になり、それが素晴らしいのです。

モーツァルトはシンプリシティゆえに、誰よりもカラフルに転調(色彩変化)できるのだと思います。

モーツァルト究極の転調音楽(最もカラフルな名曲):大ト短調交響曲

ようやく本題にたどり着きました。

ドミソばかりのモーツァルトはあまり好きではないという人でも、音楽史上最高の名曲にひとつであると認めざるとえない、交響曲第40番ト短調K.550。

第一楽章:アレグロ・モルト(とても快活に)

執拗に繰り返される下降する半音階があまりにロマンティックな第一楽章の第一主題は、クラシック音楽を聴かない人にさえも認知される素晴らしいメロディ。

しばしば誤解されますが、アレグロは「速く」という意味ではないので、疾風怒濤の嵐のように快速でも、嘆きの調べとして遅いテンポでゆったりと歌い上げても、どちらでも構わないですね。

だから指揮者のアプローチには快速型と詠嘆型の二つがあるようです。

ミ♭レレー(ト短調のラソソー)の半音階が

全曲の色調の基礎となるのです

あまりの名旋律なのにメロディは長く続かないで、あっという間に過ぎだってしまう儚さゆえに「疾走する哀しみ」などと呼ばれたりもしました。

哀しみのメロディは疾走して消え去りますが、追憶のように何度も何度も現れる。

実はこの名旋律、現れるたびに色合いを変えている。つまり、何度も何度も転調を繰り返しているのです。

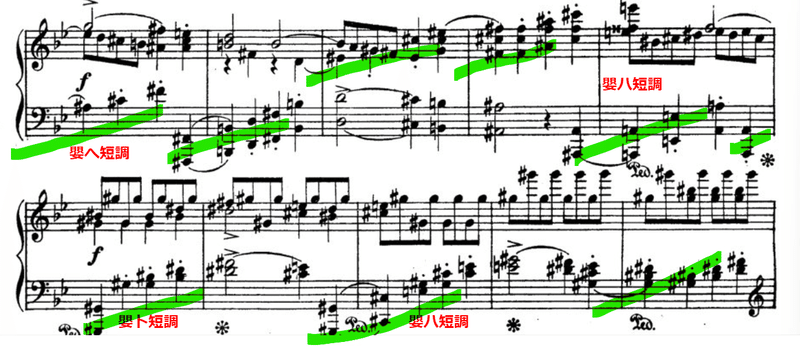

臨時記号だらけで読みにくいほど

ものすごい転調の嵐・色彩展開の凄さ

赤線の部分が解決されないメロディ終結部

あまりにも悲痛な半音階

詳細は割愛しますが、

嬰へ短調→嬰ホ短調→嬰イ短調→ホ短調→ニ短調

と目まぐるしく転調、つまり色彩変化している。

色彩変化しているから何度繰り返されても同じ感じには聞こえないし、何度でも聞きたくなる。これが転調の目的なのです。

短調の暗い色調を保ち続けながら移り変わるも、転調されたメロディの最後の音は半音抑えられていて、いつまでも解決しないので(半音下がると終結感が得られます)悲痛なメロディが表れては消えてゆくたびに、胸を締め付けられる思いに駆られます。

第二楽章:アンダンテ(中庸の速さで)

変ホ長調だけれども、終始音楽は寂しさいっぱい。

長調なのだけれども、全然明るくはならない。

同じリズムで刻まれる

歩みのジェスチャー

タ・タ・タ・タ・タ・タ…

後年、シューベルトの冬の旅の

旅人の歩みとしても

同じ音型が使われる。

アーノンクールの演奏のように

速いテンポでは

寂しくとぼとぼ歩いている感じがしないので

このアンダンテはゆっくりとためらいがちに

前にあまり進んでゆかないテンポがいい

変イ短調で開始される後半部は、目まぐるしい転調が繰り返されて、ひたすら不安をあおります。

変イ短調は同主調の変イ長調に転じて、その後はしばらく長調なのだけれども、やはり全然明るくはならない。不安がいつまでも付きまとう。

変イ長調→変二長調→変ロ長調→変ホ長調→ハ長調

音楽がハ長調で静まり返ると、ヘ短調の強烈なフォルテ。

何度聴いてもこの場面には戦慄を覚えます。

姉妹作のジュピター交響曲の第一楽章にも、全休符の後に突然 C Minor Shock と呼ばれる、全オーケストラによる強奏があります。

第一楽章の白眉ともいえる素晴らしい場面。

大ト短調交響曲の場合は F Minor Shock です。

ヘ短調のフォルテをどれほどに際立てられるかは

その前の小節でどれだけ弱音を抑えて

休符の部分に静寂を作り出せるかで

Shockの効果は変わる

同時期の作品だけに、同じ発想から聴き手を驚愕させるフォルテが用いられたのだと思われます。

その後もゆらゆらと

変イ長調→ト長調→ハ長調・ハ短調

と揺れ動きながら、最後にはようやく変ホ長調にたどり着くのです。

あてどもなく歩いているのかも

この世界が転調すると

世界はよみがえる

転調はそんな具合に聴き手のイメージを変えるのかも

第三楽章:メヌエット、アレグレット(快活な感じで)

メヌエットの真ん中のトリオの部分では、明るい光がほんの少しだけ差し込んでくる。トリオは珍しく平行長調のト長調。

ここでは前回の小ト短調交響曲の記事で触れたホルンが後半部分で活躍して非常に印象的。

カメラータ・ザルツブルクもナチュラルホルンを使用

モーツァルトの楽器使用法のうまさが極まった例ですね。

(G菅なので楽譜のハ長調の音を吹くと四度下のト長調になる)

ここまであまり目立たなかったホルン

ほとんどホルンのソロのように聞こえる

第四楽章:アレグロ・アッサイ(とても快適に)

色の変化において、第一楽章の上を行くのはソナタ形式のフィナーレ。

雪が降り積もって

世界はやはり枯れ果ててしまう

冬の太陽は輝いているのだけれども

ハイドンのようにドラマのあとのエピソードを思わせる軽いロンドではなく、後のベートーヴェンを思わせる、最終楽章に最大の重みが置かれた構成のフィナーレ。

ひたすらドミソ・ドミソがエコーする

メロディは第一楽章のようにロマンティックな半音階ではなく、まさにドミソなのですが、聞いていてあまりの色合いの変化の速さにくらくらしてしまうほど。

こんなにも複雑な転調なのに、あっという間に通り過ぎてゆくからです。

作曲家は色調の急激な変化で聴き手を幻惑させようとしているのは明らか。

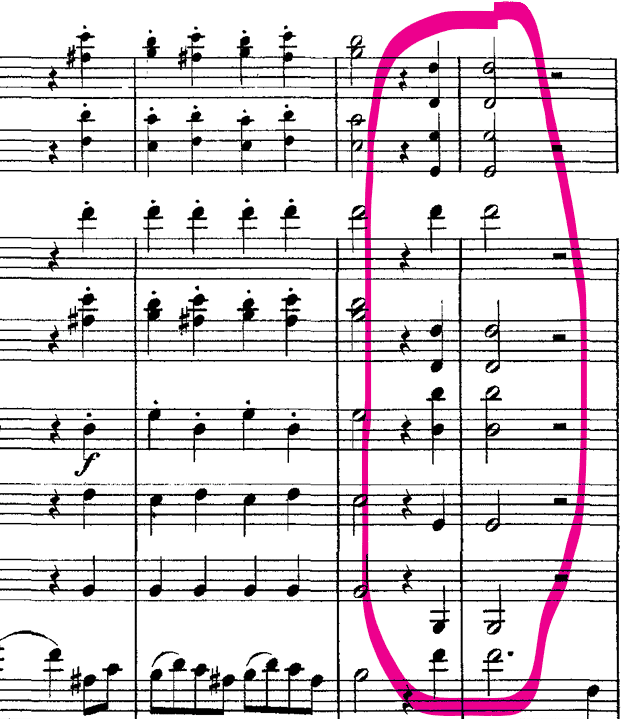

当然ながらト短調から始まり、提示部は教科書通りに平行調の変ロ長調で締めくくられるのだけれども、展開部冒頭はラプソディックに激変。

イ長調、ニ長調、ト長調へと転じて、ト長調と五度の関係にあるハ短調に転じると、そこから:

ハ短調(♭♭♭)→ト短調(♭♭)→ニ短調(♭)→イ短調(なし)→ホ短調(♯)→ロ短調(♯♯)→嬰へ短調(♯♯♯)→嬰ハ短調(♯♯♯♯)→嬰ト短調(♯♯♯♯♯)

シャープ記号が五つの世界にたどり着く!

と、短調のまま、規則正しく五度の関係で色合いを変えてゆき、終には嬰ハ短調というト短調からは最も遠い色調でクライマックスを迎えるのです。

クライマックスの嬰ハ短調にたどり着く

緑の部分が主題

現れるたびに転調を繰り返してゆく!

めまいがするような幻惑の音楽

オクターヴの最初の音がドの場合は、両端のドも含めると、オクターヴ中には13の異なる音があるのだけれども、その真ん中の7つ目はソ♯。

ト短調の場合は最初の音はソで、最も遠い音はド♯というわけです。

ソ・ラ・シ♭・ド・(ド♯=嬰ハ)・レ・ミ♭・ファ・ソ

つまり前に紹介した調性の表において、ト短調が寒色系のブルーな色調だとすれば、ここで対極の暖色系の燃えるようなレッドの色調の世界にたどり着いたということです。

荒れ狂う音楽は嬰ハ短調で一時停滞しますが、やがては今度は逆向きに、嬰へ短調→ロ短調→ホ短調→イ短調→ニ短調と下り、最後には主調のト短調へと帰り着くのです。そして再現部。

あっという間に駆け抜けてゆく劇的な転調部分は、なんと小節数では前半十五小節、中間部のクライマックスの嬰ハ短調も十五小節、そして後半の下降してゆく五度の転調もまた十五小節と、完璧なシンメトリーになってさえいるたのでした。

なんという構成美!

メロディを受け持つ楽器がどんどん変化してゆくので(フルートやホルンなどの管楽器ソロが美しい。クラリネットソロがオーボエの代わりに聞こえる場合は第二稿版)、楽器の色合いの多彩さも得て、あまりにカラフルな音楽は聴く者を幻惑させてしまうのです。

あっという間に通り過ぎてゆく色たち。

まるで色鮮やかな情景の早送り映像、または現れては瞬時に消えてゆく走馬灯を眺めているかのよう。

モーツァルト全作品を見回しても、この作品に匹敵するような深い陰りと多彩な色彩感を持つ作品はほとんど見当たらないのです。

陽性の神々しいほどに輝かしい作品としては、姉妹作のハ長調のジュピター交響曲K.551があるのですが、人生の哀しみと儚さを体現しているようなト短調の色の世界とは全く別の次元の作品なので、やはりト短調交響曲は空前絶後の唯一無二の大傑作交響曲です。

蛇足の名録音推薦

大ト短調交響曲の録音ですが、最近聞いて、心から素晴らしいと思ったのは次の映像。

カメラータ・ザルツブルク

21世紀的な演奏とは、20世紀の終わりにクラシック音楽界を震撼させた古楽器演奏の斬新な解釈をモダン楽器の演奏に取り入れた演奏スタイル。

そんな21世紀的演奏の最良の結実のような演奏が、コンサートマスターが指揮者の代わりを務める、指揮者不在のカメラータ・ザルツブルクによる演奏!

ホルンはもちろんナチュラルホルン。

聞いたこともないような強弱表現に鮮明な楽器の音色。

そして大事なメロディが奏でられる前には一瞬だけ音楽が止まるのも粋な演出です。

デフォルメが過ぎて嫌いだといわれる方もいらっしゃるかもしれませんが、たくさんのト短調交響曲の録音を聴いてきた私の耳には大変に新鮮でショッキングな演奏でした。

に現れる「レレ―」というトゥッティ

があまりにも個性的!

全員フォルティシモで思い切り

レガートでアップビートを強調すると

拡張された音の鮮烈さは衝撃的なほど!

その他の名演

今は亡き評論家宇野功芳の大推薦だった、ロマンティックの極みのワルター・ウィーンフィルとのライヴ録音や、同じワルター最晩年の滋味と諦念に満ちたコロンビア響との味わい深い演奏などから、この曲の洗礼をわたしは高校生の頃に受けました。

それ以来三十年、本当にたくさんのいろんな録音を聴いてきました。

この曲の演奏タイプは、ワルターに代表される、ゆっくりしたテンポの詠嘆スタイルの演奏(ヴェーグ、チェリビダッケ、ベームなど)と、速いテンポの疾風怒濤スタイルの演奏(フルトヴェングラー、カザルス、ブリュッヘンなど)のようなに二分されるようです。

特に第一楽章のアレグロ・モルトを「快速」という速度記号と解釈するか、「とても快適なテンポ」という表現表示とみなすかで、演奏スタイルが全く変わります。

どちらのスタイルにも長短があり、わたしは第一楽章や第二楽章は詠嘆型、メヌエットとフィナーレはベートーヴェン的な疾風怒濤型が好きです。

上記の最新のカメラータ・ザルツブルクは、冬の荒野を駆け抜けてゆくような典型的な疾風怒濤タイプですが、同じカメラータ・ザルツブルクが1996年に最晩年のザンドール・ヴェーグの指揮で録音したものは、ワルターに通じるカンタービレな遅いテンポで、全ての音符を慈しんでいるような心温まる名演です。

回顧的でしょうか。

弦楽器の達人ヴェーグによって鍛え抜かれた弦楽合奏は鉄壁です。

モーツァルトの生まれ故郷のオーケストラのカメラータ・ザルツブルクは昔も今も本当に素晴らしいモーツァルトを聴かせてくれます。

モーツァルトの色彩(調性)感覚は、音楽史上の誰よりも、ハイドンやベートーヴェンやシューベルトやブラームスやマーラーよりも素晴らしい、というのがわたしの持論です。

オペラになると、モーツァルトの色彩感覚はますます冴えわたり、さらに研ぎ澄まされるのです。

長い記事でしたが、読了ありがとうございました。音階の基礎、おさらいしてみると楽しいものでした。

あなたの大ト短調交響曲のおすすめの録音はどんなものでしょうか。教えていただけると嬉しいです。

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。