完全比の三和音とトルコ行進曲 (後編)

前編と中編では、オクターヴ間の12の半音を完全に整えるピタゴラス音律には三度の不具合のために和音に唸りが生じてしまい、三和音の響きを完璧に整える純正律はオクターヴ間の12の半音を均等にはできないということがわかりました。

今回は、この二つの調律方法を折衷させることで考案された新しい音律のお話。

最終回です。

中全音律(ミーントーン)の登場

純正五度で作られたピタゴラス音律は初期キリスト教会などで単旋律を歌うのに数百年は使われていました。

次第に複旋律音楽が発達すると、三度の音程で重なる歌声は不協和音程のように響くので

純正音律の 5/4=1.25

に対して

ピタゴラス音律では 81/64=1.265

純正三度の比率で作られた純正音律が考案されました。

ですが、純正律ではドレミファソラシドの音階を順番に歌うと不均等。音の階段の高さは不均等だったのです。

ですので、プロフェッショナルな音楽家たちが使うには実用的ではありませんでした。

問題の音程は以下の三度と五度。

三度(ドミ、ド#ファ、レファ#、ミソ#、ファラ、ファ#ラ#、ソシ、ソ#ド、ラド#、ラ#レ、シレ#)

長調を問題にしているので

半音が5つの長三度(Major 3rd)

三つの白鍵だけの三度があります

五度(ドソ、ド#ソ#、レミ、レ#ラ#、ミシ、ファ#ド#、ソレ、ソ#レ#、ラミ、ラ#ファ、シファ#)

半音が8つ

白鍵だけで五度は五つあります

純正三度を採用すると、どこかの五度を縮めないといけませんが、五度が若干ひずんで唸りを生じることがあったとしても、純正三度の響きはあまりにも美しかったのでした。

なので三度の美しい響きを偏愛した音楽家たちは、純正五度ではなく、純正三度を基準とした音律を探し始めました。

そうして、純正三度(ドからの比率5/4)が純粋に保たれるという中前音律という新しい調律が確立されるのでした。

ある部分(三度)を広げると、別の部分(五度)を縮めないといけません。

比率は1から2の間の値であって、合計の比率が2=オクターヴを超えることはできないのです。

中前音律が縮めたいのは、前回紹介したシントニックコンマと呼ばれる、唸りを引き起こす音のずれ。この差異を五度の音程からとって五度を知事めるのです。

シントニックコンマを四分割する

純正三度のずれは次のように求められます。

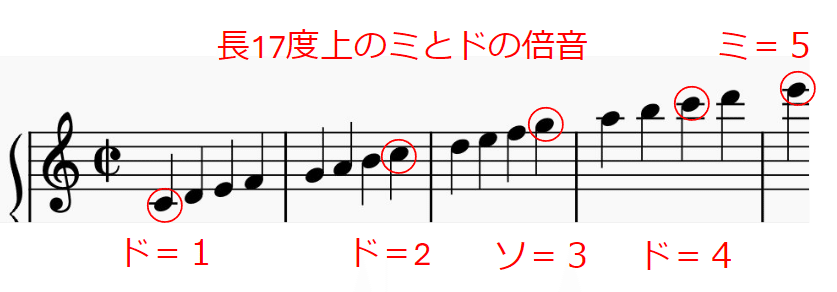

ドレミファソラシドの音階の第三音の純正ミ(比率5/4)は、3/2の五度比率を使って最初のドから、ソ→レ→ラ→ミと五度ずつ上げてゆけば見つかります。ピタゴラス音律のやり方です。

(3/2)x(3/2)x(3/2)x(3/2)=

81/16 =

最初のドから二オクターヴも上のミです

今回は倍数にして

一オクターヴの中には収めません

今度は純正三度(5/4)で同じ「ミ」を探してみましょう。

二オクターヴ上のドレミファソラシドの音階の第三音なので

オクターヴ(完全八度)x2+長三度 =

(2/1)x(2/1)X(5/4) = 5

5という整数になりました

長17度=比率5が判明したので、ピタゴラス音律の81/16を因数分解して5の倍数の形にしてみます。

16x5=80 を使ってみましょう。

81/16=

80/16 x 81/80 =

5 x 81/80 ≒ 5

81/80だけずれているのが

純正五度によるミ

このように、前回調べて見つけたシントニックコンマ「81/80」が純正三度を重ねてゆくことで改めて見つかりました。

ちなみにピアノの音階のオクターヴは「ドミ」+「ミソ#」+「ソ#ド」という三つの長三度からできているので、理屈では長三度を三回かけると2オクターヴ=2になるはず。

でも純正三度を三度掛け合わせても、厳密にはオクターヴにはならないのです。

オクターヴ=純正長三度x純正長三度x純正長三度

5/4x5/4x5/4 = 125/64 (1.93525) ≒ 128/64 (2)

この比率では一オクターヴは低くなる

平均律にしない限り(2の12乗根)、決して長三度の三乗はオクターヴには一致しないので、どんな音律を作り出そうとも、ズレは生じてしまうのです。でも後述するように、音のずれにはそれなりの意味があるのです。

純正三度で作る中全音律の場合、シントニックコンマをうまく取り扱うことでこの問題を解決します。

純正三度の比率5:4とオクターヴの比率2:1を同時に保つためには、シントニックコンマの比率81/80を上手に五度から減らすという手法が模索されるのです。

そこで考案されたのはシントニックコンマを均等に分けて五度を縮めるという方法。

新しい五度の比率を探すには、ピタゴラス音律の完全五度(ソ→レ→ラ→ミ=3/2x3/2x3/2x3/2)が中全音律が求める長17度=比率5.0と一致する数を求めればいいということなので、新しい五度の音程をX(3/2ではない数)とすると、Xの四乗が5となればいいのです

x^4 = 5

x = 4th√5

x = √5^(1/4) = 1.4953

これが中全音律の完全五度の比率(3/2=1.5よりも狭い音です)

完全五度は3/2=1.5なのでピタゴラス音律の完全五度と中全音律の完全五度の差を求めると

3/2÷√5^(1/4)=1.00311

この比率はシントニックコンマ 81/80 を四つに分けた比率に等しくなります。

x^4 = 81/80

x = 4th√(81/80)

x = √(81/80)^(1/4) = 1.00131

= 3/2÷√5^(1/4)

もう一度書きます。「中全音律の長17度(5/1)とピタゴラス音律の五度(3/2)の四倍の差」と「シントニックコンマの1/4」は等しくなる!

数学的に美しいですね。

シントニックコンマを四つに分けたので、この調律方法は1/4コンマ中全音律と後世には呼ばれるようになります。

もはや音程の比率は美しい整数比の分数(81/80の四乗根)では書き表せなくなってしまうのですが、非常に実用的。

十七世紀や十八世紀の音楽理論家たちが調性には色があるとして、それぞれの調性の特徴を著作に書き残しているのは、どのような音律でも五度が微妙にずれるので、それぞれのずれは調性の個性と認識されたからなのです。

もちろんこの調律方法では全ての調性を美しくは演奏できません。

ですので、ハ長調が輝かしく響くように調律したチェンバロと、変イ長調が陰りのある音階として美しく響くチェンバロでは、微妙な音の差異を演奏者や鑑賞者は間違いなく感じずにはいられなかったのでした。

調律方法

純正三度を重んじた中全音律は、英語でMeantone。

Mean は「中間の」という意味。Toneは「全音」と訳されるので、それで中全。

つまりこれが機械的な調律が可能となる以前の「平均律=古典音律」なのです。

現代では電子的なチューナーを使って平均律を完璧に割り出して調律できますが、18世紀の調律方法は以下のようなものです。

その1:ピッチパイプや音叉で中央のドを設定。

まず中央のドを定めます。

音叉という道具を使えば鍵盤楽器の真ん中のドは定まります。

音叉は同じ波長の音が響くと共鳴するという優れた道具なので、調律には必須の道具でした。

音叉は英国人作曲家ヘンデル (168-1759) と親交のあったイギリス人のトランペット奏者ジョン・ショアJohn Shore (1662-1754) が1711年に発明しました。彼はヘンデルのお気に入りのトランペット奏者として伝記に登場することもあるようです。

特定の音程のものが何本も用意されているので

特定の音律のドやミやソを使って楽器を調律できるのです

CC0. Pubcli Domain

https://pxhere.com/en/photo/1164068

音叉が発明されるまでは木製のピッチパイプという笛で主要な音を探し当てていました。

現代でもアカペラ合唱団などは、基準の音を出せる楽器が利用できない環境で基準音を取るためにピッチパイプを使い続けていますが、木製ピッチパイプは気温や湿度によって音の高さが微妙に変化するので、あまり信用のおけないものでした。

構造はリコーダーと同じなので息を吹き込めば音が鳴ります

いろんなサイズのものがあり(つまり違う音が出る)

調律に役立ったわけです

https://vmcollectables.com/instruments/whats-a-pitch-pipe-and-how-do-you-use-one/

金属製の音叉は、いつでもどこでも正しい音を保つので、調律には最高の道具なのでした。同じ響きの音にだけ共鳴するので、自身の耳に自信がなくても正しい音なのか客観的にわかるのは素晴らしいことです。

当時のコンサートピッチは現代よりも低いものだったので、おそらく現代よりも低いピッチの「ラ」や「ド」や「ソ」の音叉が作られて使用されていたと思われます。このあたりはもっとリサーチしてみたいですね。

音叉が利用できない場合は、音楽家社会は徒弟社会なので、師匠から弟子にこういう音が正しい音なのだと直伝で音の高さは伝えられていたのではと私は推測しています。国ごとに時代ごとにピッチが違うことが当たり前だったのはそういうことで説明できるのでは。

でも音叉の普及に伴って、ヨーロッパ中ででピッチは急速に統一されてゆくのです。また平均律(古典調律)の普及にも貢献したのでした。

いずれにせよ、一般的な普及は十九世紀半ばごろからなのですが、発明より半世紀を経たモーツァルト (1756-1791) の活動期には利用可能だった道具です。

さて調律してみましょう。

音叉やピッチパイプを使って中央のドをまず整えます。まずはここからソ、レ、ラ、ミを見つけます。

その2:純正三度を使ってミを設定

中央のドから純正三度となるミを調整します(耳の良い人はド~レ~ミ~と歌えば見つかります。優れた音楽家はみな相対音感を備えているものです)。

続いて、中央のドから五度下のファとその下のシ♭を仮設定します。

次に純正三度に設定されたミから絶対五度上のシとさらに五度上のファ#を探して、大体の高さを決めます。これも仮設定。

その3:中間の音を探る

完全五度のシファの中間の音はレ。

完全五度は「長三度が二つ」でできた音程なのですが、ここで中間の三度を探してレに設定。純正にはならないので唸りを押さえながら。

このレから上のドの中間の音はソ。このソを整えます。純正にはならないので唸りを押さえながら。

さらにミとレの中間のラも同様に整えます。純正にはならないので唸りを押さえながら。

調律師は自分の耳を信じて

適度に音をずらさないといけません

こうして求められた五度(ソ、レ、ラ、ミ)はミーントーン五度と呼ばれます。「真ん中 Mean の音」を選んで作った五度だからです。

その4:半音の設定と微調整

あとはソからミ♭、レからシ♭、ミからソ♭、シからD♭など黒鍵の音を純正三度で整えて、仮設定していた音をそれぞれ純正音程を用いて修正する。

全ての五度は純正からずれた音になるのですが、三度の音程は完璧になるのです。

中央のオクターヴのドレミファソラシドが設定されると、他のオクターヴのドレミファソラシドも、オクターヴの比率2:1の理屈で容易に設定できます。

モーツァルトの愛した三度

ヘンデルやモーツァルトの十八世紀では、このように、調律師の腕前が楽器の音のすばらしさを決定していたのでした。

現代の調律師でも腕前の差はありますが、十八世紀式では自身の耳に頼る要素はより大きかったことでしょう。「美しいミ=純正三度」をあなたの耳が記憶していれば調律できます。

以前にこの漫画を読んで調律についての知見を深く深めることができました。調律師のお話の漫画。おすすめです。

優れた音楽家とは優れた相対音感を持った音楽家という意味です。

宮廷楽長を務めていたバッハやハイドンは自分自身で楽器(チェンバロやヴァイオリンなど)を調律していました。

どんなに数学的に正しい比率を割り出せたとしても、機械的な調律は不可能な時代でした。

すべては己の耳次第。

大体こんな「感じ」という感覚が大事。

モーツァルトの伝記を読んでいると、モーツァルトの父親レオポルトはまだ言葉も話さないヴォルフガング坊やが鍵盤の前に座ると、小さな指でいろんな音を鳴らすのだけれども(チェンバロの鍵はピアノよりも軽いので幼児でもすぐに鳴らすことができます)ヴォルフガング坊やは三度の響きを探し当てることに夢中になったと伝えています。

父は三度を自発的に探る我が子のしぐさから、この子には類まれなる音楽の才能があることが分かったのだということを伝えているのです。

子供だったモーツァルトは「三度」を美しいと見つけて喜んだという記述に、わたしは深い感銘を受けました。

十八世紀欧州最高の音楽教師のひとりであるレオポルトは息子に、調律は中全音律で、フラット系の音は低めにシャープ系の音は高めに設定するのが美しいと教えています(手紙の中の一節)。

モーツァルトは父親の言葉を墨守して、生涯にわたって中全音律を支持しました。

中全音律はドソの五度の音程が狭くて、三和音は完全比ではないのですが、ミの音がずれているピタゴラス音律とは違って、三度が完璧だと五度のうねりはそれほど気にならないという不思議な調律なのでした。

モーツァルトは純正三度を愛していていたからこそ、ドミソを作曲に誰よりも頻繁に用いたのだと私は思います。

同時代人ハイドンやベートーヴェンはモーツァルトほどにはドミソのメロディで作曲しませんでした。ベートーヴェンのピアノ協奏曲第三番ハ短調の主題はベートーヴェンらしくない完璧なドミソなのですが、この曲はモーツァルトのハ短調協奏曲を意識して書かれているので特別ですね。

バッハの平均律=古典調律

15世紀ごろから使われていたといわれる中全音律とは違ったやり方で五度を狭めたのは、バロック時代のオルガン奏者で音楽理論家のアンドレアス・ヴェルクマイスター (1645‐1706)でした。

ヴェルクマイスターは著作の中で三つの調律法を論じています。

第一方法は前回紹介した純正律。

第二方法は上で紹介した1/4コンマ中全音律。

そして第三は、中全音律の一部の五度を均等に狭めるのではなく、ドソ、ソレ、レラ、シファ#の五度は中全音律と同じく1/4コンマ狭めているけれども、他の五度はほぼ純正五度に微調整するという調律法。このように微調整することで各音の音程の比率は機械的平均律(Equal Temerament)に近づくのです(調律方法は省略)。

ですので、転調しても音楽は美しい三度と五度を保ちつつ、全体に程よく(Well Temperared)調律されるのです。

ヴェルクマイスター第三音律は、同時代人ヨハン・セバスティアン・バッハに好まれて、「この音律で調律された楽器で演奏されるべき音楽」として考案されたのが、Well-Temperared Clavier 曲集 なのでした。

日本語で「平均律」と訳されていますが、これは誤訳としか言いようがないとわたしは思います。

この動画はヴェルクマイスター第三音律で調律されたチェンバロでの演奏。

違いが判るでしょうか?わたしには機械的な平均律との違いはほぼ感じられません(笑)が、全曲聴いてみると、調性ごとに味わい深さが違うなということは間違いなく感じられます。

ヴェルクマイスター第三音律は極めて平均律に近い音律なので、Well Tempered(程よく調律された)音律なのでした。

機械的な音程の2の十二乗根、12回かけるとオクターヴ比率2/1になる数:12th√12=√12^(1/12)=1.059463 をバッハが支持したわけではないのです。

1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 x 1.059463 = 2

音楽比率の平均律

純正律の基準半音比率を比較してみると

平均律よりも高いのは

小全音の16/15 = 1.066667>1.059463

大全音の17/16 = 1.0625>1.059463

低いのは

大全音の18/17 = 1.0588<1.059463

小全音の25/24 = 1.041667<1.059463

平均律ではどの調性でも同じ幅でどんな三和音も同じ比率になる設定なので、何調の曲を演奏しても全く個性がないのは当然です。

ハ長調もイ長調も嬰ト長調も音の高さが違うだけ。

バッハに支持されたヴェルクマイスター第三音律は現在では「古典音律」として知られています。そして古典音律は現代の完璧な平均律とは異なり、調性ごとに個性が認められたのでした。

つまり古典調律の音のずれとは実は音階の個性だったのです(自閉症は個性というのに似ていますが、「短所は長所」というのは人生の真実です)。

だからハ長調は純白なイメージで響いたり、変イ長調は色濃い調べとして伝えられています。

調性的感性の天才シューベルトやショパンがシャープやフラットがたくさんの調性をピアノ曲に選んだのは彼らの色調選択センスのすばらしさなのでした。

ショパンは手の中の指の長さはそれぞれ違うので、黒鍵をたくさん使うホ長調が最も弾きやすく、白鍵ばかりのハ長調は難しいと述べていますが、ピアノの指のためだけではなく、中全調律や古典調律による音の色の個性のためにあのような多彩な調性を作曲に選んでいたはずです。

ショパンにモーツァルトが好んだハ長調やト長調の曲がほとんどないことも意味深いのでは。古典的ではない音色がショパンの作り出そうとした新しい音楽だったのでしょう。その音色を再現するには、平均律ではない、それぞれの調性に最もふさわしい調律によるピアノが必要なのでは。

19世紀のショパンやリストは、コンサートを開くと会場に何台ものピアノを用意させることがよくあったと、よく伝記には書かれていますが、俗に言われているように、リストがあまりに強烈な打鍵でピアノの弦を叩き切ってしまうためだったから予備として準備されていたというよりも、調性の違う音楽にはその調性に最もふさわしい音色に調性されたピアノを用意したからと考えるべきでしょう。

チューナーアプリを探ってみると

もしお持ちのスマホにチューナーアプリを入れているのでしたら、設定をいじってみてください。

必ず調律方法の選択が見つかります。

初期設定は平均律(Equal Temperament)ですが、

ピタゴラス音律(Pythagorasian Temperament)

純正律(Just Intonation)

ヴェルクマイスター第三(Werkmeister III)

などの多彩な選択肢が見つかるはずです。

ギターやヴァイオリンはこれで古典調律が楽しめる

フルートなどの管楽器でもピッチを変えてみると音の違いを楽しめる

古典調律で録音されたモーツァルトのピアノ曲集

さてようやく、本当の本題です。

ここまで三部構成で二万字以上を費やしてピタゴラス音律、純正律、中全音律、そして古典調律(ヴェルクマイスターIII)を語ってきたのは、ある画期的なモーツァルトのピアノ音楽録音を紹介してみたかったからです。

あまりにも長い前書きでしたね(笑)。

その録音とは「ヴェルクマイスター第三調律=古典調律」を採用したモダンピアノで録音されたという、世界で最も美しい音のモーツァルトピアノソナタとピアノ協奏曲録音です。

1980年代後半、今は失われてしまった、数々の伝説の名録音を生んだオランダ・フィリップス・レーベルはモーツァルト演奏で定評のあった内田光子にピアノソナタ全集とピアノ協奏曲全集を録音させるにあたり、二本の名調律師辻文明氏を招聘して、一曲一曲の調性ごとに「古典調律」の個性ある色調で調律したピアノを用意して録音に臨んだのでした。

当時フィリップスに勤務していた、弦楽器に誰よりも深い愛情と知識を持っていることで定評のある音楽評論家の中野雄氏がそう証言しています。

「ヴェルクマイスター第三調律」の特徴は、純正律のドミソの三和音比率4:5:6を能う限り、損なうことなく、さらには純正三度の完璧さを保させながら、それぞれの調性の個性を最大限に発揮させた調律です。

この録音では、イ長調の作品の録音にはイ長調の三度五度が美しく響くように録音用ピアノを調整して、全体の調律を整えたらしいです(他の録音と比較してみると、和音が際立って美しいことはすぐにわかります)。

だから演奏会ではありえない、幻の調律による録音なのです(ショパンやリストのように一晩の演奏会に何台ものピアノを用意させない限り)。

比類なく、三和音(イ短調ならば「ラドミ」)が美しい。

現在最高のピアニストに数え上げられる内田光子の若かったころの、三十年前の演奏は、極端なピアニシモを多用するなどのデフォルメとは無縁な、極めて模範的とも呼べるような理想的なモーツァルト演奏です。

若かったころのわたしは、楽譜をもっと個性的に解釈するような演奏を好んでいて、音の美しさには感心しながらも、内田盤にはあまり興味は持てなかったのでした。

ですが、情熱的なリリー・クラウスや機械仕掛けのようなグレン・グールドのスタジオ録音、または超ロマンティックなグレン・グールドのラジオ録音、十八世紀の習いそのままに自由な装飾音を加えたフリードリヒ・グルダの録音、アンスネス、ギーゼキング、ポゴレリッチ、シフ、バックハウス、ペライア、ピリス、ゲザ・アンダなど、本当に数々の素晴らしい名録音があるのですが、それらを聴いてから、改めて内田光子録音に戻ってくると、

ああ美しい音だなあ

と、ただただ感嘆しました。

本投稿の題名に選んだ「トルコ行進曲(ピアノソナタ第11番イ長調の第三楽章」)では、中野氏が著書に特筆されているように、イ短調の和音がとても「哀しい」。

こんな悲哀に満ちた音色のピアノはあまりない。

澄み渡った音色は、内田の端正なピアニズムの凄さともいえますが、やはり最高の色彩感を引き出した調律による楽器の力がこの録音の最大の魅力でしょう。

名調律師の辻文明氏 (1936-2006) の行った古典調律のおかげなのでした。

内田盤の演奏解釈には、冒頭の前打音の扱いに不満なのですが。

初版はモーツァルト生前の1784年に出版されているので

この音符が正しいはずです)

最初の音は十六分音符ではなく、短い前打音!

この音符はラの音にアクセントをつける音符なので、

シラソ#ラ・ド(イ短調のドレミファではレドシド・ミ)は

シラッソ#ラ・ドとアクセントをつけないといけない

これが18世紀後半のウィーンで流行したトルコ風音楽

アクセントのないトルコ行進曲は「トルコ風」ではないのです。

この曲の魅力はトルコ風の軍楽隊リズム。

タタッタタ・タ、タタッタタ・タというリズムなのに

これではトルコ風な要素が皆無

タタタタ・タでは異国風要素が皆無

トルコ行進曲の演奏内容だけを比べるならば、往年のリリー・クラウス録音だとか(バス=左手の扱いが個性的で素晴らしい)、人工美の極みのグールドのスタジオ録音(ぜひ一度は聴いてみてください)など、内田盤を上回るような、深みを感じさせる演奏が多数存在しますが、音色の美しさでは、間違いなくこの録音が群を抜いています。

平均律が当たり前な時代の古典調律の意味

同じ曲でも色調(調性)が変わると曲の印象は変化する、調律次第ではピアノの音は変幻するというのは本当です。

わたしもコンサートで「今日の調律は違うな」なんてことをよく感じたものでした。

クラシック音楽の面白さの大切な部分は色彩感。

作曲家が特定の調性を選んで作曲していたことは意味深いのです。

特にハイドンやモーツァルトのような18世紀の音楽では、古楽器と呼ばれる作曲家たちの生きていた時代の発展途上だった楽器(の復刻版)で奏でられた演奏を聞くと、これまで知っていた曲も突然色鮮やかになって聞こえてくるからとても楽しいのです。

クラシックなんて聞き飽きたといわれる方は、平均律ではない鍵盤楽器の音色や古典楽器のオーケストラの響きを求めて、クラシック音楽に再入門してみるのもいいですよ。

クラシックをこれから聞いてみたいといわれる方は、評論家の推薦する古い録音よりも、作曲家当時の楽器を使って演奏された新しい録音を聞かれると、クラシック音楽への印象を改められるかもしれませんよ。

古い時代のクラシック音楽は色鮮やかだった。

音は純粋な音(例えばドミソの三和音)の方が色彩的に理解しやすい。

つまり、複雑すぎるジャズや19世紀後期から20世紀初頭の後期ロマン派音楽は音が混じり合いすぎて、音が同系色になりすぎて色合いの変化を楽しめない。

きっと平均律が標準になってからの時代の音楽だから。極彩色が当たり前の時代の音楽=20世紀以降の音楽、には調性の違いはもはやあまり意味を持ち得ないのでしょう。

内田光子による最美のモーツァルト・ピアノ音楽録音

最後に、たくさんのややこしい数式を込めた記事三つ(全編・中編・後編)をここまで読んでくださってありがとうございました。

古典調律の内田盤は全集として、どれも偏りなく素晴らしいのですが、最美の演奏は次のようなものでは。

わたしの独断と偏見で数曲選んでみます。

だいぶ昔のスウェーデン映画「Elvira Madigan」でロマンティックなアンダンテ(ヘ長調)の第二楽章が使われて以来、大変有名になったというハ長調協奏曲 K.467 の録音もわたしのお気に入り。本当に美しいハ長調のドミソの音を堪能できます。

次のイ長調協奏曲 K.488の第二楽章は、モーツァルトには珍しい平行短調の嬰へ短調。内田光子の録音の中の音階や和音は形容しがたいほどに美しい。

ピアノの音がより鮮明に聞こえるので、この録音では第二楽章が好き。

またイ長調だけれども、モーツァルトが独立してウィーンに移り住んだばかりの頃(1782年)に書かれた第12番K414でも極上のイ長調の音色を堪能できるのです。

アンダンテはサブドミナントのニ長調だけれども、中間部の影る部分のほの暗さが何とも言えない。

短調のアンダンテで音が美しいのはハ短調の第22番変ホ長調協奏曲K.482。

若かりし日の同じ調整の第9番「ジュノーム」よりも、やはりこちらの方が音楽的に充実していて、ピアノソロの扱い方もこちらが数段上。

管楽器が大活躍することで有名だけれども、オーケストラに関しては他にもっと美しい録音があると思う。けれども内田のピアノは極上のシルクのように光り輝いている。

比較をしたら悪いけれども、クリーヴランドフィルを弾きぶりした内田の二十一世紀の新録音など、年齢を重ねて研鑽をさらに積んで、演奏レヴェルはきっと上がっていて、音楽表現も深まっているのだろうけれども、ピアノの音が全然違って聞こえるので、がっかりしてしまう。

それが本来の普通の平均律のスタインウェイの音色なのだけれども、古典調律を聴いたあとではどうにも聞き通せない。

旧録音のソロでは、ソナタ同様にロンドなどの小品も素晴らしい。

ロ短調アダージョの美しさなどは唯一無二。

こんなに音の美しいロ短調の響きの録音は他にはありえないと思いますよ。

ただただ音色の美しさに聞き惚れるばかり。

もちろんソナタもすこぶる美しい。

私の愛奏曲のK.333も、デフォルメしない、自然体のまま、端正なフォルムを決して崩さない、純度の高いモーツァルトの鑑のような演奏と録音。

音楽演奏とは「ドラマを音に演じさせるために奏でてる表現である」といわれるのだけれども、どんな素晴らしい演技(演奏)も、美しい音(美しい容姿と声)に勝ることはないのでは、とさえ錯覚してしまう。

わたしは普段は録音が少々悪くても(最近のAI技術でノイズ処理された大昔の復刻版が大好きです)最新録音よりも古くて音の良くない録音の古いスタイルの個性的な表現を本当に面白いと思ってしまう。

でも内田光子の二十世紀の旧盤の音の美しさの前には、どんな新しい表現の演奏さえも魅力の点では霞んでしまう。

音楽は美しい音が命。

十八世紀の音楽は、あの時代の作曲家が好きだった調律で聴きたい。

普段聞きなれた平均律ではない調律の演奏を探してみましょう。

もっともっと美しい音があるかもしれないって素敵なことですね。

いつまでたっても美しい音を探す旅はまだまだ終わりそうもありません。

エリザベート王妃国際音楽コンクール

において10位入賞した二十歳の内田光子

二年後の1970年にショパン国際ピアノコンクールで2位入賞

(2021年の反田恭平とともになおも日本人最高位)

しかしながら日本における

知名度・人気どもに上がることはなく(ショパンを弾かないから?)

今回紹介したフィリップス社との

モーツァルト全曲録音を成功させたことで

世界的なピアニストとしてようやく認知されるにいたる

2009年には帰化した英国においてデイム称号を授かる

https://queenelisabethcompetition.be/en/laureates/mitsuko-uchida/139/

ほんの小さなサポートでも、とても嬉しいです。わたしにとって遠い異国からの励ましほどに嬉しいものはないのですから。