阿南図書館 再建案パブコメ 送信全文

2023年8月19日現在、阿南市役所は阿南図書館の再建案をとりまとめ公表。市民から意見を募集している。以下の全文をPDFにして送信した。

なお、パブコメはのちに個人情報を除いて公開されるものの、その際は簡略化される。

PDFで拝見したい方は以下から。

送信文全文

(1)駅周辺整備との結びつきに懸念

『阿南市立新図書館基本計画(案)』が、駅周辺整備ありきで進行していることは明白だ。

しかしこのアプローチは、図書館を単なるまちづくりの付属品と見なし、その本質的な役割を曖昧にしていると感じる。

「公共空間の有効活用と駅周辺のにぎわい創出」、「図書館がまちづくりの核として」などの考え方は、図書館の本来の使命とは関係が薄く、純粋な図書サービスの提供に焦点を当てているとは言い難い。

このような動機からは、最適な図書館の実現が難しいのではないかと考える。

「阿南駅周辺まちづくりビジョン」に図書館を組み込むこと自体が、図書館の使命や役割に反するものと捉えざるを得ない。駅周辺整備とは完全に切り離すべきである。

(2)大義に基づいた建設地の検討が肝要

「計画策定の趣旨」において、「近年阿南駅周辺市街地の空洞化が進行し、中心拠点としての機能低下が危惧」との記述がありますが、ここで逆の視点を考えてみることも重要です。中心拠点としての機能を、必ずしも阿南駅や富岡地区に拘束する必要があるのでしょうか?

行政運営において最も重要なのは、事業の背後にある大義が何であるかという点です。大義とは、「阿南市総合計画」などの上位計画や都市計画法に照らしてさえも、さらに高次元の価値観であり、最も基本的な指針であるべきです。

建設地の選定においては、この大義に沿った視点が欠かせません。大義に合致しないと判断される場合には、既存の上位計画に囚われず、柔軟な見直しを行うことが求められます。上位計画や既定の都市計画を盲目的に奉じるのではなく、常にその背後にある大義を念頭に置いた阿南市の発展の模索が求められる。

『阿南市立新図書館基本計画(案)』は、「知と人が集い、輝きまちの未来を育む創造交流拠点」という基本理念を掲げています。しかしながら、図書館は、明確に文化への深い理解を持つ人々や地域に対する支援機関であるべきであり、他の自治体でも通用するような漠然とした美辞麗句や抽象的な理念では大義が見えない。基本理念の中にこそ、以下で述べる「世界遺産のまち」などの「阿南らしさ」の言葉を盛り込み、強調すべきである。

阿南図書館は市を特筆する文化と親和性の高い地に再建すべきであり、そしてそれが阿南駅周辺部や富岡地区でなければならない必要性がどのようにして生じたのか、明確に理解することができません。

(3) “中心部の図書館ニーズ” に疑問

阿南市は、その発足当初から今日に至るまで、大きな変化を遂げている。市の発足当初においては、富岡地区が市内の他の地区よりも経済的な収益を上げていたからこそ、その恩恵を繁栄の形で還元する対象も富岡地区であり、さらに中心拠点がおかれる大義名分が存在したという視点を考慮すべきです。

重要なのは、大きな産業が特定の土地に根付き、繁栄を築いた後、その土地が中心拠点として発展していくという普遍的な事例が存在している点です。この事実を無視することは、自治体の発展戦略において健全とはいえません。

現代の阿南市を牽引する要因は、間違いなく光(LED)産業だ。『阿南市立新図書館基本計画(案)』でも多くの部分で、光産業を讃える記述が見受けられる。しかしながら、光産業は内陸部の新野町発祥であり、同じく内陸部の長生町出身者や新野町民が創業しました。また現在の本社所在地の上中町も内陸部に位置し、いずれも従来の中心部の富岡とは隣接もせず、縁は薄い。

これら内陸部の町々は都市計画区域に含まれていない地域です。すなわち従来の富岡中心モデルではこの地域を都市化の対象として捉えていません。しかし、現在の阿南市は、これら内陸部の成功を活用して、富岡地区などの沿岸部の成長を支えている構造が存在しています。

現代の阿南市が成功を収めた背後には、内陸部が果たした功績が大きい一方、行政側はその地域の潜在力を軽視していました。私たちが今必要とするのは、内陸部への尊重と感謝の念を持ち、還元することであるべきだろう。

それも、申し訳程度に、内陸部に光産業の記念碑や看板を設置したり、都市計画区域を拡張して都市全体の一員として内陸部を迎え入れる程度の対応では十分とはいえない。むしろ、阿南市の中心拠点を内陸部に移転するべきであり、それほどに大きい貢献を内陸部はしていると言えるでしょう。

市発足以来キャプテンを続け、行政により都市化を進められてきた富岡地区付近には、すでに人口や市街が積み重なっているのは当然だ。ゆえに、調査すればその地域の図書館ニーズが高いデータがはじき出されるのも当然です。

ただし、これが理由で引き続き富岡地区に図書館を維持させることが合理的であると主張するのは疑問です。光産業の原点であり、かつ地理的に富岡地区に縁の薄い内陸部の視点では、その理屈を理解することは難しい。

内陸部の視点に立つと、成功を収めた一方で、行政が内陸部の成長や都市化に一向に積極的に取り組もうとしない阿南市からは独立し、自らの税収は自らで使い、内陸独自のまちづくりを進め、図書館も自ら建設するほうがはるかに合理的だからだ。

「市立図書館が抱える課題」で挙げられている「市民ニーズが大きい市中心部において十分な図書館サービスを」の記述は、たんに富岡地区の既得権益を優先しようとする意図を含んでいると捉えることも可能だ。図書館の建設や運営、そしてそこで働く職員に使われる資金は、内陸部がもっとも貢献して生み出したものという側面を軽視してはならない。

現代の阿南市において、富岡を中心とみなす大義は希薄になりつつあり、阿南市は内陸部に焦点を移す必要があります。すなわち市は、一見すると人口が少ない地域の、人口を増やす使命を担っています。そのため、従来の阿南市づくり路線を前提にした市内の人口動向を図書館の再建場所の根拠とすることは、行政自体の使命を果たさないことになる。

(4)光産業の源流地は富岡中心路線に納得しているか

そもそも、市中心部と周辺部の位置づけが従来のままで、市民から本当に理解されているのかに疑問が残ります。近年になって意識調査が行われた形跡も見当たりません。

特に、光産業の源である新野地区が、現行の市の富岡中心路線に対して本当に納得しているのかどうかは、行政にとって深刻に検証すべき重要な課題です。

■光産業の原点が富岡中心に納得しているか疑わしい根拠 ①

市議の要望 ”新野にLEDの看板を”

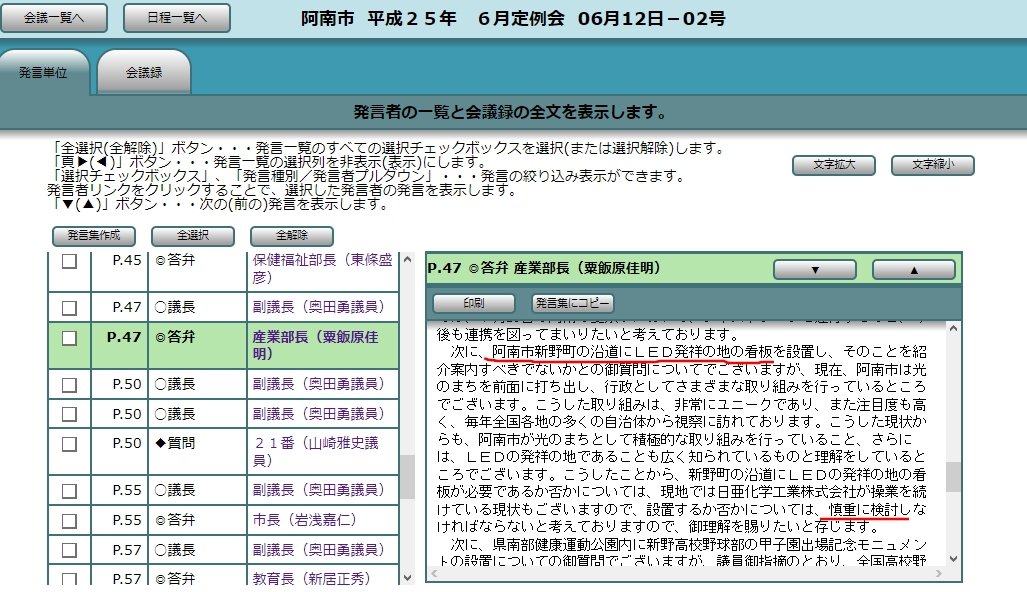

2013年(平成25年)6月12日、阿南市議会で行われた質疑応答の場面(画像1、2)。

当時の市議、林孝一氏が新野町におけるLED(会社)産業の起源を強調し、“LED会社の発祥地がある新野町の平等寺~新野駅の間に、LED(会社)発祥の紹介のための立て看板を設置してはどうか?”と提案しました。

これに対し、粟飯原佳明産業部長は慎重な検討が必要とする答弁を行いました。

光産業の起源地域では、光産業の象徴的な存在を新野に位置づけることが望まれている意向が存在しているといえる。地域住民の願望と市の方針との間に一致しないギャップが存在しています。

■光産業の原点が富岡中心に納得しているか疑わしい根拠 ②

高校再編にみる新野側の大きい反発

2012年(平成24年)5月24日に行われた旧新野高校と旧阿南工業高校の再編に関する説明会。当時の新聞記事には、旧新野高校側からの大きな反対の声が響いた様子が報じられています(画像3、4)。

反対派住民は「阿南市街地に高校が一極集中する。地域全体のことを考えてほしい」(読売新聞徳島版2012/5/25)、「一極集中の配置はおかしい」(徳島新聞2012/5/25)とコメントしている。

この説明会で注目すべきなのは新聞記事の写真(画像3、4参照)を見ても分かるとおり、反対意見が相次ぎ、横断幕やのぼり掲示が目立つ場面も見受けられました。近年の阿南地域において、稀なほどの大規模な住民反対運動が巻き起こりました。

この高校再編は県の事業ではあるが、県と市の違いにかかわらず共通している、富岡中心路線、富岡集約路線のまちづくりが本当に納得されているのであれば、こうした混乱は生じていなかったはずです。

■光産業の原点が富岡中心に納得しているか疑わしい根拠 ③

新野「出前市長」の声

2021年(令和3年)7月1日、新野公民館で行われた「出前市長」イベント。その際、市役所のウェブページに掲載された質疑応答のイラスト(画像5)が示すところによれば、参加者から「(市の)中心機関が沿岸部に集中していることが問題だ」との声が上がりました。

また、防災の観点から、庁舎のサテライトオフィスや道の駅を、防災性の高い新野地区に設置し、市の第二の防災拠点とする提案も行われました。

このイベントの「アンケート集計結果」によれば、以下のような意見が見受けられます。

〇 各地域の相乗効果を生む政策対応(トレードオフにならないよう)。

〇 阿南南域の活性化のための防災事前復興。

〇 市南部の過疎対策。

〇 高規格道路の実現。

※出典:第16回「出前市長」開催状況

https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2021052400028/#demae16

こうした意見から明らかな通り、防災の観点だけでなく、市南部地域の成長も求められています。常識的に考えて、市南部の成長や過疎対策などを願う地元市民が、その地域が産み出した光産業の恩恵を富岡にのみ集中させる現行構造に対して、積極的な賛同を示しているとは言い難い状況です。

市の未来を形づくるために重要なのは、光産業の起源地である内陸部による、富岡中心路線にどれほど納得しているかどうかの意思表示を待つことなく、行政が積極的に内陸部中心のまちづくりに向けた舵取りを行うべきことでしょう。

これらの根拠から、光産業の起源である新野地区が、現在の富岡中心路線に本当に納得しているのか疑わしいと言えるでしょう。

(4)文化拠点としての富岡の実態に懸念

図書館は文化の拠点であり、その設置目的は市内の文化力を最大限に引き出すことにあります。従って、阿南図書館の再建場所は、市内で比較的高い文化力を持つ地域であるべきです。これによって、その地域の文化力を強化し、阿南市全体の文化的魅力を最大限に発揮することができるでしょう。

この観点から考えると、市が再建を進めようとしている富岡地区が本当に最適な選択肢なのか疑問が生じます。

『阿南市立新図書館基本計画(案)』では、「市の概要」の「文化・産業」の中で、以下の項目が列挙されています。

古墳、阿波水軍、四国遍路、辰巳工業団地や大潟新浜工業団地、石炭火力発電所、「光のまち阿南」、北の脇海水浴場、伊島、蒲生田岬。これらについて検証する。

しかし、辰巳工業団地や大潟新浜工業団地、石炭火力発電所、「光のまち阿南」は、産業文化に分類されるものの、工業団地や発電所は単なる企業誘致であり、その地に根付いた文化とみなしてよいのかは疑問です。なかでも発電所は最終的には環境への影響を考えると煩わしい存在と言えるでしょう。こうした施設を誘致する際の見返りや税収を行政が重視しているとの見方もあり、稼働内容が真に市に意義があるとは言い難いのが実情です。

工業が大きな存在感を持つ市は、全国各地に数多く存在します。「光のまち」以外に特筆すべき点はほとんど見当たりません。

続いて、北の脇海水浴場や四国遍路についてですが、図書館の存在がこれらの観光文化をより深化し最大化するサポートを提供できる可能性は考えられます。ただし注意すべきは、北の脇海水浴場が「全国渚百選」に選ばれているとは言え、同様のレベルの海水浴場が全国には残り99ヶ所も存在しています。阿南市は、市の特徴を示す際に同海水浴場を強調される傾向がありますが、客観的に見れば過剰な評価とも言えるでしょう。

また、古墳の歴史文化についてですが、『阿南市史第1巻』(出版当時は羽ノ浦町・那賀川町は他市町村)(P113)によれば、阿南市内には8ヶ所の古墳が存在しており、その中でも「国高山古墳」(桑野地区・内原町)が重要視されています。これは市内において前期の古墳として特に注目されている。このことから明らかなように、阿南市で古墳と言えば、桑野地区・内原町が最も顕著な存在といえます。

また阿波水軍や、伊島や蒲生田岬といった自然景観については椿地区や伊島地区を尊重すべき文化です。

これらの事実から、「光のまち」と四国遍路、国高山古墳、阿波水軍、伊島、蒲生田岬は特筆性が高く、図書館によって文化振興を深める価値が高いと言えるでしょう。これらと地理的にも文化的にも縁の薄い富岡地区を、図書館を要するほどの文化拠点とみなすことは理解しがたい。

阿南行政は客観的に市内を見ていない

阿南市の行政や文化当局は、市内の豊かな文化や産業などを十分に評価していないように思われます。しかし、一方で外部の視点、例えば国からの客観的な視点では、阿南市内の特性や価値を適切に分析しているように見受けられる。

令和4年現在、国が指定した文化財は阿南市内に7件存在しており、その内訳は以下の通りです。

● 八桙神社(長生町)3件

● 人形浄瑠璃(新野町)1件

● 阿波遍路道(加茂谷地区、桑野地区、新野地区、福井地区)1件

● 若杉山遺跡(水井町)1件

● 弁天島熱帯性植物群落(橘町)1件

これは、市の宝である文化資源が内陸部に偏在している現実を示しています。

とりわけ阿南市は四国遍路の潜在力を過小評価しすぎていると言えるでしょう。

四国遍路は、本市の伝統的な竹産業とも密接に関連付けることができ、阿瀬比町から新野町を経由し福井町にかけての竹が群生する巡礼道は、環境省が認定した「四国のみち」とも重なっており、同コースは「竹林とスダチ香るみち」と名付けられている。また、四国遍路は文化庁の「日本遺産」にも認定されており、さらには世界遺産への登録を目指した活動も盛んです。

世界遺産への対応が皆無

客観的に国の省庁も認める阿南市内の真に価値のある文化要素を俯瞰すると、行政機関のもっとも下部組織である阿南市の文化拠点となる図書館がいま果たすべき最も重要な役割は、世界遺産の誕生を支援することではないか。

文化の保存や普及において、図書館は不可欠な存在であり、世界遺産に関連する資料や情報の提供、研究の支援、地域の歴史や価値の啓発など、多岐にわたる文化アシストを担当する役割を果たすべきです。

もし世界遺産に認定された後の阿南市において、四国遍路の巡礼路や平等寺、太龍寺は、阿南市を象徴する最も重要な要素となるでしょう。インバウンド観光客らが屋久島、白神山地、姫路城、原爆ドーム、厳島神社などの地元自治体を思い浮かべる際に、その世界遺産登録物以上に連想されるものはまず存在しないと言っても過言ではないだろう。

阿南市の図書館の展示分野においても、四国遍路の関連資料は最も顕著な一角を占めざるをえなくなるだろう。

しかしながら、驚くべきことに、阿南市の行政においては四国遍路が隅に追いやられた存在のように認識されているようです。『阿南市立新図書館基本計画(案)』には、「世界遺産」の文字もみられず、近未来の阿南市における重要な文化的展望としての世界遺産に対する支援方針が何も明記されていない。さらに、その取り扱いは単なる駅前の公共事業の飾り物にも思えます。

市の現状の文化に対する姿勢は、文化の核心を見逃していることが明確に感じられます。

例えば、四国遍路の一翼を担う平等寺は、動画サイトでのライブ配信やリモート参拝の取り組みがNHKの全国放送番組『あさイチ』や全国紙で注目を集めるなど、主体的に地域文化の活性化に取り組んでいます。

しかしながら、こうした地元での意欲的な努力に対して、阿南行政は文化的な後押しや門前町の観光都市化などといった支援姿勢をまったく見せていないように映ります。

1200年の歴史を誇り世界遺産に手が届くかもしれない四国遍路よりも、歴史が半分程度の630年の牛岐城址の公園をそれ以上の象徴のように熱心に前面に押し出している姿勢は、四国遍路の世界遺産登録に向けた取り組みをしている四国四県の方針との整合性がとれておらず、行政として適切な方向性とは言い難い。

さらにいえば光産業は平等寺の門前町発の産業である。この事実から、阿南市の基盤を牛岐城の城下町に求める通説は誤解であり、実際には平等寺の門前町が現在の阿南市の礎であると考えるのが正確です。

外部の視点から客観的に見ると、「世界遺産」四国遍路や、各省庁が認定した文化資産の所在地の事実からも、これまでの阿南市が実際には、文化力が比較的に市内の他よりも高いとは言い難い富岡地区を過大評価していた疑いが生じます。したがって、文化拠点としての図書館が富岡に位置するのが適切であるかについて疑問が生じます。

(5)環境の変化を考慮していない

現在、阿南市の最も特筆すべき文化的特徴は「光のまち」ですが、近未来の阿南市で世界遺産が誕生してからは、世界遺産がそれを凌駕する存在感を持つことでしょう。

その時、世界遺産に興味を持つ市民やインバウンド観光客などは、阿南駅周辺や富岡地区を必ずしも拠点とする必要はありません。実際には、阿南市内で世界遺産に最も近い駅は新野駅となりますが、仮に鉄道を考慮しなくても、阿南の文化行政は阿南駅周辺や富岡地区ではなく、世界遺産の地元の加茂谷地区や新野地区の振興につながることをなによりも重視すべきでしょう。

仮に世界遺産を無視して考えても、「光のまち」の原点は新野地区に位置します。「日本の電気学の祖」とされる橋本宗吉も新野地区にゆかりがあります。「光のまち」文化は、新野地区を含む内陸部に焦点を当てるべきものであり、この点からも文化行政の拠点はやはり阿南駅周辺部や富岡地区であるべきではないと言えます。

3つの図書館が集中する

阿南図書館を富岡地区に再建すると、羽ノ浦図書館や那賀川図書館と合わせて阿南市北部に3つの図書館が集中し、市内の地域バランスが著しく崩れます。富岡地区は羽ノ浦地区や那賀川地区の近隣であり、この状況であっても富岡地区住民が不便だと主張したり、「市の中心部として必要」などと 見栄のような理由で正当化することは贅沢に過ぎる。市南部の理解が得られない。

万が一にも、富岡地区に図書館を設置する必要があるならば、富岡地区の公民館の改修によって図書館施設を付加する方法も検討されるべきでしょう。

富岡の交通拠点性の低下

阿南市は鉄道から高速道路へと時代の変遷を遂げます。県南部において鉄道の利用減少が問題とされる背景には、県南地域の住民が車を利用し、特に富岡地区を避けて長生地区を経由することに利点を感じていることがあります。更に、阿南市での高速道路の開通はこの傾向を一層促進します。

牟岐線の阿南駅から牟岐駅間の輸送密度は690人ですが、対照的に国が予測した桑野道路の交通量は1万4千台に達します。また、徳島駅から阿南駅まで普通列車を利用した場合、平均的な所要時間は45分かかりますが、徳島沖洲ICから美波町・日和佐出入口まで高速道路を制限速度70km/hで巡航すると37分ほどで到着できる計算となります。

こうした事実を考慮すると、阿南駅や富岡地区を中心拠点とするアプローチはこれからの時代はもはや現実的でないことが示唆されます。富岡にこだわる必要性が理解できません。

道の駅凍結との整合性に疑問

2020年(令和2年)2月、阿南市は新野インターチェンジ付近に予定していた新しい道の駅の整備計画を凍結すると発表しました。当時の新聞記事(徳島新聞2020/2/20、※画像6)によると、市はその理由を「採算性が懸念されるため」と述べ、表原立磨市長は「将来的に市の財政負担が生じないよう、計画を見直したい」と述べました。

しかしながら、たった3年後の2023年現在において、財政状況に大きな変化はないはずなのに、阿南駅周辺整備ないし図書館再建事業は、同じような財政負担に関する議論が見られません。

比較的に豪華絢爛な規模を求める市民要望や現場要望を容認しながら順調に計画が進められているように見受けられ、不公平を感じます。“将来的な財政負担”の整合性がどのように取られているのか疑問です。

また、先述の通り、県南部や阿南市内の交通環境は、鉄道よりもむしろ高速道路の利用がますます増えると予想されます。阿南駅の乗降客数は2千人強ですが、新野「道の駅」付近の福井道路の国が予測する交通量は1万台を超えます。

将来性についての懸念要因は、むしろ阿南駅のほうが大きいと感じられます。常識的に考えて、阿南駅にこだわる事業には新野「道の駅」への対応以上に説明を尽くすことが求められるのではないでしょうか。

(6)阿南図書館は市南部に再建せよ

「阿南市立新図書館基本計画(案)」への疑義

● 駅周辺整備とは独立して検討すべき課題であり、基本理念が抽象的だ。

● 富岡中心の重要性は薄れ、内陸部の貢献に焦点を移す必要がある。

● 富岡の図書館ニーズが高く出る調査結果には注意が必要。

● 富岡中心路線に光産業の源流地区が本当に同意しているか疑問である。

● 3図書館の市北部偏在、富岡地区の交通拠点性低下、他事業との整合性に疑問。

● 上位機関の国も認める価値を備え、図書館の取扱いでも大きい存在感が見込まれる「世界遺産」への対応がみられない。

● 四国遍路や光産業と調和する場所に再建が必要である。

これらを総合的に考慮すると、富岡地区での再建を見直し、市南部での再建が適切だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?