一社員の備忘録が、スパイスボックスに業務効率化の波を起こすまで。

こんにちは、スパイスボックス広報の松原です。今回は半期に一度、社内外で活躍した個人・チームを表彰するスパイスボックスアワードを受賞したSocial Data Lab.(以下、ラボ)の取り組みについて紹介します。ラボはチーム内での業務効率化プロジェクトに取り組み、その成果が表彰されました。

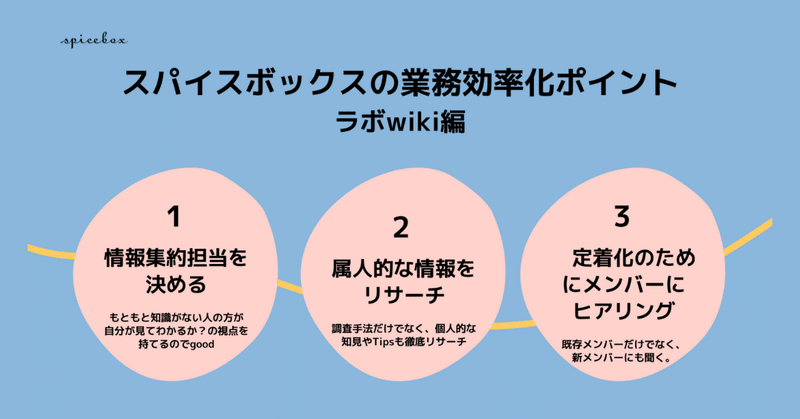

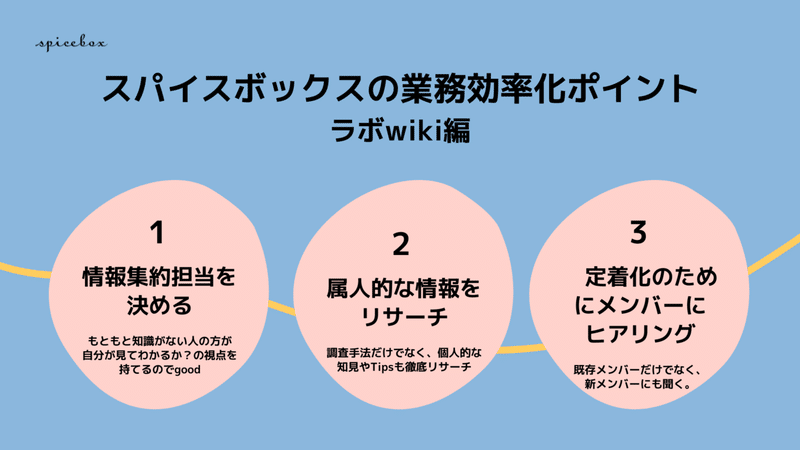

ラボのメンバーに、業務効率化プロジェクトの進め方と、効率化に対する思いを聞いてみました。業務効率化のために必要な視点・ポイントについてもまとめていますので、ぜひご覧ください!

スパイスボックスアワードについてはこちら

最初は、自分の備忘録だった。

ラボは、スパイスボックスの中でも、SNSデータを活用した独自の調査を提供したり、自社サービスを開発したりする、アナリストやストラテジックプランナー、サービス開発者が所属する事業部です。今回は、チーム内の業務効率化を中心になって進めたメンバーに、受賞のきっかけについて聞いてみました。

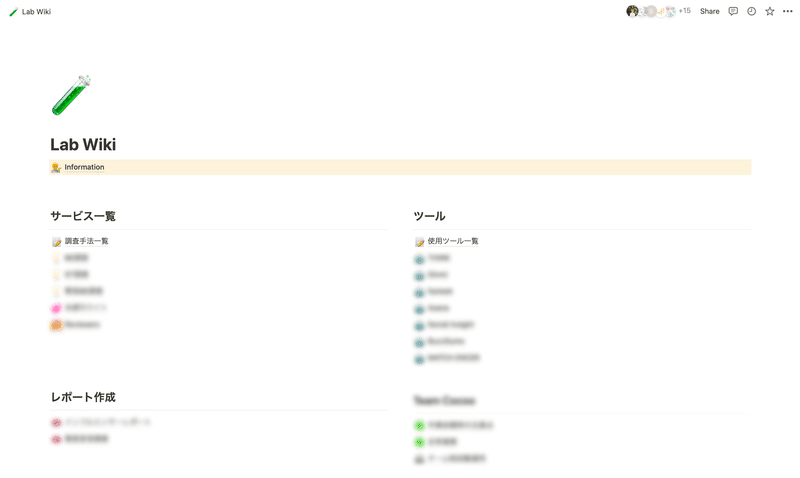

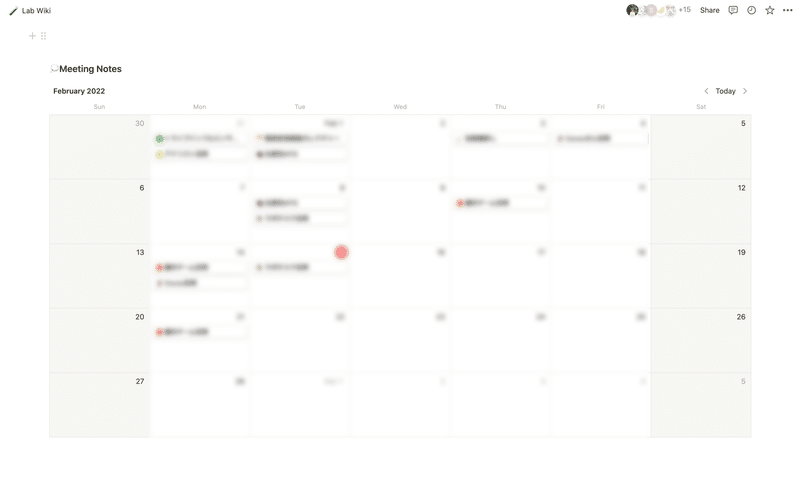

ラボでは、効率化のために「ラボwiki」と呼ばれる、ナレッジシェアページが作られました。そこにはスパイスボックスが提供する調査ソリューション、ブランドエンゲージメント調査(※1)やソーシャルトライブ調査(※2)の進め方や、調査に際する社外パートナーさんとのやりとりの方法など、ラボで仕事をする上で必要な知識や手法が整理してまとめられています。

このページを見ることで、これまでラボで仕事をしていた人はもちろん、新しくチームに加わったメンバーや、一部の業務を担当している派遣社員さんまで、ラボの仕事に関わる人の「この調査のやり方が知りたい」「あれ、この外部依頼ってどうやるんだっけ」といった困りごとを解消することができます。

(※1)ブランドエンゲージメント調査・・・生活者の本音をソーシャルリスニングによって抽出・分析し、企業やブランドのストーリーをソーシャルメディア上で広げ、認知や利用意向を高めていく、スパイスボックスのコンテンツマーケティング・ソリューション。

(※2)ソーシャルトライブ調査・・・ブランドやブランドに関連する話題を投稿しているSNSユーザーのデータを分析し、興味関心軸ごとにトライブとして分類し文脈を導き出す、スパイスボックスのコンテンツマーケティング・ソリューション。

もともとは、ラボに中途で入社したメンバーが、仕事の内容を忘れないように書き留めたものがはじまりでした。

私は中途入社だったので、新卒のようにOJTがきっちりつくわけではなく、さくっと調査のやり方などを説明してもらったらあとはとにかくやってみようというスタイルで。とはいえ一度の説明では理解できないことも多かったので、複数のチームメンバーに何度か聞いてやっと全容を理解できたんです。そこで初めて社内のナレッジがかなり散らばっていることに気付きました。

その後、実は同じような悩みを抱えていたラボメンバーにもメモが共有され、そのまま社内で公開されることになりました。

自分の後にラボに入社した人が、わたしと同じようにわからないことがあったときに、拠り所があったら安心だなと思ったんです。ラボwikiを読んで「それでもわからないこと」があれば先輩に聞く、「そこで分かったこと」はラボwikiに追記して、「わからない」を潰していく、ということもしました。

完成形ではなく、常にアップデートされていくラボwiki。例えば社外パートナー向けの仕様書のアップデートがなされたとして、今までは社内のチャットアプリやメールで最新版を共有していました。メールやチャットだとどうしても流れてしまうので、フォーマットが先祖返りして提出前に急いで修正したり、最新版のリンク探しで時間を取られたり、細かな業務が発生していました。ラボwikiができてからは、どこに何があるかがわかるので、情報を探す時間が大幅に短縮されました。

一社員のメモから、チームメンバーに共有するページになるまでには、様々な情報が追加されましたが、どんな情報があるとみんなが助かるのか、正社員・派遣社員問わずチームメンバーほぼ全員にヒアリングして情報を足していったそう。また属人的になっている知識の集約も行われました。

とにかく、日常的にアクセスをしてくれるような情報を入れたかった。自分の欲しい情報がそこにあるっていうことを、みんなに体感して欲しかった。

情報(知識だけでなく、チームにおける物事の考え方や、課題の解決手段など多岐にわたる知見)が集約されていれば、メンバーが入れ替わったときにも、きちんと生存していけるはず、そんな思いがラボwikiには込められているのです。

自分が2年かかったことを、後輩には1年でできるようにしてあげたい

その後、ラボwikiは冒頭でお話ししたようにラボメンバー(新メンバーも)がアクセスする情報の拠り所となり、わからないことがあればラボwiki、初めて仕事するならラボwiki、と定着化が進み、ラボ全体の業務効率化を後押ししました。

前職時代に、自分が2年かけてできるようになった仕事を、後輩には1年でできるようにしてあげないと、私がそのポジションにいる意味がないとずっと上司に言われていました。自分が2年かかったことを後輩にも2年させたら、私がそこにいる必要はない。それを1年にすることで、常に工数やコストが見直される環境や習慣を作るという、私の存在価値の1つにもなると思っていました。

ラボは、社内でもリモートワークをしている社員が多いチームで、仕事の内容としても、一人で黙々と調査を進める時間が長い部署です。1案件ごとに一人のアナリストがつくような編成が多く、チーム内でのコミュニケーションはほぼ案件の話となりました。そのためお互いを知る機会が少なくなり、特に中途社員にとっては、チームと打ち解けにくいという弊害もありました。そこで、ちょっとした雑談や、各調査の進めやすい方法(個人的な工夫)などを直接共有する時間をつくるなど、あえてオフラインの時間をつくることもしていたそうです。

単に業務効率化を進めるだけでなく、どうしたらラボが利益を創出できるのか、メンバーが働きやすい環境になるのか、を真剣に考えていることが伝わってきます。

そして全社のプロジェクトへ

ラボへのインタビューを重ねる中で、わたしが一番印象に残っているのは、「人の時間を大事にしよう」という言葉です。スパイスボックスでは、Googleカレンダーを活用しているので、全社員のスケジュールを共有しあっているわけですが、ちょっとした打ち合わせに関しては特に一報入れずにスケジュールをセットするのが慣例になっていました。ですが「どういう姿勢で打ち合わせに臨んで欲しいのか事前にディレクションしておくべき」という言葉を聞いてはっとしました。そして、そもそも「平日10時から(最低)19時までは仕事に捧げます」スタンスになっているから、他の社員に対しても同じような思考で接していたことを実感しました。

もちろん、日頃からコミュニケーションが取れている中での、突発ミーティングまで悪だと言っているわけではないけれど、リモートワークが主流になっている今だからこそ、ラボの “人を大切にする” 業務効率化プロジェクトを見習って、人の時間も自分の時間も大切にしたいと思いました。

実は、ラボの効率化のメソッドは社内にも共有されていて、経営管理チームや人事・採用チーム、プロデューサーチームのwikiづくりにもつながっているんです。みんなが効率よく、充実感を持って働くためにはどうしたら良いか、今後も社内の取り組みを公開予定です! どうぞよろしくお願いします。