自分の“やる気スイッチ”が目に見えない理由が、なんとなくわかった

souiです。

「やる気スイッチ」的なもの。 あるなら欲しいです。

凄く欲しいんですが、私のやつは一体全体何処に・・・。

ちょっと諦めるのも癪なので、過去に拾ったきっかけやモチベートできた記憶を辿ってみました。

===================

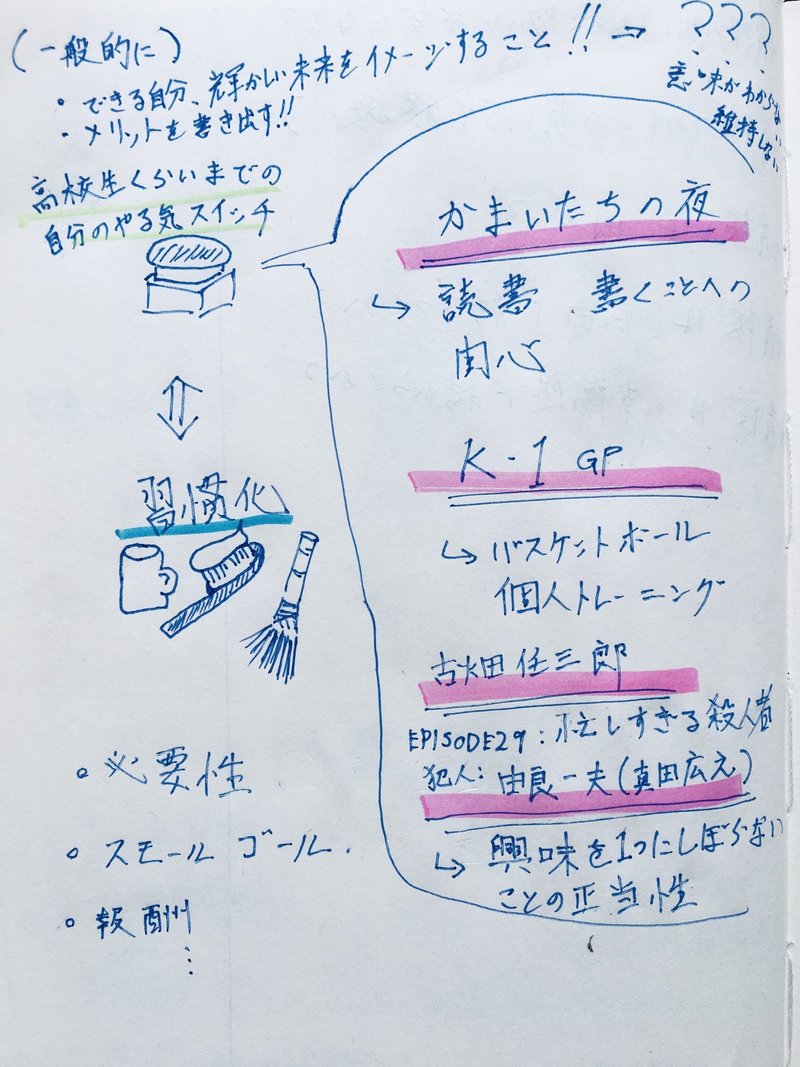

一般的なやる気スイッチ(モチベーション、アクションのきっかけ)は

・できる自分をイメージする!

・やることで得られるメリットを考える!

・やり遂げた後の輝かしい未来を想像する! というものだそうです。

私にとっては全部「???」という感じでした。

やれたこともない、知りもしないことをイメージすることが出来ないし、仮に一瞬モチベーションが上がったとしても、それが維持できなかったからです。

なんせ考えること、想像することが好きな頭の中は色々なイメージで溢れています。そのため、twitterのタイムラインみたいに時間に押しやられ、検索しないと確認が出来ない彼方までいってしまう・・・(そして検索機能なんか持っていない、という事実)。

モチベーションを高く持つことが大切、と言われても、モチベーションがすべてのタイプにとって、モチベーションを作ることが一番難しいんだよ! と、声を大にして言いたいところですね。

振り返ってみる

思い返してみると、何かがいい方向に変わるきっかけって、「やりなさい」「こうした方がいいよ」と人に言われたことでも、自分の頭で考えた輝かしい未来のイメージでもなく、視覚からの刺激によるものだったかもしれない、と気が付きました。例えばこんな感じ。

漫画しか読まない子供を活字(書籍)大好き人間にしたのはスーファミソフト『かまいたちの夜』

ほんとに、文字ばかりの本が大嫌いだったのです。

夏休みの読書感想文は地獄でした。あらすじをそのまま写経したり、誰が得するのこれ?という感じの対応しかしていませんでした。

本当に本当に嫌いで苦手だったのです。世界にはコロコロとボンボンとマガジンとジャンプがあればいい、と本気で思っていました。(歴史学ぶのは『修羅の刻』でいいわ!みたいな)

当時、漫画と一緒にテレビゲームも大好きだったのですが、格闘ゲームやシューティングゲームに飽きたころ、中古ソフト屋さんで『かまいたちの夜』というスーファミのソフトをたまたま見かけました。

(名前は聞いたことあるけど・・・)くらいのノリで、箱も説明書もなく裸で売っていたのを買いました。ホラーゲームだっけ?くらいの認識だったと思います。

この時は知らなかったのですが、このジャンルは『サウンノベル』というゲームだったのです。

・ゲームで小説を読む

・BGMがあることで臨場感が高まる

・途中に現れる選択肢をどれにするかによって、結末が変わる という画期的なゲームで、完全にハマり、夜中まで毎日熱中していました。今やっても相当面白いと思います。

これがきっかけで「小説って楽しい!!!!!」と気が付き、そこから色々な小説を読み漁り、さらに活字の面白さに目覚めていった、というわけです。

なんなら推理小説を自分で書いて、先生に添削してもらってました。恥ずかしいですね今思うと。

伸び悩みバスケ部員からの活路は「K-1グランプリ」に刺激された山籠もり

山籠もりと言っても、行方をくらまして最低限の食糧を背負い、滝に打たれるようなものではありません。部活での練習を毎日重ねても、どうもしっくりこない、身体と意識がリンクしない・・・。そのことにモヤモヤしていた時に、アンディ・フグやピーター・アーツ、佐竹 雅昭、フランシスコ・フィリオやサム・グレコが活躍していたK-1を見ました。

ハードなトレーニングの克服 → 勝利をつかむ男、強い男 = 作戦通りに動かせる強靭な体 を連想しました。そこで部活をしばらく休み、自分の身体を根本から作り変えるためのトレーニングメニューを考えて、無茶をすることになります(笑)

バスケ部ならバスケットが上手になる身体づくり・トレーニングをしろよ、と今なら思いますが、当時は格闘家のイメージが前に来ていたので思いもつきませんでした。イメージが全て、です。ある意味アホです。

ベースが格闘家の練習なので、部活でやる以上の追い込みをしたおかげか、身体作りという意味では結果はある程度出ました。瞬発力やパワー、体幹が全然違いましたし、それに楽しくもありました。

何よりこの年頃の子供が欲しがる「他の人がやらないことをやった感」は、満足感と自信をつけてくれたように思います。

気が散りやすい自分に「あ、これでもいいのかも」と思わせてくれた『古畑任三郎』(の犯人)

めちゃめちゃピンポイントな事例で恐縮ですが、当時大好きだったドラマ「古畑任三郎」にて『忙しすぎる殺人者』という話がありました。

犯人のメディアプランナー・由良一夫役で出演していたのは真田広之さんでした(由良の助手役は何故か磯野貴理子さん)

由良は幅広い知識とアイデアで、クライアントに提案するアイデアを作り続けます。同時に時間を一切無駄にせず、論理的かつ奔放に振る舞う様子がめちゃめちゃかっこよくて惚れます。

どれくらい時間を無駄にしないかというと、殺人の最中にもアイデアのヒントを探してしまうくらいに。

『生産性』を追い求める現代人の鑑ですね(笑)

この放送を見ていて、当時高校生くらいだった私は

・自分なりにアイデアを考えること

・ちょっとのきっかけを活かすこと、ヒントはどこにでもあること

・いろんな分野に興味と脳を拡張させることのかっこよさ 等、色々な刺激を受けました。

※ここから後々まで「由良みたいになりたい!」と思って生きていくわけですが、同時に現実とのギャップにもだえ苦しむことになります・・・笑

それもあって、今でも真田広之さんは最も好きな俳優さんの一人です。

目そのものが”やる気スイッチ”だったから、何処探しても見つからなかったのか、という気づき

それぞれの共通項として、「目から入った刺激」が全てのきっかけになっていた、と思います。

何より私にとって良かったのは、

文字や人から聞いたこと、一時的にイメージしたことについては記憶しておくことが苦手な反面、映像として触れたものは頭の中で何度でも再生できるし、都度同じように感動できるタイプだったということです。

繰り返しモチベートすることができてました。

私の場合、内側から湧き出させるもの(自分で考えたイメージ)ではスイッチは押せなかったし、それ自体がスイッチにもアクセルにも何にもなってなかったんだな、と思います。

視覚的に刺激を受けたものの方が、モチベートしつつイメージも固めやすかった。

つまり、

自分の“やる気スイッチ”が目に見えない理由は、“目そのものがやる気スイッチ”だったから、かなと気が付きました。

まとめ)私と同じようなタイプの人がいたら

「良いイメージを持つ」方が遠回りになるので、こんなことするといいかもしれないな、と今は思います↓

・取りあえず、部屋から出とこう。

・(Web上のおすすめ情報や評判は一旦置いといて)映画とか美術館、博物館、写真展、に行くと良いかも。あとはでっかい書店に立ち読みに。

・どこにきっかけや刺激があるかは取りあえず気にしない。どこにでもある。

・部屋にいるなら、TVめっちゃ観よう。普段観ないジャンルも。

というわけで、視覚的な刺激を求めてちょっと本屋さん行ってきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?