音楽と戦争①

現在、2月下旬に開始されたロシアによるウクライナ侵攻が音楽界にも多大に影響をもたらしている。

ここで音楽と戦争、主に戦争がきっかけで生まれた音楽について書いていきたい。

例えば、ロシアの指揮者ゲルギエフは、プーチン支持者として知られ、今回の侵攻後は沈黙を貫いてる。結果として、ウィーン・フィルのコンサートがキャンセルされ、メトロポリタン歌劇場の公演もキャンセルされた。最終的には、主席指揮者を務めているミュンヘン・フィルの職も解任された。その結果、ゲルギエフは、ロシア以外では指揮活動はできない状態になっている。また、NHKは、ゲルギエフの指揮した公演の放送を中止したりしている。

さらにロシア出身の世界屈指のプリマドンナ、アンナ・ネトレプコも、バイエルン州立歌劇場やメトロポリタン歌劇場などからキャンセルされる状態になっている。ネトレプコは「戦争に反対だ。私はロシア人で祖国を愛しているし、ウクライナにも多くの友人がいて、彼らの苦境に心を痛めている。」という趣旨の発言をしている一方、「芸術家に祖国への糾弾を強制するのは正しいやり方ではない。」という発言もしており、プーチンの選挙に協力した過去もある。明確な反プーチンを表明していないため、やはり、ロシア以外の音楽界からは追放された状態にある。2人は代表的な例であって、この他にも多数のロシア人音楽家が村八分の憂き目にあっている。日本に来日予定だった演奏家も「現下の状況を鑑み」という暈された表現で来日中止になっているケースがある。

そして、一部のロシア音楽が演奏中止、他の作品に差し替えられるという事態も発生している。ここまでくるといわゆるキャンセル・カルチャー、ヘイトクライムと言えるレベルではないか。

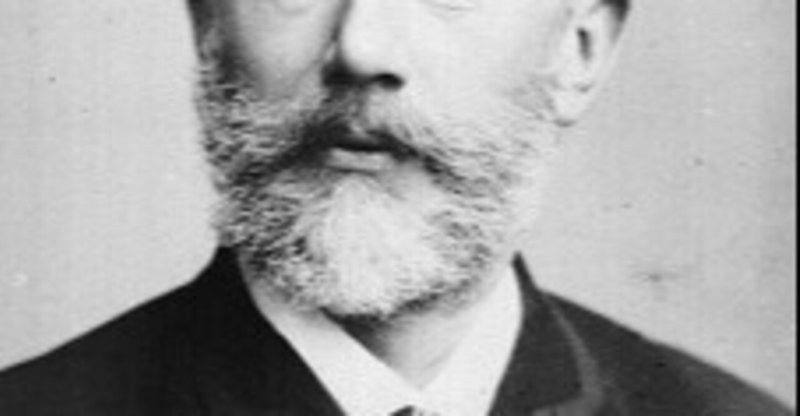

前置きが長くなったが、ここでは演奏中止になる機会が増えてしまったのがチャイコフスキー(1840-1893)の序曲「1812年」(1880年作曲)。

1812年というのはナポレオンのロシア遠征のフランス軍とロシアの戦いをテーマとした音楽。ロシアで親しまれる聖歌や民謡が織り込まれ、フランス国歌「ラ・マルセイエーズ」の旋律が登場した後、徐々に消えてきい、帝政ロシアの国歌へと置き換わる。つまり、フランスが攻めてきてロシアが反撃、最終的にロシアが勝利するという内容がが実に分かりやすく音楽で描かれている。戦闘ょ描くための大砲の描写があり打楽器(バスドラム)が派手に打ち鳴らされる。最後には勝利の鐘が響く。世界中で演奏機会が多い人気曲で、アマチュア・オーケストラでもしばしば演奏される。大砲については、レコーディングや野外の演奏では、本物の大砲を使用してド派手に演奏されることもある。

興味ある方はYouTubeで検索すれば、本物の大砲を伴う演奏シーンを見ることができる。

ところが、序曲「1812年」は、ロシアのウクライナ侵攻によって演奏中止に追い込まれている。

しかし、200年前の1812年の歴史的な出来事、相手はナポレオン率いるフランス軍、対するロシアは旧帝政ロシア、プーチンとは無関係。さすがにウクライナ本国や当事者が多く避難しているポーランドなどで演奏するのは憚られるとは思う。しかし、日本で演奏するのは、それほど問題はないのではないか? 時代は合わないが、ロシアの勝利が分かりやすく、聴き易く描写されているから演奏してはダメなのか。かなり疑問に思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?