アナログレコード鑑賞日記 #9

ゆるく続けていくアナログレコード鑑賞日記。

第9回目は80年代のJ-POPです。

今ならシティポップと言うべきでしょうか。

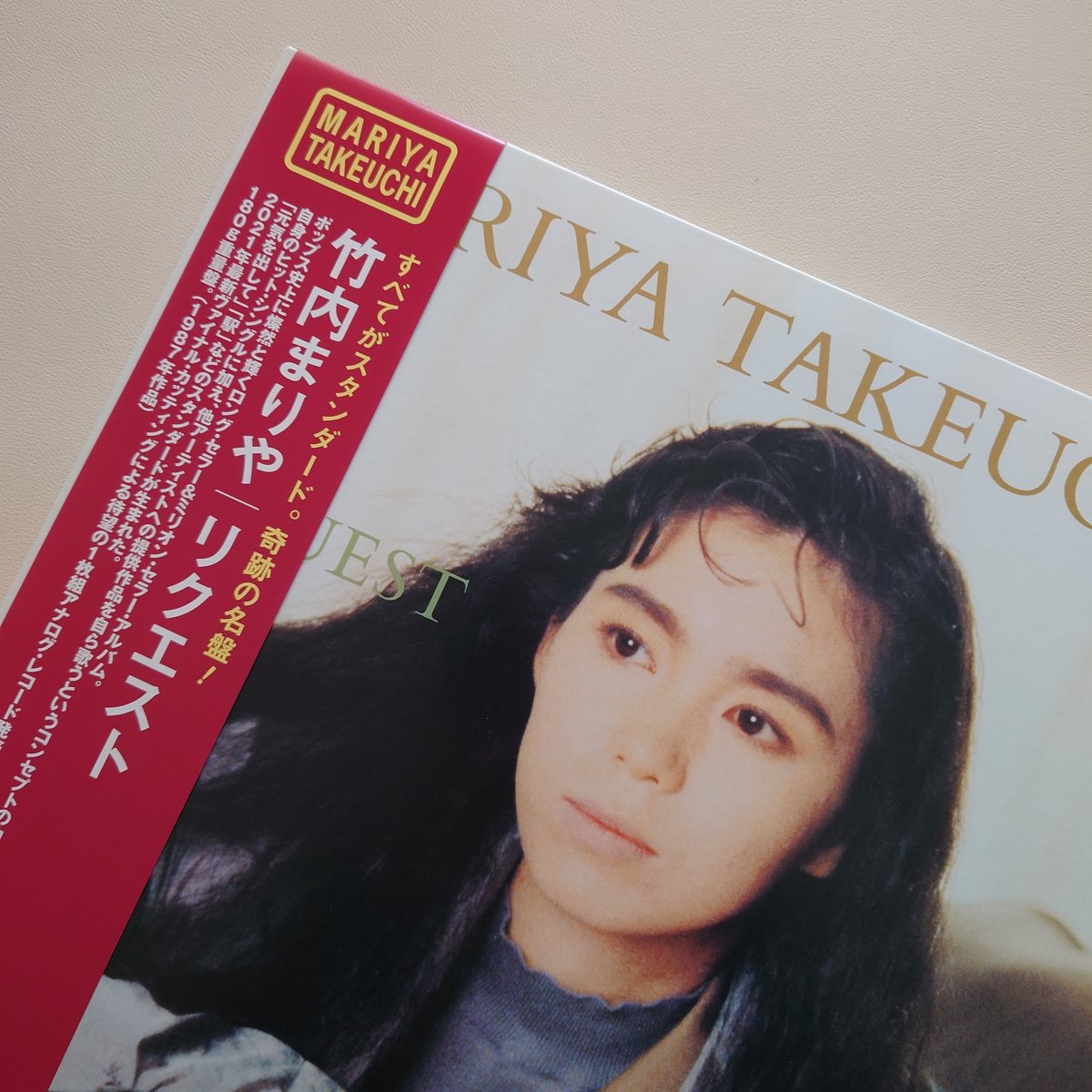

竹内まりや - REQUEST

昭和の名歌謡曲がシティポップというジャンルとして海外で評価されていくようになって、はや数年?

いやもっと経つのかな。

シティポップというものについては、日本の音楽評論家の方が既にあれこれ書いていると思うので、知りたい方は発表されている記事などを読んだ方が早いと思います。

今回取り上げる竹内まりやの「REQUEST」というアルバムは、わたしが中高生のときに聴いていたんですよね。

最近になってこのアルバムのアナログ盤が発売されていたと知って購入しました。

いろいろなことを経験して大人になったわたしが改めて聴いたら、どの曲も歌詞の意味がわかって聴く度に胸が苦しい。

中学生や高校生の時は分からなかった。

音楽は、聴くだけで聴いていた当時のことを思い出すというものがあれば、年齢を重ねたからこそわかるものもある。

後者の「聴く年齢によって感じることが違ってくる音楽」は、人生に寄り添ってくれる音楽になるのかなと思う。

そういう意味ではこのアルバムはわたしに寄り添ってくれるアルバムなんだろう。

わたしのこの先さらに年齢を重ねたとき、このアルバムを聴いてどんな風に感じるのか楽しみです。

さて、昭和の名歌謡曲がシティポップと呼ばれるようになった経緯についてはいろいろな人が既に書いているのでわたしは書きませんが、元々日本の歌謡曲はいいものを作っていて、それがSNSによって世界に見つかっただけだと思うのです。

1980年代がどうだったのかわかりませんが、現代の日本の音楽市場は世界2位で、とても大きいものとなっています。

日本のアーティストはアルバムのリリースも含めて、海外に出ていかなくても日本国内で十分ビジネスができる環境にあると思うのです。

ガラパゴス化というか、箱庭でも十分ビジネスができる。

またその一方で、インターネットの普及でSNSでいろいろ共有できるようになって、他人の共感を呼ぶということが容易になりましたよね。

このnoteというSNSだってそうだと思います。

自分がいいと思ったものを他人がいいと思ってくれたら単純に嬉しいじゃないですか。

正直な話、一種の承認欲求だとも思いますが、SNSはそれを満たしてくれるもののうちの一つの手段になったので、みんないろいろオススメしてますよね。

もちろん、わたしのそのうちの一人なんだと思います。

そして、そのSNSのおかげで海を越えて共感を呼ぶことが可能になり、日本の歌謡曲がシティポップとして海外でスポットライトがあたった。

そういうことなんだろうな。

いい音楽は時代も海も超えるということですよね。

上で『どの曲も歌詞の意味がわかって聴く度に胸が苦しい』と書いたけど、「そうそう、そういえばわたしにもこういう感情があったな」とその苦しさが心地よかったりもします。

今となっては音楽を聴くことでしか得られない感情。

長く聴いていきたいと思います。

それでは、またお目にかかりますね。