【ミステリ小説】 『ソウルカラーの葬送』第一部 ②

第一部

二、

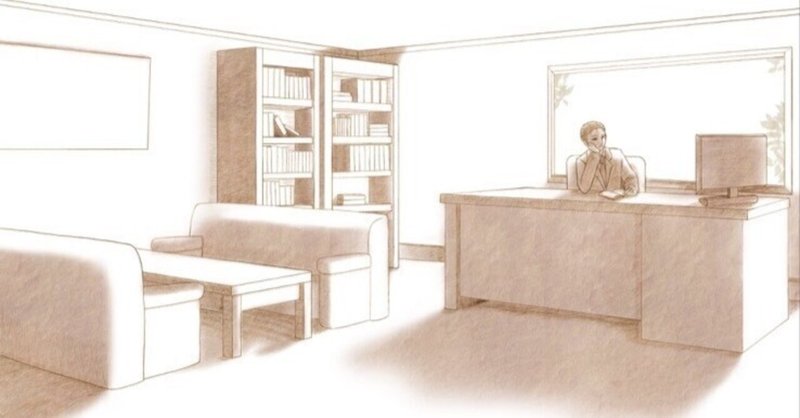

パーテーションの隅から顔を出して奥を覗くと、窓を背にした事務机で熱心に本を読む皇の姿があった。彼の事務所を訪れた過去二回とも、中央の応接セットのソファで寝転んで退屈そうに呆けていたから、三度目もそんな光景を予想していた私は少し意外に思った。こうしてみると確かに探偵に見えなくもない。

「お邪魔します。ご熱心に、何を読んでらっしゃるんですか?」

逆光の中の皇がスッと視線を私に向けた。そこで初めて私というものの存在に気がついたようで、驚いたように数回瞬きをして左手を挙げた。

「やぁ棚戸君、いらっしゃい。君の来訪に全く気が付かなかったよ。入ってきた時にも声はかけてくれたんだよね?」

「もちろんです。無言でズカズカ上がり込むほど無神経じゃありませんから。けど、皇さん。一体何を読んでいたんです?書店員としては気になりますね。皇さんをそんなに夢中にさせる書籍とは何か・・・・・・」

「そうだそうだ、棚戸君は本屋さんだった!俺も歳を取ったなぁ、そこに気が付かなかったなんて。君はミステリーマニアなんだから、初めから君に解説して貰えば良かったんだな!まぁ、座りたまえ」

皇はデスクから立ち上がると応接セットのソファへと一直線に進み、そしてドカッと勢い良く身を沈めた。手招きして私にも座れと促す。私は控えめに浅く、彼に相対する位置に腰を落ち着けた。

座るなりすかさず私は皇の発言に意を唱えた。

「自分はミステリーマニアなんかじゃないですって。ただ、確かに初対面の時に江戸川乱歩と横溝正史が大好きで、とは言いましたけど──。それだって、彼らの作品を読破なんてしていませんし、ただ読書好きが高じて書店員なんて職に就いているだけで。広く浅くのモグリですよ」

皇は冷や汗をかきながら彼の評を否定し続ける私を、悪戯っぽい笑みを浮かべて眺めていた。

「人並みに読書は好きだから、誰かが熱心に読んでいるものには興味が湧いてしまって、それで──」

「ご謙遜めさるな、棚戸君。君が柏木君のバーで熱弁した『憧れの探偵像』論に俺は深い感銘を受けたんだぜ。もちろん俺にだって明智小五郎や金田一耕助に憧れた時代もあったさ。けれどいつしか探偵を職業としか感じられなくなっていたんだ。そこに君の『探偵像』が黄金色の輝きを持って目の前に燦然と降臨した。俺は自分が恥ずかしくなったね」

そう言って自虐的な笑みを浮かべた皇に、私は思い切って以前から気になっていたことを問いかけてみた。

「皇さんはどうして探偵なんて特殊な職業に就いたんですか?」

皇は、私の視線が自身の右手に注がれていることに気が付いたようで、それをすかさずスラックスのポケットに忍び込ませた。そうして探偵の顔になって射るような目で私を見据えた。

「俺のことを知りたいなら、まずは棚戸君。君のほうの秘密を先に話すべきじゃないか?」

瞬間、ドクンと心臓が跳ね上がるのを感じた私は、とにかくそれが表情に出ないように苦慮しながら「何ですって?」と早口に聞き返した。皇は目を細めて破顔した。

「冗談だよ。まぁ、前職は全く違う業界だったんだが、ほとほと嫌気がさしてね。冷静になったというか、我に返ったというか。キッパリと足を洗って、親父の家業を継いだのさ」

「家業?ってことは、この事務所は元々──」

「そう、そっくり親父のモノ。探偵やってたのさ、親父は。しかも結構その道じゃ知られた存在でね、警察なんかからも秘密裏に協力を求められてた。かなり稼いでたわけだ。母親を早くに亡くしたのでね、俺はほとんどその親父に、いや親父の稼ぎに育てられたようなもんだ。実際に俺に飯を食わせてくれたのは叔父叔母夫婦だったがね」

私の質問は上手くはぐらかされたようだったが、その代わりに彼の稀有な境遇に触れることができた。皇は親から探偵の職を継いだのだ。はたして世界でも一体どのくらいの例があるだろう。何だかとても珍しい人種に遭遇したような気分になって、私は彼のことを褒めそやした。

「くすぐったいからやめてくれ。俺が暴露したんだ。次は君が話す番だ」

そう来ると思ってもいたから、私は自己紹介としていつも相手に話すことに決めているエピソードを口にした。

「思えば三ヶ月も経つのに、自分の名前をきちんと名乗ってなかったですね──。自分は棚戸埴彦と言います。あぁ、埴彦なんて珍しい名前なんで大抵は聞き返されます。【埴】には赤土の粘土とか土器の意味があって、要は埴輪の埴です。父親が名付けたそうです」

「ほう、ということは──」

「父は陶芸家でした」

「でした?」

「ええ、うちももう父はいません。小学生の頃に、心臓の病で──」

けれど私は父と同じ陶芸の道には進まなかった。手ほどきを受ける前に父は病で亡くなってしまったのだ。母の手で育てられた私は、彼女に負担をかけたくないと高校を卒業してすぐに働き始めた。本を読むことが好きだったから、深く考えずに書店を選んだ。それから現在に至るまで同じ店で働き続けている。

というお決まりの台詞をそこまで一気に口にした。

皇の反応は意外だった。神妙にならずに、予想に反して明るい。大抵の人間はここで私から一歩距離を空けるのだが。

「そうかそうか。いや、ありがとう。実に面白いお話だったよ。君と俺はどうやら似たもの同士のようだね。良いじゃないか、似たもの同士。これからも仲良くしてやってくれ」

面白い、などと言う人間は初めてだったから私がまごついていると、皇はおもむろに左手を差し出してきた。出会ってから三ヶ月も経って、こんな風に改まって挨拶をされるとどこか気恥ずかしかったのだが、私もそれに応じて握手をした。

憧れの探偵助手に任命されたようで、なんだかとても嬉しかった。

(第三話へ続く)

illustrated by:

Kani様

物語の前日譚『奇譚編』はこちらから

サポートの程、宜しくお願い致します。これからも、少しでも良い作品を創作して参ります。サポートはその糧となります。心に響くような作品になれば幸いです。頑張ります!