マグニチュードと震度について

「マグニチュードは3.8、最大震度は3です」

地震が起きた後、ニュースで流れる速報でよく聞くこの「マグニチュード」と「震度」、混同しがちではないだろうか。今回はこの2つの最も基本的で重要な地震学用語を解説する。

※この記事では工学的震度については扱いません。ご了承ください。

マグニチュードとは?震度とは?

マグニチュードは地震そのもののエネルギーを表すものさしで、震度は地震による揺れの大きさを表すものさしです。2つは全く別物です。

マグニチュードについて

先述した通り、マグニチュードは地震そのもののエネルギーを表します。略称は「M」です。一般的には小数点以下第1位までで表し、M7.0以上で「大地震」、M8クラスで「巨大地震」と呼ばれます。マグニチュードはアメリカの地震学者チャールズ・リヒター氏が開発しました。そのことから「リヒタースケール」とも呼ばれます。国際的に広く使われているマグニチュードは、マグニチュードを改良したモーメントマグニチュードというもので、日本で主に使われるマグニチュードは気象庁マグニチュードと呼ばれる種類のものです。

マグニチュードの種類

「マグニチュード」には様々な種類があります。

・ローカルマグニチュード(M,Ml)

リヒター氏が開発した最初のマグニチュードのことです。単にマグニチュードとも呼ばれています。地震計で記録された地震波の振幅をもとに作られます。欠点として、大きな地震になればなるほどマグニチュードの値が変化しにくくなることが挙げられます。

・モーメントマグニチュード(Mw)

日本の地震学者である金森博雄氏とアメリカの地震学者トーマス・ハンクスが開発しました。地震の起こした断層の面積とずれ動いた距離、地殻の剛性から求めるモーメントマグニチュードは、大小様々な地震の大きさを最もよく表すことができるマグニチュードです。欠点として、計算するのに時間がかかることが挙げられます。

・気象庁マグニチュード(Mj,Mjma)

気象庁マグニチュードは、日本国として地震情報を発表するときに使われるマグニチュードです。強い揺れを観測する強震計で記録されたデータから計算し求めます。地震発生後3分ほどで計算ができ、またモーメントマグニチュードともよく一致しているという速報性と正確性に優れたマグニチュードです。欠点として、Mw8.0以上の地震になると正確性に欠けてしまうということが挙げられます。

他にも

・表面波マグニチュード(Ms)

・実体波マグニチュード(Mb)

・津波マグニチュード(Mt)

など約40種類が挙げられます。

震度について

震度とは、ある地点の地震による揺れを表したものです。そのため1つの地震では観測した場所により震度が異なります。日本では気象庁震度階級が使われ、国際的には改正メルカリ震度階級が使われていますが、マグニチュードとは違って割と国や地域によってバラバラの震度階級を使っています。

震度階級の種類

震度にも様々な種類があります。

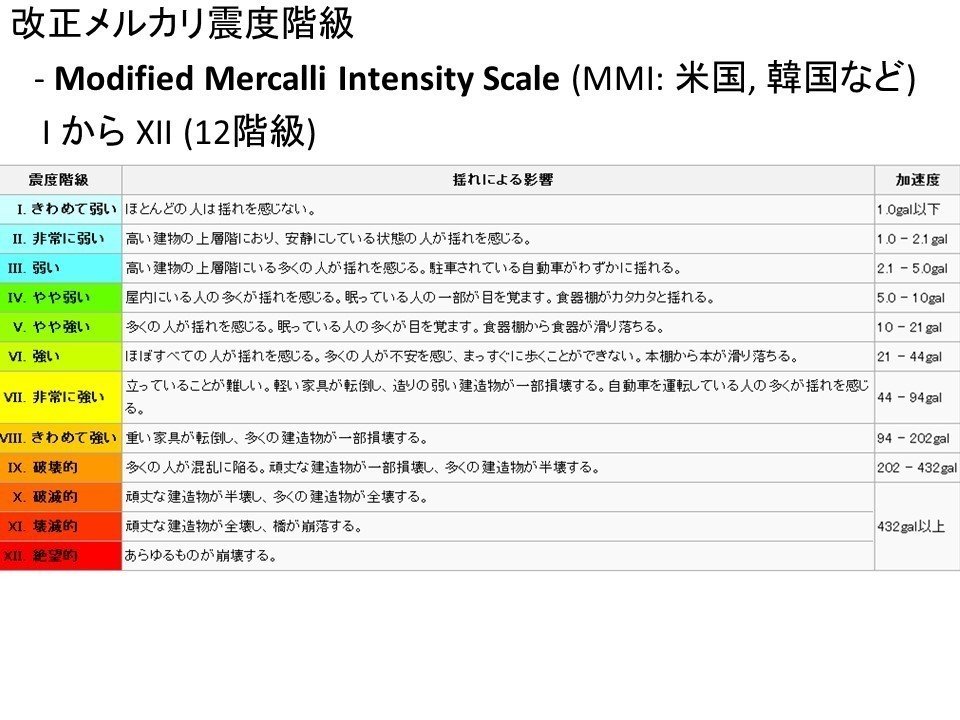

・改正メルカリ震度階級

イタリアの火山学者ジュゼッペ・メルカリによって開発された震度階級「メルカリ震度階級」に何度か修正が加えられた震度階級です。アメリカや韓国などで使われていて、ローマ数字のⅠ(極めて弱い)、Ⅱ(非常に弱い)、Ⅲ(弱い)、Ⅳ(やや弱い)、Ⅴ(やや強い)、Ⅵ(強い)、Ⅶ(非常に強い)、Ⅷ(極めて強い)、Ⅸ(破壊的)、Ⅹ(破滅的)、Ⅺ(壊滅的)、Ⅻ(絶望的)の計12種類に分けられています。被害の程度で決められるこの震度階級は、過去の地震の被害をもとにして被害の具合の違いがわかりやすいように階級が設定されています。

↑改正メルカリ震度階級の表(出典: https://geosciencewriter.jimdo.com/course-notes-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88/2015-spring-summer/10-%E5%9C%B0%E9%9C%87/ )

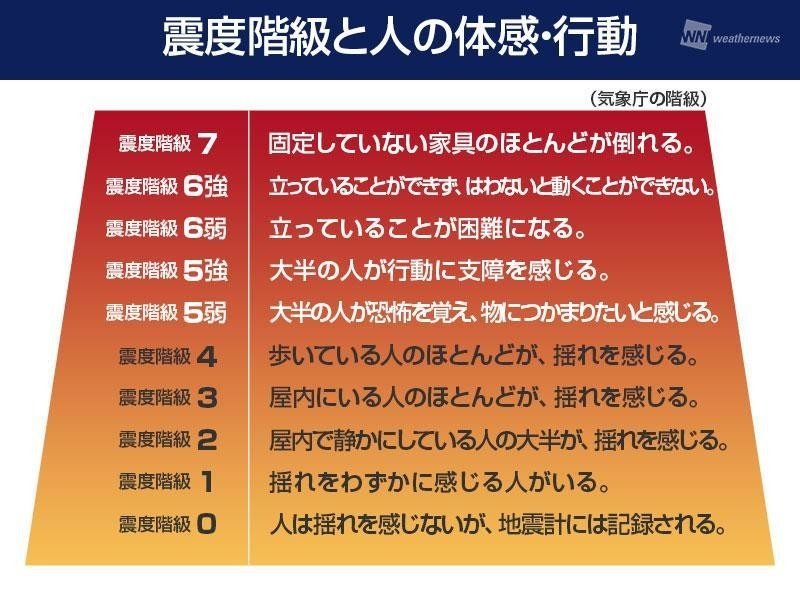

・気象庁震度階級

日本で独自に使われている震度階級です。1996年以降は震度0(無感)、震度1、震度2、震度3、震度4、震度5弱、震度5強、震度6弱、震度6強、震度7の計10段階で運用されています。以前は体感で観測していましたが、1997年からは全国各地を網羅するように配置した計測震度計で観測された「計測震度」により数値的に測定されています。この震度階級は日本でのみ運用されてますが、台湾で運用されている中央気象局震度階級は気象庁震度階級を参考に作られています。

↑気象庁震度階級の表(出典: https://weathernews.jp/s/topics/201903/170075/amp.html )

他にも

・メドヴェーデフ・シュポンホイアー・カルニク震度階級

・中国震度階級

・ヨーロッパ震度階級

などが挙げられます。

+α 長周期地震動階級

気象庁震度階級とは別に、2013年から気象庁が運用を開始した指標です。揺れが1往復する時間が長い、大きな揺れを長周期地震動といい、それを気象庁震度階級では十分に表現できないため作られました。1〜4段階からなります。

震度とマグニチュードの関係

一般に、マグニチュードが大きくなればなるほど観測される震度は大きくなります。しかし、地盤の硬さや地中の水の量、地震の起こした断層がある深さなどが震度に大きく影響します。

例えば、阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震の規模はMj7.3、震度は最大で7でした。しかし、2015年の小笠原西方沖の地震の規模はMj8.1、震度は最大で5強でした。なぜ後者のほうが最大震度が小さかったかと言うと、規模は大きいですが、前者の震源は16km、後者の震源の深さは682kmと桁違いに深い場所で起きた地震だったからです。このように、マグニチュードが大きければ必ず震度も大きくなるとは限りません。

↑兵庫県南部地震の震度分布(出典:https://www.shinsaihatsu.com/data/gaiyo.html )

↑2015年の小笠原西方沖の地震の震度分布(出典:https://earthquake.tenki.jp/lite/bousai/earthquake/detail/2015/05/30/2015-05-30-20-24-22.html )

まとめ

・マグニチュードは地震の規模を表す。

・震度は揺れの大きさを表す。

・マグニチュードと震度は別物。

・マグニチュードが大きければ必ず震度も大きくなるとは限りらない。

以上、そーぴんでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?