創作【全文まとめ】|そらいろホットケーキ

こちらのマガジンに全5回に分けて分割して掲載した創作「そらいろホットケーキ」を、こちらに全文掲載いたします。

まとめてご覧になりたい方は、ぜひこちらからお読みください。

そらいろホットケーキ 作:小倉ソフ子

(本文文字数:16843字)

あらすじ(※最後までのネタバレあります)

主人公の「未来(みらい)」は9歳の女の子。

3歳の時に、二人暮らしだった「お母さん」が出てゆき、そのあとはずっと、お母さんの妹である「おばさん」と暮らしている。

幼かった未来にお母さんとの思い出は少ないけれど、いつもやさしかったこと、別れの朝に泣いている自分に好物のホットケーキを焼いてくれたことを、大事な思い出として覚えている。

未来のおばさんは祖父母が残した食堂でホットケーキの店を営み、未来を育てている。

二人は協力して、自分たちらしい暮らしの形を作っていた。

そんなある日、未来を置いて行ったお母さんから、「もうすぐ帰る」という連絡がある。

そしてたずねてきたお母さんは「未来を迎えに来た、また二人で暮らそう」と言い、未来はお母さんと行くか、おばさんとの生活を続けるかで悩む。

未来はいろいろ考えているうちに、ふとしたことから、自分がずっと大事にしていた思い出、3歳の朝にホットケーキを焼いてくれたのは、お母さんではなくおばさんだったことに気づく。

お母さんとおばさんがそろったある日、閉店後の店で、未来は二人のためにホットケーキを焼く。

そしてお母さんと行くという決意を伝え、おばさんが大好きなこと、大人になったらいっしょにホットケーキの店をやりたいと言う。

未来は自分で考え、自分の未来をしっかりと選んだ。ホットケーキは夕方の金色の空の色をしていた。

本文

1.そらいろホットケーキ

あの夏の朝も、ふんわり甘いホットケーキのにおいがしていた。

お母さんが出て行った朝、わたしは3歳だった。

朝といってもまだ夜明け前のうすぐらい時間。わたしはトイレに行きたくて目がさめた。

タオルケットをけとばして起き上がり、ふすまをあけてトイレに行こうとすると、玄関にいるお母さんの後ろすがたが見えた。

あれっ、とわたしは思った。お母さんはいつもおねぼうだったから。

お母さんは大きな花柄のワンピースを着て、おしりをこちらにむけ、ハイヒールをはこうとしているところだった。そのすぐそばに、ぱんぱんにふくらんだ大きなかばんがあった。

「お母さん」

と、わたしはよんだ。

「あら未来、目、さめちゃったのね」

ふりかえったお母さんのくっきりした口紅の色にびっくりして、わたしは泣いた。

お母さんが、どこかに行っちゃう。わたしをおいて、こっそりどこかに行こうとしている!

きれいにお化粧したお母さんにしがみついてわたしはわんわん泣いた。お母さんはこまったようにわたしをだき上げ、背中をとんとんとたたいた。

どれくらいそうしていただろう。

泣きつかれて時々うとうとしたりもしながら、それでもわたしがいつまでも泣きやまないでいると、

「ホットケーキを焼きましょう」

と、お母さんは言った。

「すわってなさい、すぐできるから」

わたしは食卓の椅子によじのぼった。ひじかけのついているのっぽの椅子。お母さんはエプロンをしめ、キッチンに立った。

カチャカチャと材料をまぜる音、カシャカシャと粉をふるう音、へたくそなはなうた。フライパンが火にかけられ、つづいて、ぬれぶきんでフライパンをさますジュッという音がした。

それから、そうっとボウルからフライパンにたねが流し込まれ、ホットケーキの焼けるふんわり甘い匂いがただよってきた時、わたしの目から涙がこぼれた。

お母さんが行ってしまう。

「はい、どうぞ」

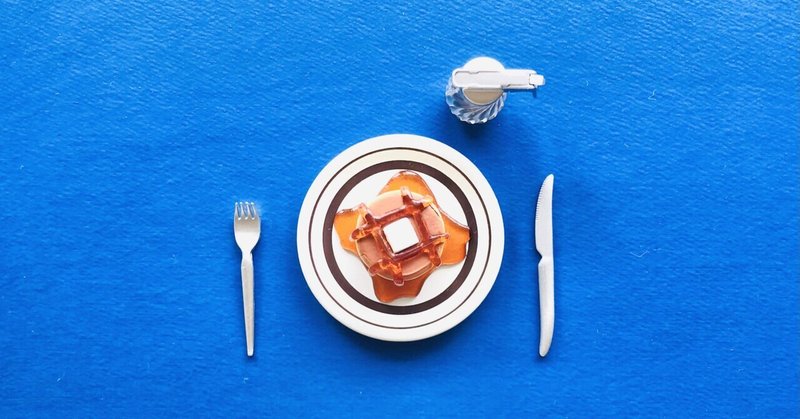

コトン、とテーブルにお皿が置かれた。ほかほかのホットケーキの上で、四角いバターがとけかかり、お母さんはその上からメープルシロップをたっぷりかけた。

涙のせいで、ホットケーキはぼやけて見えた。夏の朝の光のせいで、部屋の中はみんな空色だった。うすい色にふんわり焼けた、ホットケーキも空色だった。

そらいろホットケーキ。

2.卵をわって

毎朝卵を12個わって、といておくのがわたしの仕事だ。

お母さんが出て行って、6年たった。今、わたしは、おばさんと二人で暮らしている。おばさんは、お母さんの妹だ。

亡くなったおじいちゃんとおばあちゃんの残してくれた家に、わたしたちは住んでいる。古い二階建ての木造で、一階の大部分がお店と調理場、調理場の奥にちょっとした茶の間があり、そこと二階が、わたしたちのすまいになっている。

わたしは毎朝だいたい6時半ごろに目が覚める。おばさんは朝ねぼうだ。

わたしは一人で、顔を洗ってパンを焼き、テーブルにお皿とコップをならべる。パンが焼けたらお皿にとり、バターとジャムを半分ずつぬる。飲み物は牛乳。

おばさんは牛乳をそのまま飲むのが好きじゃないみたいだけど、わたしにはたっぷりの牛乳を飲むように言う。冷蔵庫にはいつも新鮮な牛乳が入っている。

食べ終わるころ、柱時計からハトが飛び出し、ポッポーと7回鳴く。7時だ。わたしは食器を流しに運び、歯みがきをして、着がえる。くつ下をはき、髪をとかしていると7時半くらいになる。

ランドセルに入れておいた持ち物をチェックしているころに、ようやくおばさんがあくびをしながら起きてくる。眠そうにコーヒーメーカーをセットしているおばさんの横を通って、わたしはお店に続くガラス戸をあける。サンダルをはき、コンクリートのたたきになっているお店の調理場におりる。

朝の調理場はしんとしている。木の窓わくにはまったすりガラスから白っぽい光がさして、窓の外では本物のハトがのどかに鳴いているのが聞こえる。外に梅の木があるのだ。

わたしは大きな銀色の冷蔵庫から卵のパックを取り出して調理台に並べ、台の下から、ひとかかえもある大きな銀色のボウルを出す。冷蔵庫とかべのすきまにしまってある、わたし専用の踏み台もセットする。卵のパックをあけ、手をあらう。そして卵をとり、からをいれないように注意しながら、ひとつずつ、わって行く。

毎朝卵を12個わって、きれいにといておくのが、小学校にあがってからのわたしの仕事だ。おばさんがそう決めた。

最初のうちは大変だった。強くぶつけすぎてぐちゃぐちゃにしてしまったり、からを両側からぱかっと開くときに、かけらをボウルにいれてしまったり。おばさんは毎朝腕組みをして監督のように横に立ち、わたしに集中力がなくなったとみるや、調理場から追い出した。

わたしは今ではひとりで、なんなく12個の卵をわることができる。いつかは両手にひとつずつ持って、同時にぱん! とわるのにもあこがれているけど、まだわたしの手は小さくてそれはできない。

卵のからをまとめてすてて、手をあらうともう8時だ。また柱時計からハトが飛び出す前に、わたしは急いでランドセルを背負い、

「行ってきまーす」

と、声をはりあげる。ねぼけまなこのおばさんがコーヒーをすすりながら、わたしに行ってらっしゃいと手をふる。

月曜日から金曜日の間、朝の9時半から午後3時半まで、おばさんはここでホットケーキの店をひらいている。

きっかけは6年前、お母さんが出て行って泣きやまないわたしに、毎日毎日ホットケーキを作らされたからだという。

「毎日毎日ホットケーキばかり作っているうちに、いつの間にかお店をはじめていたのよ」

と、おばさんは言う。本当かうそかはわからない。

お店の名前は「ナカタホットケーキ」という。

昔、おじいちゃんとおばあちゃんはここで「ナカタ食堂」という店をやっていた。その看板を半分だけ無理やりはりかえて、ホットケーキ、と書いてある。

「だってそのへんはきちんとしないと。食堂だと思って入って来られたらこまるでしょ、わたしはホットケーキしか作れないんだから」

と、おばさんは言う。

客席はカウンターとテーブルあわせて10席ぴったり。テイクアウトもできる。

メニューはコーヒーと紅茶とほうじ茶と、食べ物はホットケーキ。ホットケーキだけ。ぶあついふわふわのものを2枚かさねてある。

トッピングにはバターとメープルシロップとハチミツと白砂糖が用意してある。

「わたしはだんぜんメープルシロップだけどね」

と、おばさんは言う。

ありがたいことに、ナカタホットケーキはけっこう毎日にぎわっている。

おばさんにきいたところによると、オープンした朝にはまず、夫や子どもを送り出してひとやすみする主婦の人たち、それから、散歩を終えたおじいちゃんやおばあちゃんたち、それからお昼休憩の人たちがやってくる。

午後には学校を終えた子どもたち、時間の自由な大学生たちで、小さな店がほぼ満席になることもある。

もっと長い時間営業すれば、と言われることもあるらしいけど、

「子育て最優先」

と、おばさんは言う。わたしのことだ。

学校から帰ってくるといつもいい匂いがする。

お店をのぞくと、おばさんはわたしのぶんのお皿を手渡してくれる。

うすく小さく、小判型につくったわたし用のホットケーキがのっている。小さく切ったバターとたっぷりのメープルシロップ。

わたしはそれを食べながらカウンター席のはしっこで宿題をする。宿題が終われば遊びに行っていいことになっている。

夜、夕ごはんを食べ終わり、クイズ番組を見ているような時間、時々、店の小窓をコトコト叩く音がする。わたしは店に行って、小窓の中から

「はーい」

と、返事をする。

「いつものありますか」

と、相手が言う。

「何枚ですか?」

と、私は聞く。いつもだいたいそのあたりでおばさんが店に来る。

「3枚だってよ」

とか、

「6枚だって」

とか、お客さんの注文をわたしはおばさんに伝える。

こんなふうに夜に買いに来るひとのために、おばさんは、店を閉めたあと、残ったたねでまとめてホットケーキを焼いておく。毎日というわけではない。あくまで、お店を閉めて、その日につくったホットケーキのたねが残っていればの話。

昼のお店の売れ残りのたねだから、少し安い値段で売る。閉店のときにたねがすっかり残っていない時は、つくらない。そういうときは、

「すいません、今日はないんです」

と、言う。夜のお客さんはがっかりする。でもおばさんはそのためにたくさんたねをつくったりしない。

「いつもいつもあるわけじゃない、というのが、ふつうで、いいんじゃないかと思う」

と、おばさんは言う。

注文の枚数をつつんで、おばさんが小窓をあける。

お客さんの顔ぶれは、いつもだいたい決まっている。家族へのおみやげにするサラリーマンのおじさん、きれいなお化粧の女の人、毛玉のついたカーディガンをいつも着ている、学者風のおじいさん。

昼のお客さんと夜のお客さんは、ちょっとふんいきがちがって、おもしろい。

おばさんは、お母さんの妹だ。

おばさんは、お母さんのことをまりちゃんと呼ぶ。わたしのことは未来とよぶ。おばさんの名前は、さと子という。

「どうしてお母さんは出て行っちゃったの?」

と、聞くわたしに、

「いつかお母さんにきいてみたらいい」

と、おばさんは言う。

お父さんについては、きいたことがない。

「わたしもよくわからないの。だってまりちゃんに聞いていないから」

と、おばさんは言う。

おばさんは嘘をつかない。

3.さとうとミルク、バターをまぜて

おばさんは、嘘をつかない。

おばさんは参観日にお母さんの代わりに学校に来たりしない。

「だってわたし、未来のお母さんじゃないから」

おばさんはきっぱりと言う。

「だから母の日も、似顔絵とか描かなくてけっこうよ。もし、おばさんの日っていうのがあれば喜んでいただくけど」

そのかわり、おばさんは運動会にはすごいごちそうをつくって応援に来る。

とりのからあげ、チーズの入った卵焼き、たこさんウインナー、のりを巻いたおにぎり、いなりずし、たくさんの野菜が入ったサンドイッチ。

「あら未来ちゃんのお母さん?」

なんてクラスメイトの母親に声をかけられると、

「おばです」

と、はっきりおばさんは言う。

「未来のおばさんはすげえ」

と、航太は言う。

航太は幼稚園から一緒のおさななじみだ。最近少なくなったガキ大将タイプ、と、おばさんは航太のことをいう。サッカーが好きで、走るのがはやい航太。

幼稚園のころは、わたしにお父さんとお母さんがいないことをからかって、わたしをさんざん泣かせたけれど、今ではもちろんそんなことはしない。

泣きながら幼稚園から帰るわたしを、おばさんは抱きしめてよしよしとなぐさめたりしなかった。むしろ、こんな風に言った。

「いつも泣かされてばかりじゃなくて、たまにはけんかしなさい」

ある日わたしはついに航太とおおげんかし、おばさんに報告した。おばさんは、よくやった、とうなずいて、それから、

「それじゃあ仲直りにうちに連れて来なさい」

と言った。

次の日、わたしは航太を連れ帰り、おばさんは

「おばです」

と、航太に自己紹介をした。航太がどぎまぎしていると、おばさんは続けて、

「さあいっしょにホットケーキをつくりましょう」

と言った。うむを言わさない、という様子で。

そしてわたしと航太は二人で、大きなボウルにいれた材料をまぜる作業をいいつかった。といた卵に、さとうとミルク、それからバター。交代で泡立て器を持ち、もう一人はボウルをおさえる係になった。

航太のうちにはすっごく元気な母ちゃんがいる。お母さん、ではなくて、母ちゃんというかんじ。体が大きくて、声がでっかい。ごはんをいつもたくさん炊いて、ハンバーグとかしょうが焼きを、フライパンでじゅうじゅういためている。母ちゃんだけではない。航太のうちには三人の弟と、建築のお仕事をしている父ちゃんもいる。

「うちじゅう男ばっかでね」

と、航太の母ちゃんはでっかい声でいう。

「まるで動物園よ、未来ちゃんいつでも遊びにおいで」

うちにいる唯一の男の人は、仏壇のおじいちゃんだ。

仏壇といってもあの茶色い大きいやつではなくて、和室の角の小さな机の上にそういう場所がつくってある。

白いレースの布をしいて、おじいちゃんとおばあちゃんの写真がおいてあり、その前に小さなコップにいれたお水と、小さなガラスの花びんにそこらへんでつんだ花がかざってある。それから、おまんじゅうやアメなんかがちょっと置いてある。

時々、お線香代わりにと、おばさんは小さなお皿にいれたとんがり帽子の形のお香を焚く。そのお香は海の匂い、というやつで、お線香というよりなんかインドっぽくてあやしい、と私は思うけれど、

「いいの、好きなのを焚けば」

と、おばさんは言う。

ある夜、夕ごはんを食べ終えてそろそろお風呂に入ろうかと思っていると、いつものようにお店の小窓がコトコト鳴った。私はいつもの通り、はーい、と言ったけれど、相手の人は、いつものありますか、とは言わなかった。その代り、

「デンポーです」

と、言った。

デンポー? わたしがぽかんとしていると、おばさんが来て、

「お客さん?」

と、わたしに聞いた。わたしは首をふり、窓の外の人はもう一度

「デンポーです」

と、くり返した。

「デンポー?」

おばさんが小窓をあけると、郵便局の帽子をかぶった人が立っていた。

「ナカタ サトコさんですね?」

と、郵便局の人は言い、おばさんがうなずくと、白い手袋がにゅっと小窓から入ってきて、その、デンポーというものをおばさんにわたした。

「デンポー、ナカタマリさんからです」

と、郵便局の人は言った。

4.フラワーシフターは歌う

《サトコ ミライ マモナクカエリマス マリ》

デンポーは電報という字で、急いでお知らせする時につかうものだと、おばさんが教えてくれた。はじめて見た。

「マモナクっていつ?」

と、わたしはきいた。

「まったくそのとおり」

と、おばさんは言う。

「まりちゃんらしいね、これじゃなんにもわからない」

お母さんが帰ってくる。

わたしにはちょっと想像もつかなかった。お母さんが出て行ってから6年、大人にとっては少しの時間かもしれないけれど、わたしにとっては人生の3分の2の時間。

お母さんが帰ってくる。

そのことは、それからわたしとおばさんの毎日の生活にシールみたいにぴたっとはりついて、どうしても取れなくなった。学校にいるときもごはんを食べている時もテレビを見ている時も。

おばさんもそうだったと思う。めずらしくホットケーキを焦がしたり、用意したたねが足りなくなったり、逆に作りすぎたりしているみたいだったから。

「いたずらかなあ」

と、おばさんは言った。

茶の間で夕ごはんのあとのほうじ茶を飲んでいる時で、わたしは、忘れていた算数の宿題をあわててやっているところだった。

《問3、りんごが78こあります。13こ入るダンボールばこに、はこづめします。ダンボールばこは、何はこひつようですか?》

「いたずらってどういう?」

と、わたしはたずねる。

「そうだよねえ」

と、つぶやいて、おばさんはお茶をすする。

「いたずらでわざわざあんな電報うつ人、いないよねえ」

そしてわたしたちはまた、しーんとしてしまう。わたしはしかたなく問題をとく。

《78÷13=6 こたえ、》

コトコト。コトコト。

お店の小窓が鳴った。わたしとおばさんはびくっとして顔を見合わせる。再び、コトコト。

「未来は、ここにいなさい」

と言って、おばさんは店におりてゆく。

《こたえ、6はこ》

わたしは算数ドリルを前にしたまま耳をすませる。

「こんばんは、はい、三枚ですね、ちょっとお待ちください」

おばさんの声が聞こえる。お客さんだ。ちょっとほっとし、ちょっとがっかりしてわたしは次の問題を見る。

《問4、あるカップには、4分の1キログラムのこむぎこが入ります。5キログラムのこむぎこが入るふくろをいっぱいにするには、このカップで何杯のこむぎこがひつようですか?》

「はいどうも、ありがとうございます、またお願いします」

おばさんの声に続いてパタンと小窓が閉まる音がする。なのにおばさんは戻ってこない。お店はしーんとしてしまう。

あんまりしーんとしているので様子を見に行こうかと思った時、カシャカシャカシャカシャという音が聞こえてきた。

カシャカシャカシャカシャ、カシャカシャカシャカシャ。

フラワーシフターの音だ。フラワーシフターというのは、粉をふるう、銀色のコップみたいな形の道具。

カシャカシャカシャカシャ、カシャカシャカシャカシャ。

取っ手のところを軽く握るようにして粉をふるう。楽しそうでわたしもやらせてもらうけれど、すぐに手が痛くなってしまう。

カシャカシャカシャカシャ、カシャカシャカシャカシャ。

おばさんは考え事をするとき、粉をふるう。そうすると考え事がはかどる、とおばさんは言う。

《あるカップには、4分の1キログラムのこむぎこが入ります。》

カシャカシャ、カシャカシャ。

《5キログラムのこむぎこが入るふくろをいっぱいにするには、》

カシャカシャカシャカシャ、カシャカシャカシャカシャ。

(お母さんが帰ってくる)

カシャカシャ。

(お母さんがマモナク帰ってくる)

カシャカシャカシャ。

(マモナクっていつ?)

カシャカシャカシャカシャカシャカシャカシャ。

頭の中がカシャカシャでいっぱいになり、わたしはえんぴつをほうりだしてしまう。

5.バニラエッセンス少々

わたしは、ホットケーキがうまく焼けない。

おばさんはわたしのことを、少しだけせっかちなんだと言う。たしかにそうかもしれない。

あと少していねいに材料をまぜればいいのにめんどうくさくなってダマができたり、ぬれぶきんでフライパンの表面をさますひと手間を、めんどうくさがってついはしょったり、弱火で火が通るのを待てなくて中が生だったり、強火にしてこがしてしまったりする。

おばさんが焼いたホットケーキは、いつも表面はすべすべでやさしいキツネ色、中はほかほかでふっくらしている。いつも。百枚焼いて百枚ともそういう風につくれる。

おばさんは、へたくそなはなうたをうたいながら、いつもとっても真面目な顔をしてホットケーキを焼いている。

「何を考えてるの?」

と、わたしは聞いたことがある。

「ホットケーキを焼いているとき、おばさんはいつも何を考えているの?」

「何も」

と、おばさんは答えた。

「無」

「ム?」

と、わたしは聞いた。

「そう」

と、おばさんは重々しくうなずいた。

「うまく焼こうとか焦がしちゃいけないとか考えないで、ただそこにあるホットケーキと無心で向かい合うの。そうすれば、自然とどうすればいいか分かる。強火にすればいいのか、弱火にすればいいのか。そろそろひっくり返した方がいいのか、まだもう少しあとなのか。これはホットケーキだけじゃなくて、いろんなときに有効よ」

と、おばさんは言った。

「たとえば?」

と、わたしは聞く。

「たとえば……そう、誰かと仲良くなりたいときとか、反対にけんかのときとか、もっと他の、思いがけない何かがおこったときとか」

そんなわけで、お母さんが登場した時、わたしはムッ! とおなかの中でとなえた。

(ムッ! ムムム無、ムムムム無……)

だって、とってもびっくりしたのだ。

夜だった。ピンポーンと玄関のチャイムが鳴った。わたしはふとんに入ったところで、あれ、何だろうもしかしてまた電報かな、なんて思っていた。まだ眠くなかったのでふとんから出て行くと、茶の間から女の人の話し声がした。おばさんと、もう一人の女の人の声。

わたしの足がガタガタふるえだした。茶の間はすぐそこなのに、どうしてもふすまを開けられず、その前で、わたしは石みたいにかたまってつっ立っていた。

(ムッ! ムムム無、ムムムム無……)

突然サッとふすまが開いて、電気の光が目に痛かった。

「あら未来」

ふすまを開けたおばさんが、わたしを見てそう言った。わたしはまぶしくて目をパチパチさせた。

「いらっしゃい」

そう言っておばさんは茶の間にもどり、そこに座っている人が見えた。

お母さんがお茶を飲んでいた。

わたしはぼうぜんとした。お母さんは、お母さんは……全然変わっていなかった。

長くてふわふわの髪、花柄のワンピース、くっきりした口紅。

何もかもあの日のままだった。ワンピースまでおんなじなんじゃないかと思った。ちがうかもしれないけどとても似ていた。

6年の時間がぐるんと逆回しになって、わたしは3歳になってしまったように思った。

「未来」

と言って、お母さんは大きな眼を涙でいっぱいにした。

「未来、こんなに大きくなって」

(あ、そうか、私から見たお母さんは全然変わってないけど、お母さんから見た私は全然ちがってるんだ!)

わたしはぼうぜんとしながら思った。

こんなとき、何て言えばいいのか分からない。お母さんは近づいてきてわたしをぎゅっと抱きしめると、ぼろぼろと涙をこぼして泣いた。

(お母さんが泣いてる!)

わたしはあたふたしておばさんを見た。おばさんはすましてお茶を飲んでいる。お母さんのつけている香水なのか、ふんわりと甘い、バラのようなせっけんのような香りがした。

お母さんはわたしを引き取るつもりだと言った。

お母さんは今度、輸入雑貨や香水なんかをあつかう、自分のお店をはじめるのだという。セレクトショップというのだそうだ。

「未来を迎えに来たのよ」

と、お母さんは言った。夏ごろから、いっしょに暮らす準備をしている、と。ちっとも知らなかったけれど、お母さんはずっととなりの県に住んでいたそうだ。

「で、どうする、未来?」

お母さんが帰った後、おばさんは言った。

しばらく考えた後、

「今日は寝る」

と、わたしは答えた。

おばさんはわたしの顔をじっと見て、それから、

「それがいいね」

と、言った。

お母さんについて行ったら、と、わたしはその夜、ふとんの中で考えた。

お母さんは一人暮らしだと言った。今度新しいアパートを借りることになっていて、そこにはわたしの部屋があると言っていた。

学校のこともあるから、引っ越すなら夏休みがいいよね、とお母さんは話していた。引っ越したら転校か、とわたしは思った。

「来月、また来るね」

と、お母さんは言った。

6.フライパンをあたためて

ある日、卵をわったら死んだひよこが出てきたことがある。

小学校にあがってすぐのころのことだ。

いつものように朝、卵をわったら、ポトンと落ちなくて、からと中身がべっとりくっついていたことがあった。中をのぞきこんだわたしは、びっくりして、さけんだ。

ねぼけまなこのおばさんが走って来たとき、わたしは流しの前で卵を持ったままかたまっていた。気持ち悪くてたまらなかったけど、投げすてるわけにもいかなかったから。

おばさんはわたしの手元をのぞきこんで、卵をとりあげ、そのまま辺りを見回すと、

「未来、ドア開けて」

と、言った。わたしはとんで行って勝手口をあけた。おばさんは庭に出ると、

「シャベル」

と、言った。わたしはとんで行ってシャベルを持ってきた。

おばさんはアジサイの木の前に立ち、足先で地面をトントンとしめした。わたしは急いで穴を掘った。

おばさんが

「ふきん」

と、言い、私はとんで行ってふきんを持ってきた。

それからわたしたちはそのヒヨコを卵のからごとふきんでくるみ、アジサイの下に埋めた。目印に、白い丸い石も置いた。卵のような石だった。

お母さんが来たあの日から、わたしは学校からまっすぐ帰るのがめんどうくさくなった。おばさんと顔を合わせると、未来、どうする? といつもきかれているような気がしたから。

おばさんは実際にはそんなことをうるさく聞いたりしない。あのことについてはしらんふりしているみたいに、いつも通りだ。

落ち着いてフライパンをのぞき込み、あたため具合をチェックしているその姿は、鏡をのぞく魔女みたいだ。じっとのぞきこんでいればそこに、何かの答えがあるみたい。

わたしには本当はわかっていた。おばさんは余計なことを聞いたりしない。鏡をのぞくようにわたしにずっと問いかけているのは、わたしなんだ。

(未来、どうする?)

「で、どうすんの?」

と、航太が言った。放課後、駄菓子屋の店先で、うまい棒をかじりながら。

「わからない」

よっちゃんイカをかみながらわたしは答える。

塾に行く子たちがおそろいのバッグでバラバラと目の前を走って行く。通りすぎざま、

「あっ、航太のやつ、また未来と遊んでやんの」

と言う子もいた。

「バーカ」

と、みじかく航太は言いかえす。

帰り道、

「おれんちで夕飯食う?」

と、航太は聞いてくれるが、しょっちゅうおじゃまするのは悪いので、商店街の端っこで手をふって別れた。

「じゃなっ」

ランドセルをゆらして走っていく航太。父ちゃんと母ちゃんと三人の弟たちと夕ごはんをたべる航太。

(いいなあいいなあいいなあ)

口には出さず、わたしも帰る。

お母さんになって、とおばさんにたのんだことがある。まだ小学校に上がる前のことだ。

お父さんとお母さんがいないことをからかわれ、泣きながら家に帰り、おばさんにしがみついて、

「おばさん、わたしのお母さんになってよ」

と、いっしょうけんめいたのんだ。

しばらく泣いて、返事がないので泣きやんでおばさんを見上げると、おばさんはわたしをじっと見ていた。そしてはっきり

「無理よ」

と、言った。

「私は、未来の、おばさんだから」

「ばかばかばかばか」

と、わたしは言った。

「ばかじゃない」

と、おばさんは言った。

「おばさんなんてやだよう」

わたしはふたたび泣きだした。

「お母さんがいいよう、お母さんになってよう」

わたしは泣きつづけた。

「それはできない」

断固としておばさんは言った。

「わたしは、未来の、おばさんだから」

(そんなこと知ってるよう)

と、わたしは思っていた。知ってたけど、涙が止まらなかった。

おばさんは、いつも正しい。

7.まほうのことば、ひとつ

この世には、分からないことがいっぱいある。

宇宙の外側はどうなってるの? とか、死んだらどうなっちゃうの? とか、わたしはどうして生まれてきたの? とか。

夜に考えると胸の奥がひゅーとするようなことたち。心臓がドキドキして、足が冷たくなり、頭があつくなる。ふとんの中でずっと眠れず、目がぱっちり開いてしまうようなことたち。

ふすまの向こうから、おばさんが電卓をたたく音がする。お店の帳簿をつけているのだ。いつもはその音を聞いているうちに眠ってしまうのに、たまに、おばさんがすべて後片付けを終え、電気を消し、となりにしいたふとんに入るまで、ずっと眠れないことがある。

わたしは、眠れないでいることをおばさんに気づいてほしくて、わざともぞもぞしてみる。おばさんは隣のふとんからわたしを見て、

「未来、眠れないの」

と、言う。

「何か考えているんでしょう」

と。そこでわたしは聞いてみる。

「宇宙の外側はどうなってるの?」

とか、

「死んだらどうなっちゃうの?」

とか、

「わたしはどうして生まれてきたの?」

とか。

おばさんはしばらく考え、

「わからない」

と、言う。大人にもわからないのか、と思って、わたしはまたひゅーとした気持ちになる。おばさんはふとんをめくると、わたしの足にさわり、

「やっぱりね」

と、言って立ってゆく。しばらくすると、湯たんぽを持ってきてわたしのふとんにいれる。

「足が冷たいから眠れないのよ、これでもう大丈夫」

夏でもおばさんはいつもそうする。あついなあ、と思いながら、それでもわたしはようやく眠ることができる。

カレンダーの日めくりが一まい一まいちぎられて、夏休みまでもうすぐになった。

わたしは久しぶりにお店でホットケーキを食べながら宿題をやっている。

お客さんは誰もいない。扇風機がぶうーんとまわっている。暑い時期のホットケーキ屋はひまだ。

「楽なもんよ」

と、おばさんは言う。

あれからお母さんからの連絡はない。あるのかもしれないけれどわたしには知らされてない。……と、思っていたら、本当に連絡がないのだと、おばさんは言う。

「こっちから電話をかけてもいつも留守番電話なの」

と。

あの日のことは夢だったんじゃないかな、と思うことがある。突然あらわれたお母さん。昔と変わらなすぎたお母さん。そこで、おばさんにそう言ってみたら、

「現実だよ、しっかり考えなさい」

と言われた。

「未来が決めなきゃ」

と。

「ここにいてもいいの?」

と、わたしは聞いてみる。どきどきしながら。

「未来が本当にそう決めたならね」

と、おばさんはじっとわたしの顔を見る。

わたしはうつむいてホットケーキを口におしこむ。

お母さん、と心の中でよんでみる。

お母さん、お母さん、泣いてしがみついたのにわたしを置いて行ったお母さん。

でもわたしを迎えに来てくれた。またいっしょに暮らせる。今行けばまたいっしょに暮らせる。お母さん。

「まあ、勝手だね」

と、おばさんが突然言ったので、わたしは飛びあがった。

「まりちゃんは、勝手だよ」

おばさんはゆっくり、もう一度言った。まりちゃんというのはお母さんのことだ。

「未来を置いて行く時も、急に電話して来て、明日出て行くからしばらくあずかってくれない? って」

そうだったのか、とわたしは思う。おばさんは続ける。

「犬や猫の子じゃあるまいし。それでまた急に帰ってきて、未来は引き取るから今までありがとう、って何なの?」

何なの? と言われてもわたしもこまる。

「未来」

おばさんはじっとわたしを見た。

「決めたの? そろそろ」

「決められない」

正直にわたしは言った。

「そろそろ決めなきゃ」

おばさんはじっとわたしを見たまま言った。

「お母さんは」

わたしはあわてて、関係のないことを言ってしまった。

「お母さんはやさしいよ」

おばさんはじっと私を見ている。

「お母さんが出て行く日に、わたしわんわん泣いて、ずーっと泣いてて、そしたらお母さんは、『ホットケーキを焼きましょう』って」

「それで?」

「……それで、お母さんは出て行っちゃったけど、だから勝手かもしれないけど、お母さんはわたしには、やさしかった」

そこまで一気に言って、わたしはだまった。扇風機のぶうーんという音だけが、お店の中にひびいていた。

「ふうん」

やがておばさんはそう言って、ひたいの汗をぬぐった。

「そんな昔のこと、よくおぼえてるのね」

そう言うとおばさんは、どこかさみしそうに笑った。

「……未来、まりちゃんと行きなさい」

西側のガラス戸から、オレンジ色の光がお店いっぱいにさしこんでいた。

8.こんがりふんわり焼けたなら

わたしはずっと、さびしくなんかなかった。

それからの二週間はあっという間にすぎた。お母さんからようやく何度か電話がかかってきて、わたしもしゃべった。電話ごしのお母さんの声は、びっくりするほどおばさんに似ていた。

「もうこっちに何もかも用意してあるから」

と、お母さんは言った。

「ようやく一緒に暮らせるね、ずっとさびしい思いさせてごめんね」

と。

「うん、わかった、ありがとう」

と言って、わたしはおばさんに電話をかわる。かわったあと、ちょっとだけ不思議な気持ちになる。わたしはずっと、さびしくなんかなかったのに。

終業式、色紙と手紙をたくさんもらって、わたしは転校のあいさつをした。今までありがとうございました。みんな元気でいてください。泣いている子が何人かいた。航太はそっぽをむいていた。

帰り道、

「おまえほんとに転校すんだ」

と、石をけりながら航太は言った。

「うん」

と、わたしは言いながら、辺りをきょろきょろと見回す。わたしにも、けとばす石があったらいいのに。

「じゃ、夏休みの宿題は?」

と、航太が聞き、

「へっ?」

思いがけない質問に、わたしは声がうらがえる。

「転校したら、夏休みの宿題はどうなんの?」

「わからないけど、二学期からその学校の生徒になるんだから、夏休みの宿題は無しかも」

ふうん、と航太は重々しくうなずいた。

「それ、いいな。おれも転校しよっかなあ」

「……となりの県だもん、すぐ遊びに来るよ」

わたしが言うと、

「そんなこと言ってねーだろ、バーカ」

と言って、航太は力強く石をけとばした。

「ただいま」

うちに帰ってお店のガラス戸をあけると、おばさんが一人でホットケーキを焼いていた。

「おかえり。暑かった?」

うん、とうなずき、わたしはカルピスをつくるために冷蔵庫をあける。おばさんが

「私にも」

と、言うので、コップを二つ出した。

氷をたくさんいれて、わたしはこいめ、おばさんはうすめでカルピスをつくる。

「氷をカラカラいわせながら少しずつのむのがいいよね」

と、おばさんは言う。

カルピスを飲みながら、おばさんはどんどんホットケーキを焼いて行く。どんどん、どんどん。いつか絵本のさし絵で見たみたいに、ホットケーキが高くつみあがる。

「ずいぶんたくさん焼くんだね」

おばさんの背中を見ながらわたしは言う。

「たねをつくりすぎちゃったの」

とおばさんは言う。

一心不乱におばさんはホットケーキを焼いている。

へたくそなはなうた、ぬれぶきんでフライパンをさますジュッという音、そしてホットケーキの焼けるふんわり甘い匂いがしてきた時……わたしの目からとつぜん、涙がこぼれた。

なぜか、とても、なつかしい気持ちになったのだった。

「はい、どうぞ」

コトン、とテーブルにお皿が置かれた。ほかほかのホットケーキの上で、四角いバターがとけかかり、おばさんはその上からメープルシロップをたっぷりかけた。

(あれっ?)

その時、わかった。思い出と今が、パズルがぴったり合うように、わたしの中で、パチリとつながった。

(あの朝ホットケーキを焼いていたのは、お母さんじゃなかった。お母さんが出て行った後で、わたしを迎えに来た、おばさんだったんだ!)

9.メープルシロップをどうぞ

未来は変えられる。いつでも。何回でも。

まず、卵をわって、よく混ぜる。

これは得意だ。毎朝やっていたから。

それから、さとうとミルク、バターをまぜる。

ほどよいところで、ふるっておいた薄力粉とベーキングパウダーを合わせ、バニラエッセンスをちょっぴりたらす。

フライパンをあたためて、たねを流しいれようとして、ハッと気が付く。

ぬれぶきん、ぬれぶきん。これをいつも忘れてしまう。

一度火を止めて、フライパンをぬれぶきんでサッとさまし、それからもう一度弱火にかけて、おたまですくったクリームいろのたねを、そうっとそうっとフライパンの真ん中から流しいれる。

『うまく焼こうとか焦がしちゃいけないとか考えないで、ただそこにあるホットケーキと無心で向かい合うの』

頭の中で、前に話していたおばさんの声がきこえる。

『そうすれば、自然とどうすればいいか分かる。強火にすればいいのか、弱火にすればいいのか。そろそろひっくり返した方がいいのか、まだもう少しあとなのか』

今、おばさん本人はお母さんといっしょにテーブル席に座って、カウンターの中でホットケーキを焼くわたしをじっと見ている。振り向かなくてもわかる。

まるくひろがったクリーム色のたねの表面にぷつぷつと空気の穴があきはじめる。

はしっこがカリカリになってきたところで、ぐるりとひとまわり、フライ返しのはじっこで外側をすこしだけ、持ち上げてみる。

いいかんじだ。そうっとフライ返しをホットケーキの下にすべりこませる。

フライ返しが完全にホットケーキの下に入ったのを確認してから、そっと持ち上げる。

反対の手でフライパンも宙にうかせて、フライパンの面とぷつぷつしているホットケーキの面を、両手のひらをあわせるみたいに、ぱっ、と合わせて、そのまますばやくフライパンをコンロの上へ。

ふーっと息がもれた。成功だ。

ホットケーキの裏側は、焦げもせず変なもようもできず、きれいにまるく、すべすべに焼けていた。

ふーっともう一度息がもれる。汗が落ちないように、首にかけていたタオルでおでこをふく。どこかで扇風機がぶーんとまわっている。

反対側も焼けたようで、いい匂いがしてくる。

またそっと、フライ返しをすべりこませてみる。

くっつかない。少しだけ持ち上げてのぞく。

いいかんじだ。そうっとお皿にとる。

そんなわけでわたしは、三人分のホットケーキが焼きあがった時は、もうくたくただった。

切っておいたバターをのせ、ハチミツと白砂糖、メープルシロップと一緒にテーブルに運ぶ。

お母さんとおばさんは、まじめな顔をしている。

「お待たせしました」

おばさんの真似をしてわたしは言ってみる。

「シロップとお砂糖は、お好みでどうぞ」

二人とも、お皿を見たまましーんとしている。

(焼きかげん、だめだったのかな?)

わたしはおばさんの顔をじっと見る。

「いただきます」

突然ぱんと両手を合わせて、おばさんが言った。

メープルシロップをさっととり、バターの上からたっぷりかけた。

おもむろにナイフとフォークをかまえ、ざくざくと切ってゆく。

切り口にとろけたバターとシロップがしみて金色にひかり、湯気がもわもわと立ちのぼった。

「いただきます」

つられたようにお母さんも両手を合わせ、そう言った。

お母さんはメープルシロップもハチミツもかけない。バターをぬりひろげてホットケーキにナイフを入れる。

「おいしい」

「おいしい」

一口食べて、二人が同時にそう言ってくれたとき、わたしはちょっとだけ、むねのあたりがきゅっとした。全然ちがう二人が、そっくりだったから。小さな姉妹がフォークをにぎってホットケーキをほおばっているのを見ているような、そんな不思議な気持ちになった。

わたしは椅子をすべりおりて、床にすっくと立った。

「お母さん、おばさん」

わたしは言った。二人の目がこっちを見た。お母さんは少し心配そうに、おばさんはいつものように、じっとわたしを見た。

落ち着いて、息をすって、わたしは言った。

「わたしは、おばさんがだいすきです。おばさんと暮らしたいです」

「未来!」

カチャンとフォークをお皿に落とし、お母さんが大きな声を上げた。そしてそれから、続きの声が出ないようだった。

「それで?」

静かな声でおばさんが言った。お母さんもこっちを見ている。わたしは足に力をいれて、続けた。

「お母さんに小さい時においていかれて、とっても悲しかったです。親がいないからって友達にからかわれたりしてくやしかった。急に帰ってきてまたいっしょに暮らそうなんて、お母さんは勝手です。わたしは、お母さんが好きかどうか、わからない。またお母さんと暮らしたいかどうか、わからない」

お母さんは泣き出したみたいだった。わたしはこわくて、お母さんの顔を見られなかった。まっすぐ前を見てるつもりが、いつのまにか自分のサンダルを見ていた。

わたしは両手をぎゅっとにぎった。どう続けたらいいのか分からなくなって、頭がぼうっとしてしまった。

「それで?」

もう一度、おばさんが言った。それはわたしには、

『うまくやろうなんて考えちゃだめ』

と聞こえた。

『余計なことを考えずに、ただ無心で向かい合うの』

いつもおばさんが言っていたこと。

『たとえば誰かと仲良くなりたいときとか、反対にけんかのときとか、もっと他の、思いがけない何かがおこったときとか』

わたしは体の力をぬいて、息をすった。ホットケーキのふんわり甘いにおいをすいこんで、わたしは前を向くことができた。

「でも、だから、わたしは、お母さんと行きます」

お母さんが目を丸くした。

「もう一度いっしょに行って、お母さんとの悲しかった思い出とかくやしかった時間とかを、今はちがう、今はいいんだっていうように、変えたいから」

わたしはじっとお母さんの顔を見た。

お母さんの目にみるみる新しい涙がもりあがって、それからお母さんは、わーんと机につっぷして泣きはじめた。

お母さんは、まるで子どもみたいだった。三歳みたいだった。あの朝お母さんにしがみついて泣いた、わたしみたいだった。

「よく自分で決められたね」

おばさんがわたしを見ていた。わたしはおばさんを向いてもう一度ホットケーキのにおいをすいこんだ。

「おばさん、今まで本当にありがとう。ずっとわたしのおばさんでいてくれてありがとう。時々遊びにきてもいいですか。それから大人になったら、いっしょにホットケーキのお店をやってもいいですか」

そのときわたしは初めて見た。おばさんの目から涙がこぼれたのを。

「おばさん」

びっくりしてわたしはおばさんにかけよった。

「汗よ」

私をおしやり、おばさんは机に置いてあった台ふきんで顔をごしごしふいた。それからそのふきんをお母さんに投げつけた。

「ほら、まりちゃんも顔ふきなさい。みっともない」

わんわん泣いていたお母さんが顔を上げた。きれいなお化粧がどろどろになっていて、わたしたちは笑った。

笑っていると、おばさんの手が伸びてきて、首にかけたタオルでわたしの顔をぐるりとふいてくれた。わたしの顔も知らない間に、涙と鼻水でぐちゃぐちゃなのだった。

わたしたちはみんなげらげら笑った。ばかみたいに笑った。

「まったく」

と、おばさんが言った。

「このあついのに、ホットケーキなんて」

それから、わたしたちはそろってホットケーキをほおばった。

夕日が店の中いっぱいにさして、お皿の上のホットケーキが金色にひかった。夏の夕方の空みたいに。

そらいろホットケーキ。

了

お読みくださり、ありがとうございました

この作品は、14年ほど前に書いたものです。

長らくパソコンの中に眠っていましたが、このたびnoteという場に出させていただくことにしました。

そんなに長いものではないので、全5回に振り分けて、下記マガジンにまとめました。

ここにまとめさせていただいたことで、思いがけず続編の構想も浮かんできました。

またいつか、お目にかけることができたら…と思いながら、コツコツ書いてみたいと思います。

いつもnoteで書いている生活エッセイとは異なりますが、皆様にひととき物語の世界をお届けできていましたら幸いです。

お読みくださり、本当にありがとうございました。

本作の著作権は

著者 小倉ソフ子に帰属します。

2024年は団地の暮らしエッセイから創作小説など、いろいろ掲載して行きたいと思います。サポートよろしくお願いします!