トレンデレンブルグ歩行、デュシャンヌ歩行の5つの原因

トレンデレンブルグ歩行、デュシャンヌ歩行と聞いて中殿筋の筋力低下を思い浮かべる人は多いと思います

ただ他の原因によっても上記の様な歩行が出現します

定義に基づくと中殿筋の筋力低下によって起きる歩行がトレンデレンブルグ歩行やデュシャンヌ歩行と言われています

本記事では中殿筋の筋力低下によるもの以外はトレンデレンブルグ”様”歩行、デュシャンヌ”様”歩行と表記します

今回は大きく分けて5つの原因について述べていこうと思います

通常(下図)、単脚支持の際に大腿骨頭を中心に非支持側の体重(黄矢印)を支持側の中殿筋(赤線)で釣り合わせることでまっすぐに立つことができます

トレンデレンブルグ歩行はそれが釣り合わないと非支持側の骨盤が沈下し、支持側の股関節は内転します(下図)

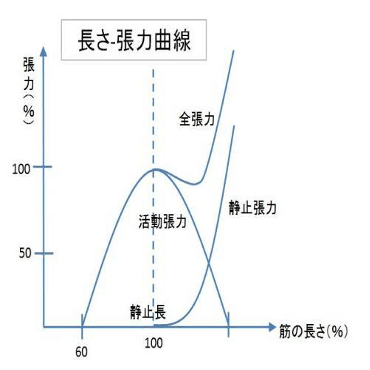

言い換えると、長さ–張力曲線(下図)より中殿筋の静止張力を得るための戦略とも言えます

ただ臨床経験上そこまではっきりとしたトレンデレンブルグ歩行はそこまで多くない印象です

というのも、少ない中殿筋の筋力で体重を支えるには非効率な戦略であるからです

デュシャンヌ歩行は中殿筋の筋力により骨盤を水平に保てない場合、体幹を支持側に倒すことによって重心位置を大腿骨頭に近づけます

その結果、少ない筋力で体を支えることができる戦略になります

トレンデレンブルグ歩行より中殿筋の筋力が低下している場合に起こるとも考えられます

トレンデレンブルグ歩行、デュシャンヌ歩行は体幹の側屈や立ち直りも伴うため腰痛や膝痛などを引き起こす原因にもなります

トレンデレンブルグ、デュシャンヌ歩行の評価

もちろんMMTで筋力を評価することも大切ですが、初期評価で歩行をみた後すぐにできてかつ簡単な方法として重錘(なければ本人の荷物など)を患側上肢に巻く方法や中殿筋を把持してアシストする方法などが挙げられます

重錘を患側上肢に巻くことで支持側大腿骨頭を中心に第1のてこ様になり、中殿筋の筋力が少なくて済むため骨盤の傾斜が減少します

トレンデレンブルグ様歩行、デュシャンヌ様歩行の見方について

はじめに、脚長差があると墜落性で似た様な現象が起こるため、脚長差がないことを前提に進めていこうと思います

次に、内反股や外反股があってもこの様な歩行が出現します

内反股は筋の静止張力が失われる(筋肉が緩んでしまう)ためトレンデレンブルグ様歩行、デュシャンヌ様歩行の両方出る可能性があります

外反股は大腿骨頭を正常の位置に持っていくと股関節外転位になるためデュシャンヌ様にしないと歩くことができない印象です

脚長差や内反股、外反股は構造上の問題であり、アプローチとしては骨盤周囲の安定性を担保することなどがありますが、今回は割愛しようと思います

では本題です

上記歩行を見るにあたって、どのタイミングで骨盤や体幹の傾斜が出るのかが重要になります

例えば、ICで出るのであればICの問題の他に逆側TStの安定性も疑う必要があります

なぜなら、逆側TStでの加速度を止められずにICに移行しており、体幹や骨盤が傾斜する可能性があるためです

次に崩れ始めが殿部か体幹かを確認します

それにより大まかにどこが原因か見当をつけます

それらを動的評価でどのような反応が出るか、評価する必要があります

片脚立位の評価をよく目にしますが、片脚立位はあくまで歩行の一部分であり静的、追加的な評価にすぎません

片脚立位で出ず、歩行や動的評価で出る人はかなりたくさんいます

トレンデレンブルグ様、デュシャンヌ様歩行の5つの原因

① 距骨下関節、ショパール関節の回内外

評価として膝立ちが挙げられます(下図)

膝立ちで骨盤や体幹の傾斜が出ないということは膝から上の問題ではないと考えられます

ここから先は

¥ 500

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?