もしかしたら”伊坂幸太郎”になれていたかもしれない話

最近、新刊もリリースされた伊坂幸太郎さんに関する ”note” です。

その昔、"yom yom" に掲載された伊坂幸太郎さんのエッセイに『僕を作った五人の作家、十冊の本』というものがあります。(エッセイ集「3652」収録)

普段は、あまりエッセイを読まない自分なんですが、こういう作家さん自身が好きな作品を紹介するエッセイは大好きです。

自分の好きな作家さんの ”好きな作家さん” や ”影響を受けた本” を遡って読書していくのも大好きで、私が読んできた本の中にはそういう本が少なくないのです。

『僕を作った五人の作家、十冊の本』では、伊坂幸太郎さん自身が10代の頃、無邪気に読んでいた好きな作家さん5人と、その作家さんの好きな作品を2冊ずつ、計10冊を紹介してくれているのですが、自分も読んでた本が多くて、ちょっと笑っちゃったんですよね。

世代が近い部分もあるんですが、これだけ重なってたら、伊坂さんの作品を好きになるのも必然だな!って思ってしまいました。

+ + + + + +

さて、伊坂幸太郎さんが紹介していた5人の作家さんと10冊の本は次のとおりです。

◎赤川次郎

自分の中学~高校時代は、ほんと皆読んでた赤川次郎さん!

やっぱ世代なんですよね~。

角川文庫でのラインナップが40冊ぐらい?の時代だったので、けっこう共読本があるんじゃないかと思います。

「ひまつぶしの殺人」

早川一家は母が泥棒、兄が殺し屋、妹が詐欺師で弟が警察官、そして唯一みなの秘密を知る圭介が弁護士、という奇想天外な家族だ。

あるとき、謎の石油王・橘源一郎が世界有数のダイヤ・コレクションとともに帰国したことで、一家は騒然となり、それぞれの目的のため橘の元へ向かう….。

家族の犯罪を阻止したい圭介は頭を抱えてあとを追うが……⁉

このシリーズ好きだったんですよね。

母が泥棒、長男が殺し屋、次男が弁護士、長女が詐欺師で三男が警察官、の家族の物語なんて、面白くないはずがない!w でも、こういう家族構成を見ると、伊坂さんが好きなのも分かりますよね。

伊坂さんは光文社文庫で紹介してましたが、私が読んだのは角川版でした。

「マリオネットの罠」

フランス留学から帰国した上田修一は、恩師の紹介でフランス語の家庭教師の口を得る。

教える相手は広大な敷地に洋館を構える峯岸家の美人姉妹だが、ある日修一は洋館の地下にある牢獄を見つけ、幽閉されている3女・雅子と出会う。

赤川次郎先生の初長編といえば、自分は「死者の学園祭」と思っていたのですが、実は、この「マリオネットの罠」だったんですよね。

ということで、けっこう後になって読んだ作品なのです。

◎西村京太郎

80年代中盤からトラベルミステリーによるブームが起きるんですが、実は70年代に発表された作品にはいろんなタイプの作品があるんですよね。

伊坂さんが紹介していた(私も読んでた)のもそんな時代の作品なんです。

「華麗なる誘拐」

新宿超高層ビル街の喫茶店で若いカップルが殺された… シュガーポットに入れられた毒物による無差別殺人の始まりだった。

事件の3日前、蒼き獅子たち(ブルーライオンズ)と名乗る男から「日本国民1億2000万人を誘拐した。5000億円を支払え」と、首相公邸にかかってきた怪電話が現実のものとなったのだ。

西村先生のトラベルミステリー作品は読んでないのですが、トラベルミステリー物でない傑作!ということで手に取った作品です。

実際の事件でもありそうなぐらい面白かったです。

実は、ウッチャン主演のドラマ「恋人はスナイパー」の劇場版の元ネタはこの本なのです。

「殺しの双曲線」

差出人不詳の、東北の山荘への招待状が、六名の男女に届けられた。しかし、深い雪に囲まれた山荘は、彼らの到着後、交通も連絡手段も途絶した陸の孤島と化し、そこで連続殺人が巻き起こっていく…

これまた、西村京太郎先生のトラベルものではない、いわゆる「そして誰もいなくなった」パターンの本格ミステリーです。

トラベルミステリー物になると似たような印象の作品ばかりになるんですが、初期作品はほんといろんなタイプの作品を書いてるんですよね。

◎島田荘司

島田荘司先生というと ”御手洗潔シリーズ” が有名なんですが、ここで伊坂さんが紹介してるのは、80年代当時、もうひとつの看板シリーズだった ”吉敷竹史シリーズ” です。

刑事を主人公としたシリーズなんですが、こちらのシリーズを挙げるとこが伊坂幸太郎さんらしいかもしれませんね。

「北の夕鶴2/3の殺人」

離婚した妻・通子から掛かってきた一本の電話。

ただ、「声が聞きたかった」と言うだけの電話を不審に思った吉敷は、通子を追って上野駅へ向かう。

このシリーズ、タイトルに列車の名前が使われていて、当初はトラベルミステリーものだったのですが、この「北の夕鶴」は単なるアリバイ崩しだけでなく、島田先生らしい大掛かりなトリックが炸裂してることで有名な作品なのです。(かなりの大技です!w)

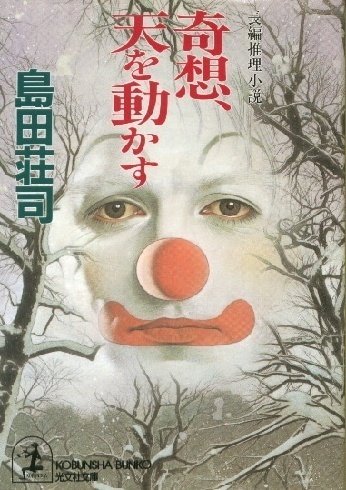

「奇想、天を動かす」

浅草で浮浪者風の老人が、消費税12円を請求されたことに腹を立て、店の主婦をナイフで刺殺した。

だが老人は氏名すら名乗らず完全黙秘を続けていた…

この裏には何かがある。警視庁捜査一課の吉敷竹史は、懸命な捜査を始めた…

同じく、 ”吉敷竹史シリーズ” 作品なのですが、本格推理だけでなく社会派の面を持った島田先生らしい重厚な作品です。

おそらく似たようなテーマの作品の中で、もっともバランスの取れた傑作だと思います。

ちなみに、一連の「金田一少年の事件簿」におけるトリック流用騒動での関係本のひとつです。

◎夢枕獏

当時、今で言うライトノベル系の作家だった夢枕獏さんを紹介してるのは、ちょっと意外なチョイスですよね。

好きだったとしても、あまりエッセイで話す感じじゃないと思うんですけどね。

でも、自分の中高では、菊地秀行さん(バンパイアハンターD)や田中芳樹さんらと同カテゴリーの人気作家さんだったんです。

「幻獣少年キマイラ」

時折獣に喰われる悪夢を見る以外はごく平凡な日々を送っていた美貌の高校生・大鳳吼。だが学園を支配する上級生・久鬼麗一と出会った時、その宿命が幕を開けた…

”キマイラシリーズ” を紹介するなんて、ほんと世代が近いなぁって思いました。私も中学~高校と夢中になって読みましたよ~。

ただ、1982年から年1冊ペースで刊行されていたのが、何度か途絶してるため、エッセイの中で伊坂さんも結末が読めるのだろうかと心配してます。

と、いっても、そのエッセイから15年経過した現在でも完結していないという… 私も同じ気持ちですよ伊坂先生!w

「上弦の月を喰べる獅子」

あらゆるものを螺旋として捉え、それを集め求める螺旋蒐集家は、新宿のとあるビルに、現実には存在しない螺旋階段を幻視した。

肺を病む岩手の詩人は、北上高地の斜面に、彼にしか見えない巨大なオウム貝の幻を見た。

それぞれの螺旋にひきこまれたふたりは、混沌の中でおのれの修羅と対峙する…

夢枕獏先生のもう一冊が、日本SF大賞を受賞した本書です。

大賞は受賞してるけど、あんまりSFっぽくなくて、仏教世界から見た宇宙や進化を描いたって感じの作品なんです。

なんだかよく分からないけど、夢枕獏さんにしか書けない小説なのは間違いないんです。

ちなみに、本書がリリースされた時、自分は20歳だったので、この本は読んでるけど20代で読んだ本なのです。(私の方が伊坂さんより少し年上なので..)

◎大江健三郎

5人目に紹介されてたのは、後のノーベル賞作家、大江健三郎先生でした。

夢枕獏先生、からの、大江健三郎先生! みたいな振り幅が伊坂幸太郎さんらしさなのかもしれませんね。

「叫び声」

現代を生きる孤独な青春の“夢”と“挫折”を鋭く追求し、普遍の“青春の意味”と“青春の幻影”を描いた秀作。

残念ながら、この作品は未読です!

「芽むしり仔撃ち」

大戦末期、山中に集団疎開した感化院の少年たちは、疾病の流行とともに、谷間にかかる唯一の交通路を遮断され、山村に閉じ込められる。

この強制された監禁状況下で、社会的疎外者たちは、けなげにも愛と連帯の“自由の王国"を建設しようとする…

大江先生のもう一作は初長編作品だった「芽むしり仔撃ち」です。

先生がノーベル文学賞を受賞した後、私も興味を持って読んでみた一冊です。(なので、この本も20代で読んだ本なのです。)

けっこう救われない物語なんですよね、これ。

最後の方は、ほんとしんどかったのを憶えています。

+ + + + + +

以上の5人の作家さんと10冊なんですが、私の読んでたのは

10分の9冊!

ただし、2冊は20代での読了…w

なんか惜しい感じがしませんか?

もしかしたら、私も ”伊坂幸太郎” になれたかもしれない! っと思わざるをえないのです!

↑

大いなる勘違いだぞッ

『僕を作った五人の作家、十冊の本』は短いながらも楽しいエッセイなんですよね。

その中で、それぞれの作家さんや作品について、伊坂さんがどんなことを語ってるのか気になる方は、ぜひ、本文の方をお読みになってみてください!(ちょこっとだけペンネームの由来もでてきますし… )

(関係note)

*