ショスタコーヴィチの交響曲第5番第4楽章の「本当」のテンポ(1)

*なお、この記事は戦争や領土問題とは全く関係ありません。純粋に音楽・楽譜の話です。

既に知っている人は多いかもしれないが、ショスタコーヴィチの交響曲第5番のフィナーレのコーダには、テンポの問題がある。

こまかく言えば、他にもいくつかあるのだが、取り敢えず、聴いていて明確に分かるのは、フィナーレのテンポだ。

下の動画を見ても、4人の指揮者でテンポがかなり違うことが分かる。

そして、今、そのテンポの問題に、最終的な結論が出た模様。

「最終結論」などというと、大袈裟かもしれないが、ショスタコーヴィチのファンだけでなく、オーケストラ音楽を聴く愛好者の多くを悩ませていた問題だけに、少なくともスコア上では一つの「模範」が出た形になる。

その結論とは、2010年に出版された新しい交響曲のスコアと、その校訂報告での記述だ。

これは、ロシアのショスタコーヴィチ関連の書籍や楽譜を出版しているDSCH社が刊行を進めている、全150巻+αの『ショスタコーヴィチ・新作品集』の一冊。

この「新作品集」は、ロシア=ソヴィエトで出版された全ての版はもちろん、ショスタコーヴィチの自筆譜や作曲時のメモ、下書きや試し書きも含め、現在でき得る限りの資料を参照し、全面的な校訂を行っている大事業だ。

そして、そればかりでなく、なぜその資料が採用されたか、どうしてそういう結果になったのかなど、ロシア音楽学者・マナシール・ヤクーボフ氏によるコメントも充実している。

中には「この問題をスルーしてもいいのか?」と思う事もあるのだが・・・。

■校訂にあたり

新作品集・交響曲第5番のスコアは、「旧作品集」ともいうべき、80年代に完成したムジカ社による、全42巻の「作品集」(日本に紹介される際の手違いで、刊行当時「全集」と呼ばれることも多かったが、「作品集」と明示してある)の第3巻(交響曲は1巻に2曲ずつ収載されている)を低本に、全面的に校訂が行われている。

ただし、ショスタコーヴィチの自筆譜は、交響曲第4番、第6番と共に失われており、現在、第一次資料は自筆譜を写譜師が手描きで写した原稿までしか遡れない。

校訂にあたって参照された出版譜は1939年版、1947年版、1956年版、1961年版、1980年版の5種。

ヤクーボフのコメントによると、交響曲第5番のスコアの出版史においては、せっかく前の版のミスが直っても、新しい版で新たに校正ミスやミスプリントが発生するなど、どれひとつとして決定版ともいうべき版はないに等しい状況だという。

■間違いだらけのこれまでの版~最悪のデタラメ改悪1980年版

これまで出版された全ての版で、最も多かったのはやはりフィナーレ・コーダのテンポだったようだ。校訂報告の解説によると、それぞれの版に記された当該箇所のテンポ設定は以下のとおり

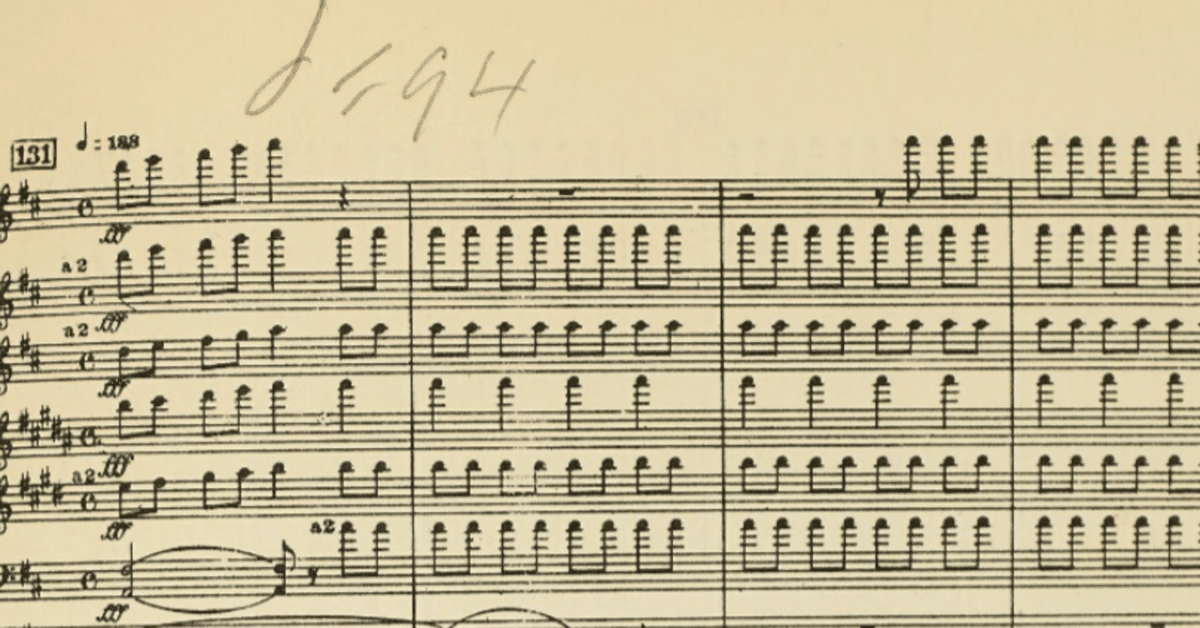

1939年版:♩=188

1947年版:♪=184

1956年版:♪=184

1961年版:♩=188

1980年版:♩=188

1980年版がなぜ♩=188を採用したかについては、ヤクーボフによると、1980年版は低本に1939年版と1961年版を使用し、1947年版での変更は採用しないという編集方針があったからだという。

1961年版は、ショスタコーヴィチの多くのバレエ組曲や映画音楽の組曲を作成したり、失われた交響曲第4番のスコアをレニグラード・フィルが所有していたパート譜から復元したりして、ショスタコーヴィチの信頼も厚かった音楽学者レヴォン・アトヴミヤンが校訂を行なっていた。

そして、1980年版の「編集者より」によると、1961年版は、ショスタコーヴィチ自身も監修していたので、それなりに信用のある版であるという。

だから、1980年版は、「1961年版で問題の多くは解決されており、純粋にその校訂ミスやミスプリントを1939年版に基づいて修正すればいい」という考えが強そうで、やっつけ感が否めない。

ヤクーボフによると、「編集者より」の「ショスタコーヴィチ自身が監修云々」の話も、真実である確証はないそうだ。

加えて、1980年版では、本来D(レ)でなければならない第4楽章冒頭のコントラ・ファゴットの全音符の音が、この版だけG(ソ)になっているなど、それ以前の版にはない1980年版独自のミスも多くあり、結果的に、1980年版は1961年版を改悪した版になっている(何やってんだか)。

とはいえ、1961年版がなぜ♩=188を採用したのか疑問は残るが、ただ単純に初版に合わせて1947年版や1958年版が間違えだと判断しただけの可能性もある。

ちなみに、全音から1980年版に基づいたポケット・スコアが出る前に、園部四郎氏の解説で流通していたこの交響曲のスコアは、1939年版を底本に印刷されたものであることが今回、改めて判った(*註1。

(*註1

フィナーレ・コーダが♩=188であることと、1939年版、1947年版、1956年版に共通で、1961年版で修正された箇所が間違えのままであるため。そういう例は数少ないが、第3楽章104~105小節目のクラリネットのスラーや、同112小節目の第1ヴィオラと第1チェロのアクセント(1961年版では、木管楽器に合わせてアクセントが付けられた。新作品集版もそれを踏襲している)の有無が決定的な証左となった。5小節ごとの小節数カウンターは、おそらく日本側で加えたもの。

■最新版にも問題点あり!

~数々のミスはどうやって修正したの?

では、ここでちょっと視点を替え、新作品集でフィナーレ・コーダのテンポ以外のミスはどう処理されたかみてみよう。

他の楽章では、ミス・プリント以外の版による違いはほとんどみられない。

以前の版の全てで手付かずだったミスが、新作品集でようやく直されたケース(第1楽章だけで10箇所程度)や、フィナーレ冒頭のコントラ・ファゴットの音のように、1980年版で新たに発生したミスプリントはあるが(この版の存在意義って・・・)、コーダのテンポのように、一度正しく修正されたミスがまたミスプリントされ、さらに新作品集でまた修正されるというケースはない。

ほとんどの箇所では、その版独自のミスは次の版では改められているし、その数も1980年版ほど多くはない。ヤクーボフの校訂報告では、ショスタコーヴィチの生前に出版された1980年版以外の版は"Lifetime edition"と呼ばれているが、「"Lifetime edition"と1980年版では○○となっているが、今回は~の理由で××とした」という記述が目立つ。

しかし、新作品集は、なぜかコメントに誤植が多く、注意が必要だ。

(改訂報告はロシア語・英語併記だが、どちらも同じ)

例えば、第3楽章の112小節目と113小節目。ここでは、1939年、1947年、1956年の版でスルーされた問題が、1961年版で修正されたことが書いてあるのだが、その理由が「クラリネット・パートに合わせて修正された」と書かれているが、正しくは「オーボエ・パート」だったり、同じ楽章で、「108~109小節目」についてのコメントが、116小節目のコメントの次に書いてあって、「あれ?」と思って調べてみると、実際には「138~139小節目」についてのコメントだったり、この種の文章としてはちょっと信じられないようなミスが散見される。

また、フィナーレ55小節目で、1939年版はピッコロに四分音符と8分音符を結ぶスラーが欠落している旨のコメントはないし、106小節目で1939年版にはないコントラバスのE(ミ)の全音符が、後の版で[ ]付き記載されるようになったのは何故か(多分低音管楽器に合わせたのだろうけど)というコメントもない。

そして、170小節目のクラリネット・ソロのスラーの位置が、新作品集版だけおかしい(ダメじゃん!)。

それから、「59~61小節目の第1フルートのタイ云々」というコメントは、該当箇所にフルートのパートはなく(弦楽器のみのパッセージ)、結局どの箇所についてのコメントなのか判らないというケースもあった。ここは、1939年版から1956年版までずっと間違ったままで、1961年版で修正されたものの、また1980年版で元に戻ってしまいました(またお前か!)。

結局、校訂報告のコメントで言及された版による譜面の違いは、全部で43箇所(第1楽章:13箇所、第2楽章:12箇所、第3楽章:6箇所、第4楽章:12箇所)。

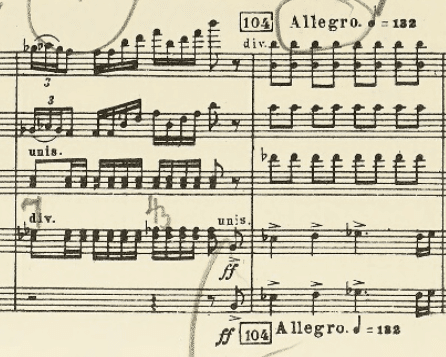

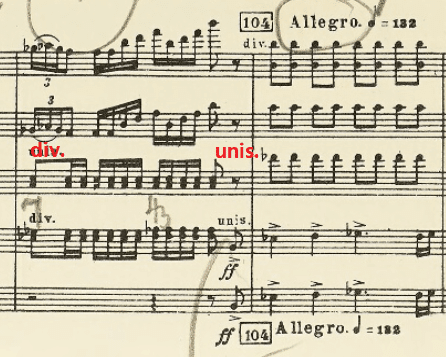

しかし、そのほとんどがa2(一つのパッセージを同じ楽器の二人で演奏すること)や、con sord.(弱音器を付ける)の後のsenza sord.(弱音器を外す)や、pizz.(ピツィカート)の後のarco(弓で弾く)などの記号類の記し忘れ、同じ楽器で同じ様なパッセージを演奏しているのに、片方のパートにはアクセントがあって、もう片方のパートには何も書かれていないような場合、どちらかに合わせてアクセントを取るか付け加えるといった、スコアとしての整合性を考慮した修正ばかりだ。

整合性という面で顕著な例は、第2楽章226小節目のティンパニ。

この部分は、70小節目のパッセージの繰り返しとなっているような箇所なのに、ティンパニが書かれていないので、ティンパニが付け加えられている。

ただ、一つだけ筆者が気になったのは、フィナーレ48小節目のヴィオラ。

新作品集以前の版は、1980年版も含めて全て、48小節目にunis.(いっしょに)と記されている。

しかし、新作品集では、ヴィオラ・パートからunis.が消えた。

だが、この処理は本当に正しいのだろうか。簡単にいえば、修正すべきはunis.の消去ではなく、48小節目のヴィオラ・パートへのdiv.の書き込みではないだろうか。

なぜなら、ヴィオラには、42小節目で既に「unis.」の指示があるので、52小節目で再び「unis.」の指示を与えるのは不自然だからだ。中には、「unis.」ではなく「non div.」(分けるな)と書かれたヴィオラのパート譜が存在するらしいが、書くのなら「unis.」よりも「non div.」の方が適切なように思う。

■校訂報告にはない重要な修正点

この様に、いくら最新版といっても、全ての点において万全ではないことがわかる。

しかし、これまで演奏者の間では有名な問題点が、何故か校訂報告では明記されていないのに、「しれっと」修正されている2点の訂正箇所について記しておく。

まず、第4楽章109小節目のコントラバス。

この箇所は、従来からB♭(シ♭)ではなく、H(シ)なのではないか?と言われており、演奏者レベルでそのように変更して演奏されてきた。

コントラバス以外の低音楽器が全てHの音を出しているので、コントラバスだけB♭を出して半音ぶつけるというのはあり得ないのだ。

出版譜ではなかなか修正されなかったのだが、今回、ようやくその修正が反映された。

次に、第4楽章154小節目で、メロディを演奏するヴァイオリン。

ここも、従来からB♭(シ♭)ではなく、H(シ)なのではないか?と言われており、演奏者レベルでそのように変更して演奏されてきた。

ナチュラルなしでB♭のままだと、下のヴィオラのHと半音でぶつかり、非常に汚い響きとなる。ヴァイオリンのシ♭をナチュラルにすることで、ヴィオラとユニゾン(同じ音)になる。

新作品選集の「修正」から漏れ、「校訂報告」にも記されていない細かい間違いは、他にもいくつかあるが、目立ったものはこのくらいだ。

つまり、演奏を聴いて判るような違いは、「フィナーレ・コーダのテンポくらい」と言える。

上記のコントラバスや、ヴァイオリンのメロディのように、音楽的に明らかに「おかしい」と分かるようなミスなら、クラシック音楽には、演奏者判断で修正する「伝統」がある。

演奏速度のように、どうとでも捉えられるような場合、やはり指針となるのはスコアとなるだろう。

しかし・・・。

■メトロノームの速度表記の普及は、ベートーヴェンのステマだった?!

メトロノームの速度表示が問題になる作曲家で最初に思い浮かぶのは、ベートーヴェンだ。

メトロノームは、ウィーンの機械技師ヨーハン・メルツェルが開発し、いくつかの特許を得て、製造・販売を行った。

実は当時、既に複数の 速度機器が開発されていて、その中でも、時計の振り子原理を応用した計測器「振り子メーター」が、次第に勢力を伸ばしてきていた。

メルツェルは、楽譜出版社や音楽学者、作曲家に、楽譜にメトロノーム表記を明示する有用性を解いて回った。そこで彼が注目したのが、ベートーヴェンだった。ベートーヴェンは広告塔として願ったり叶ったりの大物作曲家だったのだ。

メルツェルは、ベートーヴェンに直接合って彼をたぶらかし説得し、当時ベートーヴェンが完成させていた第8番までの交響曲や弦楽四重奏曲に、メトロノームの速度表記を示すよう促した。

もともと、AdagioやAllegroといった速度標語の限界を感じていたベートーヴェンは、それに代わるものとして、演奏の速度を数字で明確に表す、当時発明されたばかりのメトロノームに注目した。ベートーヴェンは、メルツェルはもとより、出版社や友人の音楽学者・音楽ライターから、メトロノームの有用性を広めるための協力を再三要求され、これに応えている。

ベートーヴェンは、メルツェルと知り合う前、歌曲《どちらにしても》(1816-17年)を、メトロノーム付きで出版しようとした。

しかし、ベートーヴェンはメトロノーム速度をいろいろ試した結果、うまくいかず、メトロノームの速度表記を削除して出版してた。

結局、ベートーヴェンは、その後も自主的にメトロノーム速度を楽譜に記すことは少なく、メトロノームによって演奏速度を指示するという行為への興味は、かなり限定された期間に限られていたようだ。

例えば、交響曲第9番『合唱付き』に関しては、「この作品の成功はメトロノーム表記のおかげ」と出版社に手紙を書いていたが、実は、出版社にメトロノーム表記を教えるまでに三ヶ月かかっている。

また、その後の作品《ミサ・ソレムニス》については、『第九』について書いたのと同じ手紙で最初、「メルツェルのメトロノームに従ってテンポ表示を次のようにして下さい」と出版社に書いたものの、その後何度も「速度表示を送ります」と約束していながらも、ついに速度表記が送られることはなかった。

残っている資料からは、ベートーヴェンが、楽譜にメトロノーム表記をすること自体の否定派となったのか、演奏速度をメトロノーム表示で決定すること自体が、苦痛負担だったのかは分からない。

いずれにしても、ベートーヴェンはAdagioとかAllegroといった従来の速度標語ではなく、メトロノーム表記をすることに一定のメリットは感じていたものの、いざ実際に♩=100とか♩=60とか楽譜に明記していくと、「その速度だけでしか演奏されないのもちょっと違うんだよなあ」という「決められない病」が発症してしまい、結局は演奏速度を指定できない事態になってしまったのではないかと思う。

そう考えると、現在のどうでもいいようなベートーヴェン楽曲の「メトロノーム表示論争」をみるにつけ、「だから言わんこっちゃない・・・」とベートーヴェンが天国で嘆いているのが目に浮かぶようだ。

■ショスタコーヴィチの交響曲第5番テンポ問題の本質

ベートーヴェンの、メトロノームについての見解がもっともよく現れているのは、以下のエピソードだ。

ベート ーヴェンの親友・ズメスカルがウィーン『一般音楽新聞』に、「振り子メーター」を紹介する記事を書いた。ウィーン宮廷書記官のイグナーツ・モーゼルは、これに対抗してメトロノーム推奨の記事を出したく、ベートーヴェンに協力を要請する。

ベートーヴェンは、その要請に対する返信の手紙の中で、次のように書いている。

・・・だが一方で、別の問いも生じる。従来のもの(引用者註:AdagioやAllegroといった速度標語のこと)にかわって、メトロノームが一般性という意味で目的にかなうのか、といったことだ。メトロノームを専制君主のように扱うのでないなら、この国、特に村の音楽教師に推されてよいに違いない・・・

要するにベートーヴェンは、メトロノームによる演奏速度の指定は、「絶対的なものではない」と言っているのだ。

つまり、♩=100、♩=140とメトロノーム表記があっても、それは絶対的なものではなく、飽くまで目安であり、その前後で演奏者の判断が関与する余地がある、ということだ。

ベートーヴェンの場合、メトロノーム表記に疑問が出たとしても、「♩=200は速すぎて演奏できんやろ。♩=180くらいが適切や」「いやいや、そこまで変わらんだろ。ベートーヴェンのメトロノームは壊れていただけだから、彼が想定してたのは♩=190くらいじゃね?」というように、「速く」演奏したり「遅く」演奏したりするのは変わらず、その枠の中で「具体的にどのくらい?」ということが問題になる。

だが、ショスタコーヴィチの交響曲第5番の場合、♪=184(♩=92)と♩=188みたいに、同じ部分で両極端の速度が並立し、「どっちもOK」というような状態は、前代未聞だ。

上述したように、ベートーヴェンのメトロノーム表記に対する見解からすると、具体的な数字自体は「どうでもいい」議論で、その辺りの範囲内で演奏者が好きな速度で演奏すれば良いと思うのだが、ショスタコーヴィチの場合は、問題の質そのものが違うのだ。

■いよいよ最大の問題点に迫る

少なくとも、ショスタコーヴィチが交響曲第5番第4楽章のその部分で、Moderato(中くらいの速さで)とかPresto(速く)と速度標語を書いていてくれたら、大きな問題にはななっていなかっただろう。

そうすれば、Moderatoとなっているのに♩=188では明らかにおかしいし、VivaceあるいはAllegro Moltoなら♪=184(♩=92)はおかしいと分かるからだ。

以上、第4楽章コーダのテンポ以外の問題点を一応整理し、そもそもメトロノームによる速度表記とはどういうものなのかを、ベートーヴェンのアプローチによって確認し、ショスタコーヴィチの交響曲第5番第4楽章コーダのテンポ問題の得意性を示した。

ということで、いよいよ最大の問題に迫っていくことになるが、既に一万字近くを費やした。

問題の大きさから、さらに字数が必要になるだろう。

従って、続きは次回!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?