なんで浸透圧って頭に入ってこないんだろう?

普通は、熱力学勉強して、等温等圧過程やら等積過程やら出てきて、ファントホッフの法則を勉強して、ギブスの自由エネルギーを勉強して化学ポテンシャルを勉強してようやく浸透圧にたどり着く(と思う)けど、、、

なんか難しいし、結局浸透圧に戻るのに時間かかりすぎない?(順序よく学ぶことも大事だけど。)

そんなことしていたらいつまで経っても理解できないから、とりあえずわかるところから形を押さえに行こう!

(思ったより長い)

浸透圧って、どうやって計算するんだっけ?

高校化学の復習で一番最初に全く思い出せなかったところ

原理はわかる、濃度が違う二つの溶液がある時、同じ濃度になろうとして移動できる水分子が移動するっていう原理。

で、それってどうやって計算するの?

浸透圧の公式とイメージ

浸透圧の公式

π=CRT

濃度を一定にするためにかける圧力=溶質のモル濃度×気体定数×温度

とりあえずこれを覚えろって言われたんだよなぁ。多分、このあと出てくる化学ポテンシャルが高校生に説明できる内容じゃなかったから、先生なりに混乱を起こさないように配慮してくれてたんだと思う。。。

今までの理解とパッと調べて出てくる浸透圧

イメージだけで言えば、そんなに難しいことではなくて、濃度の異なる溶液が、水分子くらい小さい物質だけ通す半透膜で区切られている時、二つの溶液は同じ濃度になろうとバランスをとる、という仕組み。

イメージ論から出てきた疑問

「希薄溶液中の粒子運動が気体の理想状態に似ている」

言わんとすることはわからなくはないけど、水による抵抗とかそもそも粒子運動の性質って気体と液体でことなるのでは?それを裏付ける理由は?

理解できそうでできていないところはこういうところに現れていたんだなぁ。なんとなくイメージつかないと思っていたけど、そういうことねー。

気体と液体について

浸透圧が成立する条件:希薄溶液

希薄溶液ってどれくらいの濃さなのか、てか希薄って何?

普通に、薄い溶液らしい。あんまり数値とかの定義は気にしちゃいけなさそう。

溶媒(多くは水)に対して、無視できるくらい溶質の量が少なければ希薄という

文字だとわかりにくいけど、

例えば、溶媒が100mol、溶質が0.1molだと、溶媒と溶質の物質量の合計は100.1molなので

溶質の物質量÷(溶媒の物質量+溶質の物質量)

=0.1÷100.1

=0.000999•••

≒0.001

となるので、0.1÷100をしてもあんまり変わらない。

こんなに大袈裟に物質量が違うことはないんだろうけど、無視できるってこういうことだよねーっていう感覚。

希薄溶液と理想気体

ここから言えることとしては、

希薄溶液↔︎理想気体

①溶液全体の体積がほぼ溶媒とみなせる↔︎気体全体の体積»気体分子の体積

②溶質分子の相互作用がほぼない↔︎気体分子間の相互作用もほぼない

ということ。

その性質がとても似ていることが気体の状態方程式から浸透圧の式を考えられる理由に繋がる(らしい)

と、言われてもなんで?は解決されていない

ここまでの筋はなんとなく通っているけど、見た目に見える結果だけで、実際に液体が気体とおんなじ動きをすることはどうも納得がいかない。

このままでは、高校生の時から何一つ理解は進んでない…

見えていないものってなんだ?

分子には分子の状態(気体・液体・固体)を決めるエネルギー値があるはずで、エネルギーが大きくなればなるほど分子運動が激しくなって気体として素早く動くようになる。。。(空気は目には見えないけど)

逆に、液体は分子運動が少ないからまとまって空気よりもゆっくり,

流動的に動く、固体はさらにエネルギーが少ないから固まって動いていないように見える(実際は小さく小さく動いているらしい)

つまり、エネルギーの変化が見えていない!

ということで、これを大学化学的に捉えてみると、、、

化学ポテンシャルが変化している

いよいよみて理解できる現象ではなくなってしまった、あー、めんどくさそうだし大変そう。って思って今まで割と放置してた。

ポテンシャルって何回勉強しても、数学的に勉強しても今一つ理解できないんだよなー。勾配と呼ばれることもあるし、微分すればいいとか、話の筋道はなんとなくふーんとは思えるけど、自分の頭の中で再現しろって言われてもどうしてもできない。

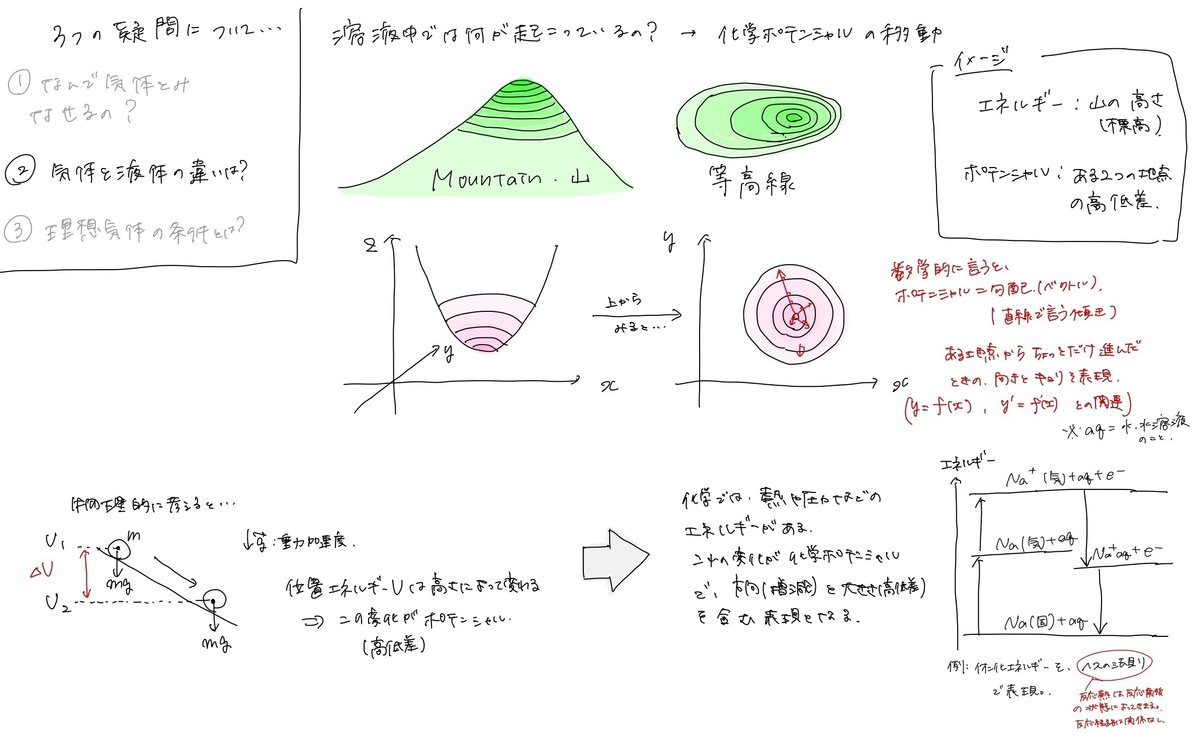

ということで図に起こしてみるとこんな感じになった↑↑↑

ポテンシャル=山の等高線

作り方:同じ高さの位置を線で結ぶ、あるいは山を高さごとにスライスして、平面に影をつくった時のシルエット、とかそんなふうなイメージ。

3次元だからスライスの影とか言われてもーってなるけど、それはきっと繰り返しイメージすることでなんとなくなれてきそうだし、一旦理解しスライスの絵がパッと浮かんでくるからまぁ大丈夫でしょう。

物理で言うと、位置エネルギーとか運動エネルギーの差と、その向き(位置エネルギーだったら高いところから低いところに落ちるときはマイナス、とか)

化学だったら、真っ先に思い浮かぶのは熱!ヘスの法則。

普通に反応熱(最近は反応エントロピー?というの?わかんないけど)とか生成熱のイメージだし、イオン化エネルギーとかでも考えられる(これも反応熱、反応エネルギーだもんね。)

まとめ

色々考えすぎていることがよくわかったのと、逆に高校化学、高校数学、高校物理、大学数学、をひととおり勉強しているからわからない部分が明確になったんだなと思う。これを高校生の時点でできていたらもっと良かったのかもしれないと思ったので、これからもわからないことへの好奇心は忘れずに。そして、よくわからなくてもひと通り勉強しておくこと、話を聞いておくことはやっていて無駄じゃないし、順番なんでグチャグチャでもいいんだなと思った。

次は化学ポテンシャルとはなんぞやについてやりたい。

けどその前に研究室で出された宿題をここにアウトプットするのが先になるかな^-^

先はまだまだ長い…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?