私はこうやってスケボーに絵を描く!

個人的には他の方がデザインされたものを塗りつぶして、自分の絵を描くことにかなり抵抗があるのだけど、旦那のお古スケボーデッキがあまりにも溜まってきて、捨てるというものだから、それは勿体無い!と一つもらってキャンバスにさせてもらいました。

(旦那はスケーターでありまして、靴も板も1ヶ月おきくらいに買い替えが必要になるようです。スケーターの彼女、妻になって思うことやわかったことがあるので、それはまた今度にでも。)

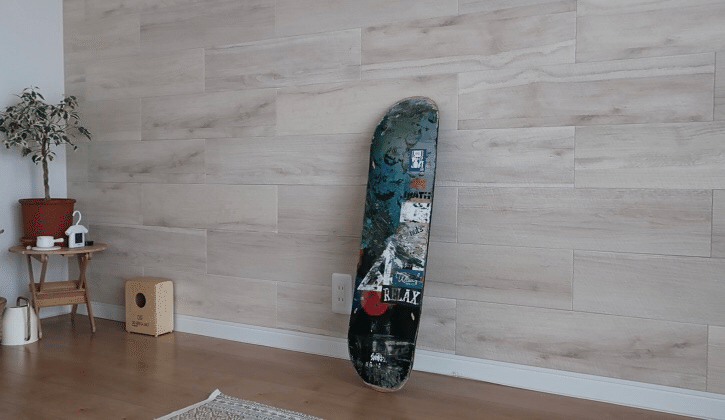

こちらが今回のキャンバスとさせてもらったデッキ(板の部分)です。

ちなみに、旦那が所属しているkaonkaというデッキブランドのものです。

日本のスケートシーンにおいて重要な役割を担ってきたストリートスケーター、中村久史さんを筆頭にやっているブランドですが、ほぼひさしくんが(ここからはいつも呼んでる呼び名で)デザインをされています。

めちゃくちゃすごい人って思って緊張して最初会ったけど、とってもラフで気さくで、話がめちゃくちゃ面白くて安心しました笑

でも、滑ってるところはやっぱかっこよくてきれいで。そんなひさしくんがデザインしたクラムボンでございます。敬意をはらいながら描かせてもらいました。

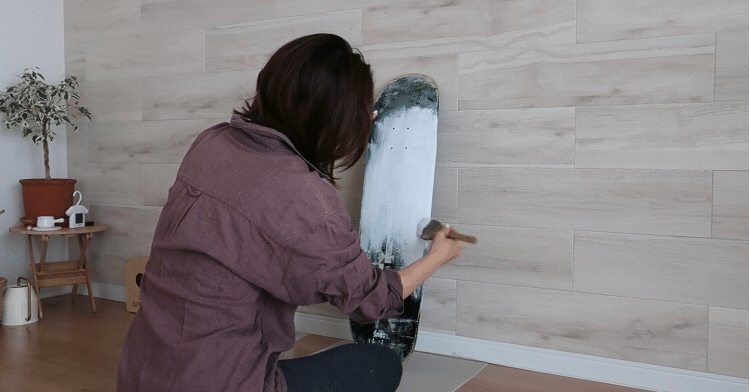

もうほぼデザインやステッカーも削れて見えないんだけど、あえてヤスったりはせずそのままジェッソを重ね、色をのせていきました。

私が絵の具で絵を描くときに気にしていること

① 下地ほどこだわる

② 見えるところは全て描くこと

③ 水は換えない

です。

①下地ほどこだわる

お化粧もそうですが、下地を丁寧に塗ればノリが良くなります。

最初からがっつり塗るのではなく、薄く塗りを何層にも分けて塗っていきます。一層塗るごとに完全に乾かすのもポイントです。(今回は三層ほど塗り重ねました)はやく描きたいと思って大体は下地を塗ると思います。なので、待ちきれずに描いてしまう場合がありますが、その場合完成具合に差がでてくるのでご注意を。

ジェッソは、LLの極粗粒子にしました。

ゴリゴリに凹凸がでます。

傷だらけのデッキなので、逆に粗さを引き立たせました。

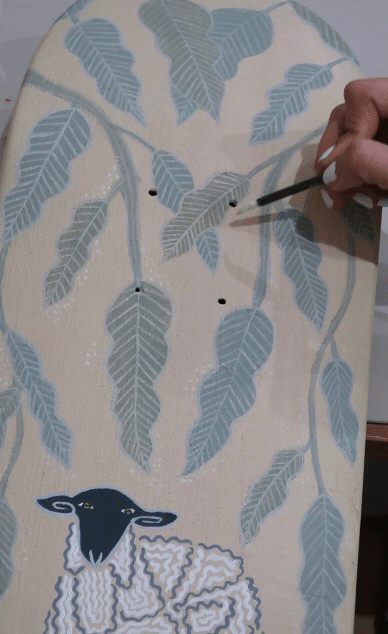

②目に見えるところは全て描く

大学入学当時から先生に口すっぱく言われていたことです。

まぁつまりは、縁まで塗るということです。

美大行ってた方なら当たり前だと思いますが、縁まで色を書き込む(もしくは見えない裏まで絵を描く)といった感覚は普通ではあまりないことなんだなぁと気付かされる場面が何度かありましたので、塗るときには先生の言葉を思い出し、見えにくいところほど丁寧に塗ります。

特にルールなわけでもないし、縁まで塗らないなどのそういう作品ならよいと思うのですが、やはりどこからみられるのかわからないという中で絵を描くので、どこから観ても作品になるようにするためには大切ですね。

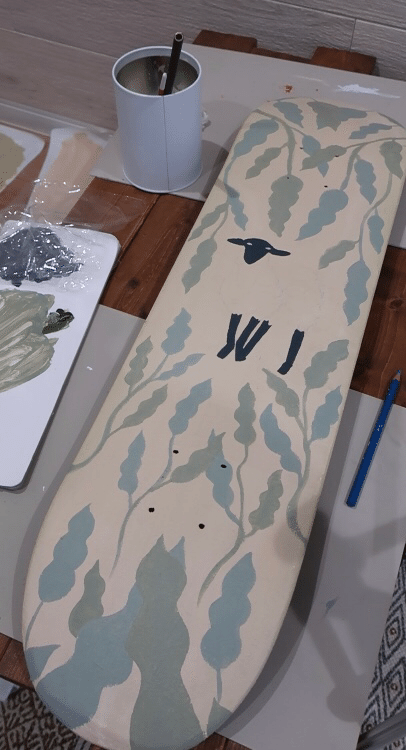

ちなみに今回はこの色を使いました。

特に

・ライトブルー

・鬱金色

・イエローオーカー

・オリーブグリーン

は大っ好きで、何にでも少しだけスパイスで加えることが多いです。

③水は換えない

これは私がやっていることですが、筆についてる絵の具を落としたり、絵の具を溶くために溜めておく水は極力換えないということです。

鮮やかな色がタイプの方はそういうわけにはいかないと思いますが、鈍い色やくすみ系が好きな方にはmustだと思います。

あと、区切りのあるバケツは使わないということも言えます。

使った色が水に溶けてバケツに残り、その水を使って新しい色を溶く。そうすることで色のトーンが均一になります。

ここだけの話、バケツの水を1週間ほど交換しなかったこともあります。(くさかったけど、色はよかった笑 汚い笑)

実はよーくみないとわからないですが、背景と似た色でドットを入れています。見えるかみえないかくらいの柄を入れるのが好きです。

こういうちょっとした、でも手の込んだことができるのはアナログならではですね。

スケートボードは旦那にとって相棒です。

私の知らない場所に一緒に行って、スポット(スケボーする場所)を見つけて、挑戦して撮影をしたりします。

一緒になって鋭く攻めてきた板が、見違えるように可愛くなっていく様子が愛おしかったです。

いろんなところに滑りに行ったスケボーくんは、今や家の一部としてのんびりとずっと見守ってくれる存在に生まれ変わりました。

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?