ケントリッジ 『魔笛』 を考察 〜 線で旅する物語。

こんにちは。

先日、新国立劇場の魔笛を観劇したのですが、ものすごく感動してしまいまして…。

もちろん、音楽(モーツァルト)や歌(オペラ歌手の方々)に感動したのはもちろんなのですが、それ以上に演出が素晴らしくて、この感動をお伝えしたいと思い今回の記事を書くことにしました。

そんな演出はウィリアム・ケントリッジ氏。今回は再演とのことで、初演は2018年だそうです。

私はもっぱら演劇が大好きで、クラシックには疎い方です。なので、音楽的に魔笛がどうとかいう観点よりも、ケントリッジ氏が何を表現して何を伝えたかったのか、ここで少し私なりに考えたことを発表できればという気持ちです。

最初に参考文献の紹介だけ。以下2冊は魔笛を深く理解しようとする上でとてもわかりやすい本でした。(長野順子さんは、今回の新国の魔笛のパンフレットにも寄稿されておられました!)しかし、この2冊を読み比べても、結構違うことを言ってるな〜と思うところが何箇所か。それだけ魔笛は戯曲的には不完全だということだと思うので、以下のわたしの文章も含め、その辺りは理解していただければ幸いです。

では、早速。(以下、ネタバレを含みますので「事前情報を入れずに魔笛をみたい!これから真っさらな状態でケントリッジの作品をみたい!」と思われる方はストップすることをお勧めします。)

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

タイトルにもあるように、わたしがケントリッジの魔笛を一言で表すとすれば『線で旅する物語』だと感じました。

少しずつ、それをお話ししていきます。

Ⅰ : ドローイングとは何か?

では、まず線とはなんぞや?という話からですが、この魔笛の一番の演出的見所は、何と言ってもドローイングを使用したアニメーションでしょう。

ドローイングとは、美術用語では「線画」と訳されるようで、その文字の通りザックリ説明すると、線にメインを置いた絵などのことを言います。

わたしの大好きなジャクソンポロック。彼は20世紀のアメリカを代表する画家なのですが、アクション・ペインティングという新しいスタイルを築きながら独自のドローイングを追求し作品を作っていきました。彼の絵は、完成した絵の美しさよりも、線を引いて描くという、進行しているその時の自身の”動き(行為)”を重要視し、それを作品として可視化したところに、新しい絵画の価値とドローイングの可能性を見出しました。

デジタル化のすすむ今日、手を介したドローイングの孕む意義は逆に増大していると言えるでしょう。それは、完成した作品に至る準備段階のものというよりも、常に変化していく過程にある、ひとや社会のありようそのものを示すものだからです。

ホームページより

オペラには商業的な人気がありません。なぜなら分かりにくいからです。

まず、基本的に言語が日本語ではありませんし、使用している音楽もクラシックで、流行りのJ-POPやK-POPとは訳が違います。ある程度の興味関心がないと足を運ばないものです。

でも、わたしがこの魔笛で一番に感じたのは、身近で距離が近い、一緒に旅をしている感覚です。これはわたしの主観的な感覚なので、共感できる方だけ読み進めてくださればいいのですが、一方的に観客が舞台を見るという構図ではなくて、観客側も一緒に舞台に連れて行ってくれているような感覚に至ったのです。

シカネーダー(魔笛の本を書いた人)によると、場所はエジプトだとぼんやりあるものの、時代までも正確な指定はないようです。

ただでさえ、敷居が高いオペラという形式で、そこまで不安定な要素のある魔笛を現代のわたしたちと一緒に旅できたような感覚になれたのは、ドローイングという手法が、先ほど述べたような、変化する今を一緒に歩いているような、普遍性を持ちながも現在性を兼ね備えている手法だからではないかと思います。(そもそもシカネーダーが明確な時代設定をしていないからこそ、このような感覚になれたということもあるかと思います。ちなみに、ケントリッジ自身は19世紀設定だと公演パンフレットに記載があったのですが、でもそこまで19世紀感を強く押し出しているわけではなく、解釈の余地をこちらに残してくれているような気さえします。)

これは魔笛だけではなくてケントリッジが手がけた他のオペラ作品でも言えることですが、ドローイングという手法には、遠い世界の物語を一気に私たち側に引き寄せてくれる不思議な力があると感じています。(このヴォツェックは少し前にMETのライブビューイングで公開されていました。めちゃくちゃすごかったですよ!)

Ⅱ : 対立構造の中に見える本質

続いて。このオペラが対立構造を巧みに利用しているのは、ご存知の方も多いことだと思いますが、今一度、まとめてみたので、以下に貼っておきます。

①と②はもうあらすじを知っていればお分かりいただけますし、③と④も、啓蒙思想のことを理解していただければ容易に分かると思います。この魔笛が作られた時代は、産業革命があって、科学の力で時代をアップデートすることができた時代です。それに伴い、神や自然現象なども含めた全ての事象は理性による思考や科学で理解することができるという考えが出てきました。これが啓蒙思想です。(モーツァルトが所属していたフリーメイソンもこの啓蒙主義の団体です。)

そうして、ザラストロがそんな啓蒙思想の『理性・文明』を象徴しているのに対して、夜の女王は『欲望・自然』の象徴とも考えられます。

欲望というのは【Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen(復讐の炎は地獄のように我が心に燃え)】というアリアの曲名でも充分理解していただけると思いますし、自然というのも、夜の女王の登場も岩から出てきますし、パパゲーノが夜の女王に鳥を献上する仕事なところからも分かると思います。

そして、それらをトータルして、ケントリッジの魔笛をみた後のわたしのパッと思いついて出たイメージが『直線と曲線』でした。

まずは、直線について。

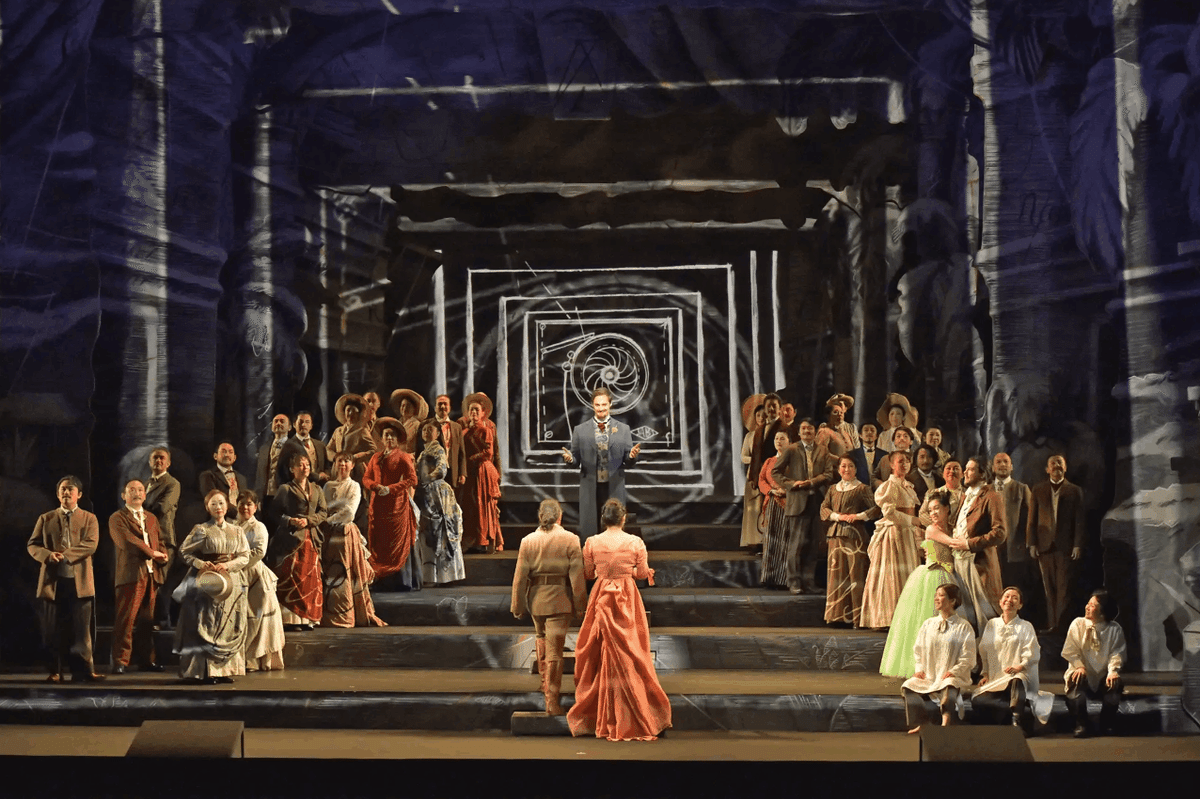

試練の場やザラストロの領地には必ず直線的な神殿が描かれています。(これは初演のシンケルの美術も資料でもご覧になっていただきたいところです。)

それから、2幕のはじめのアニメーションも、ザラストロが定規で直線を引くシーンから始まります。フリーメイソン自体が定規をシンボルとしているところもそうですし、ザラストロの厳格さ、まさに理性を的確に表しているシーン思います。ちなみに2幕冒頭のザラストのアリアでは曲線も出てきますが、それはコンパスで描かれたような正円なんですよね。コンパスもまたフリーメイソンのシンボルでもあります。

そして個人的に特に心に残っているのはこれまた2幕冒頭の、木のイラストに線が引かれて図式化されていく映像。画像が探してもないのが残念でお伝えできないのですが、自然をも数式で捉えようとする、ザラストロの権力の大きさが誇張されているようなシーンだと思いました。

続いては、曲線について。

そもそも女性のイメージは曲線的ですし、一番は女王のアリアの映像(これもシンケルのセットを見ていただきたい!)。この下の画像だけ見ると「いや!そんな曲線じゃないやないかい!」と声が聞こえてきそうなのですが…、もちろん直線も全くないことはないのです。が、メインとなって引かれていくのは曲線です。これはぜひ画像で判断しないで動いているものを見ていただきたい気持ちです…。

もう一点、めちゃくちゃ興味深いのが、物語の冒頭(序曲)の映像で最初に線が引かれている線も曲線で、それは、対数螺旋的な線なんですよね。

これは自然界によく見られる線だそうで、まさに、夜の女王の世界を象徴しているかのように思います。

個人的にはこの魔笛の物語はザラストロの勝利で終わりますが、メインは夜の女王の物語であると思っていて。単にフリーメイソンや啓蒙思想のプロパガンダのためのオペラだとしたら、それに対立している夜の女王にこのような一番魅力的なアリアを与えなかったであろうし。なので、この物語のスタートがこのような曲線で始まることはとても意味があることだと感じています。

光が勝利する裏側には、闇があって。つまり、大きな解釈をして言えば、自分が存在しているということは、誰か(他人)も同時に存在していて。物事には必ずその相反する物語があることと、その見えない後ろの物語の大切さをケントリッジは教えてくれたような気がするんです。

この物語は直線と曲線をうまく利用して、ザラストロと夜の女王の対立をも表現し、視覚的にも、その視覚に伴う心理的効果も、とても有効に利用しているなと思いました。

Ⅲ : まとめ

どんな作品についても言えますが、例えば、過去を舞台にしているような作品であっても、必ずそれは現代の私たちの今の瞬間と呼応するものがあって、そこの間に対話が起きるものと考えています。(ウィリアム・ケントリッジ)

オペラの魅力の一つは、時代や設定を簡単に超えられるところだと思っています。例えば、数年前に上演された宮本亜門版の魔笛は時代設定もキャラクター設定も丸ごと現代に置き換えて上演されました。(わたしは見れてはないのですが…悔しい。)

去年上演した新国立劇場のチェネレントラというオペラも、シンデレラを元にした宮殿の物語なのにも関わらず、映画の撮影現場というシチュエーションに置き換わっていました。

どんな演出や描かれ方をしても、演出家はそのオペラに込められたメッセージをどう今の・現代のわたしたちに届けようか、奮闘して、解釈して、作品を届けてくれているのだと思います。

もちろん作品や演出にはそれぞれ好き嫌いがありますから、ケントリッジ版の魔笛は必ずしも素晴らしいもので、この素晴らしさを強制しようとは思っていません。が、このような背景を知らずに「面白くないな〜」と思ってしまうのは、あまりにももったないことだと感じます。

ここには書ききれませんでしたが、カメラや映写機などがモチーフとして使われるのもケントリッジのこだわりですし(公演パンフレットの演出ノートにその辺りの話がありました!)、本編では触れてませんでしたが、繰り返される天体のモチーフは『イシスとオシリス』の神話から、イシスが月の女神だと言われていることからなど、まだまだ色々説明できます。

魔笛自体がオペラの入門にはふさわしくて、とても楽しいオペラなので、今年の魔笛はもう明日(24日)で終わってしまいますが、ぜひまた再演があった際には、このケントリッジの魔笛を見ていただきたいです!!

わたしもまだまだ色々なオペラを勉強中なので、ぜひまた素敵な演出のオペラがあれば思ったことを共有したいですし、オペラを楽しめる人が増えてくだされば嬉しいです。

以上です!

長々と読んでくださってありがとうございました!

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

〜 サムネイル・本文の写真はこちらよりお借りいたしました〜

本日、#新国立劇場オペラ『#魔笛』が開幕しました!

— 新国立劇場オペラ New National Theatre Tokyo - Opera (@nntt_opera) April 16, 2022

公演は4月18日(月)、20日(水)、23日(土)、24日(日)の残り4回✨

新国立劇場でオペラ『魔笛』をご堪能ください!https://t.co/EMztY0WDST

舞台写真:寺司正彦(舞台稽古より) pic.twitter.com/zo2cXNbZxb

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?