本のタイトルで、著者の信頼を失った話

こんにちは、高橋ピクトです。書籍の編集者をしています。

健康、スポーツ、アウトドア、料理など、生活や趣味の本を担当しています。

著者の先生から信頼を失ったという、私の経験をお話します。

少し覚悟が必要ですが、著者と出版社、編集者の関係性と、その中でどのように書籍のタイトルが決まるのかを知って欲しいと考えて、思い切って書きました。

最初にお伝えしておくと、ここに登場する先生からは一度、信頼を失いました。しかし、今ではとても良くしていただいて、この話を記事にすることも了承を得ています。

忘れられない本

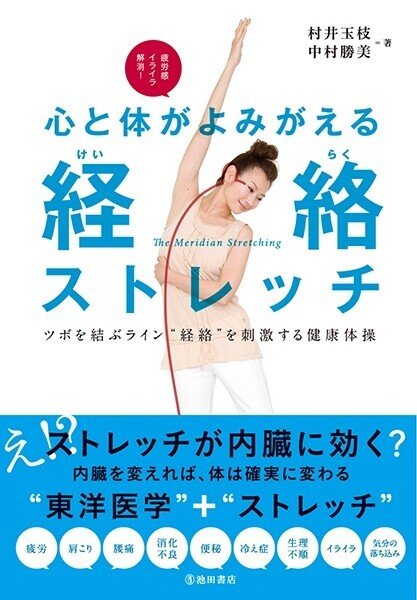

「心と体がよみがえる経絡ストレッチ」という本があります。

初版は2012年。約10年前に出版された本ですが、今は販売していません。

この本のタイトルを決めるときに、私がやってしまったことをお話します。

「経絡ストレッチ」は、経絡という東洋医学の考え方(経絡とは、体にあるツボとツボをつなぐ気の流れのようなもの)を用いて、ストレッチでカラダを癒す本。けいらくビクス協会の村井玉枝先生が開発された「けいらくビクス®」を紹介しています。

この本は「経絡ストレッチ」という“仮”タイトルで企画が通過し、制作がスタートしました。タイトルを正式決定するのは、本によって異なりますが、このときは本が7割くらいできた状態でした。取材や撮影は済み、原稿はできていて、半分以上のページがデザイン済み。あとは3割のページと、それらのチェックを残すのみでした。

タイトルが、会議で承認されなかった

タイトルは、出版社で行われる会議で、編集者(私)がタイトルを提案して、編集部の上司や営業部、役員と議論して決めていきます。

私は仮タイトルと変わらず「経絡ストレッチ」と提案しましたが、会議の了解を得られませんでした。

理由は「経絡」という言葉は一般的ではないから(今ではだいぶ一般的になりましたが、約10年前はそうではありませんでした)。そこで、「経絡リンパストレッチ」とできないかという結論に至ったのです。

「経絡」と「リンパ」を組み合わせたタイトルの本が売れていたので、それにならって「リンパ」を入れてみてはどうか?という考えです。

安易だと思われるでしょうけど、とくに書籍の場合は、このような考え方をすることがあります。内容と合っていれば良いのですが、この本の場合はそうではありませんでした。

「リンパ」というのは、全身をめぐるリンパ管を通る液で、体にたまった余分な水分や老廃物などを運ぶもの。「経絡」とはまったく別もので、制作中の本の中にも「リンパ」は登場しません。類書が売れているからと言って、簡単にタイトルに入れられる言葉ではなかったのです。

私は、そのタイトルにするのは無理だと会議で反論し、別の選択肢を考えるべきでした。

しかし、まったくお恥ずかしい話ですが、その当時の私は健康書を担当するのが初めてで、東洋医学の知識も、解剖学の知識も乏しく、類書がそのようにしているのだから、その調整は可能ではないかと、そのまま村井先生に提案してしまったのです。

やってはいけないタイトルの提案

私は「今回は、『経絡リンパストレッチ』というタイトルにさせていただきたいです。そのために『リンパ』について説明するページを追加できないでしょうか」と提案しました。

今でもなんて軽はずみな提案をしてしまったんだと悔やんでいます。

当然、先生から「それはありえない」「今までやってきたことは何だったんだ」とお叱りを受けました。

村井先生と、東京駅の丸ビルの喫茶店でお話したことは、今でもはっきりと思い出すことができます。取材や撮影の時、あれだけ和やかに、笑顔を絶やさずに携わってくださった先生の表情は硬く、声は震えていました。

「私たちが真剣にやってきたことに、ちゃんと向き合ってほしい」。

この言葉は、一生忘れません。

著者のひとつひとつの言葉や行動には、魂が宿っている。

生半可な気持ちで、勉強もせずに向き合ってはいけない。

そういう事がわかった瞬間でした。

そのときは、先生のお気持ちと言葉を、ただただ受け止め、何度も何度もお詫びしました。

タイトルは「経絡ストレッチ」と会議で再提案。村井先生のこれまでの活動や本の内容を改めて説明し、会議のメンバーの理解を得ることができました。

村井先生、けいらくビクス協会の方々とも制作を再開。本は完成し、ありがたい事にみんなで出版を喜ぶことができました。

村井先生と「けいらくビクス」

この記事を書く前に、久しぶりに村井先生と電話でお話をしました。

村井先生は元気で、けいらくビクスを広める活動をされています。でも、緊急事態宣言中での活動は制限されていて、フィットネス業界は本当に大変だということでした。

けいらくビクスは、ゆっくりした動きと呼吸で、経絡を刺激し、体の深部の筋肉を刺激する、言わば、“がんばらない”エアロビクス。

「ゆるやかな動きで、呼吸もゆっくり、飛沫が飛ばないからいいのよ」

とか、

「深い呼吸でリラックスできるから、溜まったストレスが解消されるみたい」

と、生徒さんから人気のようでした。

村井先生には、あのときのお話をして改めてお詫びをしました。

村井先生は、「私も「けいらくビクス」を広めようとして躍起になっていたから……」「本当はひらがなで『けいらくストレッチ』としてほしかったけど、今では『経絡ストレッチ』としてもらってよかったかも」と。今では経絡など、東洋医学の知識が広まってきて、だいぶ認知されてきたそうです。

書籍のタイトルは、著者の思いと、出版社の考えが込められたもので、簡単に決められるものではない。そのことを痛感した、私の経験をご紹介しました。

村井先生、あのときは、申し訳ありませんでした。

また、こんな私に本気で向き合ってくださり、本当にありがとうございました。

文 高橋ピクト

生活実用書の編集者。『新しい腸の教科書』『コリと痛みの地図帳』などの健康書を中心に担当。『マンガでわかる東大式麻雀入門』『はじめての囲碁入門』『競馬の教科書』『豪快バーベキューレシピ』『新しいキャンプの教科書』など、趣味の入門書を編集することに喜びを感じる。「生活は冒険」がモットーで、楽しく生活することが趣味。ペンネームは街中のピクトグラムが好きなので。

Twitter @rytk84

本づくりの舞台裏、コチラでも発信しています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?