いままで誰も書かなかった「実用書の"撮影"の現場」

実用書と呼ばれる本のジャンルを知っていますか?

実用書とは、いわゆる「料理入門」とか「サッカー入門」とか、「ビジネスマナー大全」とか、生活や仕事に役立つ情報をビジュアルでまとめた本のことです。ハウツー本といったほうが伝わるかもしれません。

実用書なんて、みんな一緒でしょ?

たくさんの実用書が存在するので、制作する著者、編集者はじめ、スタッフはどうすると読者にわかりやすい!といってもらえる紙面をつくれるか日々試行錯誤しています。

その試行錯誤は、なかなか表に出ることはないために、一般の人から(業界内の人からも!)「実用書なんて、みんな一緒でしょ?」と、言われることも多いです。

「実用書は文芸書やコミックのようにクリエイティブなものではない。だから、つくるのは大変だろうけど、同じような情報を扱ってるから、同じでしょ?」ということだそうです。でも、断言できます。実用書づくりは、クリエイティブだし、みんな同じなんて事は決してない。オリジナリティがあふれている、と。

ここでは、いままで誰も書かなかった実用書の撮影の現場を例に

「読者にわかりやすい!と言ってもらえる本」に大切なことを解説します。

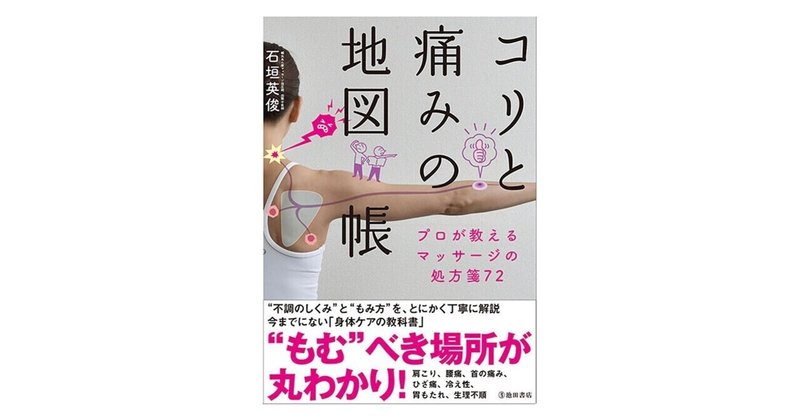

たとえば、「コリと痛みの地図帳 プロが教えるマッサージの処方箋72」(池田書店)という本があります。肩こりや腰痛などの不調のしくみと、マッサ-ジの方法を詳しく説明した本で、鍼灸師の石垣英俊先生の知識と技術が凝縮されています。

2018年に刊行された本で、2年経った今も売れ続けているロングセラーです。

大事なのは、読者に伝えること

人にマッサージにするのは難しいものですが、石垣先生によるとコツがわかれば誰でも出来るということです。この本はそのコツを余すことなく解説しているのですが、その中で特徴的なページをご紹介します。

写真を見てどう思うでしょうか?

「わかりやすい!」と思った方も、思わなかった方も、まずはこのページの写真がどういう理由で掲載されているかを説明します。

このページで工夫されているのは、複数のアングルで写真を掲載していることです。そのうえで、誰が、どんな姿勢で、何をするかを解説しています。掲載されているのは、こんな種類の写真です。

①マッサージする人、される人の全身写真

→どんな姿勢でマッサージするかがわかる

②マッサージする人の視点の写真

→どうやるかがわかる

③手元のアップ

→指先の動きや、どこを“もむ”かがわかる

読者から「ここはどうなっているだろう?」という疑問がわかないように、あらかじめ複数のアングルで写真を撮っているのです。

だから、わかりやすい!と直感的に言うことができるし、すぐにそう思わなかった人でも、疑問なく読み進めることができるはず(実用書の編集者は、これを「わかりやすい」と呼んでいます)。

そして、この撮影風景をお見せしましょう。

※「コリと痛みの地図帳 プロが教えるマッサージの処方箋72」(池田書店)

2017年10月撮影

これは、「3 手元のアップ」、頭の下からのカットを撮っている風景です。

実際は写っていませんが、この周りにあと4人のスタッフがいます。ワンカットを撮影するために、合計で9人。こんなにも多くの人がかかわっているのです。

実用書づくりの、阿吽の呼吸

わかりやすい実用書をつくるために必要なのは「こだわり」と「チームワーク」です。

この写真は、とにかくわかりやすく「さまざまな角度からマッサージを撮影して、誰でも迷わずできるようにしたい」という石垣先生のこだわりで撮影することになりました。

この本は圧倒的にわかりやすい紙面を目指すという編集コンセプトがあったので、撮影スタッフのチームワークで、石垣先生の熱意にこたえたのです。

その日の撮影現場はこんな感じでした。

・最初に、こういう写真を撮りたいという石垣先生と編集者からの説明がある。

・カメラマンさんが「OK!下から攻めるよ」と喜んでベッドの下に潜り込んでくれる。

・モデルさんは、ベッドから少し頭を出して、わざわざ不安定な体勢になってくれた。もちろん、下から頭が撮影できるように。

・そのモデルさんの手を握っているのはスタイリストさん。モデルさんが不安定な体勢でも疲れないように支えてくれた。

(スタイリストというのは、モデルさんの服装を選んだり、服をメーカーさんから借りてきたり、撮影中の服のシワや、ズレを直してくれたりする実用書の撮影にはなくてはならない存在だ)

・実は、マッサージをするほうのモデルさんも、普通よりも手を伸ばさないといけないので、とても疲れる体勢になっている。

・写真には写っていないが、ヘアメイクさんは無理な姿勢でモデルさんの髪が乱れてしまわないか、しっかりチェックしてくれている。

・ちなみに、奥で顔が見えない人は石垣先生です(一番大事な人の顔が映っておらず、すみません…)。石垣先生はいつも撮影の現場で、マッサージの素人である私たち撮影スタッフに懇切丁寧に指導してくださる。

ちなみに、この撮影チームは長い付き合いなので、こういう創意工夫が阿吽の呼吸でできてしまう(皆さん、本当にいつもありがとうございます)。

著者の石垣先生のこだわりによってクリエイティブの芽が生まれ、スタッフ全員のチームワークによって開花したのが、この本の紙面だということがおわかりいただけたのではないでしょうか。

最後に、すごいものをお見せしたい。

ロングセラーを支える神ラフ

これは、僕らスタッフの中では「神ラフ」と呼ばれている、ケイ・ライターズクラブという編集プロダクションのケーハクさんによる手書きラフ。なんと、これは撮影前に出来上がっています。先に紹介した実際の紙面と見比べてみてください。ほとんど変わっていないことに、同業者ならきっと驚くはずです。

実用書づくりは撮影の前に「ラフ」と呼ばれる撮影イメージをつくるのですが、こんなに詳しく書かれていることはありません。しかし、ケーハクさんのつくるラフは違います。詳細なイメージが頭に浮かぶのだそうです。

さらにすごいのは、それを、手を抜かずに手書きする事です。はっきり言って、このラフを書くのは相当に時間がかかります。それでもこれをつくる理由は、チーム全員で「撮影する内容」を共有し、同じイメージをもって撮影に臨むため。この同じイメージというのが超重要。内容が理解できていれば、それぞれが自分の仕事に集中できるし、余裕が出るので新しい発想がわきやすいからです。ケーハクさんは、チームワークの尊さを知っているから、惜しみなくラフ作成に時間を割くのです。

石垣先生のこだわりは、ケーハクさんによって、紙面に忠実に表現される。これがなければ、撮影でのチームワークも生まれません。

大事なことなのでもう一度。わかりやすい実用書づくりに大切なのは、「こだわり」と「チームワーク」です。実用書づくりは、アツい。一人の熱意が、制作チーム全体に伝わり、それが形になっていくのが本当に面白い。

実用書にはこういった舞台裏や、セオリーがあるわりに、語られることは多くありません。冒頭に言ったように、世間からの誤解があるためになんとなく話しづらいのです。でも、きっと同じ実用書の関係者たちはこういった内容を読んでくれるはず。これを読んで共感した人は、ぜひ、舞台裏を共有していただきたい。

この切磋琢磨が出版業界の未来を救うと思いたい。

(文/高橋ピクト)

実用書の編集者。スポーツ、健康書を中心に、囲碁、麻雀、競馬、アウトドア、雑学などを担当することが多い。ワクワクする実用書をつくるのが目標。町中のピクトグラムが好きで、見たことがないトイレのピクトグラムを発見することに幸せを感じる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?