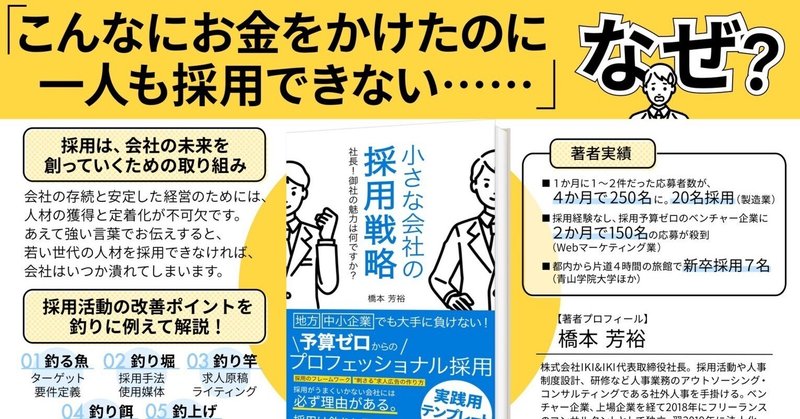

日々の雑感75【書籍レビュー・小さな会社の採用戦略①】

今日は長野移住友でもあり、地域期待の起業家でもあるよしくんが出版デビューをしましたので、その著作を読破し、レビューしてみたいと思います。興味ある方は、こちらからぜひ本作を手に取ってみてください。kindle - UL なら無料で行けます。

☆共感しかない「フェラーリ50万円問題」

「資格を持っていてスキルの高い専門職が欲しいが、応募が来なくて困っている」という相談がありました。その職種や地域における募集状況の市場調査をしてみると、その会社が提示する年収は、同業他社と比較するとかなり低く設定されていました。これを【フェラーリ50万円問題】と呼んでいます。3000万円出しても買いたい人がいるフェラーリを、自分にだけ50万円 で売ってくれと言う話が商売として成り立つでしょうか?

以前に note で触れたことがあったかもしれませんが、僕のコーチングを受けた帰国子女の方で英語、スペイン語がネイティヴレベル。中国語も日常会話が出来るバイリンガルの方がいました。会社では海外と折衝、交渉という重責の伴う仕事をしていて、でも契約社員のまま給与は押さえ込まれ、職場の上司からは「日本語の出来ない日本人」とハラスメントのように揶揄される日々という状態でした。

もちろん、彼女がコーチングのなかで海外も含めた制限のない未来を描き、自分のライフスタイルを見つめ、新たな出発をされたことは言うまでもありませんが、客観的にどこでも活躍できる人がこうしたマッチングしない場にいることはよくあります。

地域おこし協力隊でよく言われる話も同じベクトルといえます。

行政の正規職員が何十年と解決出来なかったことを給与半分の協力隊にやらせ「お手並み拝見」とふんぞりかえり、うまくいけば自治体の手柄、失敗すれば個人の責任と言うポジションで評論家気取りをしている行政職員が少なくない……というリアルはまさにそれです。

本書ではいわゆる「相場観」を得るための客観比較が指摘されていて、まさにその通りだなと感じました。そして一方で、組織の為に自分を犠牲にする美学が悪い形でこの国には根付いていっているのだなとも感じました。

そう。全くそうなんです。犠牲になるのは本来その責を負うはずの管理者、役職者といった上位の存在ではなくて、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートといった弱者に犠牲を強いている。そんな役員やリーダーが有象無象いる会社が多いということでもあります。これって、かつて自分たちは安全な場所にいながら特攻隊を送り込み続け、戦後まで醜く生き残った人たちと同じ考え方(Mindset)じゃないですか。

そんなあり方が当たり前になった社会や地域からは若者が失われ、未来の可能性が閉ざされ、縮小衰退していくしかないわけです。幸せな結末に向かうことなんてありえません。

☆アンラーン戦略

そんな真逆の選択を重ねている状態を打破しようとするなら、僕はまさに「アンラーン」だなと思いました。チームボックスの皆さんと一緒にお仕事をする大テーマの一つでもある「アンラーン」。こうした状況に悩むリーダー達一人一人に関わり、リーダーが変われば会社(組織)が変わり、世の中が変わっていくという実感がそこにあります。

私達日本人は失敗を攻め続けられる環境に置かれやすいため、自己受容、自己肯定感が低くなりやすい特徴を持っています。ですので、先ほどのような素晴らしい才能ある女性が自分が輝く環境を選ぶという考え方ではなく、選ばれたことを優先し、こうした悪徳な会社に利用されるような状況になってしまいがちです。

もちろん、会社でも地域でも、今の状況を一気に解決する都合の良い無償の救世主に望みを託すのは無理です。それはギャンブルバイアス(危急の時ほどリスクの高い、可能性の低い選択をする)による自己正当化に過ぎませんし、その結果としてより大きな傷を負うことになるだけでしょう。

ですので、こうした個人にしても、組織人にしても、今の状況に違和感を感じたり、自身のより大きな成長を望むならば、この「アンラーン戦略」という習慣を自動モードになるまでおとしこんでおくと良いでしょう。

詳しくはラストのリンクから購読し、実践してもらえればと思いますがブレイクスルーする。つまり、自分の殻を破るためには、アンラーン(脱ぎ捨て)し、リラーン(学びなおし)するというステップが必要だということ。特に過去の成功や自信のある積み重ねたスキルこそが、未来の成功の妨げになっていることが多いのだという新しい認識を自分の考え方に埋め込むことです。

そしてなによりもアンラーンには「痛み」も伴います。これまでのように知識を得て満足する、やった気になるという考え方、やり方を「アンラーン」して頂きたい。こうしたアンラーンが生まれた背景を知り、実践の中で活かし、自ら殻を破る痛みを感じ、成長の喜びを共にわかちあっていければと思うわけです。

続きます。

ありがとうございます。頂きましたサポートは、この地域の10代、20代への未来投資をしていく一助として使わせて頂きます。良かったら、この街にもいつか遊びに来てください。