J1第23節 大分トリニータ対川崎フロンターレ データレビュー

前節の清水戦から約3週間ぶりとなったリーグ戦。今節の相手はアウェーで大分トリニータ。アウェー大分戦はフロンターレにとって鬼門。プレビューでも取り上げたがアウェー大分での通算対戦は大分の9勝2分4敗。さらに今節は中断明けということもあり片野坂監督もフロンターレ対策を準備してきた。結果的には一時流れが大分に向いたものの危なげなく2-0で勝利したが、大分がやってきたフロンターレ対策はこれまでは見なかったもの。その大分に対して主力を数人欠くも勝利できたのは大きい。途中から出場した宮城と遠野で得点を取ったのも好材料。流れが悪い時にこの2人を入れた鬼木監督の采配も素晴らしかった。

以下文中にでてくる独自の言葉です。詳しくはリンクをクリックしてください。

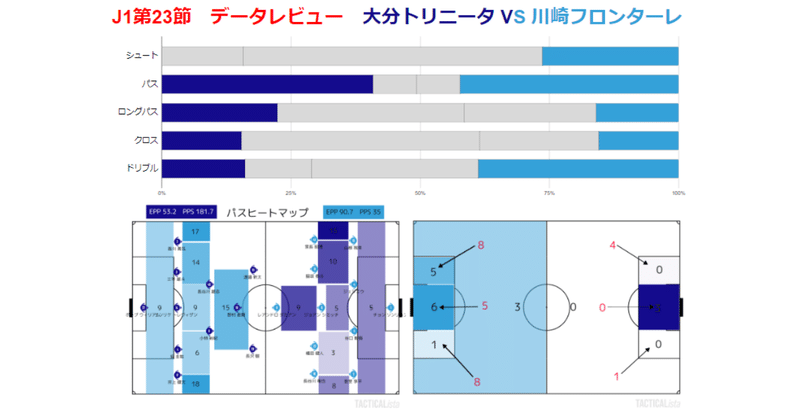

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

パスヒートマップ 上図の各エリアにパスが入った回数を示しており、パスの本数が多いほど濃い色になる。

1.スタメン

2.前半~大分がやってきたフロンターレ対策~

前半はフロンターレがボールを持つ時間が長く、EPPは47.7と45分平均と同じ値に。最も多くパスが入ったエリアはフロントエリアで9本。今回大分が敷いてきた守備時のフォーメーションが特殊だったためフロントエリアは渡邉と長沢の後ろと定義し野村のポジショニングは考慮しませんでした。フロンターレがフロントエリアにパスを多く入れた理由は大分の対策にある。詳しくはのちほど。フロンターレの攻撃サイドを見てみる。ファジーゾーンに関しては左が7本で右が8本と大差はない。しかしバイタルハーフへのパス数を見てみると左は3本と最も少なく右は8本となっている。これは各サイドの突破する方法の違いからだと思う。左サイドは長谷川のドリブル突破に頼ることが多いが、右サイドは家長や脇坂を中心に山根や橘田などでショートパスを繋いで崩そうとしていた。長谷川は75分間の出場でドリブルが1/5回地上戦が5/10回に対して、家長は90分間の出場でドリブルが3/3回地上戦が5/8回だった。

対する大分は前半47%のボール支配率だったがEPPは24.3でPPSは128(パス256本でシュート2本)となかなか効果的に攻めることができなかった。とは言えプレビューで取り上げたほどボールを前に運ぶことに苦労はしておらず、どちらかというと敵陣まで運んでから崩すことに苦労していた。また大分は前半だけでなくこの試合を通じて左サイドから攻める意識があり、右バイタルハーフへ1本のパスなのに対して左は4本だった。その理由も後ほど。

・大分の守備時におけるフロンターレ対策とそれに対する川崎IHの対応

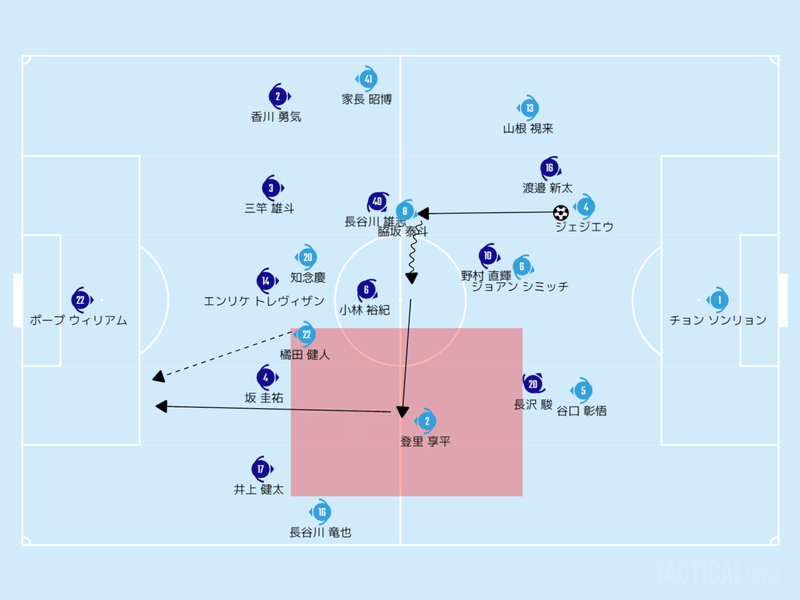

大分はフロンターレに対して特に守備時対策を行ってきた。守備時のフォーメーションは3412または5212。この形が珍しかった。フロンターレのビルドアップに対してミドルとハイプレスを使い分けながらプレスをかけてきた。

プレスのかけ方は上の通り。トップ下に入った野村がシミッチをマンマーク気味に監視。長沢と渡邉はフロンターレの両CBとSBの中間ポジより若干CBよりにポジショニングしプレスをかける。この時になるべくフロンターレのSBにパスを出させないようにプレスをかける。ただ絶対にCBからSBにパスを出させないわけではない。そこでフロンターレがSBにパスを出すと大分はWBが縦スライドしてプレスをかけてくる。それにともない5バックの残り4枚はスライドする。このプレスのかけ方だとサイドにスペースができるためWBの縦スライドが重要になる。しかしそれが間に合わなかったのが得点シーンだった。

これはおそらく片野坂監督が考えた対策。フロンターレ攻撃の起点であるシミッチを野村に監視させることで起点を潰すことが狙いだったと思う。ただこのハイプレスはあまり機能しなかった。フォーメーションとしての構造は5212のトップ下と2トップで同サイドに圧縮させてWBが縦スライドする現代的なものだが、どこでボールを奪いたいのかが明確ではなかった。2トップはSBへのパスをなるべくださせないようにしていたから中央に誘導して奪いたいのかと思いきや、2ボランチはフロンターレのIHをフリーにすることが多かった。それに対して最もプレッシャーが激しかったのはWBの縦スライド。片野坂監督もWBに対して細かく指示を出していた。

これは6分55秒のシーン。上で書いたようなプレスのかけ方で大分はハイプレスをかけてきた。シミッチがマンマークされているのでフロンターレのIHは野村の脇のスペース(赤い四角形)でボールを受けることが多く、そのためフロントエリアへのパスが多かった。それに対して大分のボランチは先述したように低い位置に降りていったフロンターレのIHをフリーにすることが多かった。その原因は脇坂と橘田が同サイドにポジショニングすることが多かったから。このシーンでは脇坂が左サイドにやっていて小林をピン留めすることで橘田がフリーになった。このようにIHのポジショニングで野村脇を使うこともあれば、34分30秒のシーンでは脇坂が右サイドの同じスペースでボールを受けると反転してプレスをかわした。

これがそのシーン。ジェジエウのナイス縦パスから脇坂が長谷川のプレッシャーを受けるも反転した。このように両IHによる同サイドのポジショニングに頼らなくても脇坂の個人技で展開できるシーンも多かった。この34分30秒のシーンではこの後に脇坂は逆サイドに展開する。大分の5212守備だと中盤には最大でも2人のラインしかなくサイドにスペースができる。そこにノボリが侵入してパスを受けた。すると大分は5バックのIBが前に出てくるためスペースができて橘田が二アゾーンランで裏に走った。そこへパスが出て家長のシュートに繋がった。このシーンは大分の構造上の弱点を突きながら脇坂のターンやノボリのスペースで受けるポジショニングそしてACLでも魅せた橘田の二アゾーンランと完璧な崩しだった。このようにサイドで起点をつくってIBをつり出して橘田の二アゾーンランは15分40秒にもあった。

3.後半~サイドを巡る大分と川崎の攻防~

後半になると大分もボールを持つ時間が長くなる。ただあまり効果的に攻めることができたかといえばそうではなく、EPPは28.9と前半とほぼ変わらずシュート数も1本だったためPPSは289となってしまった。対するフロンターレはEPPは43と減少しPPSも26.3と減少した。大分が攻勢に出てる分ボールを奪ってカウンターのように少ないパス数でシュートを打つことが多くなりシュート数も前半の6本から9本に増えた。パスヒートマップを見ると両チームとも前半に比べてパスの総数は違えどパスを入れているエリアはあまり変わっておらず大分は左サイドが多い。

・大分攻撃時のサイドの攻防

プレビューでは「サイドを起点にしたい大分とプレスで中央に誘導したいフロンターレという攻防が注目」と書いたが後半はまさにその形になった。もっと言えば前半の残り5分から大分の攻撃時間が長くなりサイドでの攻防が増えた。その時間帯も含めて後半として紹介。

大分は攻撃時にボランチの1枚が落ちるなどして4バックでビルドアップする。それに伴ってWBが高い位置に進出して幅を取る。守備時は2トップの右に入る長沢が中央に入ってきてゴール前に侵入したり起点になったりする。

これは38分55秒のシーン。フロンターレは433で守備を行うため大分の5212同様中盤のサイドにスペースができる。そこにポープがロングパスを入れた。その後いったんはジェジエウにボールを触られるが奪い返してチャンスに繋げた。大分がやりたかったことはおそらくWG裏のサイドを使って攻撃すること。プレビューで書いたように大分はサイドを起点に攻撃したかったがフロンターレの運動量があるうちはそれにのまれてしまったが、前半終了間際や後半に運動量が落ちるとサイドの攻防で大分が勝つようになる。

これが50分のシーン。選手が入れかわっているが4バックでビルドアップを始める。これも大分がサイドの攻防で勝ったシーン。このブログでは何度も書いているがフロンターレのハイプレスやミドルプレスの弱点はWG裏。WGが中央の高い位置にポジショニングするためその後ろに大きなスペースができる。特に右サイドは家長のプレスバックが遅い。そこを大分はついてきた。長谷川は小林から半身でパスを受け三竿に展開。この時香川がハーフバイタルにポジショニングしているため山根は出られない。そして三竿が長沢にクロスをあげた。

このように後半になってフロンターレは運動量が落ちファーストプレッシングがかからなくなる。すると大分は自由に配球することができサイドを起点として攻撃することができた。先述したように家長のサイドは特に起点にされることが多く、前半の42分25秒や43分05秒は家長と橘田の間をズバッと縦パスを入れられている。この2つのシーンに関しては2人の連携ミスでもあるが、少なくとも大分が前半終了間際から左サイドを起点として攻撃し始めてそれが後半も続いたことは確か。その結果パスヒートマップで見たように左ファジーゾーンに10本で左バイタルハーフに6本と多くのパスが入った。

こうして流れが大分に傾いたところで鬼木監督は選手交代でWGをフレッシュにしてプレスを強め、家長を中央に配置することでボールを収めることに苦労していた知念を助けるという一石二鳥の采配をした。

4.まとめ

大分はやはり片野坂監督がしっかりとフロンターレ対策を講じてきた。しかし構造としては良かったものの、フロンターレの選手に個で負けるシーンが攻守で目立った。後半フロンターレの運動量が落ちた時に決め切れていれば試合は変わっていたかもしれない。フロンターレからしてみれば後半に運動量が落ちてWG裏を使われることはこれからもあるはず。そこをどうやって解決していくかがこれからの注目ポイントだ。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

5.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?