J1第8節 川崎フロンターレ対サガン鳥栖 データレビュー

レビューは書かなかったですがインターナショナルマッチウィーク明けの大分戦は三笘が2ゴールで大分には枠内シュートを0に抑えて完勝したフロンターレ。今節は6試合で1失点と堅守が光っている鳥栖。鳥栖は昨シーズン唯一勝てなかったチームでもあり選手はもちろんサポーターまでもモチベーションが高かった試合だった。さらに鳥栖との対戦はロースコアで引き分けが多い。そして今節もロースコアとはなったが途中出場の遠野が等々力初ゴールで勝利した。

以下文中にでてくる独自の言葉です。詳しくはリンクをクリックしてください。

EPP 独自に計算した効果的にパスを繋げたかを示す指標で相手守備ブロックの中にパスを送れると高くなる。

PPS パス/シュートの値でシュート1本に対して平均的に何本のパスを繋いだかを示す。

1.スタメン

2.前半~鳥栖の可変システムによる攻守での弊害~

両チームのクラブカラーが似ているため見にくくなってしまい申し訳ないです。右に攻めているのがフロンターレです。

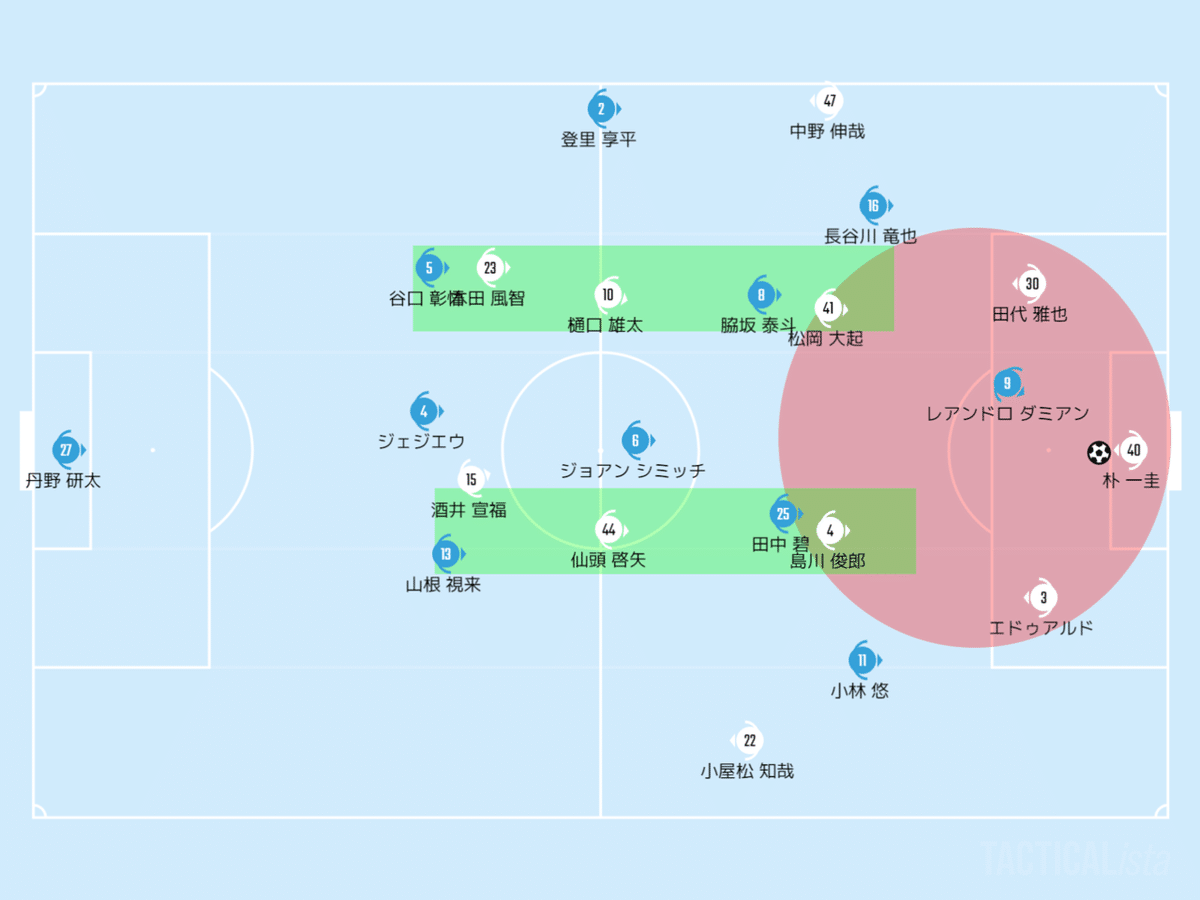

こうして見ると両チームの攻撃の違いがはっきりとわかる。フロンターレは中央でのパス数が少なくサイドからの攻撃が多い。フロンターレは今シーズン45分平均でフロントエリアには8.2本のパスが入るが、今節の前半ではわずか3本に。逆にバイタルハーフとファジーゾーンは45分平均を上回っている。ただやはりサイドからの攻撃で直接的にゴールに迫れなかったこともあってかPPSは56.8と高い数字に。シュート数が5本と少なかったことでPPSが高くなった。この原因は鳥栖のPA内での守備が堅かったから。フロンターレのPA内シュート率(PAに進入したときにシュートを打つ確率)は63%だがこの試合前半は50%で後半は25%にまで落ち込んだ。鳥栖のPA内での守備の堅さがデータにも表れている。

鳥栖の攻撃に関してはボール支配率が高かったにも関わらずパスマップを見ればわかるように効果的なパスの本数は少ない。そしてEPPも19.7とかなり低い数字になった。PA進入回数も1回でPA内シュート数も2/6と少なかった。

・鳥栖の攻撃時の可変システム

鳥栖は攻撃時に右IBの中野がWBの位置に上がるため右肩上がりの4222になる。そしてビルドアップではエドゥアルドと田代に加えてIHの松岡とACの島川(途中からは樋口)がビルドアップに関与する。松岡をIHとしたが島川との2ボランチとも言える。

これは4分15秒のシーン。このように松岡がダミアンの周りでボールを受けることが多かった。それに対してフロンターレは原則泰斗がついて行くと思う。しかしダミアンが2CBと2ボランチの誰かを個人で判断してプレッシャーに行き、空いているフロンターレの中盤の誰かが抑えるという守備の仕方をしていた。良く言えば臨機応変で悪く言えば適当という感じ。

このようにフロンターレのハイプレスはダミアンがCBにプレッシャーに行くかどうかで決まっていたと思う。それに対して鳥栖はビルドアップで対抗していたためかなりハイレベルな試合のように見えた。確かに両チームともミスが少なく技術的に見ればハイレベルだが鳥栖がビルドアップから前にボールを運ぶ構造ができていなかった。

鳥栖はボールを奪われないためのビルドアップの構造はできていた。というよりもフロンターレがそれを許していた。ダミアン一人に対して鳥栖はGKと2CBと2ボランチ(赤い円の中)でボールを回すことができるからだ(実際に鳥栖はフロントエリアに最も多い7本のパスを通した)。フロンターレが本気でボールを奪いに行くなら例えばIHを一枚前に出して2トップにしてプレッシャーを強める必要がある。しかしそれをするとシミッチも前にでて行かなければいけなくなる。そこにロングボールと通されると谷口とジェジエウのみで危険だ。なのでフロンターレは1トップでプレスをかけた。その結果鳥栖はボールを回すことはできた。しかしボールを前に進めることはできなかった。

鳥栖はビルドアップの時のフォーメーションは先述したように4222。そうするとCBがボールを持った時に残りの選手が前一列に並んでしまう。さらに両ボランチには基本フロンターレのIHが後ろからついている。そうすると鳥栖はビルドアップ隊からライン間にいる選手に直接パスが出せない。直接パスが出せればレイオフなどで前向きの選手を作れるがそれができなかった。その結果ボールを後方で回し続けて結局ロングボールを蹴ることになる。

ロングボールを蹴った先はたしかに4対3で鳥栖の数的有利だがターゲットが酒井のみ。実際谷口とジェジエウとシミッチで空中戦は14/19勝利していた。さらにセカンドボールを拾えたとしてもIHの帰陣が速く効果的に攻めることは少なかった。鳥栖はビルドアップでポジションチェンジやボランチが中央に極端によってCBからライン間へのパスコースを作るなどの工夫が必要だったと思う。

・小屋松裏の悠からのクロス

フロンターレはいつも通りの形でビルドアップ。それに対して鳥栖はフロンターレに噛み合わせてハイプレス。

これは41分45秒のシーン。2トップが2CBにプレッシャーをかけて仙頭はシミッチをマンマークで監視。そのためフロンターレは先述したようにフロントエリアへのパス数が3本のみだった。後は上図のような形でハイプレスをかけてきた鳥栖。ここで注目したいのはビルドアップではなくその先。

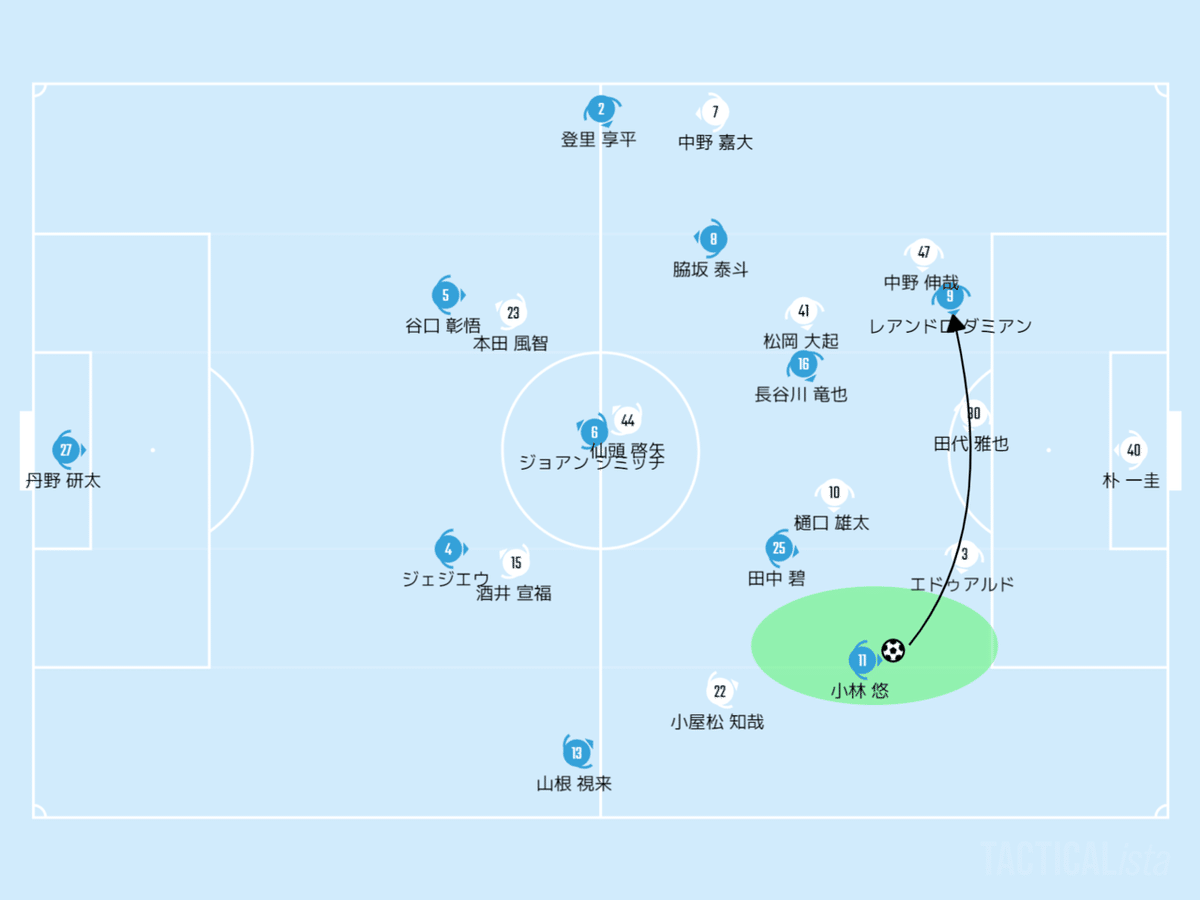

先述したようにフロンターレはサイドからの攻撃が多くWGがボールを触ることが多かった。左はいつもどおり泰斗やノボリがバイタルハーフを取り長谷川がドリブルを仕掛けるかたち。一方で右は本来バイタルハーフを取る役割の碧がビルドアップに関与するため右バイタルハーフにいることが少なかった。これはシミッチが仙頭に消されてしまったため碧がビルドアップに関与せざるを得なかったからだ。しかしこれが問題にならなかった。碧が右バイタルハーフにいなくても悠がフリーでボールを受けることが多かったからだ。

これは2分35秒のシーン。中盤で長谷川がボールを奪ってからのカウンターのシーン。ここで注目なのは悠がいるスペース。3バックのエドゥアルドの脇で小屋松の裏のスペースだ。前半悠はこのスペースでボールを受けるシーンが多かった。主にそこからのプレーはクロスで悠自体はクロスを5本上げており、チームとしては前半13本で後半は7本といかに前半に偏っているかがわかる。

まず何故このスペースで受けることが多かったのか。悠がこのスペースでボールを受けたシーンはほとんどがカウンターのシーン。つまり鳥栖の攻撃の後。鳥栖のビルドアップでは中野は比較的低い位置でビルドアップに関与していたが、最初から小屋松は高い位置をとっていた。実際に中野のボールタッチは90分で62回で小屋松は60分で36回となっている。これはおそらく中野は守備時3バックの一角にならなければいけないから。一方で小屋松は高い位置を取るため戻る時間が遅れてしまう。さらに鳥栖の右サイドではIBの中野が躊躇無く長谷川にプレスをかけていたが、左のエドゥアルドはそれを躊躇していた。この二つの要因があって悠がフリーでクロスを上げるシーンが多かった。この左右のネガティブトランジションの違いは35分5秒のシーンを見るとよくわかる。

3.後半~鳥栖の退場による影響~

後半は退場者が出て鳥栖は何度もフォーメーションを変更したため上のフォーメーションは後半開始のものです。

鳥栖は田代が退場になったためほとんどのエリアで最も薄い色に。一方でフロンターレはサイド中心なのは同じだがより左サイドが多い。そして注目なのは裏に9本ものパスは入っていること。普段であれば裏へのパスは最も少ないはず。これはまたのちほど。EPPは62に増えはしたが、一人少ない鳥栖相手にかなり崩しきるのが難しかった。PA進入回数は前半8回から12回に増えたがPA内でのシュート数は逆に3本と1本減ってしまった。ちなみにPA進入は左からが6回で最も多い。三笘が一人でPAまで運んでいけるのは大きい。

・ビルドアップから解放された碧の動き

前半はビルドアップのために低い位置でプレーしていた碧だが後半になり相手が一人少ない状況になるとその役割から解放されて高い位置でプレーできるようになった。鳥栖は441や531や432などいくつかのフォーメーションを使ってきたが人数が少なくなったことで守備ブロックがずるずると下がり始めた。その影響で碧がビルドアップに関与しなくてもCBとシミッチで運べるようになった。

これは77分25秒のシーン。このシーンのように高い位置を取れるようになった碧は二アゾーンランを繰り返すことができるようになった。碧が二アゾーンランでボールを受けることが増えたため後半右バイタルハーフでパスを受けた回数は減り逆に裏でパスを受けた回数が増えた。

4.まとめ

後半は相手が一人少なかったのであまり書くこともなく短くなってしまいました。今回の対戦は正直鳥栖が攻守において可変システムで自滅したおかげで勝てた試合だなと感じました。もし鳥栖の攻守における構造がしっかりしていたらこのような結果にはならなかったと思います。2019シーズンはひかれた相手を崩せなかったことが課題だったのと同じように今シーズンはハイプレスをかけられた時にどう突破するかが課題になりそうだと思います。だとすると相手のプレッシャーの人数とかけ方によってビルドアップのやり方を変えなければいけません。それは逆の立場でハイプレスの時も同じです。そこのところはまだ課題だと感じた試合でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

5.データ引用元

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?