軍隊における体罰について

はじめに

軍隊においてはイジメや体罰の問題が付き物である、と言ってもいい。旧軍の話になると、かならず体罰=私的制裁のことが話題に上がる。陸軍ではビンタやスリッパを使った殴打、海軍では精神注入棒と呼ばれる体罰の道具が存在した。いわゆる木の棒なのだが、それで兵士の尻を叩くのである。専用の物が無い時は剣道の竹刀や箒の柄などで代用したという。

陸軍では先輩兵による後輩兵に対する私的制裁が横行し、陸軍大臣(後に総理大臣も経験する)東条英機などが軍内における私的制裁を防止しようと躍起になった。しかし、陸海軍が崩壊するその時まで私的制裁や暴力による体罰は無くなることがなかった。

多くの関係者の証言でもわかる通り、軍内における体罰は一種の必要悪として半ば黙認されていた(一ノ瀬俊也『皇軍兵士の日常生活』講談社現代新書、他多数)。ではなぜこのような体罰が横行していたのだろうか。

暴力による体罰は末端の兵士だけでなく下士官や将校の立場でも存在した。それだけ組織内に広く暴力による教育(?)が浸透していたということである。

軍隊教育とは何か

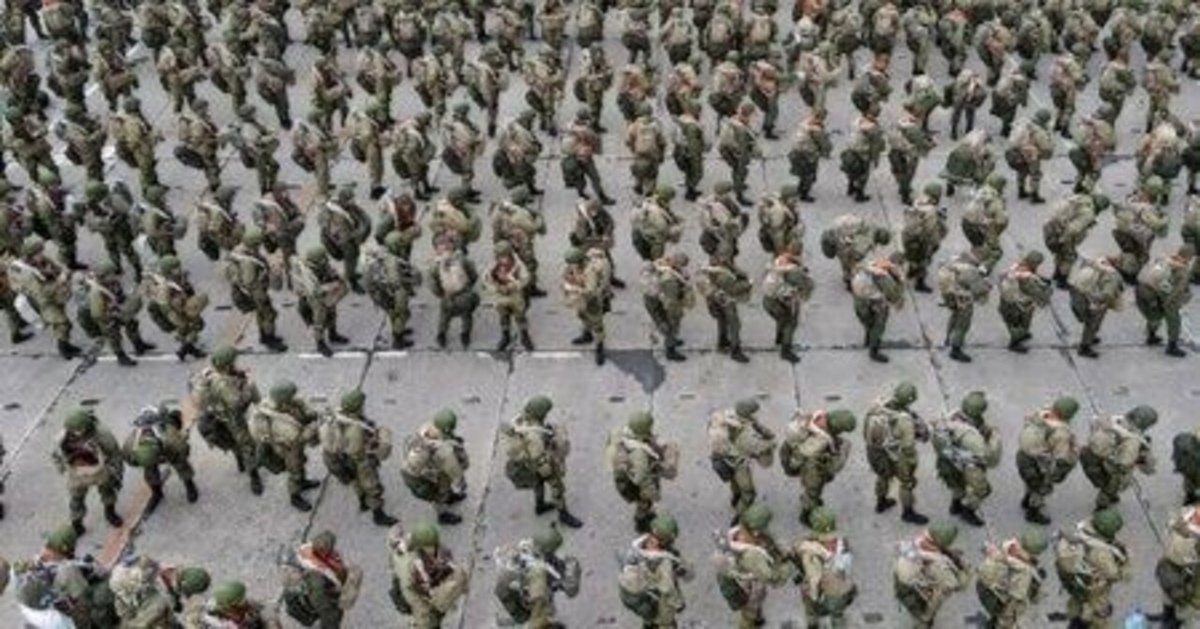

そもそも軍隊教育とはどういうものか。これは一般の人々を「一人の兵士」として仕立て上げることでことである。現代でもコンビニエンスストアーやファーストフード店なので、アルバイトの人間に対してマニアルがあるように、軍隊は軍人としての教育もシステマティックに行った。そうしなければ限られた時間の中で大量の兵士養成し、前線に送ることはできないからである。軍隊は上意下達の組織であり、最下級の二等兵から将軍にいたるまで命令によって動いている。階級や兵種による違いはあるものの、多くの場合軍隊という枠で働く人間に仕立て上げるためには、ある種の型にはめることが手っ取り早い方法であった。

また旧軍では軍隊以外の一般社会のことを「地方」と呼び下に見る傾向がった。現在でも自衛隊の隊員募集や民間への広報活動を担当する部署を地方協力本部(かつては地方連絡部と呼ばれた)と呼ぶが、その「地方」は旧軍時代の名残であろうか。自衛隊では非公式ではあるけれども、外部の世界のことを「娑婆」と呼ぶこともあった。それだけ外部と内部は違う、ということを最初に教え込まれる。それは身のこなしや礼儀作法だけでなく、使っている言葉にも表れた。いわゆる軍隊用語と呼ばれるもので、言葉を覚えることで軍隊という型枠にはまっていくわけである。例えば、上着は「軍衣(ぐんい)」、ズボンは「軍袴(ぐんこ)」、スリッパは「上靴(じょうか)」といった具合である。最下級の兵士から幹部候補生に至るまで、このような特殊な用語を覚えて慣れることから軍隊生活は始まる。逆に言えばこのような軍隊用語を使いこなせるようになった頃には、軍隊生活に慣れてきたということになるだろうか。軍の一員として、外部の人間に対してちょっとした優越感を持つこともあっただろう。いわゆる業界用語みたいなものである(ザギンでシースー的な)。戦後の自衛隊でも、灰皿のことは「煙缶(えんかん)」、テントのことは「天幕(てんまく)」と呼ぶような自衛隊用語が多数存在する。うっかり一般的な言葉で話すと先輩から注意されることもあった。このような言葉遣いや行動様式などを通じて、外部に対する優越感と内部における結束を維持したとも言われている(飯塚浩二『日本の軍隊』岩波現代文庫・頁25~26)。

戦前の日本はいわゆる兵役があったので、一般的な男子は軍隊に入った。ただし、平和な時代は部隊の制約もあったため、健康な若者(甲種合格者)の中からくじ引きなどで選ばれて入営(入隊)した(いわゆる選抜徴兵制)。入りたくもないのに無理やり入らされた者も少なくない為、中には反抗的な兵士も存在したことだろう。そのような兵士たちに無理やり言うことを聞かせるため、体罰が用いられたという側面もある。どんなにイキリ散らした若者でも、一期の検閲が終わるころにはすっかり従順な兵士になっていた、とも言われる。しかし、一方で自ら望んで軍に入った士官候補生や幹部候補生なども、体罰を受けることがあった。

体罰が広がった理由

体罰はいわゆる「体で覚えさせる」行為であり、どちらかと言えば教育と言うよりは動物の調教に近い。戦場では一々言って聞かせることも議論することもできないので、とりあえず体で覚えさせることによって動ける兵士を作っておく必要がある。立ち止まって考えていたのではやられてしまうからだ。繰り返し訓練することで指揮官の命令にもすぐに反応できるようになり、こうして一人の兵士が出来上がるわけである。このような行動様式は、「首から下だけがあればいい」と言われた兵士だけでなく頭を使う将校にも求められた。指揮官や参謀などの間でもじっくりモノを考えるのではなく、素早く判断することが求められたからである。先述した陸軍大学校(参謀将校を育成する機関)の教育においても、授業中に教官が戦略や戦術についての質問を突然学生に投げかけ、問われた学生はその問いについてすぐに答えを出さなければならない。答えられなければ当然評価は下がる(前田啓介『昭和の参謀』講談社現代新書・頁29)。

それはともかくとして、なぜこうも広く体罰が広まったのだろうか。部隊によっては体罰のない部隊もあったし、前線に行くと部下や後輩からの仕返し(いわゆる後ろから撃たれる行為)を恐れて体罰がなくなった、ということもあったという。しかし基本的には体罰はなくならなかった。現代では多くの国々の軍隊において基本的に体罰は禁止されているし、時々問題にはなるけれども一応は認められていない。そもそも体罰がなくても、腕立て伏せなど、体力錬成を兼ねた苦痛を与えることで代用できる。レンジャー訓練や米軍、自衛隊などでも、腕立て伏せやかがみ跳躍(ジャンピングスクワット)をさせることで、体罰の代わりとしている。

地理学者の飯塚浩二氏は著書『日本の軍隊』(岩波現代文庫)の中で、軍内の暴力を組織に加わる通過儀礼(イニシエイション)の一種と見なした。

旧陸軍の内務班(いわゆる一般兵士が生活する場所)における私的制裁は、主に先任上等兵(兵士の中でも最も地位が高い者)や兵長(上等兵と伍長の間にある階級)によって行われる。軍隊における私的制裁はあくまで「私的」なことなので普段の訓練のように決まった方法はない。しかしサルの芋洗いのごとく、陰湿な「伝統」はほぼ全国の軍隊に広がっていった。初年兵にはほとんど暇な時間はないので、点呼(毎日決まった時間に兵士の数や健康状態を確認する作業)から消灯までの時間、場合によっては消灯後に行われる。制裁の内容は陰惨極まりなく、上靴(スリッパ)による殴打をはじめ、ビンタや拳骨、蝉(柱にしがみつく行為)、バケツを持ってじっとしているなど、他にもこれでもかというくらい酷いものも多く、制裁によって流血することもあった。作家の山本七平氏は著書、『私の中の日本軍』(文春文庫)の中でその陰惨な光景を生々しく語っている(上巻「ロッド空港事件と内務班」頁13~47)。私的制裁の恐怖から逃亡(脱走のこと。重罪である)や自殺もあったという。

陰惨な体罰は恐怖を生み出し、その恐怖による統制によって多くの若い兵士たちは感情を消し去り、命令されればなんでもできるようになったという。対抗ビンタと呼ばれる同期の兵士同士でのビンタもできるようになる。命令さえあれば捕虜を暴行することもできる。暴力は自分がされると痛みだが、人がされるのを見るのもある種の痛みを伴う。同年兵が制裁を受ければ、それを見るだけでも恐怖を感じるものである。先述した山本氏の著書でも、自分がされた制裁よりも人が私的制裁をされている様子の方をはっきり覚えている、とある(前掲書『私の中の日本軍《上》』頁30)。戦地における残虐行為(捕虜の殺害など)にしても、普通の人間なら躊躇するものだが、恐怖による支配を受けた人間であれば、それを実行することもできる。恐怖が良心を凌駕するのだ(もちろん戦争犯罪の要因はそれだけではないのだが、一つのきっかけにはなるだろう)。

制裁をする立場の上等兵とて油断はできない。上等兵は一般の兵士たちから選抜されたいわゆるエリートなのだが(一般社会においてもそれなりの学歴や職歴を持つ者が多かったという)、部隊によっては初年兵の動きが悪い、などの理由で下士官から制裁を受けることはあった(前掲書『皇軍兵士の日常生活』頁68)。上から下への暴力の連鎖は、恐怖と痛みによって支配される組織の一つの特色であった。軍隊に馴染めなかったインテリ層にとっては恨みの対象であった私的制裁=体罰も、軍隊によく馴染めた人間にとっては必要悪と思えたのであろう。そのような暴力の連鎖は上層部、いわゆる将校の世界でも同じであった。有名なところでは、辻政信(1902~1961)がビルマ方面の33軍参謀時代、ミイトキーナから撤退してそのことを司令部に報告しに来た中尉に対し「おめおめと生きて帰った卑怯者」との理由で平手打ちを食らわせた(大木毅『指揮官たちの第二次大戦』新潮選書/頁77~78)。

外国の軍隊と体罰

ここで外国の軍隊の、特に将校を教育する士官学校の例を見てみよう。アメリカ合衆国とドイツの将校教育を比較した、イエルク・ムート著・大木毅訳『コマンド・カルチャー』(中央公論新社)によると、米国の陸軍士官学校、通称ウェスト・ポイントでは上級生による下級生への嫌がらせに近い指導、いわゆる「しごき」がかなり激しく行われていたという。下級生の体の下にガラス片を置いて腕立て伏せをさせる、頭に糖蜜をかけてアリ塚の近くに縛り付ける、ロッカーに何時間も閉じ込めるなどの虐待じみた行為(というか虐待そのもの)が行われた。一方、将校教育のモデルとなったドイツの幼年学校(士官学校に入る前に入学する学校)や士官学校ではこのような上級生によるいじめのようなしごきは存在せず、もし米国の士官学校のような事態が発覚すれば相応の罰を受けることになっていた。ちなみに日本の防衛大学校でも上級生が下級生を指導する「学生間指導」というものが行われるのだが、これがいじめや体罰の温床になっていたと言われる。http://www.hg-law.jp/column/other/entry-3114.html。

日本の旧陸軍も当初フランス式を、その後はドイツ式の軍隊をモデルに組織作りを行った。けれども、暴力や体罰の防止の方法に関してはほとんど参考にしていないところは興味深いところである。

先述したように、恐怖による統制は多少無理な命令でも実行できるようになる、というメリットもある。第二次世界大戦時、火力や物資の足りない圧倒的に不利な状況でも米軍を苦しめた日本軍の奮闘は、そういった統制が効果を発揮したことがあるだろう。しかし、このような統制は逆に新たな恐怖や、別の権威の下におかれると思わぬ逆効果も現れる。大戦中、米軍の捕虜になった日本兵の多くが米軍に忠実に従い、積極的に情報提供をして機密情報も喋ったという。この情報は米軍にとって大いに役に立ち、逆に日本軍にとっては大きな損害となった(山本武利『日本兵捕虜は何をしゃべったか』文春新書)。米軍という巨大な権威に対し、日本の将兵は忠実に従ったのである。

日本と戦った米軍に暴力による体罰が完全になかったか、と言われれば決してそのようなことはないのだが、日本軍のような陰惨な体罰が横行したということはなかった(先述した士官学校は別)。日本の軍隊では暴力による制裁が一人前の兵士に育て上げるという考え方があり、暴力による恐怖で兵士は機敏になり、状況に早く慣れるというのである。戦場の苛酷さに比べれば私的制裁で済むならば優しいものである、という理屈である。しかし大陸で日本軍と戦った中共軍(当時の中国における軍隊の一つで後の人民解放軍の母体となった軍隊。日中戦争と言っても中国側は一枚岩ではなく、国府軍や八路軍、他にも様々な軍事勢力が割拠していた)には私的制裁はなく、それどころか捕虜に対しても親切だった部隊もあるという。中共軍は装備において日本軍や国府軍(蒋介石の軍隊)よりも貧弱であったけれども不利な状況でもよく戦った(伊藤恵一『兵隊たちの陸軍史』新潮選書/頁126~127)。太平洋方面で日本と戦った米軍もそうだが、体罰があれば強いというわけでもない。

まとめ

現在、自衛隊を含め各国の軍隊では暴力を用いた体罰は禁止されている。もちろん日本の旧軍でも営倉などの公的な罰ではない私的制裁は、“建前上は”禁止されていたけれども、将兵の教育においては半ば黙認されていた。体罰は人間性の蹂躙であるけれども、一方で効率的な教育方法でもある、と旧軍や旧軍経験者の間では考えられてきた。旧軍は解体されたけれども、そのような理屈は多くの組織で継承されてきた。学校の部活動や企業、警察やもちろん自衛隊などのいわゆる「体育会系」と呼ばれる組織では、上意下達で絶対的な服従を強いるところも少なくない。このような組織では体罰が最も手っ取り早い手段であり長らくその因習が残った。

体罰による統制は文字通り「支配」でありリーダーシップとは真逆の考え方である。現代の軍隊では軍事作戦だけでなく、災害派遣や国際協力も行うこともあり、そのような状況では単純に命令を聞くだけでなく他の組織との連携や他者との接触、コミュニケーション、柔軟な対応などが求められる。単純に上からの命令を聞けばいい、というロボットのような対応では限界があるし、第二次世界大戦における日本の敗戦はそのような硬直化した軍の組織的な体質が関係しているようにも思える。これは単純な戦術レベルだけでなく、戦略レベルにおいても同様である。詳しくは長くなるのでここでは書けないけれど、大戦で陸海軍ともに壊滅的な敗北を喫したことは事実である。

体罰は短期的には成果が出るかもしれないけれど、長い目で見れば組織の発展や柔軟な発想を阻害する要因になりうる。兵士の人格を守る、という単純なヒューマニズムだけでなく、健全な組織運営という点でも悪影響が出ることは確かである。ゆえに例え武力を行使する軍隊であったとしても、体罰の行使は望ましくないのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?